リンパ管腫の診断・治療最前線 -小児外科-

はじめに

リンパ管腫(lymphangioma, リンパ管奇形lymphatic malformationとも呼ばれます)は多くが子どもにみられる良性腫瘤性病変です。一般的にはあまり知られていない病気です。リンパ管腫は大小様々(1 mm以下のものから数cm)の水風船のような「嚢胞」が集まって塊をつくっている病変です。嚢胞はリンパ管の一部が異常に膨らんで袋状になったもので、中身はリンパ液が主体です。リンパ管の形成異常で生じると考えられています。病変の部分は膨らんで見え、触れると柔らかく弾力性があります。発生する部位は首・わきの下の辺りが最も多いですが、全身どこにでも発生する可能性があります。大きく分けて、嚢胞がおよそ2 cm以上のものを嚢胞性、嚢胞は小さく嚢胞以外の組織が多いものを海綿状リンパ管腫と呼んでいます。

一般にリンパ管腫は幼少時に発症し、体の成長と同じペースで大きくなると考えられていますが、自然消失することもあります。体の他の場所へ転移することはありません。多くの場合、治療(外科的切除、硬化療法)が有効で病変を縮小もしくは消失させることが出来ますが、約20%は難治性で、現行の治療ではなかなか改善が得られません。少しでもよい治療法が世界中で求められており、私達も様々な工夫をしています。

治療の工夫~硬化療法~

嚢胞型のリンパ管腫に対しては病変部に硬化剤を注入する硬化療法が有効であることが知られています。硬化剤は様々ありますが、日本では保険診療として認められているのはOK-432(ピシバニール®)だけです。これはA群溶連菌を殺傷したものを凍結乾燥し粉末化したもので、日本で開発されました。リンパ嚢胞内部に注入すると強い炎症を惹起し結果として嚢胞がつぶれるように収縮し、病変全体が小さくなるという効果を示します。

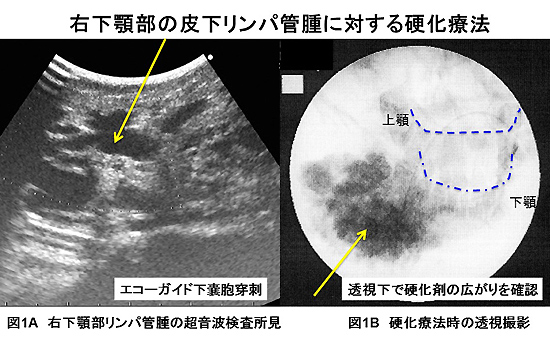

リンパ管腫内はいくつかの嚢胞が小さな窓で連なるように存在しています(図1A)。1回の治療でなるべく効果を上げるためには注入したピシバニールが病変全体に行き渡ることが必要ですが、1回に使用できる容量は限られており通常の超音波を用いた注入法では十分に病変の隅々まで行き渡っているかを確認することは出来ません。そこで当科では、注入する溶液に造影剤を混ぜて、レントゲンでリアルタイムに薬液の広がりが見えるようにしています。注入後に体の向きを変えたり、揉んだりすることで、病変内に確実に薬剤を行き渡らせ、最大の効果を得ることができます(図1B)。特に小児では多くの場合このような手技には全身麻酔による鎮静を必要とするので、1回1回のチャンスから最大限の効果を上げつつ治療を進めたいものです。

図1 皮下リンパ管腫に対する硬化療法

検査の工夫~リンパ管シンチグラフィ~

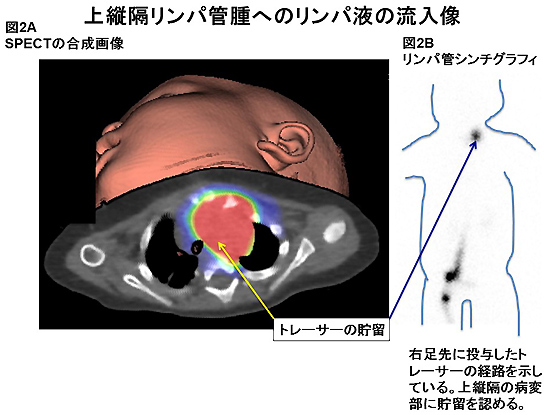

リンパ管腫の治療のもう一つの柱は外科的切除術です。リンパ管腫には大量のリンパ液が貯留しており、周囲のリンパ液の流れと病変がどのような関係になっているのかを知っておくことは切除時に非常に助けになります。そのために有用な検査がリンパ管シンチグラフィです。これはトレーサーという放射線標識したタンパク質を皮下に投与するとリンパの流れに乗っていくためその経路をみることが出来るという検査です(図2B)。この検査とCTを組み合わせたSPECT検査で全身のリンパ液の動きと病変の関係を正確に知ることができます(図2A)。全ての患者さんに必要な検査ではありませんが、必要時には積極的に行い、適切な治療戦略を立てることに役立てています。

図2 上縦隔リンパ管腫へのリンパ液の流入像

今後の展望

現行の技術で最大限の治療効果を求めることと同時に、私達はリンパ管腫の生物学的特性を元に新たな治療法を開発することを目的とした研究もおこなっています。

現在行っているのは、小児リンパ管疾患全般の疫学的調査、限局性リンパ管腫 (lymphangioma circumscriptum) に対する無水エタノールを注入する硬化療法![]() 、様々な小児リンパ管疾患の手術で切除された組織を直接検討したり、その組織から出てくる細胞の性質を調べたりすることです。

、様々な小児リンパ管疾患の手術で切除された組織を直接検討したり、その組織から出てくる細胞の性質を調べたりすることです。

私達はリンパ管腫の患者さんにとって最良の検査・治療を常に考えながら診療を行うとともに、病気の中心となっている細胞の性質をもっと良く知ることにより、治療の大きな進歩へつなげられるよう研究も怠りなく行っています。いつかこの病気を完全に克服し、全ての患者さんが治ることが我々の願いです。

関連リンク

最終更新日:2014年8月1日

記事作成日:2014年8月1日

あたらしい医療

- 2024年

- 糖尿病・肥満症のあたらしい医療 ―糖尿病先制医療センター ―

- うつ病に対する反復経頭蓋刺激療法(rTMS療法)の発展 ―精神・神経科―

- 好酸球性消化管疾患(EGID)~アレルギーセンターの取り組み~ ―アレルギーセンター ―

- パーキンソン病に対するデバイス補助療法の進歩 ―パーキンソン病センター―

- 早産で小さく生まれた赤ちゃんの性別を正確に決める ―性分化疾患(DSD)センター―

- 外科的切除が困難な腫瘍にエキスパート達が集結し挑む:大血管浸潤腫瘍治療センターの設立―大血管浸潤腫瘍治療センター―

- 小児白血病に対するCAR-T細胞療法 ―小児科―

- 表在型消化管腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の進歩 ―内視鏡センター―

- 2023年

- 副腎の新しい治療~原発性アルドステロン症に対する新しい低侵襲治療:ラジオ波焼灼術~ ―腎臓・内分泌・代謝内科―

- 胸部悪性腫瘍に対する経皮的凍結融解壊死療法(患者申出療養) -呼吸器外科・放射線科・呼吸器内科-

- いよいよ始まる婦人科がんでのセンチネルリンパ節ナビゲーション手術 ―婦人科―

- リンパ浮腫の発症予防・早期発見から精度の高い診断方法・先端治療まで ―リンパ浮腫診療センター―

- 多科による有機的な連携で難病を治療 ―側弯症診療センター―

- 多職種連携チーム医療で支える ―パーキンソン病センター―

- 臓器移植センターでの取り組みについて ―臓器移植センター―

- 口腔顔面痛ってどんな病気?筋肉のコリが原因になることがあるって本当? ―歯科・口腔外科―

- DX(デジタルトランスフォーメーション)で実現する効率的で質の高い微生物検査 ―臨床検査科―

- 中枢性運動麻痺に対する新たな治療法 ―リハビリテーション科―

- 2022年

- 新薬が続々登場!アレルギー疾患の治療革命 ―アレルギーセンター ―

- 小児リウマチ・膠原病外来の開設 -小児科-

- 最新ロボット「hinotori(ヒノトリ)」を用いた腹腔鏡下手術開始 -泌尿器科-

- UNIVAS成長戦略に対する本校の貢献 ~UNIVASスポーツ外傷・障害予防研究~ ―スポーツ医学総合センター―

- 血管腫・血管奇形センター ~病態・治療について~

- 炎症性腸疾患 ~専門医連携による最新の取り組み~ -消化器内科-

- 多職種連携で行うAYA世代がん患者さんの支援 -腫瘍センター AYA支援チーム-

- 糖尿病のオンライン診療 -腎臓内分泌代謝内科-

- 義耳と軟骨伝導補聴器を併用する小耳症診療 -耳鼻咽喉科-

- 腸管機能リハビリテーションセンター:Keio Intestinal Care and Rehabilitation Center

- 歯周組織再生療法 ―歯科・口腔外科―

- 外傷性視神経管骨折へのチームアプローチ(視神経管開放術) ―頭蓋底センター―

- 最新の角膜手術(改訂) ―眼科―

- 子宮体がんの手術とセンチネルリンパ節生検(改訂) -婦人科-

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 早期消化管がんに対する低侵襲内視鏡治療(改訂)

-腫瘍センター 低侵襲療法研究開発部門- - 血液をきれいにするということ(改訂)

-血液浄化・透析センター- - 1型糖尿病治療の新しい展開

―糖尿病先制医療センター― - アルツハイマー病の新しい画像検査

~病因物質、ベーターアミロイドとタウ蛋白を映し出す検査~ - 性分化疾患(DSD)センターの活動を紹介します

- 乳がん個別化医療とゲノム医療 ―ブレストセンター

- 気管支喘息のオーダーメイド診療 -呼吸器内科―

- 人工中耳手術 ~きこえを改善させる新しい手術~ ―耳鼻咽喉科―

- がん患者さんへの妊孕性温存療法の取り組み ―リプロダクションセンター―

- 腰椎椎間板ヘルニアの新たな治療 ~コンドリアーゼによる椎間板髄核融解術~ ―整形外科―

- 痛みに対する総合的治療を提供する「痛み診療センター」の開設

- 軟骨伝導補聴器 ~軟骨で音を伝える世界初の補聴器~

―耳鼻咽喉科― - 診療科の垣根を超えたアレルギー診療を目指して

― アレルギーセンター ―

- 早期消化管がんに対する低侵襲内視鏡治療(改訂)

- 2018年

- 2017年

- 自然な膝の形状を再現した違和感のない人工膝関節置換術

-整形外科- - 母斑症診療の新たな枠組み

―母斑症センター― - 子宮頸部異形成に対する子宮頸部レーザー蒸散術

―婦人科― - 新しい鎮痛薬ヒドロモルフォンによるがん疼痛治療

―緩和ケアセンター― - 内視鏡下耳科手術(TEES)

―耳鼻咽喉科― - 頭蓋縫合早期癒合症の治療‐チーム医療の実践‐

―形成外科― - 気胸ホットラインの開設

―呼吸器外科― - 出生前診断‐最新の話題‐

-産科- - クロザピン専門外来の取り組みと治療抵抗性統合失調症に対する研究について

―精神・神経科― - 治療の難しい天疱瘡患者さんに対する抗CD20抗体療法

-皮膚科- - AED(改訂)

-救急科- - IBD(炎症性腸疾患)センター

-消化器内科- - 肝不全/肝硬変に対する究極の治療 -肝移植-(改訂)

-一般・消化器外科-

- 自然な膝の形状を再現した違和感のない人工膝関節置換術

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年