あたらしい医療

消化器内科

肝臓がんの最新治療~新世代マイクロ波アブレーション、複合免疫療法、分子標的薬~

はじめに

慶應義塾大学病院では、消化器内科、一般・消化器外科、放射線科が密に連携し、様々な専門家から構成されるクラスターを形成して、肝臓がんに対する集学的治療(様々な治療を組み合わせて行う治療)を行っています。特に消化器内科では、局所療法や分子標的薬を使用した化学療法を行う役割を担っています。近年、肝臓がん局所療法の新規機器として新世代マイクロ波アブレーション(microwave ablation:MWA)が登場し、海外で広く使用されるようになりました。国内においても新世代MWA機器として、Emprint ablation system(Covidien社製)(図1)が2017年7月に保険適用となりました。また、肝細胞がんの化学療法として、複合免疫療法であるアテゾリズマブ(商品名:テセントリク)とベバシズマブ(商品名:アバスチン)の併用、デュルバルマブ(商品名:イミフィンジ)とトレメリムマブ(商品名:イジュド)の併用、分子標的薬であるソラフェニブ(商品名:ネクサバール)、レゴラフェニブ(商品名:スチバーガ)、レンバチニブ(商品名:レンビマ)、ラムシルマブ(商品名:サイラムザ)、カボザンチニブ(商品名:カボメティクス)などの計7種類の化学療法が使用可能となっており、治療選択肢が広がり、今後の肝臓がんの治療成績の向上が期待されています。これらの新しい治療に関してご紹介します。

図1.Emprint ablation system(Covidien社Webサイトより)

肝臓がん局所療法

肝臓がんの治療においては、治療した部分から肝臓がんを完全に取り除くこと(局所制御)、肝臓の機能(予備能)を温存すること、という2つの要素のバランスを考えた治療戦略を立てる必要があります。肝臓がんの局所療法とは、肝臓がんの病巣に向かって体外から針(電極やアンテナ)を差し込み、針の周りに熱を発生させることによって肝臓がんを焼灼し、局所的に治療を行う方法です。局所療法は、病巣の周囲のみを焼灼することから、肝予備能に与える影響が少ないことや、全身麻酔を必要としないことから、体への負担が少ないというメリットがあります。高齢化社会で高齢のがん患者さんが増えている状況の中、有用な治療法の一つとなっています。肝臓がんの局所療法として、ラジオ波焼灼療法(radiofrequency ablation:以下、RFA)が国内では1999年頃から広く臨床で使用されており、肝臓がんの治療法としては外科的手術に次いで高い局所制御率が得られることが分かっています。

マイクロ波アブレーション(MWA)

マイクロ波アブレーション(以下、MWA)では、同じマイクロ波を使った電子レンジと同様の原理を利用してがん細胞を熱で焼灼します。マイクロ波が水分子を回転させることによって摩擦熱が発生します。過去にも、肝臓がんの局所療法の一つとして臨床に用いられていましたが、短い時間で治療が行える一方で、狭い範囲しか焼灼できないというデメリットがあり普及しませんでした。2017年7月に日本でも使用可能となった新世代MWAでは、過去のMWAの弱点を克服すべく、3つの新しい技術が取り入れられました。具体的には、1)アンテナの形状を改良することにより、アンテナの先端から正確な球形の電磁場を発生させる(Field control)、2)アンテナの内部に冷却水を循環させることにより、アンテナの近くだけが過剰に熱されるのを避け、アンテナの安定した性能を保つ(Thermal control)、3)治療中はアンテナ周囲の組織が熱によって乾燥してしまいますが、そのようなアンテナ周囲の急激な環境変化にも関わらず、一定の波長のマイクロ波を発振し続けること(Wavelength control)が可能となりました。これらの技術を使用した新世代MWA機器では、安定した球形の大きい焼灼範囲を得ることができます。

従来型のMWA機器や、冷却式電極を用いたRFAでは、焼灼域が楕円形になってしまうことや、血流により焼灼範囲が冷やされてしまう冷却効果(heat sink)などから、焼灼範囲を予測するのが難しいという欠点がありました。次世代MWAはこの欠点を克服し、完全な球形に近い焼灼範囲が得られることや、血流などの周囲環境からの影響を受けにくいことから、焼灼範囲をコントロールしやすくなりました。また、RFAでは大きい焼灼範囲を得るために、病巣に電極を複数回穿刺する必要がありましたが、新世代MWAでは、焼灼時間を長くとればとるほど大きく焼灼することが可能になり、1回の穿刺で大きい焼灼範囲を得ることが可能となりました(図2)。

図2.マイクロ波アブレーションのイメージ

当院では、MWAを導入してからこれまで600件以上の治療を行っていますが、RFAと比較して明らかに短時間での治療が可能となっています(表1)。理論的には、新世代MWAには従来の治療と比べて有利な点がありますが、新しい治療のため、局所制御や生存率などの治療成績に関してはまだ十分に検討されておらず、今後のさらなる検討が望まれています。

表1.当院におけるMWA(2017年11月〜2018年6月)とRFA(2017年8月〜11月)の比較

| MWA (90病変) | RFA (33病変) | |

| 治療した腫瘍の大きさの平均 | 1.6 cm | 1.6 cm |

| 穿刺した回数の平均 | 1.4回 | 2.7 回 |

| 焼灼した時間の平均 | 4分17秒 | 16分27秒 |

マイクロ波アブレーション(MWA)の実際(よくある質問Q & A)

Q1. 針(アンテナ)はどのように穿刺しますか?

A1. 手技の方法としては従来のRFAと変わりありません。当院では、超音波装置で確認しながら腫瘍に向かって針を穿刺します。腫瘍が肝臓の右葉にある場合は、右側の肋骨の間から針を穿刺します。また、腫瘍が肝臓の左葉にある場合は、心窩部(みぞおち)から針を穿刺します。

Q2. MWAを行う際には痛みはありますか?

A2. RFAの針(1.15mm)と比較して、MWAの針(1.83mm)は少し太いですが、局所麻酔薬に加えて点滴から鎮痛薬、鎮静薬(睡眠導入剤)を投与して治療を行いますので、通常痛みを感じることはありません。一般的に、肺や骨が邪魔をして超音波装置で腫瘍が見えない場合や、針を穿刺するときに肝臓が動いて治療がしづらい場合には、患者さんに息を吸う・吐く・止めるなどの呼吸の調整をお願いしながら治療を行いますが、この方法では患者さんに軽い鎮静しか行うことができず、穿刺の際に痛みを伴います。そこで、当院では特別な手術台を使って患者さんの姿勢を変えたり、お腹の中に水を注入したりして、体の中の肝臓の位置を調整することで患者さんの協力なしに針を穿刺できるよう工夫しています。この方法を用いれば、鎮静薬を十分に投与することができ、針を穿刺するときの痛みは大幅に軽減されます。

Q3. 治療にかかる時間、入院期間はどのくらいですか?

A3. 実際に腫瘍を焼灼する時間は、1つの腫瘍に対して数分程度ですが、治療がしやすくなるよう術中に様々な処置を行うため、実際の治療時間は1~2時間かかります。具体的には、患者さんの姿勢を変えたり、お腹の中に水を注入したり、造影剤を使用したエコー検査(造影超音波)などを行っています。入院期間に関しては、合併症が起こらないか数日間経過をみるため、入院日、手術日を合わせて約1週間の入院期間を要します。海外の報告や、当院の成績においてもRFAと比較して合併症の増加はみられず、退院直後から生活には制限なく過ごすことができます。

Q4. MWAはどのような患者さんに適していますか?

A4. RFAと比較して大きい焼灼範囲が得られることから、局所療法に適した腫瘍の中でも、比較的大きい腫瘍に対して最も高い治療効果が得られる可能性があります。ただ、肝臓がんの治療は外科手術、肝移植、カテーテルによる肝動脈化学塞栓療法、陽子線や重粒子線治療を含む放射線治療、化学療法など多岐にわたっています。腫瘍の大きさや個数だけでなく、肝臓の予備能も最適な治療を選択する上で大きな判断材料となります。また、患者さんの年齢や基礎疾患(ほかにある持病)も大きな判断材料となるため、治療選択には高度に専門的な判断を要します。当院では、最適な治療選択を目指して様々な専門家から構成されるクラスターによるカンファレンスを毎週開催しておりますので、治療の選択に迷っておられる患者さんがいらっしゃいましたら、当院消化器内科肝臓外来までご相談ください。

Q5. MWAを行いやすくするための取り組み

A5. 一般的に治療が難しいとされる、胃・腸や肺などのほかの臓器に近い腫瘍に対しても、お腹の中や胸の中に水を注入することで治療が可能になります。腫瘍とほかの臓器の間に水を注入することによって、熱でほかの臓器を傷めてしまうことを防ぎます。また、CTやMRIで発見された腫瘍が、超音波装置ではうまく見えない場合がありますが、造影剤を使うエコー検査(造影超音波)を行ったり、エコー画像とCT・MRI画像を重ね合わせて腫瘍の位置を予測する方法(Volume Navigation Imaging)を用いたりすることによって、治療が可能となります。経験のある施設では、様々な技術を駆使して治療を行っています。

図3.当院における治療設備

複合免疫療法と分子標的薬により進化する肝細胞がんの薬物治療

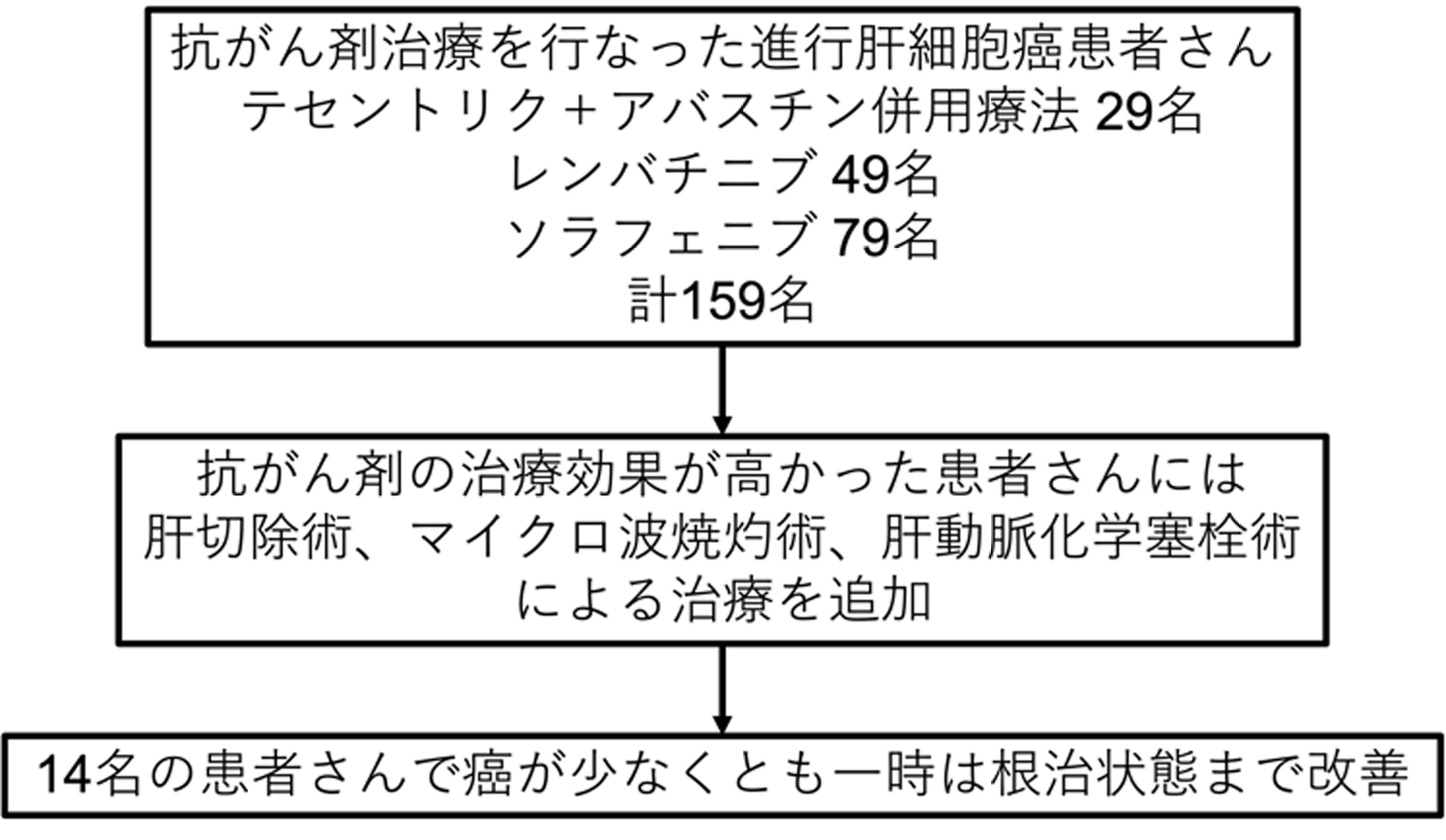

複合免疫療法や新たな分子標的薬が使用可能となり、肝細胞がんに対する化学療法の治療成績は以前に比べて飛躍的に向上しました。以前は、がんが肝臓の外の臓器に転移したり、太い血管や胆管などに入り込んだりした段階で抗がん剤を使用していましたが、最近ではそこまで進行してしまう前に、従来の治療に抗がん剤を併用することで良好な治療成績が得られることが分かってきています。進行した肝細胞がんでも抗がん剤によってがんが小さくなって、手術やマイクロ波治療でがんを根治(完全に取り除くこと)できる場合もあり、肝細胞がんの治療は進化しています。

図4.抗がん剤治療と手術・局所治療の組み合わせ

当院でも、複合免疫療法や新たな分子標的薬による治療を積極的に行っていますが、様々な薬剤をどう使っていくか、どのタイミングで血管内治療やアブレーション、外科的治療を併用するかなど、治療選択肢が増えた分だけ、どの治療を選べば良いのかという判断が複雑になってきています。当院では、内科・外科・放射線科の専門家が集まって頻繁にカンファレンスを行い、この複雑化した状況に備えています。多分野の専門家の意見を集約することにより効果的な治療を実施できるよう努めています。

治療の実際(よくある質問Q & A)

Q6. 治療には入院が必要ですか?

A6. 当院では、複合免疫療法や分子標的薬による治療を開始する際には、最初の1週間は入院して治療を行います。1週間の間に副作用の発現状況をみるだけでなく、薬剤の管理や注意事項に関する説明も行います。退院後は、外来で治療を継続していくことが可能です。

Q7. どのような副作用がありますか?

A7. あらかじめ起こり得る副作用に対して備えることで、副作用を予防したり、症状を軽減させたりすることができる場合があります。

消化器内科肝臓チーム