あたらしい医療

循環器内科

心房中隔欠損症(ASD)のカテーテル治療

はじめに

慶應義塾大学病院循環器内科では胸を切らずに、血管の中から心臓の病気を治す、カテーテル治療を盛んに行っています。心房中隔閉鎖栓による心房中隔欠損症(Atria Septal Defect:ASD)のカテーテル治療は、以前は全身麻酔が必要でしたが、当院では2012年度より心腔内エコーを用いた局所麻酔での治療を積極的に行っています。

心腔内エコー

カテーテル治療で使う心房中隔閉鎖栓

現在日本国内で使用可能なカテーテル治療に使う閉鎖栓には、アンプラッツアー閉鎖栓(Amplatzer Septal Occluder®)、オクルテック閉鎖栓(Occlutech Figulla® Flex II)、ゴア閉鎖栓(Gore® CARDIOFORM ASD Occluder)の3種類があります。2012年当初より用いられているアンプラッツアー閉鎖栓に加え、2016年よりオクルテック閉鎖栓が、2021年8月よりゴア閉鎖栓がそれぞれ使用可能になり、安全で効果的な治療の選択肢が増えてきています。特にゴア閉鎖栓はこれまでの閉鎖デバイスとは異なるコンセプトを有しており、その特徴を活かし、これまで治療を躊躇されていたような患者さんに対しても、カテーテル治療が可能となりました。当院においても、この新しい治療デバイスを導入し、ASDの患者さんの安全な治療を行っております。

心房中隔欠損症(ASD)とは?

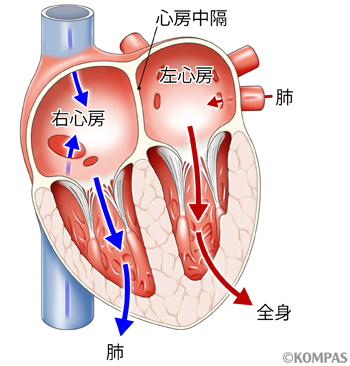

心臓には4つの部屋があります。右側の2つの部屋(右心房、右心室)には黒い血(静脈血:全身に酸素を配り終わって心臓に帰ってきた血液なので赤黒く見える)が流れます。左側の2つの部屋(左心房、左心室)は、肺で酸素をいっぱい受け取った赤い血(動脈血)が流れるようになっています。右側の部屋と左側の部屋の間には、壁があって、静脈血と動脈血が混ざらないようになっています。

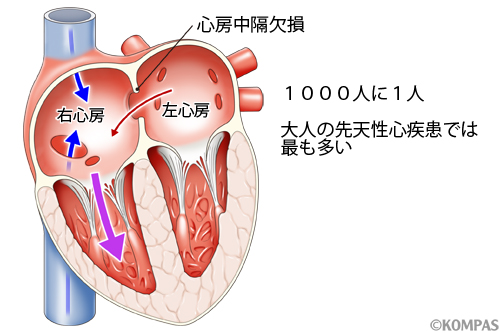

ASDは、生まれつきこの壁に穴が空いている状態です。そのため、左側の部屋を流れる血液と、右側の部屋を流れる血液が混ざってしまいます。そうすると、全身に酸素がいっぱい含まれた動脈血を配る働きをしている心臓としては、能率が悪くなります。健康な心臓なら100の力を出せば十分なのに、心房中隔欠損症の心臓は150以上の力を出さないと、全身に十分な血を配ることができないのです。負荷はかかりますが、心臓は文句を言わず頑張って働いてくれますから、多くの方は大人になるまで症状が出ません。空いている穴の大きさにもよりますが、50歳頃になってくると、だんだん心臓が疲れてくるため、息切れやドキドキする感じが現れてきます。

治療が必要な方

穴が小さい場合は、穴を通して流れる血の量が少ないため、心臓にさほど負担もかかりません。治療が必要かどうかは、穴を通って流れる血液の量が多いか少ないかによって決まります。この量は、超音波検査(心臓エコー)で推定したり、心臓カテーテル検査で左右の部屋の血液から採血をして、酸素の量を測ることによって、直接計算して求めることができます。

治療法

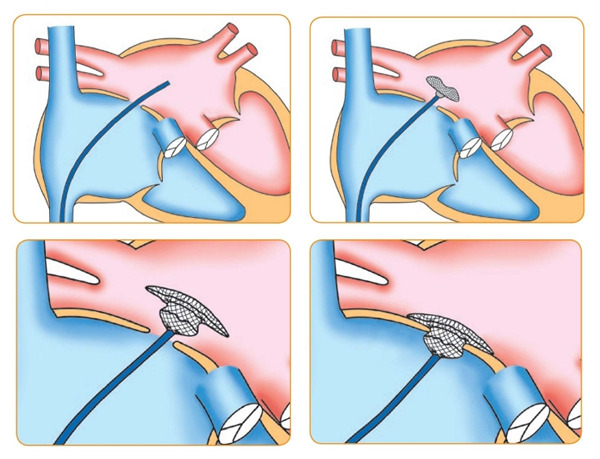

外科手術によらない、胸を切らずに行えるカテーテル治療の様子を以下に示します。

閉鎖栓とは?

カテーテル治療では胸を切らずに、足の付け根の静脈(大腿静脈)から、細長く折り畳んだ心房中隔閉鎖栓を、穴の空いた壁のところまで送りこみ、穴をふさぎます。この治療の良いところは、足の付け根(そけい部)という目立たない場所から、ごく小さな皮膚の切開(数ミリ)で治療ができてしまうことです。

手術Video画像をご覧になりたい方は再生ボタンをクリックしてください。

カテーテル治療の流れ

そけい部の静脈よりカテーテルを挿入し、ASDの治療が可能です。

心房中隔閉鎖栓を用いた治療

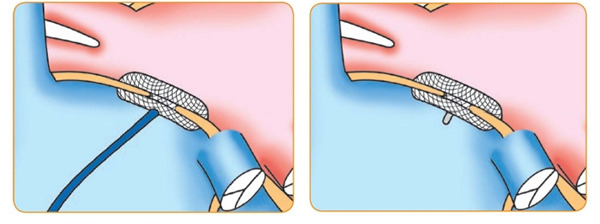

左心房側のディスク、右心房側のディスクを順次展開することによって、欠損孔を挟み込むように閉鎖します。最後にケーブルを切り離して、治療完了です。

カテーテル治療は局所麻酔、または全身麻酔で行います。治療時間は1時間半程度と短く、体への負担も少ないため、治療後2~3日での退院が可能です。心房中隔閉鎖栓を用いた治療は、日本では2005年から行えるようになり、現在までに約1万5,000名以上の患者さんがこの治療の恩恵を受けています。海外ではすでに数十万人の方が治療を受けています。

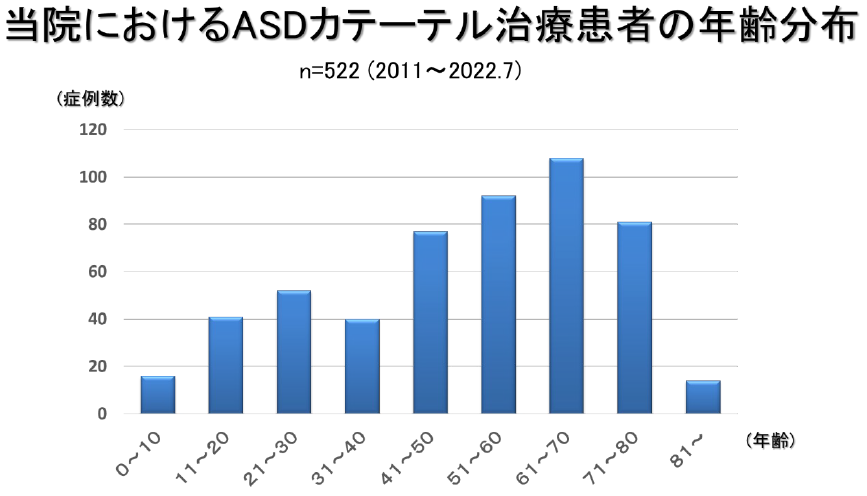

当院では治療の前に心臓の状態を詳しく調べて、カテーテル治療がよいか外科手術がよいかを慎重に判断しています。2011年以降、500名以上の方がカテーテル治療を受けられており、成人施行施設としては、日本で最も症例数の多い病院です。なお、これまでに心房中隔閉鎖栓によって心臓の壁に傷がついて(エロージョン)手術が必要になった患者さんはいません。

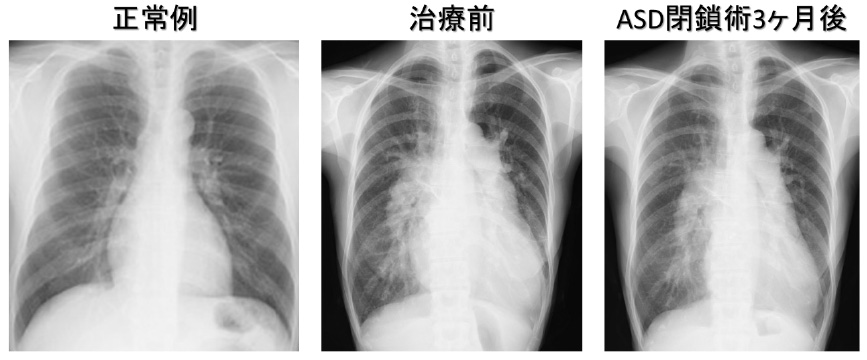

真ん中の白く見える部分が心臓です。両側の黒く見える場所が肺です。元気な心臓は小さく、疲れている心臓は大きくなります。

一番左側の写真は健康な方のレントゲン写真です。真ん中が心房中隔欠損症(ASD)の患者さんのものです。この方は開胸手術を拒否されていましたが、カテーテル治療なら受けてみたい、ということで当院を受診されました。普段から息切れがあり、心臓は大きくなっています。一番右側がこの患者さんの治療3か月のものです。心臓の負担が減り、大きさが小さくなり、息切れの症状も改善しました。

カテーテル治療を経験された患者さんの声

| 63歳女性 | 「階段でもまったく息切れがなくなりました」 |

|---|---|

| 54歳女性 | 「どきどきが気にならなくなりました」 |

| 54歳女性 | 「冷え性が治りました」 |

| 72歳男性 | 「お風呂につかったときの息切れがなくなった」 |

| 21歳男性 | 「運動後の回復が早くなりました」(大学バスケットボール選手) |

| 15歳男性 | 「治療後1か月で大会に出たら、自己ベストが出ました!」(水泳部) |

カテーテルでは治療ができない方

カテーテル治療はとても優れた治療法ですが、万能ではありません。壁に空いた穴の場所によっては治療ができない方もおられます。例えば壁の真ん中に小さな穴が空いている方では、この治療がとても向いていますが、壁の端っこや大きな血管の近くに大きな穴が空いている場合は、この道具が上手くフィットしません。そのような場合は、外科手術が安全かつ効果的です。当院では、小切開による傷の目立たない手術(MICS:低侵襲手術)を積極的に行っております。

ご入院の際

通常は3泊4日(小児の場合は5泊6日程度)でご退院いただけます。入院前、もしくは入院されましたら手術担当医(金澤英明)、麻酔担当医(全身麻酔の場合)からより詳しいご説明をさせていただきます。私どもは循環器内科、心臓血管外科、小児科などを包括したハートチーム体制(心臓血管低侵襲治療センター)を生かして、患者さんが最大限の利益を得られるような治療法の選択、質の高い医療を提供することを目標に診療にあたっております。お分かりにならないことは、ご遠慮なく何でもお気軽にお尋ねください。

日常生活での注意点

ご退院後の日常生活には制限はありません。お仕事、散歩、軽いジョギングなどは問題ありません。ただし、1か月間は激しい運動(バスケットボール、バレーボール、ラグビー、スキーなど)は避けていただきます。それは、転倒、ジャンプ後の着地などによる衝撃で、穴をふさいだ閉鎖栓が外れてしまうことがあるからです。閉鎖栓は数か月かけて膜で覆われて、心臓の一部になります。治療後1か月以降は、膜がかなりついてきて安定しますので、運動しても大丈夫です。

Q & A

Q 治療による痛みはありますか?

A 治療は局所麻酔、あるいは全身麻酔で行われますので痛みを感じることはありません。治療後にカテーテルを挿入した足の付け根に不快感があったり、全身麻酔の場合はのどに違和感をおぼえたりすることがあります。これらは数日から1週間でおさまります。

Q どうして局所麻酔で行えるのですか?

A これまでは、心臓の中の様子を見ながら治療を行うため経食道心エコーが必要でした。しかし、経食道心エコーはのどの違和感が強いため全身麻酔が必要です。経食道心エコーのかわりに、カテーテルの先に超音波がついた心腔内エコーを使うことで、局所麻酔で治療を行うことができるようになりました。ただし、小さなお子さんの場合は全身麻酔の方が治療中に安静を保ちやすいのでより安全です。

Q 閉鎖栓が心臓を傷つけたりすることはありませんか?(エロージョン、心臓穿孔)

A 日本国内ですでに1万5,000名以上、世界では数十万人以上の方が心房中隔閉鎖栓による治療を受けられていますが、まれな合併症です(頻度は約0.2%)。ASDの大きさが大きい場合や、ASDが心房中隔の中央ではなく端に寄っている場合に起こりやすいようです。当院ではこれまで一例も起こっていません。ASDのカテーテル治療を行っている医療機関は定期的に合併症の原因を調べるための会合を開き、合併症を0にするようつとめています。

Q 治療後に頭痛が起こることがあると聞きましたが?

A 一般的には15%前後の患者さんに頭痛を認めるとされていますが、当院ではお薬の調整を行うことで、頭痛の頻度は10%以下となっており、長期的に頭痛が続くことはまれです。

Q 輸血は必要ですか?

A 通常の治療では必要ありません。合併症などが発生し緊急で必要となる可能性はありますが、当院ではこれまで輸血が必要になったケースはありません。

Q 治療後にMRI検査は可能ですか?飛行機は乗れますか?

A 閉鎖栓には磁性がありませんので問題はありません。同様に飛行機への搭乗も問題ありません。

Q 症状がなくても治療が必要ですか?

A はい。多くの場合、心臓に負荷がかかっていても無症状です。欠損孔を閉鎖すると疲れにくくなったと自覚される方がほとんどです。