あたらしい医療

糖尿病先制医療センター

1型糖尿病治療の新しい展開

はじめに

1型糖尿病とは、「体内でインスリンを分泌する唯一の細胞である膵β細胞が何らかの理由により破壊され、インスリン分泌が枯渇して発症する糖尿病」と定義されています。体の外から必要なインスリンを補う治療が必要となります。1型糖尿病は、その進行の様式によって、「劇症」、「急性発症」、そして「緩徐進行」に分類されます。発病の成因としては、自己免疫の異常(注1)や、何らかのウイルス感染の関与があります。

急性発症1型糖尿病

自己免疫機序による膵β細胞の破壊が進行し、週単位から月単位で高血糖に伴う口渇、多飲、多尿の症状が出現します。血液検査で膵島関連自己抗体(すいとうかんれんじここうたい)(注2)が陽性になります。自己抗体が認められなくてもインスリン分泌の欠乏が認められれば診断となります。

緩徐進行1型糖尿病

インスリン分泌低下が年単位で進行します。すぐにインスリン依存状態(自身のインスリンがほとんど分泌されなくなり、インスリンの補充が生きていくために必要な状態)にはなりませんが、早期にインスリン治療を開始することでインスリン分泌能低下の進行を遅らせることが報告されています(文献1)。経過中のどこかの時点で膵島関連自己抗体陽性を認めます。

劇症1型糖尿病

ウイルス感染などを契機に、わずか数日間で膵β細胞がほぼ一気に壊されます。それにより1週間前後以内に、「糖尿病ケトアシドーシス」と呼ばれるインスリンが枯渇するために起こる急性合併症に陥り、速やかなインスリン治療が必要となります。前駆症状として感冒様症状や腹部症状を70%以上の症例で認めます。原則として膵島関連自己抗体を認めません。

(注1) 自己免疫の異常

私たちの体は、免疫の働きにより体に侵入した細菌などの異物を「非自己」(抗原)と認識して、この抗原に対する抗体を作って、排除しようとする。自分の体の細胞や組織は「自己」と認識されるが、誤ってこれに反応する抗体(自己抗体)を産生し、過剰な反応を起こしてしまうのが、自己免疫の異常である。

(注2) 膵島関連自己抗体(すいとうかんれんじここうたい)

膵島とは膵臓の中に点々と散らばって存在する細胞の塊であり、この中に膵β細胞が存在する。膵島関連自己抗体とは、膵島が持っている抗原に対する自己抗体のことである。急性発症1型糖尿病ではこれらの自己抗体が高い陽性率を示すため、診断に活用されている。

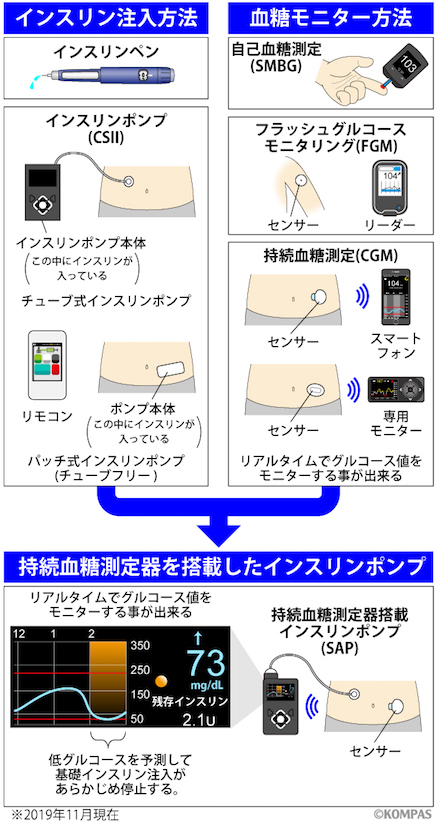

1型糖尿病治療の選択肢

1921年に整形外科医のフレデリック・バンティングと学生だった助手のチャールズ・ベストがインスリンの抽出に成功して、100年が経とうとしています。そして今ではインスリン製剤の種類は多岐にわたり、状況に応じた使い分けも可能となりました。1978年には持続皮下インスリン注入療法(Continuous Subcutaneous Insulin Infusion、CSII)の導入が報告され(文献2)、インスリンポンプ療法が始まりました。インスリンポンプを使用することで、基礎インスリンを30分ごとに0.025~0.05単位ずつ調整することができ、ボーラスインスリンは0.1単位ごとの調整ができるため、きめ細やかな血糖管理が可能となります。現在使用しているチューブ式インスリンポンプでは、インスリンポンプ本体にインスリンを充填してチューブを通して体内に注入します。今後は国内でもバッチ式インスリンポンプと呼ばれる、ポンプ機能を注入部に集約させて皮膚に貼り付けるチューブフリーのインスリンポンプが使用可能となる予定です。

血糖値をモニターする手段としては、指先等の穿刺(せんし)により得られた血液による自己血糖測定(Self Monitoring of Blood Glucose, SMBG)のほかに、最近では、皮下に留置したセンサーで間質液中のグルコース値を連続的に測定し、リーダーでスキャニングすることでグルコース値の変動パターンを表示するFlash Glucose Monitoring(FGM)が普及しています。さらに、グルコース値をリアルタイムでモニターすることができる新しい持続血糖測定器(Continuous Glucose Monitoring, 以下CGM)も使えるようになりました。

2015年からはCGMを搭載したインスリンポンプ(Sensor Augmented Pump, 以下SAP)が国内にも導入され、リアルタイムでグルコース値を確認しながらインスリンを調整することが可能となり、1型糖尿病患者さんの治療は大きく変わりました。

なおFGMおよびCGMはグルコース値の変動を知るためには非常に有用ですが、これは皮下の間質グルコース値を測定しており、血糖値ではありません。我が国では、インスリン量を決めるためにはSMBGによる血糖値の測定が必要であり、併用していただくことになります。

図. 血糖管理の選択肢

新しいSAP・CGMについて

慶應義塾大学病院糖尿病先制医療センターでは1型糖尿病患者さんの血糖管理において、従来の頻回注射から最新の機器まで、どのような選択をされても対応できる体制を作っています。インスリンポンプやCGMの導入は外来でも入院でも施行可能です。

SAPにおいては、2018年から、低血糖を予測してインスリンの注入が自動停止する機能(スマートガード機能)が搭載され、患者さんが低血糖を起こす頻度は著明に減少しました。SAPを利用することで、基礎インスリンの調整、1単位のインスリンを使用することで血糖値がどのくらい下がるのか(インスリン効果値)、1単位のインスリンでどれくらいの糖質を摂取することができるのか(糖質比)について詳細に知ることができます。データを正しく振り返り、インスリンの使い方を工夫していくことで、生活や体調に合わせて、患者さん自身が血糖値をコントロールすることができるようになります。メリットが多くある一方で、日々のインスリンポンプの管理、医療費、月1回の受診など患者さんの負担が少なくないことも事実です。まずは1型糖尿病患者の皆さんに正しい情報提供をさせていただき、その上でSAP導入を希望される方には、チームで患者さんのライフスタイルに合った血糖管理が実現できるようにサポートさせていただきます。

新しいCGMではグルコース値のデータをスマートフォンに送ることができる機種も登場しています。これにより患者さん自身だけでなく、家族が遠隔でデータを確認できるようになります。1型糖尿病のお子さんのいるご家族にとっては大きな安心につながると考えます。

おわりに

IoT、AIの進歩に伴い、機器の開発がめざましい今日であり、「糖尿病デバイス革命」といった表現も目にします。次世代のインスリンポンプは、血糖変動に応じて自動的にインスリン注入量が調整されるハイブリッド型クローズドループシステムを搭載しており、これが国内で使用可能となるのはそれほど先のことではありません。当センターでは、最新の機器を有効に治療に活用できるよう、そして、必要な患者さんすべてに一人一人のライフスタイルに合った最適の治療を提供することができるよう、取り組んでいく所存です。

1型糖尿病外来スタッフ

参考文献

- Multicenter prevention trial of slowly progressive type 1 diabetes with small dose of insulin (the Tokyo study): preliminary report.

Maruyama T, Shimada A, Kanatsuka A, Kasuga A, Takei I, Yokoyama J, Kobayashi T. Annals of the New York Academy of Sciences. 2003 Nov;1005:362-369. - Continuous subcutaneous insulin infusion: an approach to achieving normoglycaemia.

Pickup JC, Keen H, Parsons JA, Alberti KG.

British Medical Journal. 1978 Jan 28;1(6107):204-207.