あたらしい医療

性分化疾患(DSD)センター

早産で小さく生まれた赤ちゃんの性別を正確に決める

はじめに

2019年、慶應義塾大学病院に全国で初めて性分化疾患(注1)専門のセンターが開設されたことを、KOMPASで紹介させていただきました。これまで性分化疾患(DSD)センターでは、小児科、泌尿器科、小児外科、産婦人科など、診療科の枠を超えた連携により、多くの性分化疾患の患者さんの診断、治療、健康管理、心理社会的なサポートを行っています。

性分化疾患に分類される疾患の数は多く、その診断時期も胎児期から成人期まで幅が広いです。当センターの小児科医が相談を受けるタイミングのひとつとして、外性器の形から赤ちゃんの性別をすぐに判断することが難しい場合があります。

早産で小さく生まれた赤ちゃんの外性器診察の取り組み

当院の新生児集中治療室(NICU)では、出産予定日よりも早く生まれ、そのために体格が小さい赤ちゃんの診療を日々行っています。早く小さく生まれた赤ちゃんは、体の全ての部分の作りが小さいため、外性器の形から男の子、女の子を判断することが難しい場合があります。当院を含む日本中のNICUでは、熟練した新生児科医が赤ちゃんの外性器の形をみて、自身の経験に基づいて性別を決めていました。しかし、熟練した新生児科医でも判断に迷う場合、赤ちゃんの性別を正確に決めるための決まった方法は存在しませんでした。また、そもそも早く小さく生まれた赤ちゃんの外性器の形にどれくらいの個人差があるのかについても十分に研究されていません。

以下では、そのような早く小さく生まれた赤ちゃんの性別を正確に決める方法の開発や、外性器の形の個人差がどれくらいあるのかを研究するために当センターで行っている新しい取り組みを紹介します。この取り組みは慶應義塾大学倫理委員会の承認を得て行っているもので、新生児科医、小児内分泌科医、臨床遺伝専門医、小児呼吸器科医など多くの専門的小児科医の協力で行っています。

早く小さく生まれた赤ちゃんの性別を正確に決める方法の研究

赤ちゃんは生まれた後すぐにへその緒を切られることで、お母さんから独立した生活を開始します。元は赤ちゃんに由来する細胞である切られたへその緒は、特に使い道があるわけではないので医療廃棄物として処分されています。私たちは、本来は廃棄されるへその緒の細胞からDNAを取り出し、性別決定に関わる遺伝子の情報を読み取ることで、性別決定のうえでの参考所見のひとつにならないかと考えました(図1)。

日本では、生まれた日を含めて14日以内に赤ちゃんの名前を書き込んだ出生届を提出する決まりがあります。通常の方法では、小さい赤ちゃんからの血液採取が必要で身体的負担が無視できないこと、検査結果が得られるのに時間がかかることが課題でしたが、私たちが研究している新しい方法では、赤ちゃんに負担をかけることなく、数日以内に遺伝情報の結果を得ることができます。出生届の期限までに十分な時間的なゆとりをもって、性別を判断するうえでの材料とすることができます。この取り組みを通じて、新生児科医の診察と経験に基づく判断に加えて遺伝情報の結果をあわせ、新生児科医、小児内分泌科医、臨床遺伝専門医が協力することで、早く小さく生まれた赤ちゃんの性別を正確に決める方法を確立することが期待されます。

図1.へその緒の細胞にある性別決定に関わる遺伝子の検査

早く小さく生まれた赤ちゃんの外性器の形の個人差を調べる研究

分娩予定日の前後に生まれ、体格も問題のない赤ちゃんについては、外性器の各部分の形についての男女別の基準値が知られています。しかし、予定日よりも早く生まれた赤ちゃん、体格が正常よりも小さい赤ちゃんの外性器の形については基準値がないのが現状です。外性器の形の個人差を明らかにするためには、できるだけ多くの早く小さく生まれた赤ちゃんの外性器の各部分を測定する必要があります。私たちは、早く小さく生まれた赤ちゃんの外性器を、できるだけ赤ちゃんへの負担が少なく、かつ、正確に調べる方法を研究しています。

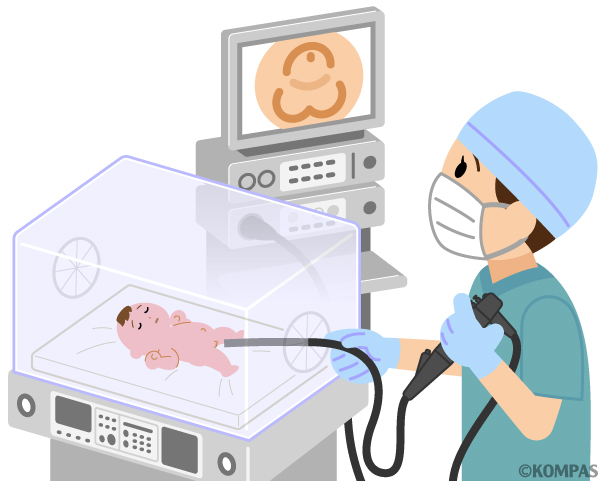

私たちが着目したのが内視鏡(注2)で、これを用いることで、赤ちゃんに直接触れることなく、また、赤ちゃんを保育器内に収容したまま外性器を至近距離から観察し、その所見を画像データとして記録することができます(図2)。内視鏡の専門家である小児呼吸器科医が外性器を撮影し、新生児科、小児内分泌科医、臨床遺伝専門医が撮影した画像をもととして外性器の各部分を計測するようにしました。赤ちゃんにかかる負担の小さいこの方法を使い、できるだけ多くの赤ちゃんからデータを集めることで、外性器の形の個人差を明らかにしたいと考えています。将来的には設定された基準値をもとに全国の病院でより確実な性別判定ができるようになることを期待しています。

図2.内視鏡を用いた赤ちゃんの外性器観察

おわりに

当センターでは、外性器の形からの性別の判断が難しい赤ちゃんの診療相談を24時間365日体制で行っており、関東地方の様々な施設からの転院受け入れの実績があります。性分化疾患の患者さんがいらっしゃいましたら、当センターまでぜひご連絡をいただけますと幸いです。

【用語解説】

(注1)性分化疾患

性染色体、性腺、内性器、あるいは外性器のいずれかが非定型的な先天的状態。性別を決定するうえで専門的な判断が必要な状況。

(注2)内視鏡

内視鏡とは本来は肺へとつながる空気の通り道(気道)など体の内部を観察するために用いる医療用装置で、細い管の先端に超小型のカメラがついたもの。