あたらしい医療

呼吸器外科

気胸ホットラインの開設

はじめに

慶應義塾大学病院呼吸器外科では、2016年10月より「気胸ホットライン」を開設いたしました。このホットラインは当院呼吸器外科医師が24時間体制で医療機関、患者さん本人からの連絡に対して直接対応し、すぐに患者さんを受け入れ、必要があれば迅速に入院、治療、手術を行えるように対応するための窓口となっています。今回は当科で実際に行っている気胸治療の現状と気胸ホットラインを開設した目的について説明いたします。

気胸とは「本来空気が存在するはずのない胸腔内になんらかの原因で空気が入った状態、もしくは空気が存在し、そのために肺が虚脱した状態」と定義されます。すなわち、気胸とは結果としての病態であり、その原因は様々です。以下にその原因をもとにした分類を示しました(表1)。気胸治療は、原因を理解して病態に応じた適切な治療が必要となります。

表1.気胸の分類

| 1 自然気胸 a) 原発性自然気胸 b) 続発性自然気胸 c) 原因不明の自然気胸 |

| 2 外傷性気胸 a) 開放性外傷性気胸 b) 閉鎖性外傷性気胸 c) 原因不明の自然気胸 |

| 3 人工気胸 a) 診断的人工気胸 b) 治療的人工気胸 c) 原因不明の自然気胸 |

| 4 医原性気胸 |

治療の概要

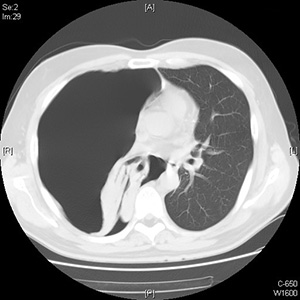

気胸は上記のように様々な原因で起こります。症状は無症状のものから重篤なものまで幅広く、緊張性気胸や外傷性血気胸など緊急処置を要するものまで様々です(図1)。それらを迅速に判断し、患者さんに最も適した治療方法を選択する必要があります。

治療法は以下に示すように大きく4つに分類できます(表2)。治療と同時に重要な点として、気胸治療における再発率を考える必要もあります。一般的には治療に伴う侵襲と、その治療における再発率は逆相関の傾向にあります。近年の報告では保存的治療(安静やドレナージのみの治療)を行った場合、その再発率は30~50%といわれています。一方で手術療法を行うと10%以下に気胸の再発を抑えられると報告されています。このような点も加味しながら、患者さんの状態や社会背景を踏まえて、手術可能かの判断や手術を行うタイミングを考えることも重要です。

図1.右肺緊張性気胸の一例

緊急ドレナージを施行した症例

表2.気胸治療の分類

| 1 手術療法 a) 開胸手術 b) 胸腔鏡手術 |

| 2 胸膜癒着療法 a) 手術的胸膜癒着療法 b) 化学的または生物学的胸膜癒着療法 |

| 3 気管支鏡下気管支閉塞療法 |

|

4 保存的療法 a) 胸腔ドレナージ b) 胸腔穿刺 c) 安静 |

手術療法

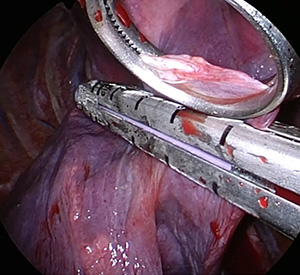

現在では、胸腔鏡手術が一般的な手術術式となっており、当科でも胸腔鏡手術が多く用いられます(図2)。一方で術後再発の観点で考えると開胸手術に比べ、胸腔鏡手術はその再発率が4倍であるとも報告されており、手術方法を考える場合も術後再発をいかにして抑えるかが重要になります。2000年以降は様々な術後再発予防策が検討され、胸腔鏡手術後の再発は1~3%程度に低下してきました。日本胸部外科学会の報告では自然気胸11,814例の手術のうち胸腔鏡手術は11,288例(95.5%)と報告されていますが、肺嚢胞切除のみ行った症例は3,400例(28.8%)、臓側胸膜の補強を追加した症例は7,088例(60.0%)であり、現在の気胸手術は肺嚢胞の処理と臓側胸膜の補強が再発を抑えるためには重要であると考えられています。しかしながら現時点では、日本・欧米のガイドラインにおいて、強く推奨される具体的な外科治療法はなく、今後の臨床研究において治療法の確立が必要となっています。

図2.当科における胸腔鏡下肺嚢胞切除術

肺嚢胞を自動縫合器で切離している。

特殊気胸症例への対応

以下に述べる気胸は治療法の選択、手術のタイミング、アプローチ方法、術後管理など多くの点で専門的な知識を要する症例とされます。当科ではこのような難治症例に対しても積極的に患者さんの受け入れを行い、外科治療を行っています。大学病院の利点を生かして必要な際は他科との連携を行い、集学的治療を行っています。

血気胸

転倒による肋骨骨折に伴って起こる血気胸や交通外傷に伴うものなど様々な要因で血気胸は起こります(図3)。胸部外傷に伴う血気胸は緊急を要するため救急科![]() 、手術部と連携を取りながら治療にあたっています。

、手術部と連携を取りながら治療にあたっています。

図3.外傷性血気胸の一例

救急科で初期治療を行った後、当科で緊急手術を行った症例。肋骨骨折部に一致した胸腔内出血がみられた。

術後再発気胸

術後再発に関する標準的な治療方法は現時点では確立されていません。術後の癒着が予想される症例も多く、開胸手術の適応となる症例が多い傾向にあります(図4)。再発原因は肺嚢胞の新生などいくつかの原因が考えられていますが、十分解明されていないのが現状です。

図4.再発性気胸の胸腔内所見

前回の手術時に行った胸膜擦過術のため胸腔内に著明な癒着がみられた一例。

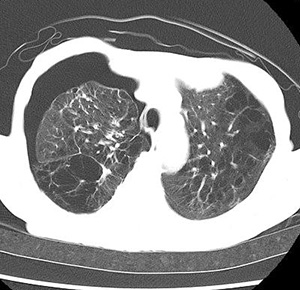

重症肺気腫に伴う続発性気胸

重症肺気腫症例は比較的多く、気胸の再発を伴うことが多いとされます(図5)。また重喫煙者の場合、肺がん合併など気胸以外の肺病変を併存することもあります。このような症例は高齢者に多く、慢性呼吸不全による低肺機能のため手術そのものが困難な場合もあり、手術適応の判断に難渋することもあります。

図5.肺気腫治療中の続発性気胸症例

保存的治療(ドレナージ)だけでは気胸の改善がみられず開胸手術となった一例。

月経随伴性気胸

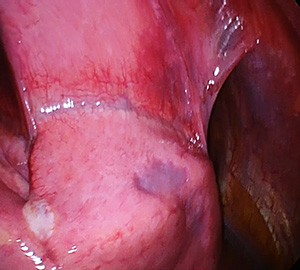

月経随伴性気胸の発症機序は現在不明です。年齢は30歳台、右側気胸の発症が多いと報告されています。横隔膜面のブルーベリースポットが特徴です(図6)。難治性気胸であり、手術治療、ホルモン療法、胸膜癒着術などを組み合わせた集学的治療が必要となります。対象患者さんの多くが出産可能な女性であり、治療だけでなく、精神的なケアや体にやさしい治療の選択などにも注意を払う必要があります。当科でも婦人科![]() との連携をとり治療にあたっています。

との連携をとり治療にあたっています。

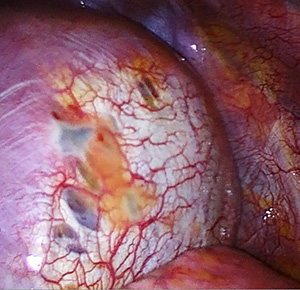

図6.月経随伴性気胸の一例

横隔膜面に異所性子宮内膜とブルーベリー斑がみられた。

マルファン(Marfan)症候群に伴う気胸

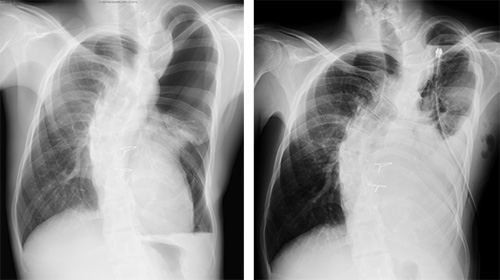

マルファン(Marfan)症候群は10,000人に1人とされる常染色体優性遺伝の遺伝形式をとる疾患で、骨格異常、心血管病変、眼病変を主な症状とする結合組織疾患です。気胸発症率は4.4~11%と報告され、再発率も22~99%と高率であるとされていますが、そのメカニズムなどは十分解明されておらず、今後の検討が必要です。周術期は高度の側彎に伴い換気不全や無気肺を呈することも多く術後管理の点でもほかの病態以上に注意が必要です(図7)。

図7.マルファン(Marfan)症候群に伴って起こった気胸の一例

左肺の気胸がみられたため(左図)、胸腔鏡手術を行ったが、術後1病日の胸部X線写真(右図)で側彎による無気肺の所見がみられた。

今後の展望

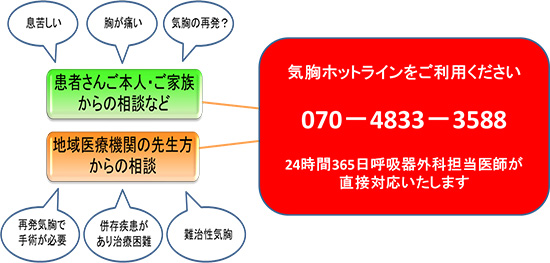

気胸に対する治療の考え方や、当科で行っている外科治療・難治症例について紹介いたしました。気胸はよくある疾患である一方、その発生原因、再発に関するメカニズムや治療法の選択など、多くの面で十分なエビデンスがない現状にあります。さらに、上記の特殊な病態下での気胸は時として集学的治療を必要とし、地域病院やクリニックでの対応が困難な場合も多いと考えます。このような現状を考え、我々慶應義塾大学医学部外科学(呼吸器)は地域の救急診療(夜間救急)やクリニックと密な連携を取り、多くの患者さんのお役に立てることを目的とし、24時間体制で気胸ホットラインを開設いたしました。

『はじめに』でも述べましたが、当科呼吸器外科医師は気胸に関する全ての相談を24時間体制で直接対応いたします。患者さんやご家族からの気胸に関する相談や地域医療機関の先生方で緊急対応を含め治療に難渋している症例の相談など、お困りの際はいつでも連絡ください(図8)。患者さんやご家族からの相談は呼吸苦や胸痛など、気胸が疑われる症状は軽度な症状であってもまずはご相談いただければ、適切に対応いたします。入院後はまず緊急性の評価を行い、緊急性が高いと判断されるような血気胸などはすぐに麻酔科![]() や手術部と連携をとり緊急手術を行います。また、緊急ドレナージの判断(胸腔ドレーンの挿入)も入院当日に行うことがほとんどです。胸腔ドレーン挿入後は気胸の改善がみられるか否かを判断します。改善がみられない場合は手術治療を行います。術後は多くの場合2~4病日に退院となるケースがほとんどです。

や手術部と連携をとり緊急手術を行います。また、緊急ドレナージの判断(胸腔ドレーンの挿入)も入院当日に行うことがほとんどです。胸腔ドレーン挿入後は気胸の改善がみられるか否かを判断します。改善がみられない場合は手術治療を行います。術後は多くの場合2~4病日に退院となるケースがほとんどです。

図8.気胸ホットラインについて

詳しくは当科気胸ホットラインの紹介ページ![]() を参照ください。

を参照ください。

さらに今後はこのような難治症例・特殊症例に関する治療データを集積し、エビデンスレベルの高い治療方法の確立、再発のメカニズムなど最新の情報を日本全国、世界に発信していくことを視野にいれ治療・研究に邁進していきたいと考えております。

呼吸器外科診療チーム―淺村教授を囲んで―