あたらしい医療

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

人工中耳手術 ~きこえを改善させる新しい手術~

はじめに

難聴の原因として、1) 耳の穴(外耳孔)がない「外耳道閉鎖」による難聴、2) 音の振動を伝えることができない伝音難聴(例えば、中耳炎による難聴)に対して手術しても改善しない例、3) 耳漏が止まらない中耳炎などがあります。最近では、補聴器が装用できないなどの難聴患者さんに対して「人工中耳植込み術」と呼ばれる新しい手術が可能になりました。なお、人工中耳は2003年にオーストリアに本社があるMED-EL社が開発し、人工中耳手術は我が国でも保険収載された手術です。

人工中耳手術の適応

人工中耳は、下記の条件を満たす伝音・混合性難聴の患者さんへの適応が可能です。

1) 植込側耳が、伝音難聴または混合性難聴である。

2) 植込側耳における純音による骨導聴力閾値(こつどうちょうりょくいきち:骨伝導で音を聞いた値のこと)の上限が下記を満たす(図1)。

3) 既存の治療を行っても改善が困難な難聴があり、気導・骨導補聴器および軟骨伝導補聴器が装用できない明らかな理由があるか、もしくはそれら補聴器による聴力改善が不十分と判断される。

500Hzが45dB 、1000Hzが50dB 、2000Hz、4000Hzが65dB

* 気導聴力閾値は問わない。骨導聴力閾値が青色の部分に入る必要がある。

図1.人工中耳の手術適応(人工中耳のガイドラインより引用)

具体的には以下のような手術や治療を受けたにもかかわらず、経過が良くなかった患者さんにも人工中耳を適応できます。

・外耳奇形(外耳道閉鎖症等)に対する外耳道形成術や気導補聴器が適応になっていました。外耳道を形成しても再度狭くなってしまう例もあり、そのような場合に対して人工中耳植込み手術の適応があります。

・補聴器の効果が不十分な場合や、骨導補聴器では振動子が皮膚を強く圧迫する必要があり、疼痛や圧迫部位の変形が生じる場合には人工中耳植込み術が適応となります。

・一部の中耳疾患による難聴の患者さんは手術を行っても聴力が改善せず、ことばの聞き取りに難渋する例や、耳垂れ(耳漏)が出続けることによって補聴器が使用できない例があります。このような状況でも人工中耳は適応が可能です。

人工中耳手術以外には、植込型骨導補聴器(bone anchored hearing aid:略称Baha®)も保険収載されています。Baha®は簡便な手術であり、利点も多いですが、人工中耳と比較して様々な相違点があります。詳しくは担当医までご相談ください。

術後MRI

人工中耳を体内に埋め込んでもMRI撮影(1.5テスラまで)が可能ですが、人工中耳の周囲に大きな画像の欠損が生じるため、頭部(脳など)の評価は難しくなります。

手術内容

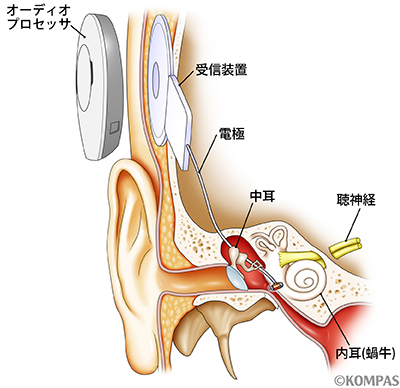

人工中耳を植え込むには手術が必要です。耳の後方を切開して骨を削ります。人工中耳は耳小骨など中耳の生理的な構造物を介して蝸牛(内耳)を振動刺激するため、効率的で高品質な音伝達が可能とされています(図2)。

図2. 人工中耳の植え込み術

慶應義塾大学病院の取り組み

慶應義塾大学病院耳鼻咽喉科では、全身麻酔下で本手術を実施しています。入院期間は6泊7日になります。ご興味のある患者さんは、外来担当医までご相談いただきますようお願いいたします。