概要

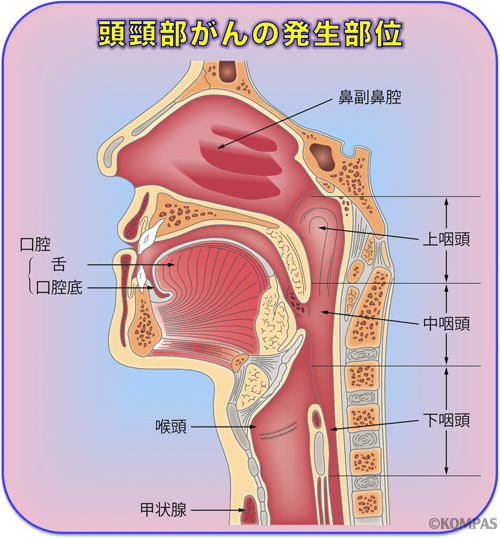

頭頸部がんとは、頭頸部領域に発生する悪性腫瘍の総称です。ここでいう頭頸部とは、頭蓋底(ずがいてい)から鎖骨上までの範囲に相当し、鼻副鼻腔、口腔、咽頭、喉頭、唾液腺、甲状腺、聴器など様々な部位が含まれます(図1)。

図1.頭頸部がんの発生部位

がん全体に占める頭頸部がんの比率は5%未満ですが、その種類は多彩で次のように分類されます。

鼻副鼻腔 |

鼻腔がん、上顎洞がん、篩骨洞がん、前頭洞がん、蝶形洞がん |

|---|---|

口腔 |

舌がん、口腔底がん、歯肉がん、頬粘膜がん、硬口蓋がんなど |

上咽頭 |

上咽頭がん |

中咽頭 |

軟口蓋がん、舌根がん、扁桃がん、後壁がんなど |

下咽頭 |

梨状陥凹がん、輪状後部がん、後壁がん |

喉頭 |

声門がん、声門上がん、声門下がん |

唾液腺 |

耳下腺がん、顎下腺がん、舌下腺がん、小唾液腺がん |

頸部 |

甲状腺がん、原発不明がんなど |

聴器 |

外耳がん、中耳がんなど |

発生部位によりがんの性質も異なりますが、組織型では扁平上皮(へんぺいじょうひ)がんが大半を占めます(唾液腺・甲状腺を除く)。その中でも口腔がん、中下咽頭がん、喉頭がんは過度の喫煙と飲酒が主な発がん要因であることから、同じ頭頸部および食道、肺における二次がんや重複(ちょうふく)がんの危険性が高いことも特徴です。中高年の男性に好発することから、その罹患率は人口の高齢化に伴い増加傾向にあります。

頭頸部領域の解剖学的特徴として、

1)発声、構音、咀嚼、嚥下、呼吸などの機能に関与している

2)嗅覚、味覚、視覚、聴覚などの感覚器を含む

3)重要器官が密接しており組織に余裕がなく、かつ体表露出部位である

という性質があります。したがって、治療に際し最も重要ながんを完全に治すことと同時に、QOL(生活の質)を保つための機能と形態の温存にも配慮が求められます。この難しい課題に取り組むために、手術・放射線・薬物療法(化学療法)を適切に組み合わせる集学的治療を推進しています。

症状

粘膜表面に生じるがんは肉眼的にはびらん、潰瘍や腫瘤を形成します。早期には粘膜の炎症との区別が困難なこともありますが、がんでは必ずしも痛みを伴わない点が異なります。一方、炎症所見であっても難治性である場合はがんの可能性があります。ただし、実際には肉眼で見える範囲は口腔、鼻腔、中咽頭の一部に限られており、早期では一部を除いて無症状に進行することが大半です。唾液腺や甲状腺の腫瘍およびリンパ節転移巣は皮膚の下のしこりとして確認できます。以下に各部位ごとの代表的症状を挙げますが、いずれもがんだけにみられる症状ではありません。

- 鼻副鼻腔がん:反復性鼻出血、鼻閉、顔面腫脹、眼球運動障害など

- 口腔がん:粘膜びらん、潰瘍、腫瘤、咀嚼困難、嚥下困難など

- 上咽頭がん:耳閉感、難聴、複視、頸部腫瘤(リンパ節転移による)など

- 中咽頭がん:咽頭違和感・異物感、粘膜びらん、潰瘍、頸部腫瘤、嚥下困難など

- 下咽頭がん:咽頭違和感・異物感、嗄声(させい)、頸部腫瘤、嚥下困難など

- 喉頭がん:嗄声、咽頭異物感、呼吸困難など

- 唾液腺がん:頸部腫瘤、疼痛、顔面神経麻痺など

- 甲状腺がん:前頸部腫瘤、嗄声など

- 原発不明がん:頸部腫瘤

- 聴器がん:外耳びらん、耳漏、耳痛、耳閉感、聴力低下など

診断と治療

原発部位、組織型および病期(ステージ)により治療法も異なります。まず、原発巣の病理診断(組織診断ないし細胞診)と種々の画像診断による病期の評価を行います。病期は原発巣の進行度、頸部リンパ節転移、遠隔転移の3項目により決定されます。診断の基本は診察と鼻咽腔や咽喉頭の内視鏡検査です。可能であれば、一部組織を採る生検や、針を刺して細胞を採る穿刺吸引細胞診を行います。画像診断としては超音波、CT、MRIに加えてPET-CTを行うこともあります。食道・胃の重複がんを調べるために上部消化管内視鏡(胃カメラ)を行うこともあります。

慶應義塾大学病院耳鼻咽喉科では病期のみならず、年齢や全身状態、合併症に加え、社会的立場や家族の支援の有無なども含めて総合的に治療方針を検討します。

以下に代表的な頭頸部がんについて説明します。

鼻副鼻腔腫瘍

「鼻副鼻腔腫瘍」をご参照ください。

口腔がん

口腔はさらに(1)舌、(2)口腔底、(3)上歯肉、(4)下歯肉、(5)頬粘膜、(6)硬口蓋に分類されますが、70%以上が舌がんと口腔底がんです。前がん病変として、粘膜の白斑症・紅斑症が先行することがあります。

治療は手術が基本です。舌がんの場合、原発巣が早期であればレーザーなどによる舌部分切除術を行い、必要に応じて頸部郭清術を行います。原発巣が大きくなると、舌を半分以上切除する拡大切除手術が基本となります。手術後の食物を噛んだり(咀嚼)、飲み込んだり(嚥下)する働きの障害を最小限にするために前腕や腹部の皮膚、筋肉を用いた再建術を行います。頸部リンパ節転移に対しては頸部郭清術を施行します。機能の早期回復のために術後に咀嚼・嚥下のリハビリテーションを行います。必要に応じて術後放射線・化学療法を加えることもあります。

上咽頭がん

上咽頭とは咽頭の最上部、鼻腔の後方で、ここにできるがんが上咽頭がんです。好発年齢は40~60歳ですが30歳以下の若年層にもみられます。発がんにはEB(エプスタイン・バー)ウイルスの感染が関与しています。日本や欧米では比較的少ないのに対し、中国東南部が多発地域として知られています。組織型は未分化がんまたは低分化扁平上皮がんが多く、早期にリンパ節および遠隔転移を起こしやすいのも特徴です。 上咽頭は解剖学的に手術が困難な部位で、他のがんに比べて放射線や化学療法が効きやすいことから、病期に関わらず基本的に放射線治療が行われ、進行がんには化学療法を併用します。放射線治療後に残存した頸部リンパ節転移に対しては手術として頸部郭清術も行われます。潜在的な遠隔転移に対してはさらに化学療法が追加されます。

中咽頭がん

「中咽頭がん」をご参照ください。

下咽頭がん

「下咽頭がん」をご参照ください。

喉頭がん

喉頭がんは、声帯に生じる声門がん(60%以上)、声帯よりも上に生じる声門上がん(30~35%)、声帯の下に生じる声門下がん(5%以下)に分類されます。声帯がんは過度の喫煙が、声門上がんはそれに加えて飲酒が原因と考えられています。声門がんは初期より嗄声(させい、かすれ声のこと)が出現するため早期発見が多いのに対し、声門上がんや声門下がんは自覚症状が少なく、進行してから発見される傾向があります。

治療はがんを治すことと同時に音声機能、つまり声を保存することも考えて選択します。早期では放射線療法または経口的レーザー手術など声帯を残す治療を行います。声門上がんに対しては上述の経口的切除術を選択することも可能です。進行がんでは根治手術もしくは化学放射線療法が選択されます。化学放射線療法は声帯を残すことを優先した治療法です。根治手術には喉頭部分切除術と喉頭全摘術があり、頸部リンパ節転移に対しては頸部郭清術も行います。喉頭部分切除術には喉頭垂直半切術、声門上水平半切術、喉頭亜全摘術などがあり、音声機能や鼻で呼吸する機能の温存が可能ですが、術後の誤嚥克服のためのリハビリテーションが必要です。喉頭全摘術は最も根治性の高い術式で、術後の誤嚥の心配もありません。音声機能が犠牲になりますが、術後にエレクトロラリンクス(電気喉頭)、食道発声、気管食道シャントチューブなどによる代用音声獲得が可能です。これらの術後に必要に応じて放射線・化学療法を加えることもあります。

甲状腺がん

甲状腺は甲状腺ホルモンを産生する内分泌器官で、甲状腺がんは乳頭(にゅうとう)がん、濾胞(ろほう)がん、低分化がん、髄様(ずいよう)がん、未分化がんの5種類に分類されています。最も頻度が高いのが乳頭がんで80~90%を占め、次いで濾胞がんが10%前後を占めます。いずれも40~60歳の女性に好発し、成長が緩やかでおとなしい性質のものが多く、予後(病気の見通し)は10年生存率でも90%以上と良好です。ただし乳頭がんでも10%弱は局所浸潤や遠隔転移を来すことが知られています。

低分化がんは前2者に比べ進行が早く、悪性度も少し高い(未分化がんよりは低い)と位置づけられています。髄様がんはカルシトニンというカルシウム代謝に関わるホルモンを分泌する甲状腺傍濾胞細胞(C細胞)から生じるがんです。約半数が遺伝性で、同時に他の内分泌腫瘍(褐色細胞腫や副甲状腺過形成など)を合併することがあります。血中のカルシトニンやCEAが腫瘍マーカーとして役立ちます。未分化がんは極めて悪性度が高いがんで、転移を含めて著しく進行が早く、治療は姑息的に終わることが大半で、治療成績は1年生存率でも0~数%と極めて不良です。

治療は未分化がんを除いて手術が基本で、最も確実な方法です。進行度に応じて葉峡部切除か甲状腺全摘を選択します。頸部リンパ節転移に対しては頸部郭清術を行います。遠隔転移を来した分化がんでは甲状腺全摘後にアイソトープ治療(放射線ヨード内服)を行います。2014年より分子標的薬であるソラフェニブ(sorafenib)、レンバチニブ(lenvatinib)が治療抵抗性(ヨード治療が効きにくい)の甲状腺がんに使用可能となり、当院でも対象となる症例にこれらの薬を用いた治療を行っています。

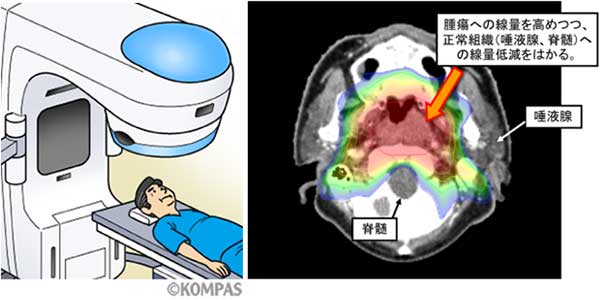

放射線療法

早期の喉頭がんや中咽頭・下咽頭がんに対する放射線治療は、手術と同等の効果があり、声を出す機能を温存することができます。上咽頭がんは、解剖学的に手術が難しく、放射線治療が第一に行われ、必要に応じて化学療法を併用します。また、進行した頭頸部がんで、手術ができない場合にも放射線治療を行います。同時に化学療法と組み合わせることもあります。がんの種類や広がりによって異なりますが、治療期間は6~7週間程度です。

化学療法

化学療法は放射線療法と組み合わせて行う場合(前述)と、がんの縮小効果を目的として行う場合があります。がんの縮小効果を目的として行う場合、手術や放射線療法の前に行う場合と、治療後のがんの再発や転移に対して、根治治療が困難な場合に行われます。化学療法には、従来用いられてきたような直接がん細胞を攻撃する細胞障害性の抗がん剤と、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった新しい薬があります。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わる特定の分子に狙いを定めて攻撃することでがんを縮小させたり増殖を抑えたりします。免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞を異物と認識して攻撃するための免疫反応を活性化することで、がんに対して効果を発揮します。がんの性質や患者さんの状態を踏まえたうえで、最適な治療をお示しし相談させていただきます。

がんの再発や転移に対する治療

初回治療の後、多くの場合少なくとも5年間は再発や転移がないか経過観察する必要があります。がんの再発や転移が判明した場合、根治治療が可能であれば速やかに治療を行います。根治治療が困難な場合、化学療法を検討します。必要に応じて緩和治療(苦痛となっている症状の改善を目的とした治療)を併せて行います。また、近年遺伝子パネル検査が保険適応になりました。有効な治療方法がない場合、患者さんに生じたがんの遺伝子異常について調べることで他に有効な治療薬がないか調べることができます。