検査を知る

口腔腫瘍検査

概要

- CT

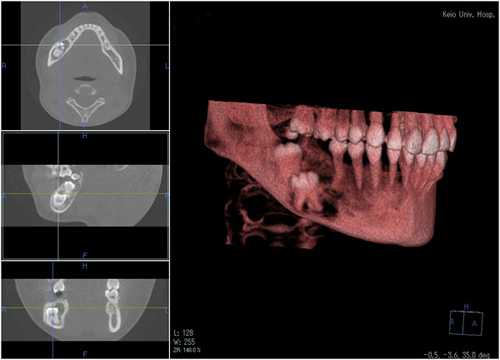

X線を用いて、主に腫瘍の骨浸潤や頸部リンパ節・胸部転移の有無を精査します。良性腫瘍の骨内での拡がりのみを精査する際は、被爆が少なく三次元的観察が可能なcone-beam CTが有用です(図1)。治療前のみでなく治療後にも定期的な検査が必要です。

図1.cone-beam CT

画像を自由に動かすことにより、病変の三次元的観察が可能 - MRI

主に腫瘍の範囲や性状を精査します。造影剤を併用することによって腫瘍の種類が類推できることもあります。磁力を利用するため被爆がありません。 - 超音波検査(エコー)

主に頸部リンパ節の評価を行います。人体への影響がほとんどないため、術後の定期検査には欠かせない検査です。 - 生検

病変の一部を採取し、顕微鏡で観察して診断する検査です。一般に画像検査や問診のみで診断が確定することは少なく、生検の結果によって悪性かどうかが確定されます。採取は局所麻酔で行い、術後軽度の痛みがありますが痛み止めの薬で十分な効果が得られます。 - PET-CT

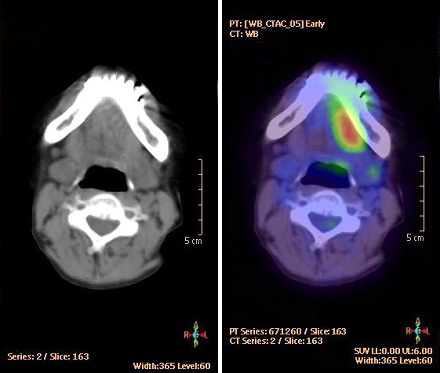

がん細胞は正常な細胞の3~8倍ものブドウ糖を取り込む性質があります。PETでは、ブドウ糖によく似たFDGを注射し、がんの有無やおおよその位置、大きさを特定します。一度に全身を検査することができますので、複数のがんや転移を見つけるのに役立ちます。さらに、CTを同時に撮影して画像を合成することで正確な腫瘍の位置が確認でき、より見やすく精度の高い検査が行えます(図2)。

図2.PET-CT

左:CTのみ

右:PET画像をCT画像に重ね合わせることにより病変を同定 - 上部消化管内視鏡検査

口腔がんでは重複がんの頻度が高いため、食道や胃の精査を行います。

検査を受ける前に

- CT

- ヨードアレルギーのある方は造影剤が使用できないため注意が必要です。

- 磁力を利用して撮影するので、心臓ペースメーカーや脳動脈瘤クリップなど、体内に金属の埋め込まれた方は撮影ができません。

- MRI

- 磁力を利用して撮影するので、心臓ペースメーカーや脳動脈瘤クリップなど、体内に金属の埋め込まれた方は撮影ができません。

- 妊娠している方、または妊娠の可能性のある方、閉所恐怖症の方は事前にご相談ください。

- 超音波検査

首まわりの開いた服を着用して下さい。 - 生検

糖尿病や高血圧など内科的疾患のある方は、生検前に主治医へ照会することがあります。また、抗凝固薬(ワーファリン)を服用されている方は3~7日程度の休薬が必要となることがあります。 - PET-CT

CTの注意点以外に、 - 前日及び当日の運動は避けてください。

- 検査予約時間の6時間前から絶食となります。

- 血糖値200mg/dlの場合、検査を中止する場合があります。

- 検査当日の糖尿病薬及びインスリン投与は検査終了後にお願いします。

- 上部消化管内視鏡検査

検査前日の21時以降は絶食となります。抗凝固薬(ワーファリン)や抗血小板薬を服用されている方は3~10日程度の休薬が必要となることがあります。

詳細については、各検査の注意事項をご覧ください。