自己多血小板血漿(Platelet-Rich Plasma:PRP)療法

関節、靱帯、筋肉、腱などに「炎症・損傷・変性」がある場合(例:変形性関節症、関節内軟骨損傷、半月板損傷、関節炎、関節内靭帯損傷など)、まずは安静、鎮痛剤・外用薬、ステロイド・局所麻酔注射、装具療法などが試されます。しかし、これらで十分な改善が得られない場合、従来は手術が主な選択肢でした。近年では、こうした整形外科領域の難治例に対して、Platelet-Rich Plasma療法(以下PRP)という治療法が、日本国内外で広まりつつあります。

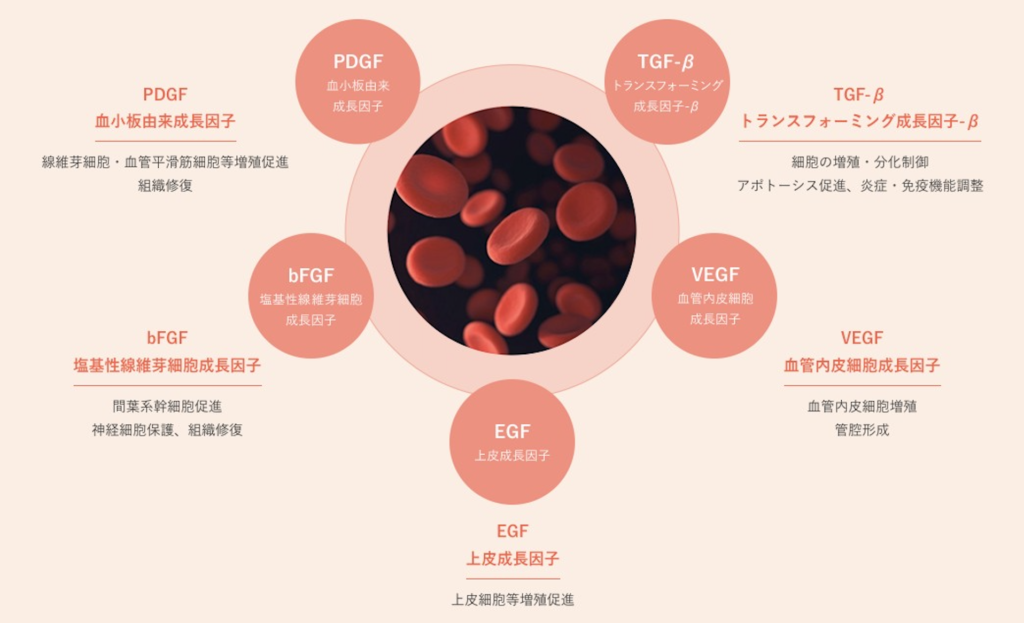

PRPとは、患者さん自身の血液を遠心分離で濃縮し、血小板を多く含む血液成分を取り出したものです。血小板には「炎症を抑える」「細胞の増殖を促す」タンパク質(サイトカイン)が多く含まれており、PRPを注射することで抗炎症効果・創傷治癒促進効果・それに伴う除痛効果を期待します。慶應義塾大学病院では、他施設にない新しい調整・保存技術を用いて、このPRP療法を提供しています。

慶應義塾大学病院の新しいPRP療法の特徴

一般に使われているPRPには、「白血球をほとんど含まないタイプ」と「白血球を含むタイプ」があります。これは、利用する精製技術・キット(PRPを精製するための既成の機器)により異なります。また患者さんごと・同一患者さんでも採血時のコンディションによって濃度や品質が変わります。

当院では、株式会社AdipoSeeds(慶應義塾大学発のベンチャー)と技術協力し、従来の遠心分離法とは異なる手法を採用しています。この方法で、血小板回収率(濃縮率)をはるかに高め、かつ血小板の働きを維持したままPRPを抽出可能としました。これにより、「従来のPRPにあった品質のばらつき」を最小限に抑え、「抗炎症効果および創傷治癒促進効果」を最大限に発揮できるようにしています。さらに、作製したPRPに含まれる血小板数や、活性化型TGF-β1(抗炎症効果)・PDGF-BB(創傷治癒促進効果)などのサイトカイン量を分析し、患者さんごとにお知らせしています。この世界初の特許技術を用い、治療実績を重ねることで、PRP療法の効能・適応・限界などについての医学的根拠も構築してまいります。

当院で用いるPRPは「白血球をほとんど含まないタイプ」です。PRP療法そのものの歴史は浅く、どちらのタイプ(白血球を含むか否か)が有効かは、まだ明らかになっていません。したがって、当院では十分効果が確認されている「白血球をほとんど含まないタイプ」を採用しています。

「メディカルフィットネス」外来

運動と健康維持・病気予防の重要性

「運動は万病の薬」といわれるほど、運動の健康効果には疑いの余地がありません。例えば、2017年の厚生労働省白書では、運動不足が死亡リスク因子として、喫煙・高血圧に次いで第3番目に挙げられています。成人の身体活動量は国際的にも低く、我が国でも「運動習慣のある人」は30%程度にとどまるという報告があります。こうした「身体活動量の低下」に対して運動介入することで、糖尿病、脂質異常症、高血圧、肥満、うつ状態などが軽減されるという報告があります。しかし、一般的には「どの程度運動すればいいのか」「どんな運動がいいのか」「私の病気でも運動していいのか」「医師に運動しなさいと言われたけど継続できない」というような悩みを多くの人が経験しています。さらに、加齢に伴い「膝・腰などを痛めてしまい、逆に運動が難しくなる」という整形外科的な問題も運動継続の障壁となります。

日本においては、運動を「実践させる」ことは、保険診療の範囲では一部の疾患を除き十分に認められておらず、特に病気をもつ方(がん、心不全、生活習慣病など)に対して適切な運動指導を受ける場が十分ではありません。民間ジムでは、病気をもつ方への対応が難しい場合もあります。また、運動で痛めた後の関節・筋肉・腱などの治療も、保険診療ではサービスが限定的であるため、運動と治療を橋渡しする新しい仕組みが求められています。

慶應義塾大学病院での取り組み

当院のメディカルフィットネス外来では、医師とトレーナーが密に連携し、医学・科学的に正しい運動療法を提供します。未病(病気が起こる前)だけでなく、後病(病気が起こった後)にも対応し、医療保険適用外の運動・食事サービスも提供します。高齢者から子どもまで、運動・食事・こころ・睡眠というヘルスケア4領域について、最新テクノロジーを活用し、より健康な状態を長く保つサービスを展開しています。

サービス対象と特徴

おすすめの方

- 持病があって一般のジム入会が難しい方

- 運動したいけれど何から始めていいかわからない方

対象となる方

- がん患者/回復期の方

- 生活習慣病の方

- 心疾患・腎疾患などをおもちの方

- 腰・ひざの痛みなどで日常生活に支障がある方

- 今は病気をもっていないが、元気な身体を長く維持したい方

当院での特徴

当院では「医療とヘルスケアの橋渡し」役として、根拠に基づく運動処方を行います。センターは大きく2つのセクションに分かれています。

ひとつは、定期的に受診いただき、アスレチックトレーナーによる丁寧で効果的なトレーニング・サポートを受けるサービスです。特に腰・ひざに痛みがあってご自宅で運動が十分にできない方、あるいは整形外科手術後の方におすすめです。

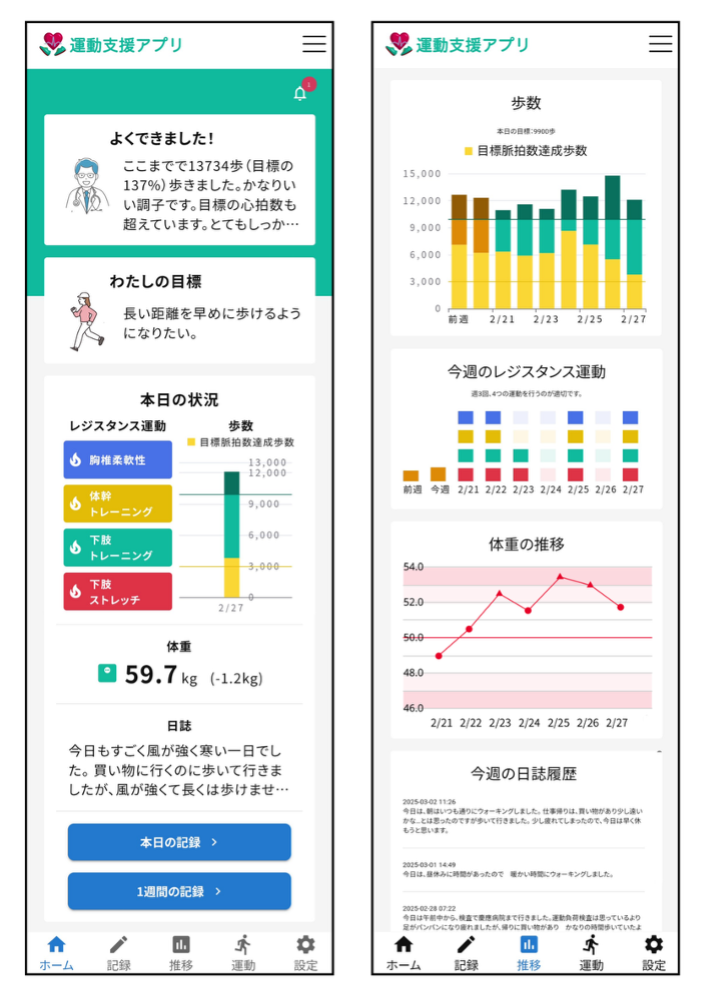

もうひとつは、アプリを用いた遠隔での運動支援サービスです。Fitbitという時計型ウェアラブル機器で脈拍・歩数を常時把握できるようにし、当院が開発支援したアプリ(すこナビ:慶應義塾大学スポーツ医学総合センターが慶應初スタートアップの株式会社グレースイメージングと共同して開発)を通じて毎日の運動を支援します。このアプリは、医師主導治験を実施した運動支援基盤に基づいており、心不全患者さんの心肺機能や運動能力(例:最高酸素摂取量、握力、膝伸展筋力)に有意な改善が認められています。定期的に医療者からフィードバックを受けながら、有酸素運動とレジスタンストレーニング(筋力トレーニング:注1)による継続支援が可能です。

運動指導の前提として、患者さんの運動レベルを正しく把握することが重要です。そのため、採血、骨密度検査などの一般検査に加え、心肺運動負荷検査(注2)も実施可能です。また、食事も健康維持に欠かせない要素ですが、毎日自分で栄養バランスを整えることは大きな労力が伴います。そこで本センターでは、食品メーカー(日清食品株式会社)と連携し、栄養バランスの定められた食品を日常生活に取り入れるサービスも構築しています。さらに、運動/スポーツに関連して疲労回復や自律神経バランス改善を目的に、高濃度水素ゼリーを扱う企業(株式会社新菱)や水素ガス発生装置を扱う企業(株式会社ドクターズ・マン)とも連携しています。

【用語解説】

(注1)レジスタンストレーニング

筋肉に負荷をかける反復運動、いわゆる筋力トレーニングのこと。

(注2)心肺運動負荷検査

自転車(バイク)を漕いで運動しながら、呼吸量を計測。運動に必要な心臓・肺・筋肉・自律神経など全身の機能を評価する検査で、特に心不全の重症度把握に有用。

さらに詳しく知りたい方へ

- 慶應義塾大学病院 スポーツ&メディカルフィットネスセンター

https://bldg3y.hosp.keio.ac.jp/sports

- 慶應義塾大学医学部・医学研究科 プレスリリース(2025/07/02)

https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2025/7/2/28-168050

UNIVASの概要

UNIVASは、文部科学省・スポーツ庁が2019年3月1日に設立した一般社団法人大学スポーツ協会の略称です。大学スポーツを通して学生の社会人としての資質・素養育成や能力開発と大学所在地域の活性化、大学・スポーツ価値の向上を目標に、大学、競技団体、そして理念を共有する企業と協調しています。2022年5月10日時点で加盟大学は220大学、加盟競技団体32団体であり、今後もさらなる参加拡大が見込まれています。

スポーツ医学総合センターの特長

アスリートをいかに良いコンディションで復帰させるか、また、スポーツ障害をいかに予防するか、ということはスポーツ医学の重要な命題です。

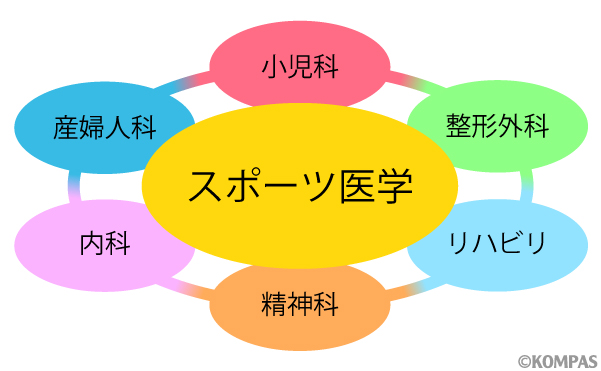

慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センターは、「スポーツ医学」が「スポーツ整形外科」とは異なる診療部門として独立し、スポーツ医学全般の診療・研究・教育体制をもっています。スポーツ医学は、スポーツ整形外科、スポーツ内科などを包含したより大きな存在であり、リハビリテーション科、精神・神経科、婦人科、小児科などとも密接な連携を有し、クラスター診療科として科の枠を超えて協働しています。このスタイルは他学にはないものであり、スポーツ・運動という視点で総合的に幅広く診療・研究・教育を行える部門であることを特長としています。

UNIVASとの共同研究について

我が国のスポーツシーンにおいて、大学スポーツは重要なコンテンツであり、東京六大学野球・東都大学野球などの大学野球、年末・年始の大学ラグビー選手権大会や箱根駅伝、アメリカンフットボールの甲子園ボウルなどなど、絶大な人気を誇るスポーツイベントが数多くあります。

スポーツ活動において外傷や障害の発生は不可避であり、しかもそれは時としてアスリートの選手生命にも影響する重大な問題となることもあります。現在、外傷・障害を負った学生アスリートの医療サポートは、各競技、所属チームあるいは個々のアスリートに任されており、傷害の種類・発生数・原因などの正確な情報を統括的に把握することは困難です。例えば、国内で昨年1年間に膝の靱帯損傷を受傷した学生アスリートの人数、その程度、スポーツ復帰可能であったかなどの情報はありませんでした。

一方、スポーツ大国の米国ではNCAA(全米大学体育協会)が学生スポーツ全般を統括しています。NCAAは、1900年代初めに重大事故や死亡事故が多発した米国大学アメリカンフットボールにおける安全への提言、ルール改正などをきっかけに発足した、全米の大学スポーツを総合的に統轄する組織です。NCAAの医療部門は、学生スポーツのみならずスポーツ医学全般の統計学的データ(年報)や新知見を絶えず発出し、スポーツの普及とスポーツ医学の進歩に大きく寄与しています。

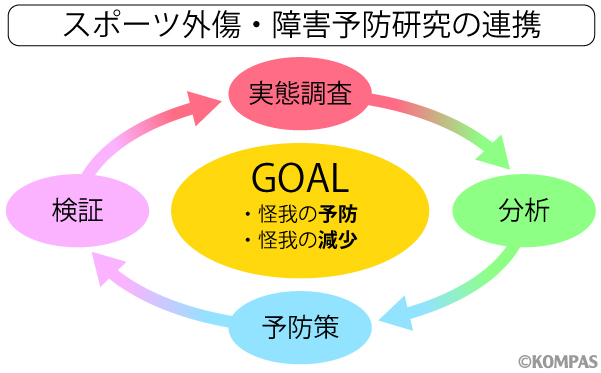

本学とUNIVASとの共同研究は、学生アスリート個々の外傷・障害という点と点を集約するプラットフォームを構築しビックデータを作成する「改革」から始まります。このビックデータ構築はこれまで国内にはなかったものです。ビックデータに加え、本学が提案する前向き研究により得られた研究結果を解析し、外傷・障害のガイドラインなどを含む科学的根拠に基づく新しい知見をUNIVAS・本学から発信しスポーツ現場に実装していきます。

また本共同研究では、学生アスリートが引退後のキャリアや人生に活かせるような情報を双方向性に発信します。例えば、しばしば女性アスリートを悩ます3徴(摂食障害の有無に関わらない利用可能エネルギー不足、機能性視床下部性無月経、骨粗鬆症)は、現役アスリート時代に正しい知識を身につけることにより、競技の引退後に問題となることが多い閉経後骨粗鬆症にも対応することができます。国内で年間15万人(2007年)が受傷する骨粗鬆症に起因する大腿骨近位部骨折(大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折)や65歳以上の約1割が罹患しているとされるフレイル・ロコモーティブシンドロームは高齢化社会の大きな問題点となっています。学生アスリートが運動に関する正しい運動知識を習得し、引退後も適度な運動を継続することが、これらの問題の解決策になります。学生アスリートにその後のキャリア、人生において有益な知識を身につけてもらうこと、つまり教育・シーディング(種まき)も本共同研究の重要な目的の一つです。

はじめに

スポーツ医学総合センター(旧称:スポーツクリニック)は、アスリート外来とメディカルフィットネス外来の2つの部門で構成されています。アスリート外来は、スポーツに起因する外傷・障害の治療とスポーツ早期・完全復帰を目指したサポートを、メディカルフィットネス外来は種々の疾病をもった患者さんの運動療法の充実に加え、未病(注)に対する適切な運動指導(運動処方)を行っています。診療には整形外科・内科をはじめ、多くの診療科が診療科の枠を超えて協働しています。

スポーツ選手、アスリートに対する治療・サポートと一般患者さんの運動療法は、大きく異なるように思われますが、個別にきめ細やかな食事・運動指導を必要とすること、さらに究極的には予防が重要であることなど多くの共通点があります。

(注)未病:健康と病気を「二分論」の概念で捉えるのではなく、心身の状態は健康と病気の間を連続的に変化するものとして捉え、この全ての変化の過程を表す概念(厚生労働省ホームページより)。

アスリート外来

アスリート外来では、スポーツに起因する外傷・障害の治療に特化した専門診療を行っています。その対象はトップアスリートのみならず、学生・学童、スポーツ愛好家まで、スポーツ・運動を行うすべての皆さんです。

スポーツ外傷・障害の治療では、可及的早期の競技復帰が望まれる、早期復帰のため手術適応を拡大することがある、逆に競技継続を優先して治療のタイミングを逸することがある、再発予防の注意喚起が重要である、など一般の外傷、疾患治療と異なる点があります。また、トップアスリートであるのか、スポーツ愛好家であるのか、いつまでに復帰をするのか、どのようなレベル(パフォーマンス)での復帰を目指すか、など個々の患者背景も異なり、それにより治療の方針も変わってきます。

当センターはプロ野球3球団とチームドクター契約を締結しているほか、ラグビー、サッカー、バスケットボールなど複数のプロ・アマスポーツチーム、また、慶應義塾大学体育会をはじめとする学生スポーツチームのチームドクターを受託し、多くのアスリートの活躍のお手伝いをしています。対象とするスポーツ外傷・障害も幅広く、上肢、下肢のあらゆる病態に対応しています。特に、投球動作による肘関節の障害である野球肘(肘離断性骨軟骨炎、肘内側側副靱帯損傷など)を負った選手は全国から数多く来院します。

アスリート外来を担当する医師は、アスリートに特異的な疾患の診断、治療、復帰過程について熟知し、様々な治療提案を行えるプロフェッショナルです。

メディカルフィットネス外来

身体の健康に対して運動が有益であることは広く認識されています。しかし、実際の医療現場では単に「運動してください」、「1日1万歩歩いてください」という曖昧な指示のみで、患者さんは実際にどうすれば良いか困ってしまうことが多いのが現状です。私たちスポーツ医学総合センターは、呼気ガス分析という特殊な装置を用いた運動検査を行うことで、どのくらいの強さの運動を行うべきかを評価し、実際にどのような種類の運動を、どのくらいの頻度で行うかなどを具体的に指導します。

また、2号館3階フィットネスエリアでは、医師およびアスレチックトレーナー(日本スポーツ協会認定アスレチックトレーナー)とともに、運動指導および運動処方を行っています。具体的には現在の健康状態および運動習慣を確認し、個々に望ましい運動を実際に行っていただく運動指導を提供しています(自由診療 30分セッション5000円)。

スポーツ医学総合センターメディカルフィットネス外来

おわりに

2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムである国立競技場は、慶應義塾大学病院と目と鼻の先にありますが、同競技場はオリンピック後も市民に開かれたスポーツクラスターの拠点として活用されていくことが期待されています。東京オリンピック・パラリンピックの際に、新たに設立されたスポーツ庁も、アスリートの育成はもちろん健康スポーツの充実のための取り組みが期待されています。

当センターも、スポーツ・運動の視点から、整形外科、内科といった既存の科の枠組みを超えて、競技スポーツ、生涯(レクリエーショナル)スポーツに多くの人がかかわるための全般的サポートを行うことで、スポーツの楽しさ、素晴らしさを実感していただき、結果としての、日常生活の充実、疾病の予防、健康寿命の延長を目指していきたいと考えています。