顔面部の痛みってどんなものがありますか?

顔面部の痛みの原因には様々なものがあります。われわれ痛みの専門医は、患者さんの訴える痛みの特徴を整理しながら診断しています(表1)。特に痛みの性質と長さは診断をする上で非常に重要です。

表1.痛みの構造化問診票

| 虫歯 歯髄炎(神経の感染) |

歯の根の先の炎症 親知らずの炎症 歯周炎 |

三叉神経痛 | 筋筋膜痛 筋肉が原因の頭痛 |

神経障害性疼痛 帯状疱疹後神経痛 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 痛みの場所 |

歯、顔面 |

歯、歯肉 |

どちらか片方の顔面 |

顔面など広範囲 |

歯肉や皮膚 |

| 痛みの種類 |

鋭どい痛み |

重い痛み |

雷が落ちるような痛み |

重い痛み |

日焼けした様なヒリヒリ |

| 痛みの強さ |

強 |

中~強 |

強~激痛 |

弱~中 |

中~強 |

| 痛みの持続時間 |

数分~1日中 |

咬んだ時 |

数秒~2分 |

数時間~ 1日中 |

持続的、 時々強い |

| 痛みの頻度 |

食事時 |

咬んだ時 |

数回~多数回/日 |

1日中 |

持続的、 時々強い |

| 痛みが悪化する出来事 |

冷たいものや |

熱いものを食べる |

食事、洗顔 |

同じ姿勢後 |

食事、洗顔 |

| 痛みが軽快する出来事 |

なし |

冷やす |

安静 |

頸・肩の運動 |

なし |

| その他 |

痛みが強い時はどの歯が |

歯を叩くと痛い |

一度痛いとしばらく痛く |

痛み止めが効かない |

症状は神経支配に一致 |

短くて鋭い痛みは「三叉神経痛」か「虫歯・歯髄炎などの歯の痛み」が多いです。前者は2分程度の強い痛みの後、一定期間痛みが全くなくなる「不応期」があるというのが最大の特徴です。

長くて重い痛みは、「炎症性疾患」か筋肉のコリである「筋筋膜痛」が多いです。筋筋膜痛は関連痛や異所性疼痛と呼ばれる、本当に原因があるところと別の場所に痛みを引き起こすことが非常に多く、大変厄介です。しかも慢性疼痛の60%以上と頻度が高いのですが、筋触診をしないと診断できないことから見過ごされることも多いです。各科の専門的な検査でも痛みの原因が分からないとき、痛みに苦しんでいる期間が長いときには筋筋膜痛の可能性が非常に高いと言えます。

「アロディニア」と呼ばれる日焼けした背中を触られる様なヒリヒリした痛みは「神経障害性疼痛」の特徴です。帯状疱疹後神経痛はこれに含まれます。痛みの程度に波がなく、範囲や境界が明確で、またその名の通り神経障害の原因となる、帯状疱疹などのウィルス感染、手術、外傷などのきっかけがあるかがポイントとなります。これらが曖昧なときには、神経障害性疼痛ではなく、筋筋膜痛によって引き起こされた中枢感作(脳の興奮)を疑います。

絶対に知っておいた方が良い筋筋膜痛

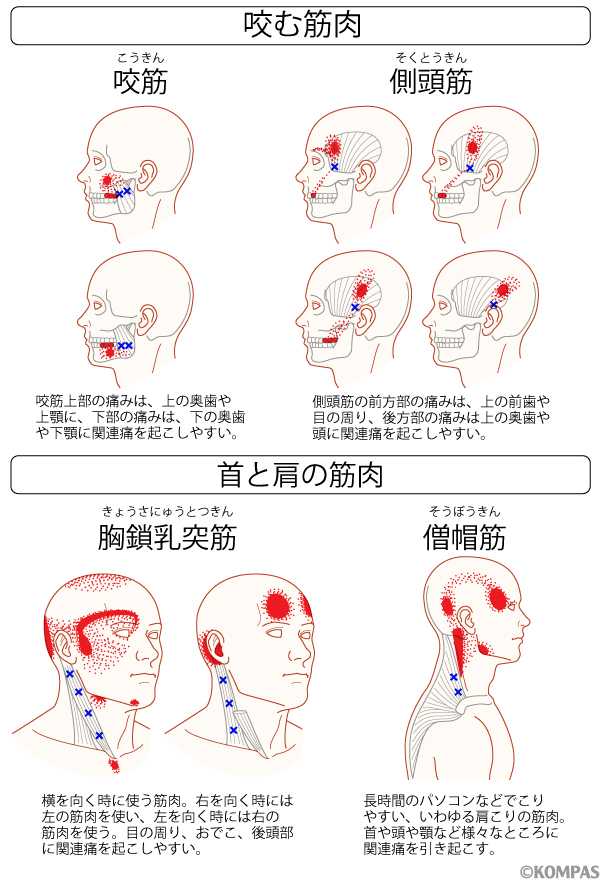

筋筋膜痛は簡単に言うと筋のコリで、実際に筋肉を触ることで診断します。顔面部に痛みをもたらしやすいのは、噛む筋肉である側頭筋と咬筋、頸の筋肉である胸鎖乳突筋、頭板状筋、肩コリで有名な僧帽筋などが挙げられ、夜の歯ぎしりや噛みしめ、家事やパソコンなどによる長時間の同じ姿勢が原因となります(図1)。

図1

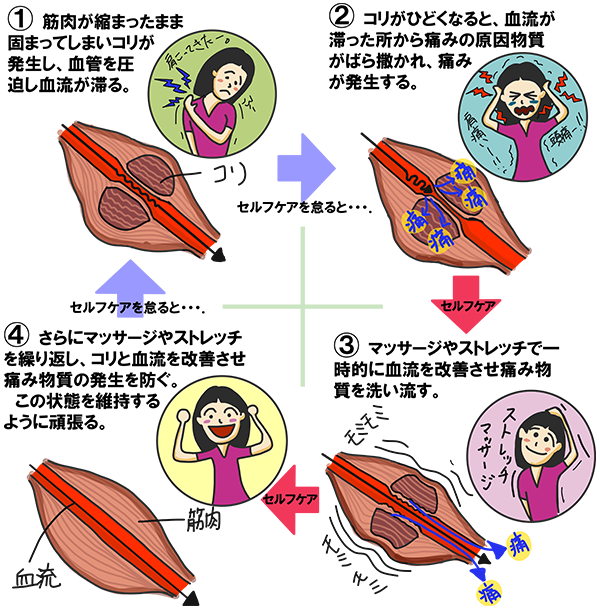

同じ姿勢でいることで筋肉が長時間収縮したままになるとコリができてしまい、その結果血流が悪くなって痛み物質が蓄積してしまう、というのが大まかなメカニズムです。治療法は固まった筋肉をほぐし、これらの痛み物質を洗い流すことであり、マッサージやストレッチ、運動や温めたりすることが有効です(図2)。また一般的な痛み止めの薬は「痛み物質を作るのを止める」ことが仕事ですので、痛み物質が既に作られ蓄積した筋筋膜痛の痛みには手遅れで、鎮痛剤が効かないことも特徴の一つです。

図2

なぜ筋筋膜痛は慢性痛の原因として一番多い?

筋筋膜痛が慢性疼痛の原因である割合が多い理由に、原因となる悪習癖を持っている人が多いのはもちろんですが、1)採血やレントゲンでは発見できず、筋肉を触らないと分からない、2)本来と違う部位に痛みが自覚される「関連痛(異所性疼痛)」を引き起こしやすい、という2つの特徴によって長い間見過ごされてしまうことが挙げられます。

関連痛(異所性疼痛)とは?

本来「痛み」というのは異常を知らせる警報なので、基本的に怪我や病気がある場所に痛みは自覚されなくてはいけません。しかし、「関連痛(異所性疼痛)」があると、患者さん本人が信じて疑わない痛みの場所に、どんなに探索しても痛みの原因が見つからないので、治療もできず精神的にも参ってしまい、難治性の慢性疼痛の原因となりやすいことが知られています(図3)。難治性まで行かなくても、日ごろ感じる歯の痛み、舌の痛み、歯の知覚過敏、頭痛などの原因が筋筋膜痛であることは珍しいことではありません。

痛みの物語(正常編)

①ここは「脳王国

」の「顎筋村

」です。何やら村人が川のほとりで叫んでいます。「大変だ!!橋が壊れてしまった!!国王にこのことを伝えなくては!!」村人はすぐに脳王様

に報告書を送りました。

②村人から報告を受けた脳王様は言いました。「橋が壊れて大変なのか。すぐに橋を直さなくては!場所は顎筋村じゃな。」脳王様は顎筋村の橋を直すよう家来に命じました。

③村人からの報告書を脳王様がしっかりと受理してくれたのですぐには元通り。顎筋村の村人たちは大変喜びましたとさ。めでたしめでたし。

このお話に関連痛と同じメカニズムを取り入れるとこうなります。

痛みの物語(関連痛編)

①ここは「脳王国」の「顎筋村」です。何やら村人が川のほとりで叫んでいます。「大変だ!!橋が壊れてしまった!! 国王にこのことを伝えなくては!!」村人はすぐに脳王様に報告書を送りました。

②村人からの報告書をみた脳王様は言いました。「橋が壊れて大変なのか。 すぐに橋を直さなくては。 えっと・・・、場所はどこじゃったかの。あっちの方から報告が来たから・・・歯牙村

かな?うむ!きっと歯牙村じゃ!間違いない!」と歯牙村の橋を直す指令を家来に出しました。

③家来たちが歯牙村に到着しました。「壊れた橋を直しに来ました。橋はどこですか?」しかし、村人は不思議そうな顔をしています。「何のことですか?この村には川も橋もありませんよ」「そんなはずは無い!脳王様から歯牙村の橋を直すように言われてここに来た。脳王様が間違える わけない。さぁ、壊れた橋を探すんだ!」結局、どんなに探しても壊れた橋は見つかりませんでした。

④一方、顎筋村では何ヶ月待っても橋は直らず、村人は途方に暮れ、寝込んでしまいましたとさ。おしまい。

どこの筋肉が、どこの場所に関連痛を引き起こしやすいか、というのはある程度の傾向があります(図4)。

図4(×は刺激部位、●は関連痛発生部位)

筋筋膜痛に対する最適な治療法は?

簡単に言えば、前述したように「筋筋膜痛発症のメカニズム」と反対のことをやれば良いのです。まずは筋肉のコリをマッサージしたり、ストレッチをしたりして血流を改善させます。血流を改善させると、溜まっていた痛み物質が洗い流され、筋肉の痛みは軽減します。ですがこれは一時的な改善にすぎません。このままマッサージとストレッチを継続して、通常でも血流が確保されるよう、筋肉のコリを無くす必要があります。筋肉のコリが消失すると本来の血流が戻り、筋肉は良い状態へと回復します。適度な運動や患部を温めることも血流が良くなるので効果があります。

マッサージに行くことももちろん良いのですが、結局筋肉のコリの原因は自身の癖ですから、毎日やらないと追いつかないことが多いです。痛みを借金とすると、利息が噛みしめや姿勢などの悪習癖、返済はセルフケアですから、せっせとセルフケアを行うべきです。

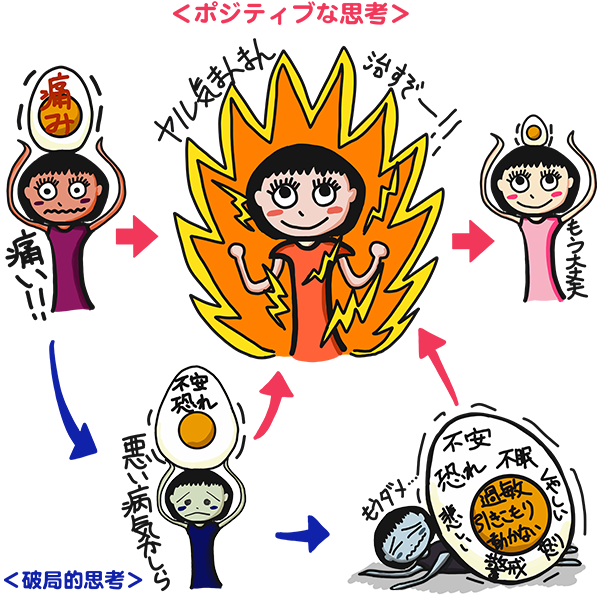

また、このセルフケアは心理的な部分でも長引く慢性痛などの厄介な痛みにとても有効です。「先生に治してもらおう!」と思っている人は、痛みに対して受動的になってしまい、恐怖や不安などが増してしまうのですが、セルフケアによって自分で治そうとしている人は、痛みに立ち向かい、自身で痛みをコントロールするという能動的な感覚となります。『治すためにセルフケアを頑張ろう』→『頑張ったら良くなってきたから、このまま続けよう』→『自分でコントロールできるのだからこの痛みは怖くない!』というポジティブな思考が芽生えると治療の好循環へと徐々に移行していき、痛みの悪循環から脱却することができるのです(図5)。厄介な痛みの治療に対して、自分の意思で行うことはとても重要ですので、これらの様々な理由から、「セルフケアは最も有効な治療法である!」と言えるのです。

図5

まとめ

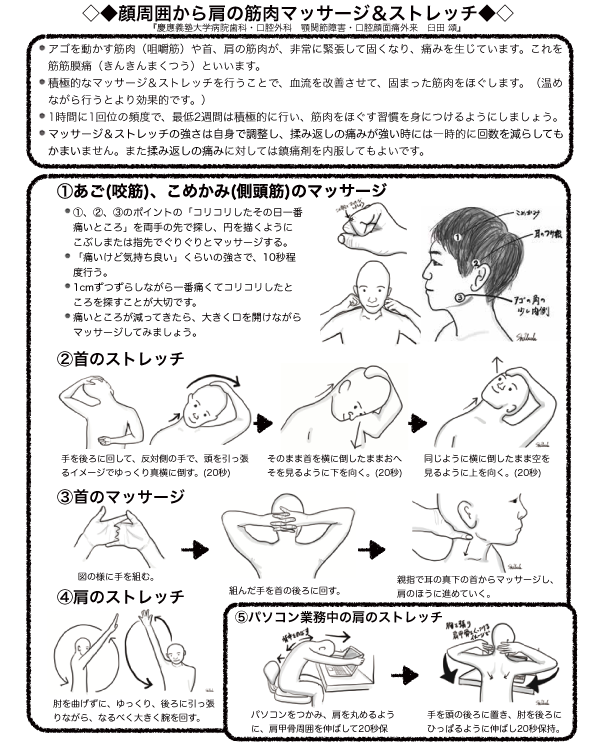

顔面部の痛みの原因には様々な病気があります。今回は触れませんでしたが、脳の病気が隠れていることもあるので、闇雲なセルフ診断は危険です。痛みが長引くときには必ず病院を受診しましょう。ただし、どんな検査をしても異常がみつからないときには筋筋膜痛を疑い、とりあえずこっている筋肉をほぐすことをお勧めします。その結果、困っている痛みが改善するかもしれませんし、そうでなくてもとりあえずコリが取れるので損はありません。また、常にセルフケアを行い、筋肉のコリをほぐしておけば筋筋膜痛が除外されるので、適切な診断と治療が受けやすいという利点があります。予防の意味でも適度な運動やセルフケアの習慣化が大切です。まずは慶應義塾大学病院歯科・口腔外科で配布しているセルフケア指導用紙(図6)をみながら実践してみてください。あなたの抱えている痛みの悩みがグッと楽になるかもしれません。

図6.慶應義塾大学病院 歯科・口腔外科で配布しているセルフケア指導用紙

さらに詳しく知りたい方へ

- 厄介な痛み:口腔顔面痛 ②「咀嚼筋による口腔顔面部の痛み」

(一般財団法人 日本いたみ財団 web市民公開講座)

(一般財団法人 日本いたみ財団 web市民公開講座)

筋筋膜痛について勉強したい方は、こちらの動画もご覧ください。セルフケアの動画説明もあります。

概要

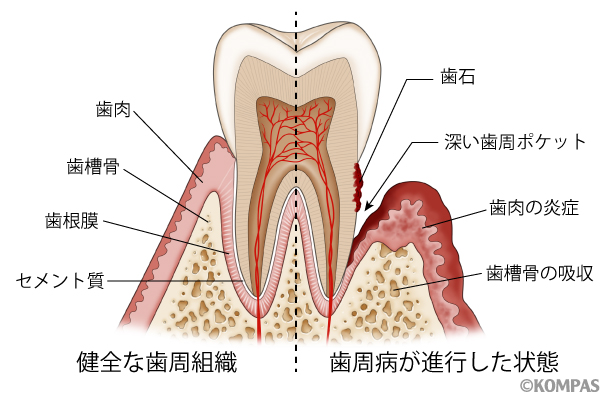

歯科の2大疾患の1つである歯周病は、その発症と進行によって歯の喪失が生じると、口腔機能障害を引き起こし、歯や口腔の健康に悪影響を及ぼします。歯周病は生活習慣病として位置づけられ、糖尿病などの全身性疾患とも関連しており、全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。また我が国の歯周病の有病率は他の疾患と比較して高く、特に中高年以降、急速に歯を失う傾向があります。

歯周病は、歯周病原細菌によって引き起こされる感染性炎症性疾患であり、歯周組織(歯肉・セメント質・歯根膜・歯槽骨)を破壊する疾患です。歯周病が進行する速度は、比較的緩慢で、ほとんどのケースにおいて数年単位で進行します。そのため自覚症状に乏しく、患者さん自身が歯の動揺や歯肉からの出血を自覚したときには、歯槽骨の吸収などの歯周組織の破壊が重度に進行している場合があります。このことから、歯周病の治療および予防への取り組みは極めて重要な課題となっています。

歯周病の治療

歯周病の治療は大きく分けて歯周基本治療と歯周外科手術の2つがあります。歯周基本治療は全ての歯周病患者さんに対して行われる治療であり、歯周病の原因であるプラークや歯石(これらを総称してバイオフィルムともいいます)を除去し、また患者さん自身が徹底したプラークコントロールを行うことで歯周病の症状を改善させるために行います。歯周病の症状が比較的軽度の場合は、歯周基本治療で症状は改善し、病態の進行は停止します。しかし、歯周病の症状が中等度から重度になると、歯周基本治療では改善しない深い歯周ポケットや複雑な歯槽骨の欠損が残存する可能性が高く、その際に歯周外科手術が適応になることがあります。

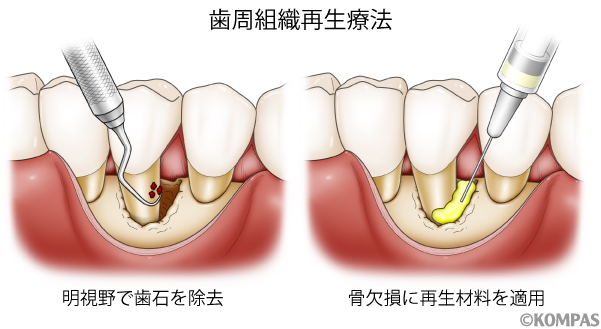

歯周外科手術は、歯肉を切開して剥離することで、歯や歯槽骨が明確にみえる状態にし、歯周基本治療では除去しきれない部分のバイオフィルムの除去を行う方法です。この際に、歯槽骨の欠損の形態に応じて、歯周組織再生材料を併用・応用することで、歯周組織(歯肉・セメント質・歯根膜・歯槽骨)を再生させる方法が歯周組織再生療法です。

歯周組織再生療法

歯周組織再生療法は、歯周病により失われた歯周組織(歯肉・セメント質・歯根膜・歯槽骨)を再生させる目的で行われます。手術を成功させるために重要なことは、術前に正確な診査を行い、歯周基本治療によって症状が安定しなかった病変が再生療法の適応症であるかどうかを見極めることです。そのため、従来のデンタルエックス線写真に加えて、三次元的に骨欠損形態を把握するために、歯科用コーンビームCTを撮影する場合があります。また、口腔衛生状態が不良である場合や喫煙は、歯周組織の創傷治癒を遅延させ、その結果手術の成功率を低下させてしまうため、手術前と手術後の徹底したプラークコントロールや禁煙が強く推奨されます。

手術は歯肉を切開し、明視下でプラークや歯石、炎症性の組織を除去します。その後、骨欠損に種々の歯周組織再生材料を適用し、縫合します。手術時間は約1時間30分-2時間です。通常、手術日の約2週間後に抜糸をします。

術後は患部の確認やケアを月1-2回の頻度で定期的に行い、手術後6か月ほど経過を観察したあとに歯周組織の再検査および再評価を行います。歯周組織再生療法は、技術や材料の進歩により、高い成功率が得られるようになりましたが、もし病変が残存した場合は、追加的な治療が必要になることがあります。

歯周組織再生療法に用いられる歯周組織再生材料

- エムドゲイン®

歯の発生の際に重要な役割を果たすタンパク質として、エナメルマトリックスタンパク質があります。このタンパク質は歯周組織再生に役立つと考えられており、エムドゲインはこのエナメルマトリックスタンパク質を含んだ歯周組織再生材料です。 - バイオオス®

骨移植材料で、歯周病による骨欠損部位に応用することで、骨再生の促進が期待されます。 - バイオガイド®

吸収性のコラーゲン膜で、骨移植材と共に歯槽骨欠損部分に応用することで、骨再生の促進が期待されます。 - リグロス®

塩基性線維芽細胞増殖因子と呼ばれる成長因子で、人工的に精製されたタンパク質です。この成長因子の作用により歯周組織の細胞を増殖させることで、失われた歯槽骨や歯根膜の再生が期待されます。 - サイトランス グラニュール®

炭酸アパタイトを主成分とする骨移植材料で、歯周病による骨欠損部位に応用することで、骨再生の促進が期待されます。 - サイトランス エラシールド®

化学的に合成された重合体を原材料とした吸収性膜で、骨移植材と共に歯槽骨欠損部分に応用することで、骨再生の促進が期待されます。

慶應義塾大学病院での治療の特徴

- 歯周病専門医・指導医が在籍しており、適切な診査診断のもと、患者さんの「歯の保存」と「咀嚼機能の改善」、そして口腔の健康改善から全身の健康状態の向上を目的に、積極的に歯周病治療に取り組んでいます。

- 全身疾患を有する患者さんに対しても、他科と連携を行い、安全に治療を行っています。

関連リンク

歯科・口腔外科診療スタッフ

はじめに

歯科で注目を集めている「口腔インプラント治療」、すなわち、失った歯を「人工歯根」で解決していく治療について、興味はあるけれど心配な方もいらっしゃると思います。来院された患者さんに伺ってみると、「やはり手術なので怖い」、「どれだけお金がかかるかわからない」、「治療期間はどのくらいなのか」、「ブリッジや入れ歯と比べて耐久性や使い心地は違うのか」といったご意見が多くあります。私どもの施設は、歯科の中でも口腔外科の専門性が高いため、インプラント治療のうち、手術の部分を歯科医院からの紹介で行うことが多く、ここでは皆様が安全なインプラント手術をお受けになるになるための知識について述べたいと思います。

術後合併症を知って手術に臨むこと

今まで何らかの手術経験のある方は、術後合併症の可能性について手術前に医師からの説明を受け、同意の上で手術をお受けになったと思います。同じように、口腔インプラント手術も手術である以上、術後合併症を来す可能性があります。もちろん、その確率は極めて低いのですが、合併症を生じた患者さんにとっては、それは苦痛以外の何ものでもありません。ですから、よく噛めるようになる治療をお受けになる前に、起こりうる合併症についても十分に理解し、また、そのようになった場合、どのような対処法があるのか、また、どのような経過を辿るのかといったことを事前に知っておかねばなりません。

起こりうる合併症と対策

インプラント手術では、あごの骨にインプラントを埋め込む前のステップとして、骨の中にドリルで穴を開ける必要があります。学会主導の調査によると、インプラント手術関連の重篤な医療トラブルで最も多いのは、下あご内に走っている神経をドリルで損傷したことによる痺れの発現で、インプラント手術ならではの特徴的な合併症ともいえます。次いで多いのが、上あごにある空洞(上顎洞:じょうがくどう)へのインプラント体の迷入、上顎洞の炎症が挙げられ、このほか、インプラント周囲炎、異常出血、ドリルの骨外穿孔等が起こりえます。これらの合併症を防ぐには、まずは術前の十分な診断が大切で、特にドリルを行う骨を3次元的に評価できるCTの有用性が極めて高いといわれています。最近は、着替えをせずに座って撮影でき、解像度も高く、従来のCTよりも低被曝のコーンビームCTも開発され、非常に便利になってきています(図1)。コーンビームCTを用いると、インプラントを埋め込む骨の量や形態が、付属のソフトウェアで細かく把握でき、神経損傷やドリルの骨外穿孔の防止に大いに役立ちます(図2)。なお、これらのテクノロジーを駆使してインプラント手術を行っても、長期の術後違和感がある方がいらっしゃいます。短期的な違和感は術後の痛みや腫れが原因であるため、間もなく治癒しますが、中には原因不明で治療も奏功しにくい慢性的な異常を感じ続ける方もいらっしゃいます。

図1. コーンビームCT装置。着替えは必要なく、椅子に座ったまま撮影を行います。

図2. コーンビームCT付属のソフトウェアを用いた術前分析の様子。画像上で仮想的にインプラントを埋め込み、骨内にある神経管との距離を計測します。

全身疾患、喫煙の影響

全身疾患、特にコントロール不良の糖尿病やステロイド投与中の方、喫煙されている方は、手術時だけでなく、その後もインプラント周囲の炎症、感染といった合併症を起こしやすくなります。炎症や感染がひどくなるとインプラントが脱落する可能性もあります。

口腔機能ケアの重要性

自分の歯でいつまでも食べられるように、また最近では、脳血管障害やがん治療に必要な支持療法(サポーティブケア)として、歯科医師や歯科衛生士、看護師による専門的な口腔機能ケアが注目を集めています。インプラント治療においても口腔機能ケアはたいへん重要です。術前には口全体の口腔衛生指導やクリーニングなどの処置を受け、術後も歯科医院での定期的なチェックや専門的クリーニングを受ける必要があります。虫歯や歯周病の対策として、日本は長い間、悪くなったら歯科医院にかかるという発想が蔓延していましたが、最近は、定期的にかかりつけ歯科医院で予防的にチェックやクリーニングを受ける発想に転換してきました。インプラントも同様で、手術前後だけでなく、インプラントで噛めるようになった後も、周囲炎を予防してインプラントを長持ちさせるために口腔機能ケアは必須のものとなっています。

まとめ

インプラント治療は正しく行えば決して怖いものではなく、咀嚼能力の向上や口腔全体の環境を整える手段として、包括的歯科医療の大切な一役を担っています。上記のような説明も担当医師から十分に聞いて、納得された上で治療を受けられることをおすすめします。

当院でのインプラント治療への取り組み

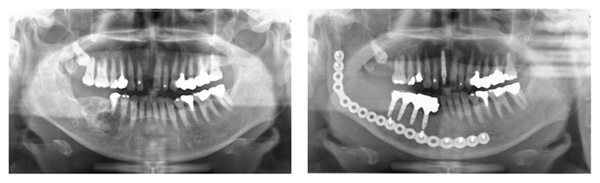

当院でのインプラント治療につきましては、歯科インプラントにも記載されていますのでご参照ください。がんなどの口腔腫瘍、顎顔面外傷、顎骨骨髄炎、外胚葉異形成症等の先天性疾患のため、広範囲にあごや歯を失ってお悩みの方は、保険適用でインプラント治療が行える場合があります。特に、口腔腫瘍術後や外傷後のあごと歯の欠損に対しての、骨再建を併用したインプラント治療については、当院口腔外科が最も力を注いでいる分野であり、口腔腫瘍もご参照ください(図3)。

図3. 左側の下あごに生じた顎骨腫瘍(左の写真)、腫瘍切除、金属プレートを併用した骨再建を経たインプラント治療による咬合再建(右の写真)。