好酸球性消化管疾患とは?

白血球の一種である好酸球は、花粉症などのアレルギー性疾患において重要な働きをしていることが知られています。好酸球性消化管疾患(eosinophilic gastrointestinal disorders:EGIDs)は、食道・胃・十二指腸・小腸・大腸から構成される消化管のいずれかもしくは複数の部位に好酸球が入り込み、炎症を引き起こすことにより、飲み込みづらさ(嚥下困難)、胸焼け、胸痛、腹痛、下痢といった様々な消化器症状を引き起こす慢性炎症性疾患です。近年、従来の検査では原因が分からず、これらの症状が長期間続く患者さんの中に、好酸球性消化管疾患が原因になっている患者さんがいらっしゃることが明らかになってきました。

好酸球性消化管疾患は、好酸球が蓄積する消化管が食道である好酸球性食道炎(Eosinophilic esophagitis:EoE)と、胃・十二指腸・小腸・大腸のいずれかもしくは複数の部位である好酸球性胃腸炎(Eosinophilic gastroenteritis:EGE)に大別されます。

好酸球性食道炎の診断と治療

好酸球性食道炎では、好酸球が食道に集まり慢性的な炎症が引き起こされ、その結果として嚥下困難感や、胸焼け、胸痛などの自覚症状が生じます。病気の認知が高まるにつれて、近年患者数は増加しています。30代、40代の男性に発症することが多い病気です(参考文献1)。病気が進行すると、食事が詰まる感じが生じたり、実際に食道が狭くなる(狭窄)ことがあります。

診断の手順はまず、飲み込みづらさ(嚥下困難感)や食事が詰まる感じ、胸焼けを慢性的に自覚される患者さんに上部消化管内視鏡検査(いわゆる胃カメラ)を行います。検査の最中に食道の組織を採取し、その後に顕微鏡で観察する生検検査により、食道に好酸球が集まっている(好酸球浸潤がある)かどうかを確認します。厚生労働省の診断基準では上記の症状の存在に加えて、15/HPF(注1)以上の好酸球浸潤を(理想的には複数箇所で)認め、ほかの好酸球浸潤をきたす炎症性疾患が除外できた場合に、好酸球性食道炎と診断されます。日本では、健康診断や人間ドックなどで上部消化管内視鏡検査を受けた際に偶発的に発見される例が増えてきていますが、その中には症状のない方も少なからずいらっしゃいます。現在の診断基準では好酸球浸潤と症状の双方を認めることで確定診断となりますので、好酸球浸潤は認めるものの、症状を認めない、いわゆる無症候性の方は後述するような治療は必要ないと考えられています。

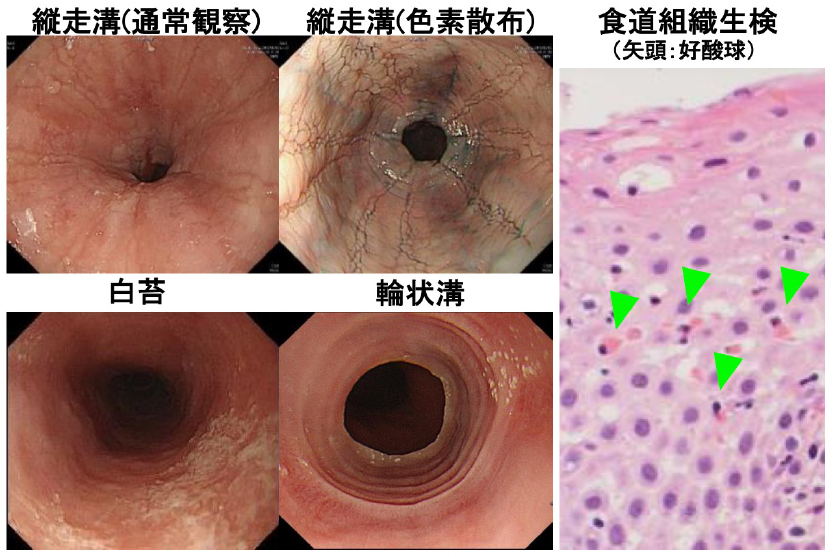

多くの好酸球性食道炎の患者さんにおいて上部消化管内視鏡検査で縦走溝と呼ばれる縦方向に数条の亀裂のように見える溝や、輪状溝といわれる蛇腹のような溝、さらに白苔と呼ばれる白い表面の変化といった所見が内視鏡検査でみられます(図1)が、これらの変化がみられないこともあります。このほかに、CT検査や超音波検査で、食道の壁の厚みが目立つ場合があります。

図1.好酸球性食道炎に特徴的な内視鏡所見と病理所見

好酸球性食道炎の治療として、まず胃酸分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬が用いられ、これにより半数以上の患者さんで症状が軽減・消失することや組織中の好酸球数が減ることがみられます。プロトンポンプ阻害薬の効果が十分でない場合は、ステロイド吸入薬を飲み込む形での局所ステロイド治療が行われます。それでも症状が改善しない場合は、全身性ステロイドの内服や原因として疑われる複数の食材を除去する食事療法が行われます。食道狭窄が認められる場合はバルーン拡張という内視鏡治療が行われます。

海外ではアレルギー反応に重要なサイトカイン(注2)であるIL-4とIL-13を標的とした抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体(デュピルマブ)を好酸球性食道炎の患者さんに投与することで組織学的な改善、症状の改善が得られたことが報告されており(参考文献2)、臨床の現場で使用されています。しかし、現在、国内において前述の薬剤も含めて好酸球性食道炎に保険適用となっている薬剤は存在しません。近年、好酸球性食道炎の患者さんを対象としてアレルギー反応に関わるサイトカインを標的とした生物学的製剤の治験が国内においても進められており、慶應義塾大学病院でもその一部に参加しています。今後、国内における好酸球性食道炎に対する治療成績の蓄積が期待されます。

好酸球性胃腸炎の診断と治療

好酸球性胃腸炎では、好酸球が、胃・十二指腸・小腸・大腸のいずれかもしくは複数の部位に集まり慢性的な炎症を引き起こし、その結果として腹痛、下痢、嘔吐などの自覚症状を認めます。胃、十二指腸、小腸が最も好酸球浸潤の頻度が多い臓器です(参考文献1)。男性に多くみられる好酸球性食道炎と異なり、好酸球性胃腸炎の発症頻度には男女差はないと報告されています(参考文献1)。

診断の手順は、好酸球性食道炎と同様に、自覚症状が続く患者さんに、内視鏡検査や画像検査を行い、消化管もしくは腹水中の好酸球浸潤を検査で証明します。

上部消化管内視鏡検査(胃・十二指腸)や大腸内視鏡検査や小腸内視鏡検査(大腸・小腸)で生検検査を行います。20/HPF以上(注1)の好酸球浸潤が厚生労働省の診断基準となっておりますが、小腸や小腸に近い大腸では20/HPF以上の好酸球浸潤を認めることはまれではなく、結果の判断には慎重な判断が必要です。また、好酸球性胃腸炎では、好酸球性食道炎のような特徴的な内視鏡像を呈さず、内視鏡で非特異的な炎症所見(浮腫、発赤、びらん)や、粘膜所見が正常であっても、生検を行って好酸球浸潤を認めることで診断に至ることがあります。そのため、原因不明の繰り返す腹痛を呈する症例や過敏性腸症候群と診断されている症例の中にも好酸球性胃腸炎が潜在している可能性があります。

画像検査としては、CT検査や超音波検査を行って、腹水が貯留している際には、お腹から細い針を刺して腹水を吸引(腹水穿刺)し、腹水中に好酸球が多数存在することを証明します。また、CTスキャンで胃・腸の壁の厚みが目立つ場合があります。

そのほか、これまで喘息などのアレルギー疾患に罹患された既往や、血液検査で末梢血中の好酸球が増加していることなどを参考にしながら診断していきます。

好酸球性食道炎ではプロトンポンプ阻害薬や局所ステロイドが有効な症例が多い一方で、好酸球性胃腸炎は特異的な治療薬はなく、腹痛や下痢といった症状に対する対症療法が無効な場合に、ほかの免疫性疾患と同様に全身性ステロイドの内服や、原因として疑われる複数の食材を除去する食事療法を行います。

好酸球性消化管疾患は、患者さんの重症度や組織検査に応じて、医療費助成の制度が適応されることがあります。詳しくは、難病情報センターのホームページ![]() をご参照ください。

をご参照ください。

アレルギーセンターにおける消化管疾患の取り組み

アレルギーセンターの医師として、呼吸器内科、皮膚科、眼科、小児科と多様な専門領域の医師が多く在籍しております。好酸球性消化管疾患以外の成人食物アレルギーは、症状によって呼吸器内科と皮膚科が専門としており、原因によってアレルギーセンター内で適切な診療科と連携して診療体制を構築しております。詳しくは「あたらしい医療」の以下記事をご覧ください。

また、慢性的な消化管の不快な症状を引き起こす病気として、器質的な病変(血液や画像検査の異常)が認められない過敏性腸症候群や機能性ディスペプシアや、炎症性腸疾患をはじめとした消化管の慢性炎症があり、これらの疾患の可能性については、消化器内科の専門医師と連携して診療にあたります。詳しくは「病気を知る」の以下記事をご覧ください。

2018年9月に発足したアレルギーセンターは、アレルギーに苦しむ患者さんたちにより質の高い医療を提供すべく、複数の診療科の垣根を越えて引き続き取り組んで参ります。

【用語解説】

(注1)HPF

High power fieldは、高倍率視野を意味し、好酸球を20/HPF以上認める状態とは、400倍拡大で1視野に20個以上の好酸球がみられる状態となる。

(注2)サイトカイン

サイトとは「細胞」、カインは「運動」を意味するギリシャ語を語源とし、主に免疫細胞の増殖や分化に働きかけるタンパク質の総称である。

参考文献

- Comparison of Nonesophageal Eosinophilic Gastrointestinal Disorders with Eosinophilic Esophagitis: A Nationwide Survey.

Yamamoto M, Nagashima S, Yamada Y, Murakoshi T, Shimoyama Y, Takahashi S, Seki H, Kobayashi T, Hara Y, Tadaki H, Ishimura N, Ishihara S, Kinoshita Y, Morita H, Ohya Y, Saito H, Matsumoto K, Nomura I.

J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Sep;9(9):3339-3349.e8. doi: 10.1016/j.jaip.2021.06.026. Epub 2021 Jun 29. - Dupilumab in Adults and Adolescents with Eosinophilic Esophagitis.

Dellon ES, Rothenberg ME, Collins MH, Hirano I, Chehade M, Bredenoord AJ, Lucendo AJ, Spergel JM, Aceves S, Sun X, Kosloski MP, Kamal MA, Hamilton JD, Beazley B, McCann E, Patel K, Mannent LP, Laws E, Akinlade B, Amin N, Lim WK, Wipperman MF, Ruddy M, Patel N, Weinreich DR, Yancopoulos GD, Shumel B, Maloney J, Giannelou A, Shabbir A.

N Engl J Med. 2022 Dec 22;387(25):2317-2330. doi: 10.1056/NEJMoa2205982.

はじめに

「アレルギー」とは、本来は体にとって有害になりにくい環境中の物質や食物に対して、体が過剰に反応してしまうことを指します。代表的なアレルギー疾患にはスギ花粉症などのアレルギー性鼻炎や気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーなどがあります。これらの病気に悩んでいる方々は大勢いらっしゃいますが、最近これらの病気に対して治療効果の高い薬が続々と開発され、使用できるようになりました。

アレルギー疾患の症状には、原因物質(アレルゲン)を体の外に出そうとする反応として、咳・たん、くしゃみ・鼻水、かゆみ、下痢などがあります。吸入薬や塗り薬(外用薬)、鼻噴霧薬、点眼薬などを上手に使うことにより、ある程度は症状のコントロールができるようになりますが、それでも状態が不安定な方は多く、仕事や学業に支障が出てしまうこともしばしばです。疾患によっては症状が悪化した際に飲み薬のステロイド薬によって症状を抑えることもありますが、飲み薬のステロイド薬を長期的・頻繁に使用することで肥満や骨密度減少、感染症への免疫力の低下などの副作用が問題となることもあります。

最近登場した効果の高い薬剤には下に記載するようにいくつかの種類があります。これらを上手に利用することにより、アレルギー疾患の悪化を防ぎ、症状に悩まなくてもよくなる患者さんが数多くいらっしゃいます。

抗体製剤(注射薬)

アレルギーの原因となる体内での反応を抑える注射薬です。オマリズマブ(ゾレア®)、メポリズマブ(ヌーカラ®)、ベンラリズマブ(ファセンラ®)、デュピルマブ(デュピクセント®)、ネモリズマブ(ミチーガ®)、テゼペルマブ(テゼスパイア®)があり、病気によってそれぞれの薬を使い分けます(表1)。中には複数の病気に対して効果のある薬剤もあり、「ぜんそくの治療として抗体製剤を使ったら鼻や皮膚の症状も良くなった」ということもあります。

表1.アレルギー疾患に対する抗体製剤(2024年3月時点)

|

一般名(薬剤名) |

保険適用 |

||

|---|---|---|---|

|

疾患 |

年齢 |

自己注射 |

|

|

抗IgE抗体 |

気管支ぜんそく |

6歳以上 |

可 |

|

特発性慢性蕁麻疹 |

12歳以上 |

||

|

重症スギ花粉症 |

不可 |

||

|

抗IL-5抗体 |

気管支ぜんそく |

6歳以上 |

可 |

|

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 |

15歳以上 |

||

|

抗IL-5受容体抗体 |

気管支ぜんそく |

15歳以上 |

不可 |

|

抗IL-4/13受容体抗体 |

アトピー性皮膚炎 |

6か月以上 |

可 |

|

気管支ぜんそく |

12歳以上 |

||

|

特発性慢性蕁麻疹 |

|||

|

結節性痒疹 |

15歳以上 |

||

|

鼻茸を伴う副鼻腔炎 |

|||

|

IL-31受容体抗体 |

アトピー性皮膚炎 |

13歳以上 |

可 |

|

抗TSLP抗体 |

気管支ぜんそく |

12歳以上 |

可 |

|

オマリズマブ、メポリズマブ、デュピルマブについては疾患や年齢ごとに異なる用法・用量の設定がある。 |

|||

これらの抗体製剤は保険適用で処方可能ですが、投与にあたり月額数万円の薬剤費がかかります。高額ではありますが治療効果も高く、薬を開始してから症状がほとんどなくなるような方もいらっしゃいます。気管支ぜんそくやアトピー性皮膚炎に対しては複数の抗体製剤が保険適用となっていますが、1つの薬に効果が乏しくても別の薬では効果が出る場合もあります。

副作用としては注射した箇所が当日・翌日に腫れることがありますが、治療継続を妨げるような重大な副作用が出ることは稀であり、安全性も高い薬です。

アレルゲン免疫療法

原因物質であるアレルゲンを計画的に体内に徐々に取り入れることにより、アレルギー体質そのものを改善する治療法です。スギ花粉とダニ(ハウスダストの主成分)に対する薬剤が保険で使用できます。舌の下に1日1回含む舌下免疫療法(スギ花粉舌下錠:シダキュア®、ダニ舌下錠:ミティキュア®)と、注射により投与する皮下免疫療法があります。

投与を始めてから半年後くらいから治療効果が出はじめ、3~5年間継続するとその後にアレルゲン免疫療法を中止しても数年間はその効果が残ります。主にアレルギー性鼻炎に対する治療ですが、8~9割以上の方に効果があり、「鼻炎を治したい!」という方にはぜひ検討いただきたい治療法です。

その他の新規薬剤

主に皮膚科領域で、上記薬剤以外にも劇的な治療効果をもたらすステロイドではない薬剤が複数使用できるようになっています(表2)。バリシチニブ(オルミエント®)、ウパダシチニブ(リンヴォック®)、アブロシチニブ(サイバインコ®)などのJAK阻害薬は、抗体製剤と同様に、アレルギーの原因となる体内での反応を抑える作用があり、飲み薬である点が特徴です。特に、痒みの改善などについては効果が速やかに発現することが期待されますが、定期的な採血で問題がないか確認する必要があります。また、同じJAK阻害薬の外用薬であるデルゴシチニブ(コレクチム®軟膏)や、PDE4阻害薬の外用薬であるジファミラスト(モイゼルト®軟膏)は、2歳以上に使用可能であり、症状を繰り返す患者さんが長期間使用できる新しい塗り薬として期待されています。

表2.アトピー性皮膚炎に対する新規薬剤(2022年12月時点)

|

種類 |

保険適用疾患 |

適用 |

用法用量 (成人の通常量) |

投与方法 |

|---|---|---|---|---|

|

JAK阻害薬 (主にJAK1/2) |

アトピー性皮膚炎 |

15歳以上 |

4 mgを1日1回 |

飲み薬 |

|

JAK阻害薬 (主にJAK1) |

アトピー性皮膚炎 |

12歳以上 |

15 mgを1日1回 |

飲み薬 |

|

JAK阻害薬 (主にJAK1) |

アトピー性皮膚炎 |

12歳以上 |

100 mgを1日1回 |

飲み薬 |

|

JAK阻害薬 (JAK1/2/3, Tyk2) |

アトピー性皮膚炎 |

2歳以上 |

1日2回塗布 |

塗り薬 |

|

PDE4阻害薬 |

アトピー性皮膚炎 |

2歳以上 |

1日2回塗布 |

塗り薬 |

「診療科の垣根を超えた」アレルギー診療を目指して

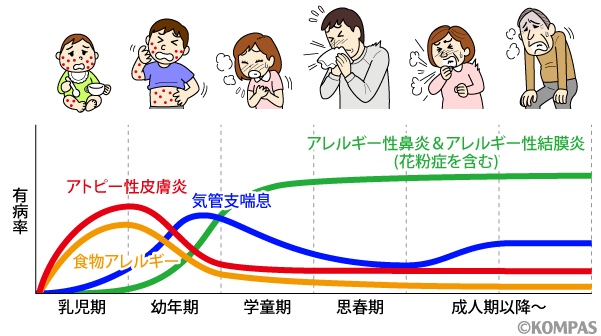

アレルギー症状は体のあらゆる臓器で起きる可能性があり、特に同じ患者さんに次々に様々な異なるアレルギー疾患が発症する様子は、“アレルギーマーチ”と呼ばれます(図1)。すなわち、1つのアレルギー疾患がある方は他のアレルギー疾患もお持ちであることが多く、例えば気管支ぜんそく患者さんの7割以上はアレルギー性鼻炎も合併しています。さらに、鼻炎の治療が不十分だとぜんそくが悪化しやすいことが知られており、アレルギー疾患の診断や治療の際には広く体の臓器全体を見渡す必要性があります。また、最近の研究では皮膚のバリア機能がダメージを受けることによって食物アレルギーが発症しやすくなり、これがアレルギーマーチの原因の1つであることもわかってきました。そのため、アレルギー疾患の正しい診断や治療を考える際には複数の診療科の連携が鍵となってきます。

図1.各年代におけるアレルギー疾患の有病率

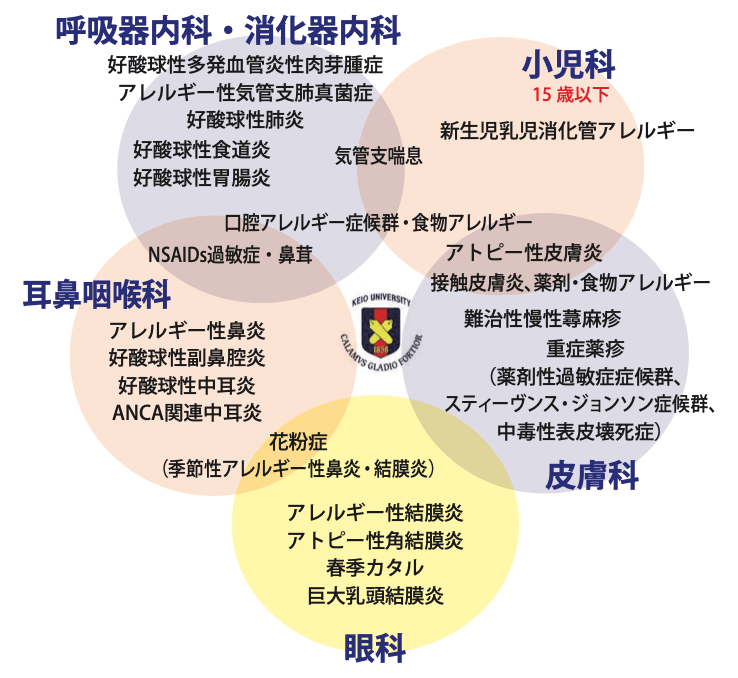

慶應義塾大学病院では内科(呼吸器・消化器)、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科のアレルギー担当医が協働してアレルギーセンターを作り、診療科の垣根を超えたアレルギー診療を行っています(図2)。今まで治療を頑張ったけれども症状があまり良くならなかった方や、複数のアレルギー疾患があってお困りの方はぜひ慶應義塾大学病院に受診ください。

図2.アレルギーセンターによる包括的なアレルギー疾患への対応

はじめに

現在、国民の2人に1人がアレルギー疾患をもつといわれています。そこで2017年12月にはアレルギー疾患対策基本法施行の運びとなり、国を挙げたアレルギー対策の取り組みが始まっています。慶應義塾大学病院でも、これまでアトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎、気管支喘息など数多くのアレルギー疾患に対して、皮膚科![]() 、小児科

、小児科![]() 、眼科

、眼科![]() 、耳鼻咽喉科

、耳鼻咽喉科![]() 、消化器内科

、消化器内科![]() 、呼吸器内科

、呼吸器内科![]() など複数の診療科が、個別に最新の専門性の高い医療を行ってきました。しかしながら、複数のアレルギー疾患を合併している患者さんは、それぞれの診療科を受診しなければなりませんでした。また、重症アレルギー疾患を抱えた思春期患児の成人診療科への移行についても全国的な課題となっています。

など複数の診療科が、個別に最新の専門性の高い医療を行ってきました。しかしながら、複数のアレルギー疾患を合併している患者さんは、それぞれの診療科を受診しなければなりませんでした。また、重症アレルギー疾患を抱えた思春期患児の成人診療科への移行についても全国的な課題となっています。

そこで、当院アレルギーセンター![]() は、各診療科の高い専門性を維持しながら、診療科の垣根を越えた連携を行い、また専門知識を共有しながら、患者さんがより質の高いアレルギー診療を受けられることを目標に開設されました。さらに、小児期から成人期までの連携が十分になることで、近年注目されている抗体製剤治療やアレルギー免疫療法を導入することがより円滑になると考えています。

は、各診療科の高い専門性を維持しながら、診療科の垣根を越えた連携を行い、また専門知識を共有しながら、患者さんがより質の高いアレルギー診療を受けられることを目標に開設されました。さらに、小児期から成人期までの連携が十分になることで、近年注目されている抗体製剤治療やアレルギー免疫療法を導入することがより円滑になると考えています。

アレルギーセンターの特徴

複数の診療科による相互連携

当院の皮膚科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、消化器内科、呼吸器内科にはそれぞれアレルギー診療の専門医師がおり、それぞれが次のような疾患を担当しています。

- 皮膚科: 蕁麻疹、アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎、薬疹など

- 小児科: 15才以下の食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、気管支喘息など

- 眼科: アレルギー性結膜炎、春季カタルなど

- 耳鼻咽喉科: アレルギー性鼻炎、好酸球性副鼻腔炎、好酸球性中耳炎など

- 消化器内科: 好酸球性食道炎、好酸球性胃腸炎など

- 呼吸器内科: 気管支喘息、アレルギー性気管支肺真菌症、好酸球性肺炎、成人食物アレルギー、NSAIDs不耐症など

このような多様なアレルギー疾患に関わる医師たちが、「アレルギー」をキーワードにして、その連携を強化した体制を構築しています(図1)。

複数のアレルギー疾患を合併する患者さんへの抗体製剤やアレルゲン免疫療法の適応、小児アレルギー症例の成人診療科への円滑な移行などについて相談するために、定期的なカンファレンスを開催しています。そしてディスカッションを通じてアレルギー疾患の病態への理解や新たな知見の共有を行い、当院のアレルギー診療の質をより高めて、アレルギー疾患に苦しむ患者さんに還元したいと考えています。

図1.アレルギーセンターの診療体制

臨床・基礎研究への展開

アレルギー診療に関わる医師が集まり、カンファレンスを繰り返す中で生じた疑問や意見を集約して、臨床研究あるいは基礎研究へ発展させ、アレルギー診療の進歩に貢献します。

次世代のアレルギー専門医の育成

診療や研究を通じて、診療科の垣根を越えた総合アレルギー専門医の育成を行っていきます。

おわりに

2018年に発足したアレルギーセンターでは、アレルギーに苦しむ患者さんたちに対して質の高い医療を提供すべく、診療科の垣根を越えた努力を重ねております。

当院は2024年に東京都からアレルギー疾患医療拠点病院(一般型)の指定を受け、当センターの果たす社会的役割も一段と増しています。

今後も最新のアレルギー診療が提供できるよう、診療体制の充実を図ってまいります。

2025年2月に開催した東京都アレルギー疾患医療連携研修・懇親会の様子