研究の背景

胃と大腸の間にある小腸(十二指腸・空腸・回腸)は、以前は検査さえ困難な「暗黒大陸」とも称され、近年の小腸内視鏡の進歩などにより理解が深まってきたものの、あまり馴染みのない臓器かもしれません。しかし、人間の体で一番大きな表面積(およそテニスコート1面分)を持つ小腸には、絨毛(じゅうもう)という小腸に特有の突起状の構造があり、口から摂取した食べ物を消化・吸収するという生命の維持に欠かせない大切な役割を果たしています。

何らかの病気、例えば小児では小腸閉鎖症、中腸軸捻転、ヒルシュスプルング病、壊死性腸炎、腹部腫瘍など、成人ではクローン病、上腸間膜動・静脈塞栓症、絞扼性イレウス、外傷、放射線性腸炎、腹部腫瘍などによって、小腸の多くを切除すると、水分や栄養を十分に吸収することができなくなってしまいます。主には下痢や脱水、栄養欠乏、体重減少などの症状を来し、このような吸収不良症候群は、短腸症候群と呼ばれます。日本では小児患者だけで年間200~300例発生していると推測されています。腸からの栄養の吸収が不足するので、栄養を補充することが治療の中心となり、生命を維持するために重症例では生涯にわたり血管カテーテルからの栄養の点滴が必要となってしまいます。この場合には、血管の確保が難しくなったり、カテーテルから感染してしまったり、肝機能が障害されたり、長期間の継続に問題が生じることも多く、時に命に関わります。最近、GLP-2製剤という腸管吸収機能の改善を促す薬剤が日本でも承認され、また、残念ながら日本では未承認の肝機能障害を起こしにくい脂肪製剤なども、欧米では用いられていますが、このような治療法でも小腸が足りないことには変わりはなく、治療選択肢や治療効果はほかの病気に比べて著しく限られているのが現状です。

唯一の根本的治療は、足りない健康な小腸をほかの人から移植する小腸移植になります。しかし、生涯にわたる免疫抑制剤の内服が必要な上に、ほかの臓器に比べて拒絶反応が強いため移植後の管理に難渋するケースも多く、日本では1996年から2021年現在までにわずか30数例しか実施されていません。小腸移植は2018年に保険承認されたため、今後実施件数が増加していくことが見込まれますが、課題も多いため、その他の新しい治療法の開発が求められている分野であるといえます。絶対的な治療法のない小腸疾患に対し、再生医療にも期待が寄せられています。しかし、小腸は、絨毛を持つ突起構造に加え、血管、脂質の吸収に関わるリンパ管、神経系、筋層など、非常に複雑な構造と機能を持っており、すべてを体外で、しかもヒトのサイズで作製することは困難です。小腸疾患に対する再生医療の構想はこれまで現実的ではありませんでした。

我々の研究グループは、腸の上皮を「オルガノイド」(注1)と呼ばれる立体的な培養細胞の塊として培養する技術を用いた研究を行っています。しかし、上述のようにヒトの小腸上皮細胞を集めても小腸そのものを作製することはできません。最近、我々は細胞移植に適したマウスの大腸上皮を剥がし、ヒトの大腸オルガノイドを移植して上皮を置き換えることで、マウスの腸内でヒト正常大腸上皮を構築する技術の開発に成功しました。そこで、この移植技術を小腸の細胞に応用し、短腸症候群患者の大腸上皮を、培養した小腸上皮に入れ替える再生医療を実現につなげられないかと考え、本研究を着想しました。

研究の概要

ヒト小腸上皮は、マウスの大腸に移植されても小腸上皮の特徴を示す

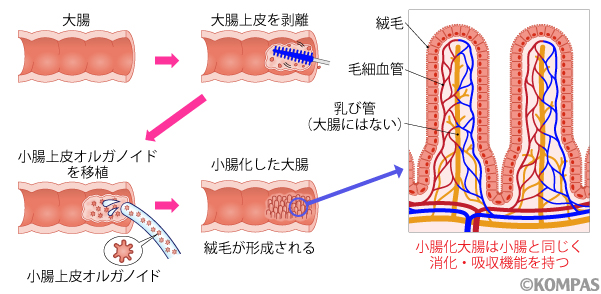

我々は、まずマウスの大腸上皮を剥がし、ヒト小腸上皮オルガノイドの移植を試みました。その結果、移植された小腸上皮は、大腸にはない絨毛構造を形成し、小腸にしかない消化・吸収に関わるタンパク質の発現を認めました。さらに、脂質の吸収に重要な乳び管と呼ばれる小腸に特有なリンパ管が、小腸上皮の移植によって大腸でも形成されることを確認しました。これにより、大腸上皮を小腸上皮に入れ替えた「小腸化大腸」は、栄養を消化・吸収し、乳び管様構造を通して体内に運搬できることがわかりました。

図1.小腸化大腸の絨毛と消化・吸収機能

小腸上皮の絨毛突起は、腸液の「流れ」により形成される

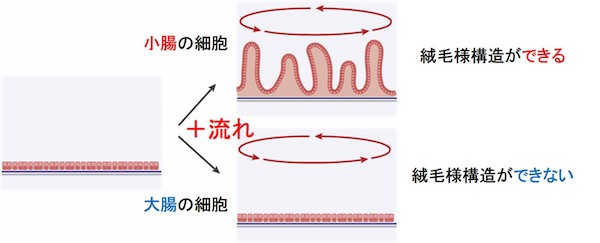

一方で、マウスの肛門に近い大腸に移植して形成されたヒト小腸上皮の絨毛構造は、本来のものと比較すると未熟な状態でした。その一因は、腸液が速く流れる小腸と、ほとんど流れない肛門付近の「流れ」の違いではないかと考えました。そこで、培養細胞に人工的な「流れ」を作る二次元での培養手法を試みたところ、小腸上皮は「流れ」に依存して絨毛様の構造を形成することが明らかになりました。

図2.小腸上皮の「流れ」による絨毛様構造形成

(参考文献のFig. 2のaを改変)

小腸上皮オルガノイドを用いた短腸症候群の治療をラットで実証

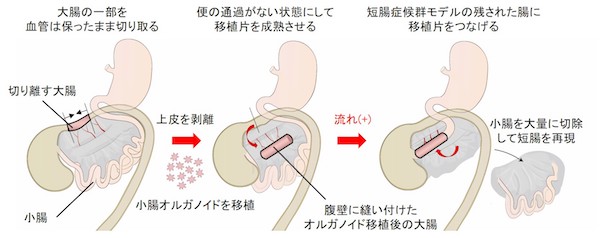

次に、ラットの小腸から樹立した小腸オルガノイドを移植して大腸上皮を入れ替えた「小腸化大腸」を作製し、短腸症候群にしたラットでの治療効果を確認する実験を行うことにしました。その際にまず、移植したオルガノイドがしっかりと生着するように、便の通過がない状態とするために一時的に腹壁に縫い付けておくことで、広い範囲に小腸オルガノイドを移植することが可能となりました。しかし、その状態では移植した場所に「流れ」がないため、十分な絨毛が形成されませんでした。そこで、「流れ」が存在する元々の小腸の部位に移植を行ったところ、予想通り、絨毛が形成されました。小腸オルガノイドにより小腸化大腸を作製した短腸症候群ラットでは生存期間が延長し、体重増加がみられたラットでは移植細胞の広範な生着が確認できました。小腸化大腸には乳び管や血管も形成され、腸の蠕動運動や吸収機能をもつ機能的な小腸化移植片であることが確認できました。

図3.ラットでの小腸化大腸の治療効果の実証

(参考文献のFig.3のbを改変)

本研究の成果と意義・今後の展開

小腸の上皮細胞は、移植された組織(大腸)の構造を変化させ、既にある別の必要な臓器に作り変える能力を持つことが明らかになりました。小腸オルガノイドを移植細胞として、大腸の上皮を小腸の細胞に置き換えた「小腸化大腸」を自身の体内で作製し、小腸の部位へ移植するという治療戦略は、マウスやラットなどの小動物と比較してサイズが大きなヒトにおいても応用可能と考えられます。自身のオルガノイドを用いた、免疫抑制剤を必要としない新規治療法開発への道筋となることが期待される成果であり、今後、まず大動物での検証を進めていきます。また、小腸での消化・吸収に関わる重要な絨毛構造の形成について、新たな知見を得られる研究手法でもあることから、様々な小腸疾患の病態理解への糸口となることが期待されます。

【用語解説】

(注1)オルガノイド

オルガノイドは、細胞が生体内で受け取っている増殖を促す分子を含む特殊な培養液によって、

立体的な細胞の塊として育てられた培養細胞を指す。以前まで腸の上皮細胞を体外で永

続的に培養することはできなかったが、2009年にこの技術が確立されて以降、腸の上皮細

胞の研究は飛躍的に進んでいる。また、遺伝子の操作などの必要がなく、組織の細胞をその

まま採って培養可能であるため、移植細胞としての可能性も期待されている。

参考文献

An organoid-based organ-repurposing approach to treat short bowel syndrome.

Sugimoto S, Kobayashi E, Fujii M, Ohta Y, Arai K, Matano M, Ishikawa K, Miyamoto K, Toshimitsu K, Takahashi S, Nanki K, Hakamata Y, Kanai T, Sato T.

Nature. 2021 Apr;592(7852):99-104. doi: 10.1038/s41586-021-03247-2. Epub 2021 Feb 24.

左より:小林英司(内科学(循環器)客員教授)、佐藤俊朗(坂口光洋記念講座(オルガノイド医学)教授)、杉本真也(坂口光洋記念講座(オルガノイド医学)助教、消化器内科)

最終更新日:2021年7月30日

記事作成日:2021年7月30日