概要

気管支喘息とは

気管支喘息(以下、喘息)は、「突然呼吸が苦しくなる」発作を起こす病気です。発作の時には、「ヒューヒュー」というピッチの高い雑音が、息を吐く時を中心に聴こえるのが特徴です。発作は、自然に改善する場合もありますが、治療が必要となることもあります。

気管支喘息とは

気管支喘息(以下、喘息)は、「呼吸が苦しくなる」ことが発作的に起こる病気です。急に苦しくなった(発作)ときには、「ヒューヒュー」というピッチの高い雑音が、息を吐くときを中心に聴こえるのが特徴です。発作は、自然に改善する場合もありますが、治療が必要となることもあります。

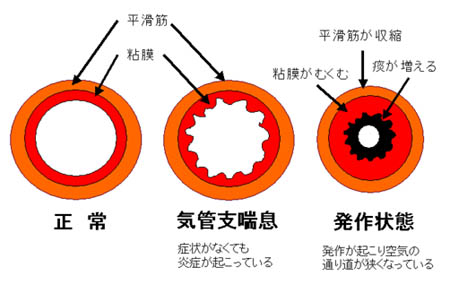

気管支喘息の病態

喘息の患者さんの気管支では、慢性的に(無症状でも)炎症が起こっています。体質(遺伝的)要因と環境(ダニやハウスダストの吸入など)要因の両方が関与して発症すると考えられています。常に炎症があるために気管支は過敏になっています。風邪をひいたり、ホコリを吸い込んだりすると気管支の炎症がひどくなり、気管支が収縮したり、粘膜がむくんだり、痰が増えたりして気管支が狭くなります。気管支が狭くなると空気の出入りが不十分になり、苦しくなります。この急に悪くなった状態(急性増悪)が発作です。天候の影響を受けることもあります。

症状

発作を起こしたときには、「ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)が出現し、咳が出ます。咳に痰を伴う場合も多くあります。発作の程度は、軽度なものから重篤なものまで様々です。進行すると息苦しくなり、会話することも困難になります。発作を繰り返しているお子さんでは苦しさに慣れてしまい、見た目が苦しそうでないこともあります。これらの症状は、安静にしていると良くなってしまうことがあります。

診断

上述したような症状(突然始まる呼吸困難、咳込み、喘鳴、自然または治療により改善)を3回以上繰り返し、同じような症状を起こしうるほかの病気が否定された場合に、喘息と診断します。喘息は季節や天候の影響を受けますので、診断までに年単位の時間がかかることもあります。

診断に一番重要な情報は症状と経過です。いつ始まったか(きっかけは何か)、どのように悪くなったか(良くなったか)、咳込みの様子(痰がありそうか)、胸で喘鳴が聴こえるか(どんな音か、息を吸ったときか、吐いたときか)などに注意してください。

同じような症状を起こすほかの病気には、先天性の心臓病や呼吸器系の病気などがあります。このような病気と区別するためには、胸のレントゲン検査が有用です。疑わしければCTなどの検査を行います。また、乳幼児期(3歳位まで)のお子さんはもともと気管支が狭いので、風邪をひいたときに喘息と区別がつかないような症状を起こすことがよくあります。経過観察を行いながら、喘息かどうかを判断します。

治療

急に息苦しさが悪くなる(発作)のを緩和するための治療(急性期の治療)と、発作を起こしにくくするための治療(長期管理の治療)の2本立てになります。発作の重症度と、頻度からどのような治療を行うかを決定します。ここに記載しない薬を使用する場合もあります。

急性期の治療

苦しさを解消することが目標となります。酸素が足りなければ、酸素吸入を行います。

- 気管支拡張薬吸入

発作的に狭くなった気管支を広げるための薬を吸入器で吸い込みます。薬が気管支に直接到達するため、速効性があり発作に対する第1選択の治療です。一方で、繰り返し使用すると次第に効果が得られにくくなります。 - ステロイド(全身投与)

気管支拡張薬の吸入のみでは改善が得られない(治療効果が持続しない)場合に、ステロイドの全身投与(点滴・内服)を行います。効果発現には2~4時間かかります。 - アミノフィリン点滴

上記の治療のみでは十分な効果が得られない(得られそうもない)場合に、アミノフィリンという薬を点滴することがあります。比較的速やかに効果が得られます。

長期管理の治療

- ステロイド(吸入)

炎症を治める強力な作用をもつステロイドという薬を吸入します。お子さんにあった吸入法(吸入器具、剤型)を選びます。終了後、うがいをする必要があります。 - ロイコトリエン受容体拮抗薬

炎症に関与しているロイコトリエンという物質の作用を妨げる作用をもちます。 - テオフィリン徐放製剤

昔から使われてきた薬で、炎症を治める作用があります。 - 環境整備

様々なアレルギーが、症状の増悪に関与していることが知られています。ダニやホコリなどのアレルギーが判明した場合には、これらの因子(抗原)を除去するように心掛けます。規則正しい生活も重要です。家族の喫煙はお子さんの喘息を悪くすることが知られています。ご家族は禁煙してください。

慶應義塾大学病院での取り組み

診断を慎重に行うこと、自宅での喘息への取り組み方を重視しています。

まず、乳幼児期(3歳位まで)のお子さんでは喘息の診断は困難です。確実な診断のために時間をかけて経過観察を行っています。この時間が無駄になることはありません。

次に、普段の生活における病気への取り組み方では以下の点を強調しています。

日常生活

喘息のお子さんは様々な制限を受けています。毎日、薬を内服したり吸入したりするのが面倒でないお子さんはあまりいないでしょう。急に悪くなる発作が起これば、夜に寝られず睡眠不足になるかもしれないし、学校で起これば内服するのが嫌かもしれません。ですから、調子が良いときは可能な限り制限をしないようにしてください。自信をもって病気と付き合うことができるようになれば5年後、10年後の生活が確実に変わってきます。

発作時

薬を使った治療とともに、急に悪くなった(発作)ときの対処法をご家族が身につけておくことが大切です。まず、お子さんに安心感を与えてください。ご家族が心配そうな態度をとると、お子さんは不安になり、症状が重くなります。逆に安心すると、それだけで発作がおさまることがあります。

次に、痰がしっかり出せるようにサポートしてください。発作時には、痰はより粘稠になり、吐き出しにくくなります。痰が吐き出せないと余計苦しくなります。ゆっくりと深呼吸をして痰を出していきます。こまめに水分をとると、痰を出しやすくなります。咳き込んで吐いてしまってもかまいません。吐くのと一緒に痰が出て行くことでしょう。そうすれば呼吸は楽になってきます。呼吸が苦しいときでも、十分に深呼吸ができるように普段から練習しておいてください。もちろん、苦しさがきつい場合や、深呼吸・痰出しを行っても症状が改善してこない場合には、医療機関を受診してください。

文責:

小児科![]()

最終更新日:2024年1月12日