慶應発サイエンス

代謝機能を保持した肝細胞オルガノイドの培養法を開発

研究の背景

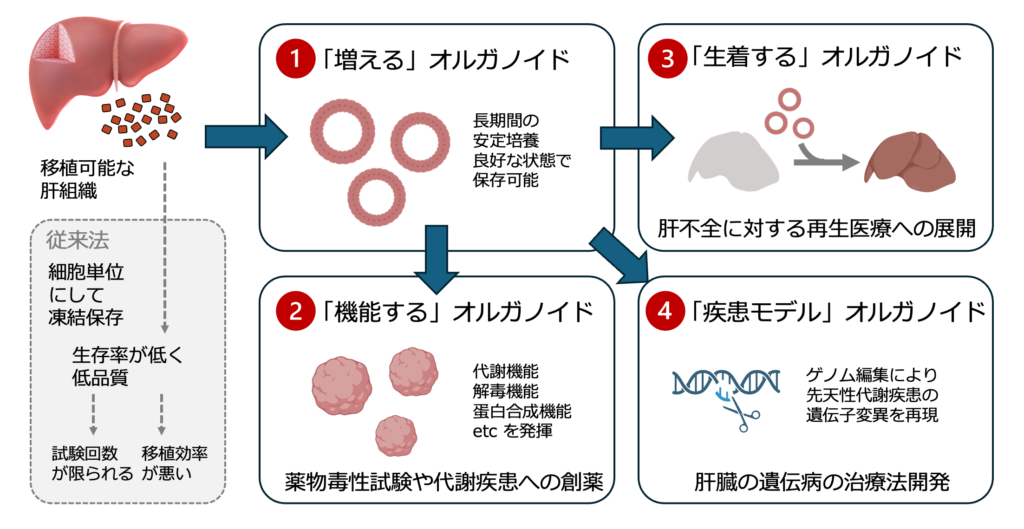

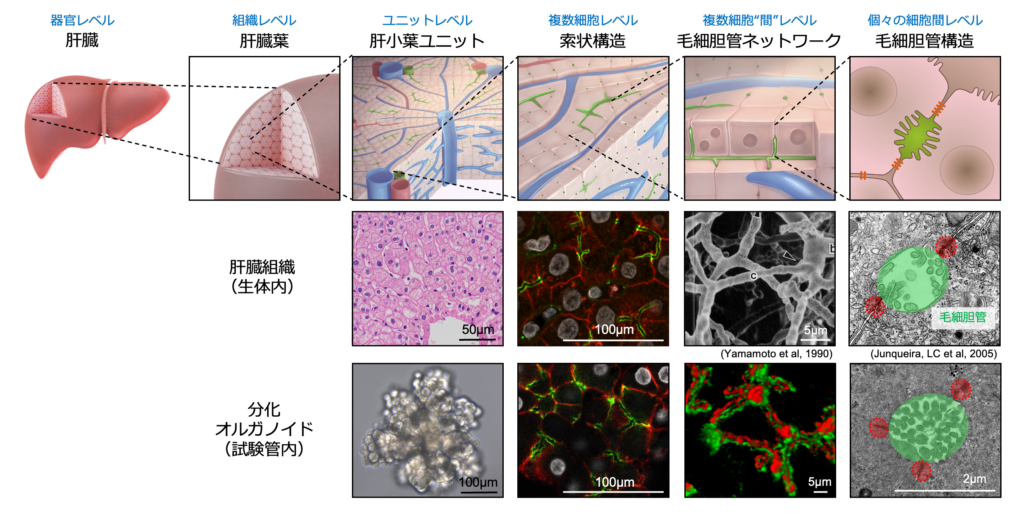

肝臓は、糖・脂質・タンパク質の代謝や薬物の分解(解毒)など、500以上の役割を担う生命維持に欠かせない臓器です。薬の開発や病気の理解のためには「試験管内における肝細胞培養モデル」が必要とされますが、これまでに使われてきたヒト初代肝細胞には課題がありました。ヒト初代肝細胞は移植に適さない肝臓から作られることが多いため数量が限られ、価格も高額です。また、臓器から細胞を取り出すと急速に機能が落ちてしまうため、短期間しか実験に使えないという問題がありました。一方で、肝臓は本来強い再生能力をもつ臓器ですが、体外で長期的に増やすことができていませんでした。私たちはこうした課題を解決するため、肝細胞を「オルガノイド(ミニ臓器)」(注1)として培養する方法を開発しました(図1)。

本研究では、凍結ヒト初代肝細胞をオルガノイドとして効率的に増殖させる技術を確立し、試験管内での包括的な肝細胞機能の再現が確認された。

研究の概要

肝細胞を長期に増やす技術の確立

ヒト肝細胞をオルガノイドとして増殖させる過程において、炎症に関わる物質「オンコスタチンM」(注2)を用いることで、100日以上にわたり100万倍以上の安定的な増殖を実現しました(図2)。これまでの方法では、細胞が増えるにつれて本来の機能を失い、肝細胞とは異なる性質をもつ胆管様細胞に変化してしまいますが、今回の技術では肝細胞としての代謝機能を損なわずに増やすことができた点が大きな成果です。

- 凍結ヒト肝細胞から100万倍以上の細胞増殖と100日以上の安定培養に成功した。

- オンコスタチンMがないと、肝細胞オルガノイドは胆管細胞様(CK19:水色の部分)に変化するが、オンコスタチンMがあると肝細胞の形質(Alb:ピンク色の部分)が維持される。

成熟した肝細胞の機能を再現

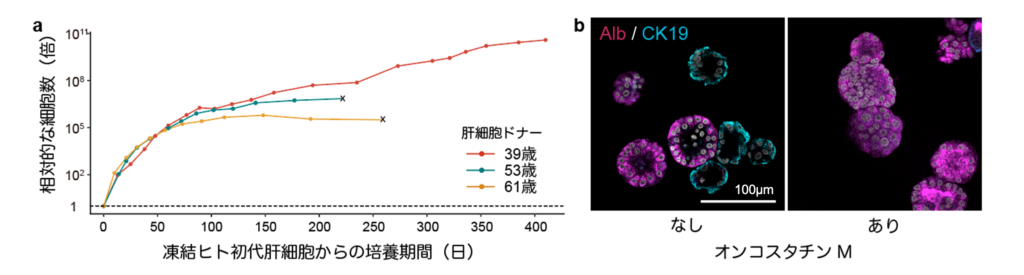

増殖中の肝細胞オルガノイドは生体内の肝細胞とはやや異なる形をしています。増殖に必要な因子を取り除き分化を促すホルモンを加えるとオルガノイドが成熟し、毛細胆管という肝臓組織に特徴的な構造を形成しました(図3)。

肝細胞オルガノイドを分化誘導することで、細胞および分子レベルで生体肝組織に近似した形態に変化した(最上段は肝臓組織の模式図で、最下段の画像が本研究成果)。

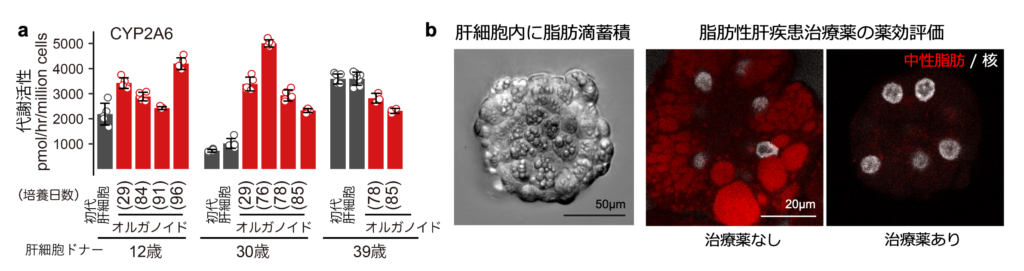

この「分化肝細胞オルガノイド」は、遺伝子の働きが成人肝細胞に近い水準に達し、ブドウ糖・尿素・胆汁酸・コレステロールなどの代謝産物を体内と同じレベルで産生できるようになりました。さらに、薬剤代謝機能(注3)は、凍結保存された初代肝細胞と同等の性能を示しました(図4a)。また、脂肪を細胞内に貯蔵する性質も示し、脂肪肝の治療薬の効果を確かめる実験にも成功しました(図4b)。

- 薬剤代謝活性において、分化肝細胞オルガノイドは初代肝細胞と同等以上の性能を示し、その機能は長期間にわたって維持された。

- 分化肝細胞オルガノイドは肝細胞内に脂肪滴(中性脂肪:赤色の部分)の蓄積を認め、脂肪滴の蓄積は脂肪性肝疾患の治療薬で抑制された。

再生医療への応用可能性

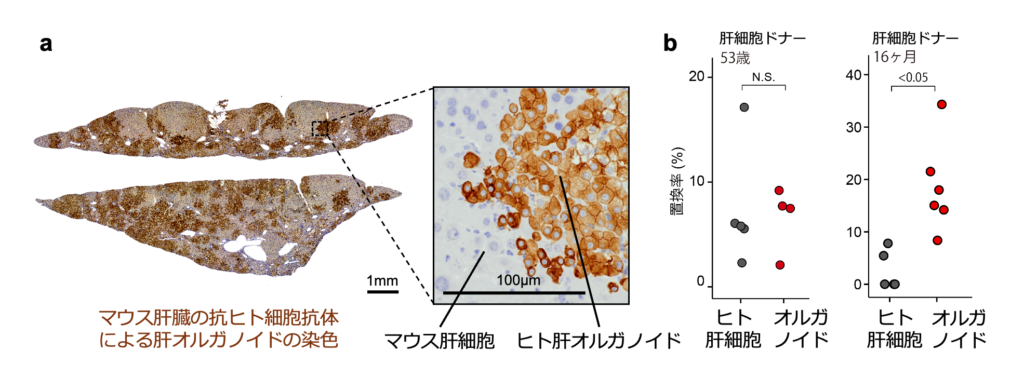

免疫不全マウスに肝障害を与え、肝細胞オルガノイドを移植したところ、肝臓に生着して肝細胞を置き換えることが確認されました(図5)。特に乳幼児の肝臓由来のオルガノイドは増殖後も生着能力を保っており、将来的に肝不全の治療への応用が期待されます。

- 肝細胞オルガノイドを抗ヒト細胞抗体で染色したマウス肝臓の組織像。

- 移植肝臓における組織の置換率。乳幼児由来肝細胞オルガノイドは初代ヒト肝細胞と比較して高い生着性が示された。

遺伝性肝疾患のモデル化

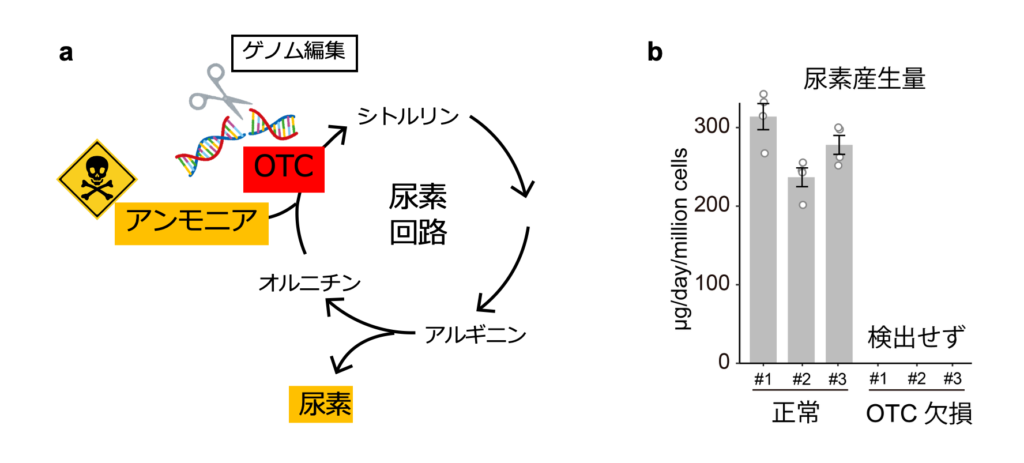

また、先天性代謝疾患の一つ「OTC欠損症」(注4)を再現するために、肝細胞オルガノイドにゲノム編集(注5)を行いました。その結果、試験管内で遺伝的肝疾患の病態を再現することに成功しました(図6)。ゲノム編集肝細胞オルガノイドは、安定的な増殖が可能になったことによる新しいヒト肝臓研究モデルとなります。

- 尿素回路の概要図。OTCは身体にとって毒性のあるアンモニアを解毒する尿素回路の反応をすすめる重要な酵素である。

- OTCをゲノム編集により欠損するとオルガノイドから尿素が産生されなくなることから、試験管内でOTC欠損症の病態の再現を確認した。

本研究の意義と今後の展開

この研究成果は、基礎研究にとどまらず、以下のような幅広い応用が期待されます。

- 創薬研究の効率化とコスト削減

再現性高く利用できる肝細胞オルガノイドは、動物実験の代替となり、従来より効率的かつ経済的な薬の開発を可能にします。 - 脂肪肝や代謝性疾患研究の進展

精密な試験管内モデルとして、病気の仕組み解明や新しい治療薬の探索につながります。 - 再生医療や遺伝子治療への応用

肝不全や遺伝性肝疾患に対し、肝細胞オルガノイドを用いた再生医療・遺伝子治療への道を開くことが期待されます。

【用語解説】

(注1)オルガノイド

試験管内など生体外(in vitro)で、3次元的につくられた組織の構造体。「ミニ臓器」とも呼ばれている。

(注2)オンコスタチンM

サイトカインファミリーのメンバーで、細胞増殖やサイトカイン産生を調節する役割を持っている。

(注3)薬剤代謝機能

多くの薬剤は摂取後に血中に移行し、肝臓の酵素によって分解、体外に排出される。この過程は代謝と呼ばれ、薬剤開発においては体内での代謝排泄過程を把握することが安全性上重要である。

(注4)OTC欠損症

身体にとって毒性があるアンモニアは肝臓の尿素回路で解毒される。OTC(オルニチントランスカルバミラーゼ)欠損症は先天性代謝性疾患の一つであり、尿素回路のOTCという酵素の機能欠乏により、アンモニアが上昇し、脳症を引き起こす。肝移植が唯一の根治術である。

(注5)ゲノム編集

酵素を用いてDNAを構成する塩基配列の特定の配列を狙って切断して遺伝情報を書き換える技術である。この技術の発明に対して2020年に米国とドイツの研究者がノーベル化学賞を受賞した。

参考文献

Generation of human adult hepatocyte organoids with metabolic functions.

Igarashi R, Oda M, Okada R, Yano T, Takahashi S, Pastuhov S, Matano M, Masuda N, Togasaki K, Ohta Y, Sato S, Hishiki T, Suematsu M, Itoh M, Fujii M, Sato T.

Nature. 2025 May;641(8065):1248-1257. doi: 10.1038/s41586-025-08861-y. Epub 2025 Apr 16.