慶應発サイエンス

社会的孤独による動脈硬化促進の新たな分子機序を解明

研究の背景

ヒトを含めた哺乳類の多くは社会的動物であり、他者との信頼関係による臓器機能維持や個体間ストレスによる循環器疾患発症など、個体間の関わりによる生体機能制御の科学的解明の重要性が論じられてきました。個体間相互作用から隔絶された「社会的孤独」(Social Isolation/Loneliness)は、精神疾患だけではなく肥満や2型糖尿病などの身体疾患の要因になり、反対に発達期の愛情豊かな環境や社会的なつながりは、成人後のストレス耐性を増加させ不安・鬱様行動を低下させることが知られております。

近年、社会的孤独が動脈硬化性疾患である心筋梗塞の発症率や総死亡率を上昇させることがヒトを対象とした様々な臨床研究により明らかになりつつあります。心理社会的ストレスのモデル動物を対象とした過去の研究で、交感神経系、視床下部-下垂体-副腎皮質系、あるいは炎症の賦活化が動脈硬化促進に関与している可能性が報告されましたが、研究によって結果に一貫性がなく、その背景にある分子機序は明らかではありませんでした。

研究の概要

我々は、不必要な処置や動物同士のファイティング、飼育環境等による余分なストレスを最小限に抑えるように工夫を行い、通常通り1つのケージに4~5匹のマウスを飼育する対照群と孤飼にする孤独群に分けて検討を行いました。その結果、慢性的な社会的孤独ストレスは、これまでの通説であった食事摂取量、交感神経系、視床下部-下垂体-副腎皮質系および炎症の賦活化とは無関係に動脈硬化を促進させることを見出しました。

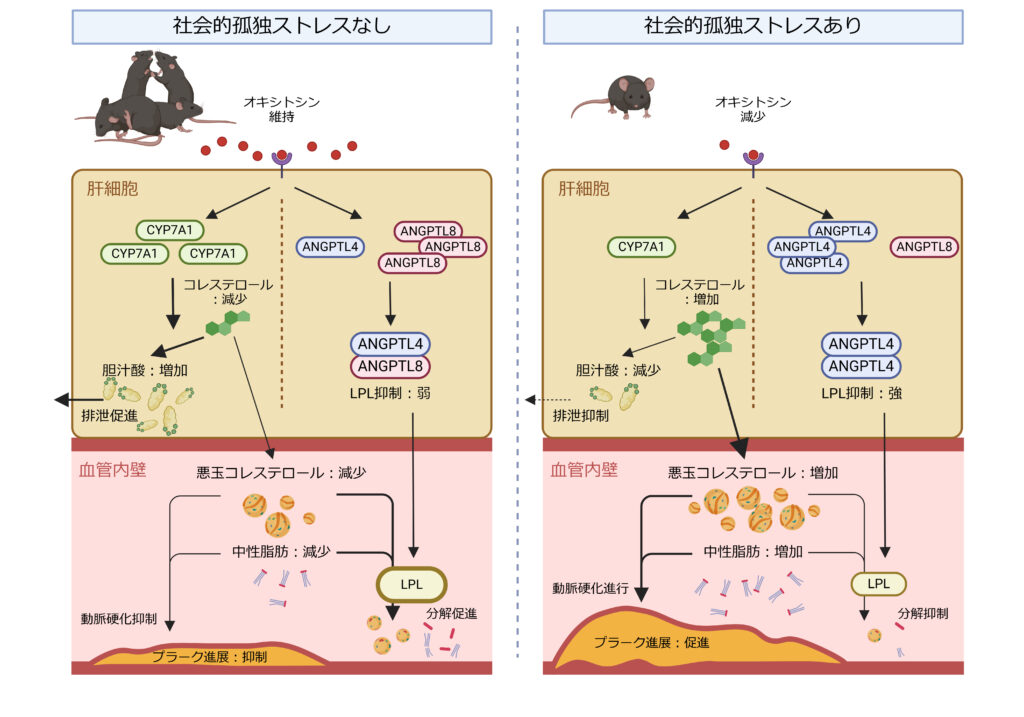

さらに、社会的孤独によって脳視床下部からのオキシトシン分泌が減少すると同時に、中性脂肪やVLDL-, LDL-コレステロールの上昇に代表される脂質異常症の増悪を引き起こすことを明らかにしました。脂質代謝は肝臓や脂肪組織、腸管など複数の臓器で制御されていることが知られており、その機構は非常に複雑です。本研究において、我々は肝臓にオキシトシンの受容体が発現することを見出し、肝臓から肝細胞を単離した培養実験や、独自に作製した肝細胞特異的にオキシトシン受容体を欠損させた遺伝子改変マウスを用いた実験で、オキシトシンが肝臓における脂質代謝を制御していることを世界で初めて発見しました。

さらに、オキシトシンが肝細胞において同時に2つの異なる機序で脂質代謝を制御していることを突き止めました(図1)。一つはCYP7A1というコレステロールを胆汁酸に変換する酵素を増やす作用です。肝臓内で貯留するコレステロールが増加すると、血中の悪玉コレステロール(LDL-コレステロールなど)も増加して動脈硬化が進行しますが、CYP7A1は肝臓から血液中に分泌される前にコレステロールを胆汁酸に変換して腸に排泄することで悪玉コレステロール減少に貢献します。もう一つはANGPTL4/8という分子の生成を調整する作用です。ANGPTL4/8は血中に放出されると中性脂肪や悪玉コレステロールを分解するリポ蛋白リパーゼ(LPL)活性を制御します。過度にLPL活性が抑制されると中性脂肪や悪玉コレステロールが増加し、動脈硬化が促進されますが、オキシトシンはANGPTL4/8分子の制御を通してこれを防いでいます。

本研究では、マウスにオキシトシンを持続的に経口投与することで、社会的孤独ストレスによる中性脂肪やVLDL-, LDL-コレステロールの上昇と動脈硬化の進行を抑制することも確認しています。

今後の展望

オキシトシンは“幸福ホルモン”として社交性や感情の制御、乳汁分泌、子宮収縮などに関与していることが知られていますが、今回の研究によってオキシトシンの新たな機能だけでなく、オキシトシンが脳と肝臓を結ぶ重要な鍵分子であることも明らかとなりました。現在実用化されている脂質異常症に対する治療薬に、CYP7A1による胆汁酸生成促進やANGPTL4/8の制御を介したLPL活性改善を標的としたものはありません。また同時に複数の経路を修飾する治療薬もありません。

近年の感染症の蔓延やソーシャルディスタンス等に代表される社会的潮流を経て、人間関係に対する考え方の変遷が起きている中で、本研究はオキシトシンが、特に孤独による動脈硬化進展に対する新規治療標的分子として有望であることを示すとともに、社会的つながりの豊かさがヒトの健康維持につながる機序の解明の一助となり得ると考えられます。

参考文献

Social Bonds Retain Oxytocin-Mediated Brain-Liver Axis to Retard Atherosclerosis.

Ko S, Anzai A, Liu X, Kinouchi K, Yamanoi K, Torimitsu T, Ichihara G, Kitakata H, Shirakawa K, Katsumata Y, Endo J, Hayashi K, Yoshida M, Nishimori K, Tanaka KF, Onaka T, Sano M, Ieda M.

Circ Res. 2025 Jan 3;136(1):78-90. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.124.324638. Epub 2024 Nov 27.