手術支援ロボットの歴史

現在世界中で、手術支援ロボットは手術を行ううえで欠かせない存在となりつつあります。手術支援ロボットとは、これまで開腹手術では見えなかった体の奥深くまで入り込み、人間の手の繊細な動きを正確に再現する装置であり、外科手術に大きな変革をもたらしました。1999年に米国にて販売承認された手術支援ロボット「da Vinci(ダヴィンチ)」が、これまで世界の手術支援ロボット市場を牽引し、今日に至っています。

慶應義塾大学病院でも、2015年に最新機種「da Vinci Xi」を導入しています。当初は泌尿器科の前立腺全摘術のみに適用していましたが、現在は泌尿器科(図1)、一般・消化器外科、産婦人科の多くの手術に使用し、ほぼ毎日稼働しています。そのような状況の中、川崎重工業とシスメックスの共同出資により設立されたメディカロイド社により、国産初の手術支援ロボット「hinotori(ヒノトリ)」が2020年に開発されました。

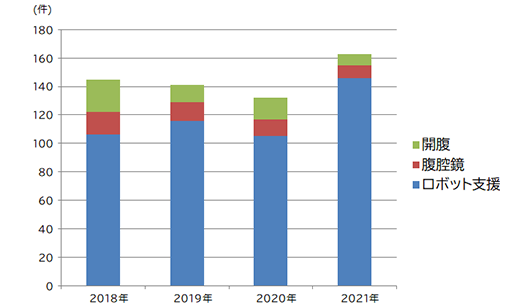

図1.泌尿器科の腹部手術件数

ロボット支援手術件数(腎部分切除、腎盂形成、前立腺全摘、膀胱全摘)は、新型コロナの影響を受けた2020年以外は右肩上がりで増えている。

国産手術支援ロボット「hinotori(ヒノトリ)」の導入

当院では、2022年に手術支援ロボット「hinotori」を導入し、5月19日に泌尿器科にて前立腺摘出手術1例目を実施しました。これからロボット支援手術の適応疾患が広がっていくことが予想され、当院では「da Vinci」と「hinotori」の2台体制でロボット支援手術を行っていきます。現在「hinotori」は泌尿器科の前立腺全摘術のみに適用していますが、8月末の段階ですでに30例以上の手術を実施しています。今後は、他疾患への適応拡大を予定しており、将来的には疾患や患者さんの状態に合わせて、「da Vinci」と「hinotori」のそれぞれの利点を生かしたロボット選択を行っていきたいと考えています。

ロボット支援手術のメリット

ロボット支援手術は、腹部に数か所小さな穴を開けて、ロボット本体と連動している内視鏡カメラと鉗子(電気メスやハサミなどが付いた手術器具)を体内に挿入して行う手術方法です。術者は患者さんから少し離れた操縦席で、3D画像を見ながらロボットを操作します(図2)。

図2.「hinotori」の操作法

「hinotori」の術者は患者さんから少し離れた操縦席で、3D画像を見ながらロボットを操作する。

ロボット支援手術の利点としては、まず患者さんの負担軽減が挙げられます。従来の開腹手術に比べると小さな傷で手術が行えるため、術後の痛みが少なく回復までの期間が短くて済みます。また、気腹といって二酸化炭素を注入して広げたお腹のスペースの中で手術操作を行うため、二酸化炭素の圧力により出血が抑えられるといったメリットもあります。

ロボット支援手術の最大の特徴は、その手術精度の高さです。術者はたとえ体の奥底であっても、内視鏡カメラを挿入し、拡大された鮮明な3D画像で見ることができます。またロボット鉗子の先端の関節は人間の手首の関節よりも多く、人間の手では困難な動きが可能なうえ、手ぶれが補正された繊細な手術操作が可能となります。つまり患者さんにも術者にもメリットの多い手術であるといえます。

「hinotori」手術チーム医師

はじめに

「ロボット支援手術」は、最近、テレビ番組や雑誌などでも取り上げられることが多くなり、皆さんも耳にされたことがあるのではないでしょうか。

国内では高齢男性に多い前立腺がんの治療として始まったこの新しい手術技術、そろそろお子さんへの治療にも応用される時代が迫ってきているようです。

*前立腺がんに対するロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術についてはKOMPAS別項「最新ロボット(ダヴィンチXi)を用いた腹腔鏡下前立腺全摘術 -泌尿器科-」をご覧ください。

ロボット支援手術の特徴

以前はお腹を大きく切開して行っていた手術(開放手術)が、1980年代後半以降、お腹に開けた数か所の小さな孔から内視鏡や手術器具を体内に入れて行われるようになりました(腹腔鏡下手術)。腹腔鏡下手術は患者さんの身体への負担や手術後の痛みを軽減させ、手術療法の大きな進歩となりました。さらに、この腹腔鏡下手術に医療用ロボットを利用することにより、術者は拡大された鮮明な3次元画像の下で両手の動きを体内にある手術器具の細かな動きとして反映させることができ、より精緻な治療が可能となりました。特に、細かな縫合が必要な手術に適しています。ロボット支援手術は専門の研修を修了したプロクター認定医の資格を取得した医師のみが施行できることになっています。

この手術支援ロボットは戦場での手術を遠隔操作できるシステムを目指して開発された経緯があり、米国Intuitive Surgical社の「da Vinci」が世界で最も普及しています。さらに、2020年末には国内Medicaroid社から国産初の「Hinotori」が開発・発表され大きな話題となりました。

国内でのロボット支援手術の現状

国内でのロボット支援手術は、2012年に初めて前立腺がんへの保険診療として認められ、急速に普及するようになりました。慶應義塾大学病院泌尿器科でも年間約100例のロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術が行われています。その後も泌尿器科領域を中心に腎がん、膀胱がんへと適用が拡大され、一般外科や婦人科領域でも行われるようになってきました。

今まで悪性腫瘍がロボット支援手術の対象でしたが、2020年からは水腎症や女性の骨盤臓器脱も保険診療の対象として認められるようになりました。

水腎症とは

水腎症とは、腎盂と尿管の境界部が狭く、尿の流れが悪くなり腎臓が腫れてくる疾患です。腎盂と尿管の境界部そのものが狭い場合や周囲の血管などが境界部を圧迫して尿の流れを妨げていることがあります(図1)。お腹(脇腹から背中)が発作的に痛くなる、尿路感染症を発症して高熱が出る、尿路結石ができる、そして腎臓の機能が悪くなるなど様々な症状の要因となります。

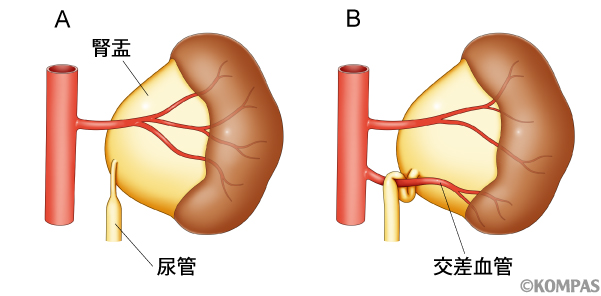

図1.水腎症

A:腎盂と尿管の境界部そのものが狭いタイプ

B:腎臓への血管(交差血管)が腎盂と尿管の境界部を圧迫するタイプ

多くは生まれつきの先天性疾患ですので、小児期、さらには出生前の妊婦さんの胎児超音波検査で診断されることも増えています(胎児約500人に1名の割合で検出)。一方、成人になってから症状が出て診断されることも少なくありません。新生児・乳児期の先天性水腎症は体の成長にともない自然に治ることもありますが、腎臓の腫れが強くなった場合や、腎機能が悪くなる兆候が出てきた場合、腹痛や感染症を発症した場合は手術(腎盂形成術)が必要となります。

水腎症に対する腎盂形成術

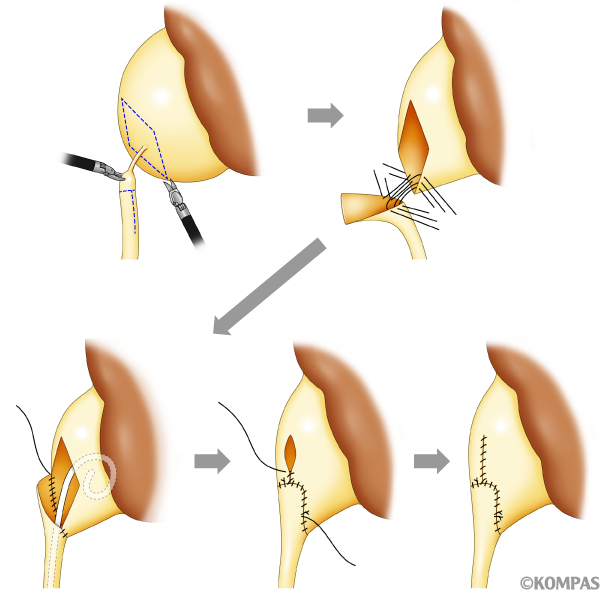

腎盂形成術は、腎盂と尿管の境界の狭い部位を切除して、腎盂と尿管の口径を合わせて新たに吻合する手術法です(図2)。細径の吸収糸を用いた精緻な縫合が要求されますが、乳児を対象としても手術後に再び狭くなるなどの合併症はほとんどなく、治療成績は良好です。この腎盂形成術は、現在、側腹部を切開する開放手術、4か所程度の孔から行う通常の腹腔鏡下手術、さらにロボット支援手術で行われています。

図2.腎盂形成術

お子さんへの治療として

小児の水腎症は、お子さんの年齢や体格が様々なためそれぞれに合った治療方法が選択されます。通常の腹腔鏡下手術の手術器具は小児専用の小さな器具がある程度揃っていますが、ロボット支援手術の手術器具はまだ成人用のものが主体であり小児専用の器具はありません。ロボット支援腹腔鏡下腎盂形成術では、お腹に1cm程度の孔が5か所必要で、お腹全体をガスで膨らませながら行います。一方、乳幼児の場合では、開放手術なら3cm程度の創1つで、筋肉の切開も要さずに腎臓周囲に限定した手術操作で治療が可能なため、かえって身体への負担は少なくなります。

今後、細径のロボット機器が開発され、小児にもこのロボット支援手術が普及してくることが予想されます。当科では、対象となるお子さんの年齢、体格、病状に合わせて各治療方法の利点・欠点をよく検討し、ご家族の皆さんとご相談しながら診療にあたっています。

小児泌尿器診療スタッフ

手術支援ロボット「ダヴィンチ サージカルシステム」の導入

ここでご紹介するロボット支援手術とは、手術支援ロボット「ダヴィンチ サージカルシステム」を使用して行う腹腔鏡手術のことです。2016年3月現在、わが国において保険収載されているロボット支援手術は「ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術」のみです。

前立腺全摘術とは?

がん化した前立腺をすべて摘除する手術を前立腺全摘除術といいます。アメリカ泌尿器科学会の「前立腺がんマネジメントガイドライン」には「前立腺全摘除術の最大のメリットは限局性前立腺がんを治癒させること」と定義されています。限局性前立腺がんとは遠隔転移がなく前立腺内にがんがとどまるものを指します。最近の臨床試験では、放射線治療と比較して前立腺全摘除術により限局性前立腺がんの生存率が向上することが分かっています。

腹腔鏡下前立腺全摘術とは?

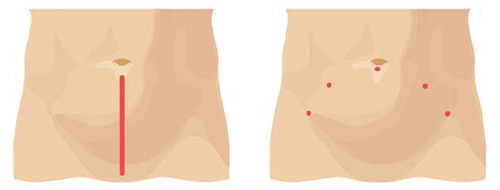

過去には前立腺がん手術は開腹手術で行われていましたが、当院では2000年より腹腔鏡下前立腺全摘術(以下、腹腔鏡手術)を導入し、これまで1100人以上の患者さんが安全に手術を受けられてきました。腹腔鏡手術では、医師は5個の約1cmの切開創から長い鉗子と小さな内視鏡を入れて、腹腔内を映し出すテレビモニターの画像を見ながら手術を行います。腹腔鏡手術で患者さんが受ける最大のメリットは、小さな切開創、気腹圧(10mmHgという比較的高い圧で二酸化炭素を注入し腹腔を膨らますこと)による出血量の大幅な減少、入院期間を短くすることです。結果として患者さんには少ない痛み、輸血の可能性の低減、早期の社会復帰をもたらします(図1)。

図1 開腹手術における切開部(左)および腹腔鏡下前立腺全摘術における切開部(右)

最新機種「ダヴィンチXi」を使った腹腔鏡手術

当院では2015年12月より手術支援ロボットであるダヴィンチ サージカルシステムの最新機種「ダヴィンチXi」を導入し、この腹腔鏡手術を行っています。ダヴィンチXiは高画質で立体的な3Dハイビジョンの手術画像の下、人間の手の動きを正確に再現する装置です。ダヴィンチは世界の外科手術に大きな変革をもたらし、前立腺がん、腎臓がん、胃がん、大腸がん、食道がん、子宮がんなどに適応されてきました。これまで日本国内でも年間約12000件(2015年現在)の前立腺全摘術がダヴィンチにより施行されています(図2)。

図2 ダヴィンチ最新機種「ダヴィンチXi」

ダヴィンチの特長

ダヴィンチを使用することで従来の腹腔鏡手術に比べ、医師は鮮明な画像の下、より精緻な手術を行うことが可能となりました。その結果、より良い神経温存手術(より良好な性機能温存)、出血の抑制による輸血の可能性の更なる低減、排尿機能のより早い回復が期待できます。

ダヴィンチ自身が医師の考えに従わず勝手に作動することはありません。ダヴィンチを使ったロボット支援手術は十分にトレーニングを受けた医師の操作によって実施されます。医師がダヴィンチを操作すると、システムは医師の両手の動きを患者さんの体内にある鉗子により細かく精緻な動きまで反映します(動画1・2)。

動画1「ダヴィンチで折り紙を折る」

動画2「ダヴィンチが縫う」

最新機種「ダヴィンチXi」

2015年12月、当院に導入されたダヴィンチXiは手術支援ロボットの従来機種であるダヴィンチSiの後継機種として開発されました。このダヴィンチXiの特長はロボットアームがより細くなり、ロボットアーム同士の干渉を低減することが可能となるため、手術時間の短縮とより精緻な手術を可能としました。また、ロボットアームに一つ関節が増えたため、よりアプローチの難しかった部位へのアプローチが可能となり医師の可動域が増えました(動画3)。また、血管シーリングシステムや単孔式手術にも適応可能であり、まさに「すべての将来技術に対応したプラットフォーム」と言っても過言ではありません。

動画3「実際の手術でのダヴィンチXi」

ダヴィンチXiを使用したロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術の適応

75歳以下の男性で限局性前立腺がんを有する患者さんが適応となります。前立腺針生検を施行した結果、前立腺がんと病理診断された場合、前立腺がんの広がりをMRI、CT、骨シンチグラムを施行して確認します。

手術は約3時間ですが、患者さんを25度の頭低位にして手術を行うため、眼圧の高い方は適応にならない場合があるので、手術前に当院眼科を受診して頂きます。また骨盤内手術を施行された方、血液凝固異常、出血しやすい患者さんも適応外となる場合があります。手術前に全身状態を十分に精査して手術適応を決めていくため、手術適応にならない場合もありますのでご了承ください。

関連リンク

ダヴィンチチーム

ダヴィンチに関わる医師(泌尿器科、麻酔科、眼科)、看護師、臨床工学技士らでチーム一丸となり、患者さんの治療・サポートにあたっています。

はじめに

「包茎」とは、陰茎先端の亀頭が包皮という皮の部分に覆われ露出していない状態を言います(図-1)。小児におけるこの「包茎」は、養育者であるお母さま、お父さまを様々な正しい、そして正しくない情報が錯綜して悩ませます。おむつ交換や入浴時などに見る機会の多いのはお母さまですが、「異性の陰部のことなんかよくわからない!パパがしっかり見てあげてよ!」というお気持ちでしょう。一方、お父さまにとっても「おとなのことならまだしも、子どもの頃なんて覚えていないよ!」というのが正直なところではないでしょうか。そんななか、ご両親とも「おとなになってから包茎で悩ませたくない、治療が必要なら早くしてあげたい」というのが親心かもしれません。しかしながら、尿路や生殖器を専門に扱う我々泌尿器科医にとっても、実は「小児の包茎」は古くて新しい、そして今なお議論の尽きない永遠のテーマなのです。

今回は、このような「小児包茎に対する治療方針」について、最新の医学情報を踏まえて概説したいと思います。

小児期の包茎は病気ではない!

1.亀頭・陰茎の発達

男児が出生した時、亀頭は包皮で完全に覆われ、さらに亀頭表面と包皮の内側はぴったりとくっ付いて剥がれない状態です(図-1)。包皮の出口(包皮輪)もきつく、あまり伸びないことが一般的です。これが乳児期から幼児期にかけて、亀頭表面と包皮内側の間に脱落した細胞や分泌物が垢として溜まり(恥垢と呼ばれ、白い塊として透けて見えることがあります)隙間ができるようになって剥がれてきます。学童期にはぴったりとくっ付いていた亀頭と包皮がしっかり剥がれ、さらに時々起こる勃起現象によってきつかった包皮輪も少しずつ引き伸ばされるようになります。

この時期の包皮輪の口径や伸展性には個人差があり、よく伸びるようになっていれば普段は亀頭が包皮に覆われていても、包皮を陰茎の根元に押し下げれば亀頭がしっかり露出するようになります(図-2)。このようになっていれば亀頭の表面もしっかり洗えるので清潔が保たれます。しかしながら、包皮輪の伸びが不十分で亀頭を露出することができないと、亀頭と包皮の間が不衛生なままとなったり、尿の飛びに影響が出たりと健康上の問題が生じることがあります。

第二次性徴の時期に入ると、男性ホルモンが活発化することにより亀頭や陰茎が急速に発達し、包皮も軟らかく伸びやすくなります。普段でも亀頭先端が次第に露出されるようになります。さらに、思春期後期以降は最終的に勃起をしていない時でも亀頭が露出した状態となります。

したがって、以上のような自然経過を考えると少なくても思春期までの包茎は病的なものではないのです。

2.包皮の役割

それでは、包皮とはもともと男子にとって不要なものなのでしょうか?包皮は哺乳動物に数千万年以上前から存在し、今なお健在です。無駄で不都合な組織は徐々に退化・変化するとの進化論の立場からみれば、何らかの役割があるはずです。

まず、生殖活動の必要がない小児期においては亀頭を保護する役割を担っていると考えられます。そして、最近の医学論文では、包皮は男性陰部の重要な感覚をつかさどっていることが示されています。本来亀頭と包皮の知覚には大きな相違があるとされています。一般に誤解されているかもしれませんが、亀頭部にはそっと優しく触られる繊細な感覚を感じる神経は少なく、圧迫感や痛みなどの原始的で粗野な感覚を感じる神経が分布しています。一方、包皮輪やその内側にはマイスナー小体という鋭敏な感覚をつかさどる組織が豊富に認められます(図-3)。この鈍感な亀頭と繊細で敏感な包皮との組み合わせが、将来の正常な性行為や性感覚には必要と考えられるようになっています。

つまり、余剰に見える包皮部分も将来の性活動には重要かもしれないということです。

どのような場合に治療が必要なのか?

このように小児期の包茎は決して病的なものではありませんので、基本的に治療は不要です。しかしながら、包皮輪がきつ過ぎると健康上の問題が生じることがあり、そのような場合に限って治療を行うことが一般的となっています。具体的には、以下のような場合です。

1. 排尿の妨げとなる場合:包皮輪がきつく狭い状態ですと尿がしっかり飛ばなくなることがあります。排尿時に尿が亀頭と包皮の間に溜まって、陰茎の先端が膨らむバルーニング現象はその1つの兆候です(図-4)。

2. 亀頭包皮炎を繰り返す場合:包皮が容易に剥けず亀頭と包皮の間が洗えない状態でいると、不衛生となり細菌の繁殖により炎症を起こしやすくなります。陰茎は赤く腫れ上がり、膿が出たり排尿する時の痛みを伴うようになります。ただし、これは不潔な手で触ることなどの要因もありますので、外出後の手洗いを徹底することも重要です。

3. 尿路感染症を起こしやすい場合:水腎症や膀胱尿管逆流症といった尿路の疾患があるお子さんでは、尿路に細菌が侵入すると腎盂腎炎という重篤な感染症(高熱を伴い、繰り返すと腎障害を招きます)を起こしやすくなります。原因となる細菌は尿道口から侵入しますので、このような尿路感染症を起こしやすいお子さんでは亀頭部が不衛生となり排尿の妨げとなる包茎に対しては早くから積極的に治療することが推奨されます。

4. 嵌頓包茎を起こす場合:包皮輪がきついのに無理に亀頭を露出させると、きつい包皮輪で陰茎本体が締め付けられた状態となります(図-5)。この状態が長引くと(きつい指輪をつけた状態と同じです)、亀頭部は血行が悪くなり組織がダメになってしまいます。まず緊急的に陰茎の締め付けを解除しなければなりませんが、このような事態を繰り返さぬようきつい包皮輪への対処が必要となります。

どのような治療が行われるのか?

包茎に対する治療は、以前では手術を行うのが一般的でした。しかしながら、最近では軟膏を塗って包皮輪を伸ばす治療が広く行われるようになり、良好な治療成績が医学論文で報告されています。

1.軟膏塗布治療

きつい包皮輪にステロイドホルモン含有軟膏(女性ホルモンや男性ホルモンが使われることもあります)を一日2回塗ってその伸展性を改善させる方法です。4~8週間継続すると80~90%以上のお子さんさんで包皮が剥け亀頭が露出できるようになります。ステロイド剤はコラーゲンの合成を低下させ皮膚を薄くする作用や炎症を抑える作用により包皮の伸展性を改善させるとされ、また、全身への副作用はないことが示されています。

さらに、包皮をやさしく陰茎の根元へと押し下げ、包皮輪に緊張をかけて少しずつ伸ばす包皮伸展訓練を同時に行うとさらに効果的となります。ただし、やみくもに無理に行うと包皮の出血や亀裂を生じ、後に包皮が硬くなったり、嵌頓包茎を引き起こすことがありますので専門医から十分な指導を受けて下さい。

2.手術治療

包皮輪を含めた余剰な包皮をリング状に切除する環状切除術が一般的に行われます。確かに亀頭を露出させるという目的においては確実な治療方法ですが、自制の困難な小児期には全身麻酔が必要となりますし、頻度は少ないものの尿道の損傷など合併症の可能性もあります。先に述べたように、ここで切除される余剰に見える包皮部分には最も鋭敏な感覚をつかさどる組織が含まれているので、将来の性感覚への影響も懸念されます。

ちなみに、現在でもなお男子の75%が環状切除術を受ける米国ではマスターベーション過多、フェラチオなどの過激な性行為が多い理由の1つとして手術に伴う性感覚の異常が指摘されています。さらに、男性の環状切除により女性の性行為や性感覚も変化することがあり、手術を受けていない自然な陰茎の男性との性行為の方が女性にとってもより長い快適な感覚が得られるとの意見もあります。

したがって最近では、手術治療は閉塞性乾燥性包皮炎という包皮輪が非常に硬く軟膏塗布療法では全く効果のないようなお子さんに限定して行われるようになっています。

おわりに

小児期の包茎は決して病気ではありません。したがって治療も健康上の問題が生じるごく限られた場合にのみ行われます。そして、将来の性活動なども考えると安易な手術は避けるべきと考えられます。

慶應義塾大学泌尿器科学教室では小児泌尿器科領域を専門とする診療グループが存在します。今回ご紹介した「包茎」だけではなく、腎移植を含めた様々な小児泌尿器科疾患に対する治療を最新の医学情報をもとに行っています。小児泌尿器科専門外来![]() は毎週水曜日と金曜日の午後に開設されていますので、お気軽にご相談ください。

は毎週水曜日と金曜日の午後に開設されていますので、お気軽にご相談ください。