はじめに

かつては、脳卒中など、脳の疾患で起こった運動麻痺は発症してから3~6か月以降は改善が難しいと考えられてきました。しかし、昨今の脳科学の進歩、治療技術の進歩により、慢性期の運動麻痺においても改善が可能であるということがわかってきています。本稿では、慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室が取り組んでいる「視覚誘導による運動錯覚療法(KINVIS療法)」、「小児期発症の脳疾患による運動麻痺に対する治療」について説明します。

視覚誘導による運動錯覚を用いた上肢麻痺の治療

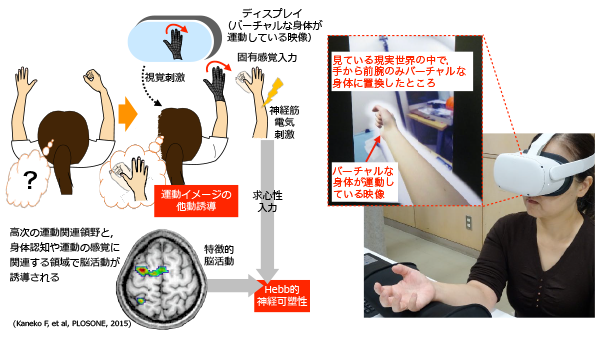

運動錯覚とは、体験者は安静にしているにも関わらずあたかも自分が運動しているかのように感じる、すなわち運動イメージが脳内で再生されているような心理的状態です。この治療では、コンピュータグラフィクスなどのバーチャルな身体が運動している映像を見ていただきます。その際に、ヘッドマウントディスプレイや液晶ディスプレイを用います。さらに脳可塑性を誘導する効果を高めるために、微弱な神経筋電気刺激を組み合わせます。このようなリハビリテーションにおける治療法を、視覚誘導による運動錯覚療法(KINVIS療法)と呼んでいます(図1)。

図1.KINVIS療法の解説(左図は文献1をもとに筆者が作成)

現在は、脳損傷など中枢神経障害の後に上肢の感覚運動機能が麻痺した方を対象とした臨床試験を行っています。麻痺の状態により実施方法をカスタマイズして行い、1回につき20~60分程度実施します。可能な場合には、所定の筋から筋電図を記録して神経筋フィードバック療法として実施する方法もあります。KINVIS療法とともに、十分なストレッチや運動課題の練習を行うことが大切です。KINVIS療法は、これまで治療手段が少なかった重度麻痺の方でも受けることができます。

KINVIS療法による生理学的効果

これまでの研究から、視覚によって運動錯覚が誘導されている最中には、能動的に運動イメージを脳内再生させた時に近い脳活動が起こることが示されています。また、運動錯覚が起こっている状態で電気刺激を組み合わせることで、脳の状態が運動機能の回復に有利な状態になります。また、脳だけでなく脊髄反射への影響についても検討されており、痙縮(主に手足などに起こるつっぱり)の低減効果も期待されます。

これまでの臨床試験結果

10日間の運動錯覚療法と運動療法を組み合わせた治療前後に、脳の機能的な繋がりや運動機能が改善する可能性が認められました。治療後には、上肢運動機能を検査するFugl-Meyer Assessment(FMA)や痙縮の程度を検査するModified Ashworth Scale(MAS)において運動機能や手指屈筋の痙縮の有意な変化が認められました。

現在も、維持期や回復期にある方々を対象に臨床試験を継続しています。

小児脳卒中による運動麻痺に対する治療

小児脳卒中とは?

脳卒中は成人、高齢の方の疾患のイメージですが、小児でも起こりえます。小児脳卒中は、一般的に生後4週(28日)~18歳までに発症した脳卒中と定義されています(小児脳卒中は健康な脳に起こる後天性の疾患であり、出生前から麻痺がある「脳性麻痺」とは定義が異なります)。小児出血性脳卒中と虚血性脳卒中は同じ頻度で発生し、約1.7/10万人の小児が発症します。小児脳卒中は脳血管系の構造的な異常によって引き起こされます。小児脳卒中による死亡率は約5%であり、生存者の3分の2以上に神経学的後遺症が見られます。小児脳卒中後の最も一般的な神経学的後遺症は片麻痺であり、重度になることが多いです。

小児脳卒中による運動麻痺に対する治療の報告

小児脳卒中後の運動麻痺の治療の報告は、まだ多くはありませんが、いくつかの手法が報告されています。例えば、非麻痺側の手を拘束し麻痺手の運動を高めていくCI療法は、海外での報告も含めいくつかあり、運動機能改善の効果があると考えられています。しかし、CI療法は小児の患者さんには負担がやや大きいため、適応される範囲が限られてしまうという問題がありました。そこで、我々が取り組んだのは、随意運動介助型電気刺激を用いる治療です。

小児脳卒中による運動麻痺に対するHANDS療法の取り組み

HANDS療法は、随意運動介助型電気刺激装置を用いる治療です。主に手指の伸筋を促通するための神経筋電気刺激を、リハビリの時間だけでなく、それ以外の時間でも行います。入院中の患者さんを対象に1日8時間の電気刺激を3週間行っています。あわせて痙縮をコントロールするための手関節装具を用います。

当院では3~18歳の間に発症した小児脳卒中患者さんにHANDS療法を行い、上肢機能の有意な改善を得たことを報告しています(文献2)。これらの患者さんは発症してから平均1,000日経過していた慢性期の患者さんでした。

今後も小児患者さんの運動機能の回復を目指し、当教室では取り組んでまいります。

参考文献

- Brain Regions Associated to a Kinesthetic Illusion Evoked by Watching a Video of One’s Own Moving Hand.

Kaneko F, Blanchard C, Lebar N, Nazarian B, Kavounoudias A, Romaiguère P.

PLoS One. 2015 Aug 19;10(8):e0131970. doi: 10.1371/journal.pone.0131970. - Effects of hybrid assistive neuromuscular dynamic stimulation therapy for hemiparesis after pediatric stroke: a feasibility trial.

Oshima O, Kawakami M, Okuyama K, Suda M, Oka A, Liu M.

Disabil Rehabil. 2021 Mar;43(6):823-827. doi: 10.1080/09638288.2019.1643415.

災害リハビリテーションとは

地震・津波・台風などの自然災害や大規模事故などの人的災害を含む災害時には、災害派遣医療チーム(Disaster Medical Assistance Team; DMAT)などによる救命救急を主体とした医療支援が重要なのはニュースなどで良く知られているところです。近年、立て続けに発生した大規模災害において、災害時要支援者である高齢者や障害児者等へのリハビリテーションや生活支援、二次障害の予防に向けた支援活動の重要性と必要性が強く認識されるようになりました。

リハビリテーション関連団体としては、日本リハビリテーション医学会、日本理学療法士・作業療法士・言語聴覚士協会のほか日本義肢装具士・回復期リハビリテーション病棟・日本訪問リハビリテーション・全国デイケア協会など多職種の独立した組織が存在していました。2011年3月11日に発生した東日本大震災において甚大な被害に直面し、各種関連団体が手を携えて被災者・被災地の支援に取り組むことの必要性が強く認識され、2011年4月に「東日本大震災リハビリテーション支援関連10団体」が結成されました。その活動経験をもとに、2013年7月に「大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会(Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team: JRAT)」が発足し、2020年4月には一般社団法人になりました。現在では、「国土強靭化計画(レジリエンスジャパン)」においても、JRATの重要性が明記されています。

災害リハビリテーション支援活動の実際

災害リハビリテーションは、発災直後から復興までにかけて経時的状況変化に応じた支援を行います。関連団体が一団となって被災者、被災地のための支援活動を効率的・効果的に展開していきます。

被災混乱期

発災直後から約72時間はライフライン・交通網・情報網の破綻とともに、行政・医療・介護機能の破綻・混乱期です。現地リハビリテーション関係者が主体となり、リハビリテーション対象者の状況把握、簡易ベッドや手すりの設置など避難所環境整備等、DMATの補助的な活動や現地のリハビリテーションニーズの情報収集・発信を行います。

応急修復期

発災後4日目から1か月までの時期で、破綻したライフラインや交通網・情報網が復旧し始め、行政等の指示命令系統が整備されます。リハビリテーション科医・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・介護福祉士・栄養士・介護支援専門員・社会福祉士などで構成するリハビリテーション支援チーム(JRAT)の活動が開始されます。避難所における被災者の生活状況の把握を行い、高齢者や障害児者等の要配慮者が避難生活を混乱なく開始できるように支援します。具体的には避難所の環境整備、食事・清潔・排泄・移動などのセルフケアの支援、感染症やうつ症状の予防、深部静脈血栓症・生活不活発による弊害に対して注意喚起や運動療法の実践を行います。

復旧期

発災2か月目から6か月の期間で、避難所の集約化が始まるとともに、二次避難所・福祉避難所への移行・運営、応急仮設住宅での生活が開始されます。JRATは引き続き当該避難所生活に対する生活不活発病の予防や、福祉避難所・仮設住宅での生活支援や帰宅者の孤立化対策を行います。避難生活の長期化を見据え、定期的な運動療法の励行指導や仮設住宅でのアクティビティの集いなども支援の一つです。

復興期

発災6か月以降の地域生活の安定・維持・向上を目指しながら新たな街づくりへと復興していく時期です。JRATなど外部支援チームは撤退し、地域のリハビリテーションチームや現地関係者により新しい街づくりやコミュニティ作りなど生活再建に必要な地域リハビリテーション活動を行います。

慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室での取り組み

当教室の前教授の里宇明元名誉教授は、東日本大震災当時から被災地支援やJRAT等の組織・体制整備において中心的な役割を果たし、大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会シンクタンク代表(顧問)・研修企画委員会委員長を務めていたことから、当教室では、災害リハビリテーション研修会の開催、マニュアルの作成、テキストの発刊等、災害リハビリテーションの普及・啓発、専門的人材育成に関する活動に取り組んできました。

実際の活動経験としては、2015年茨城JRAT関東・東北豪雨災害支援への対応として、被災後のエコノミークラス症候群予防に対して弾性包帯取扱業者への協力要請を中心に支援物資調達協力を行いました。 2016年熊本地震への対応では、各病院・団体の立場で教室員がJRAT本部運営に当たり、現地視察を行いました。また、多職種を率いて4チームが現地支援活動をしました(図1)。

図1.

熊本地震の応急修復期、現地本部で諸団体との合同会議の様子。患者情報やリハビリテーション支援活動の目的を共有し、JRATのリハビリテーション医が各チームへ避難所での運動不足解消を目的に集団体操の指導を指示しているところ。

平時の啓蒙活動としては、平成26(2014)年度、平成27(2015)年度東京都在宅療養推進区市町村支援事業「医学的ケアを要する在宅療養患者の災害時支援事業」として災害リハに関する研修会やイベント開催に参画しました。

なお、2021年4月からは、JRAT東京支部事務局を当教室が務めることとなりました。

今後の展望

我が国では避けることができない地震や豪雨などの自然災害に対し、災害発生時の迅速かつ的確な対応を行うため、平時の備えとして災害リハビリテーションの教育・研修・啓蒙活動を行なってまいります。

大規模災害に限らず、近年頻発している局地的災害に対しても同じ備えが必要で、日頃からの各種団体・行政との連携を充実させてまいります。

参考文献

・災害リハビリテーション標準テキスト / 大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会企画・編集

東京 : 医歯薬出版, 2018.6