はじめに

経皮的凍結融解壊死療法(クライオアブレーション、以下凍結療法)は、局所麻酔下にてがんへ凍結針を刺し、がんを凍らせて壊死させる治療法です。慶應義塾大学病院では2002年から約240名の肺腫瘍の患者さんにこの治療を行い、良好な治療成績を収めてきました。2016年より治療を一時休止していましたが、2023年5月より患者申出療養(注)として再開いたしました。凍結療法には、(1)体への負担や痛みが比較的少ない、(2)呼吸機能の低下がほとんどない、(3)放射線療法や化学療法が効きにくいがんにも効果が期待できる、(4)治療部位に再発した場合も繰り返し行うことができるという特徴があります。

(注)患者申出療養とは

我が国においては必要かつ適切な医療は基本的に保険収載しています。そのうえで、保険収載されていないものの、将来的な保険収載を目指す先進的な医療等については、保険外併用療養費制度として、安全性・有効性等を確認するなどの一定のルールにより保険診療との併用を認めています。患者申出療養は、先進的な医療について患者さんの申出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにするものです。現在、国によって計10種類の新技術が認定されています。詳しくは、厚生労働省の「患者申出療養制度」解説サイト![]() をご覧ください。

をご覧ください。

外来での窓口は、呼吸器外科になります。入院後の治療は、呼吸器外科、放射線科、呼吸器内科の連携のもとに、看護師、放射線技師、臨床工学技士からなるチームで担当いたします。また、それぞれの患者さんにとって凍結療法が最適な治療かどうかは、呼吸器外科医、呼吸器内科医、放射線科医で構成される「呼吸器カンファレンス」にて入院前に検討いたします。

問い合わせ先:セカンドオピニオン![]() 外来担当者まで

外来担当者まで

凍結療法の対象となる患者さん

凍結療法の対象となるのは次のような患者さんです。

基本的に、標準的ながん治療(手術、化学療法、放射線療法)を受けられない胸部悪性腫瘍(肺腫瘍・縦隔腫瘍・胸膜腫瘍・胸壁腫瘍)を対象としています。詳しくは以下をご参照ください。

【対象】

- 標準治療の適応がない胸部悪性腫瘍

- 治療標的病変数3個以内

- 治療標的病変の最大径(1)肺悪性腫瘍3.5㎝以下、(2)その他の胸部悪性腫瘍10㎝以下

- 治療標的病変以外に活動性病変がない

- 年齢18歳以上、79歳以下

- 全身状態がある程度保たれている(歩行、自分の身のまわりのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす)

- コントロール不能の凝固異常がない

- 全身的治療を要する活動性の疾患がない

凍結療法の有効性

手術不能の原発性肺がんIA期の患者さんに対する凍結療法では、3年局所制御率(3年間凍結部位にがんが再発しなかった患者さんの比率)97%、3年全生存率(凍結療法後に3年間生存された患者さんの比率)88%、3年無再発生存率(3年間全身のどこにもがんが再発しなかった患者さんの比率)67%、平均全生存期間62か月と標準的ながん治療である体幹部定位放射線療法に匹敵する良好な治療成績を収めています。

転移性肺がんでは、がんの種類によって治療成績が異なります。一般的には、最大径が2cm以下の比較的小さながんでは、3年局所制御率は70%と良好です。

凍結療法は、放射線療法や化学療法とは全く異なるメカニズムでがん細胞を壊死させるため、放射線療法や化学療法が効きにくいがんに対しても効果が期待できます。また、治療後に呼吸機能が低下しないことも特徴のひとつです。放射線療法との違いとして、凍結部位に再発を来たした場合に繰り返し治療が行えるというメリットもあります。今回治療で用いる凍結装置Visual-ICE(Boston Scientific社)は、米国においては胸部悪性腫瘍を含む各種のがんに対して薬事承認を得ている治療機器です。

図1.凍結装置Visual-ICE(Boston Scientific社)

©2023 Boston Scientific Corporation.All rights reserved.

凍結療法の合併症

凍結療法は、体への負担が比較的少ない治療法ですが、それでも以下のような合併症(治療を要するもの)が起こり得ます。当科で、過去に227名の患者さんに行った366回の凍結療法の合併症は、以下の通りです。

- 気胸(頻度:18%)

凍結針を刺した肺の穴から空気が漏れて、気胸が起こることがあります。軽度の場合には経過観察を行いますが、中等度以上では一過性の脱気処置を行う(7%)、あるいは胸腔ドレーンという管を胸の中に留置します(11%)。それでも治癒しない場合には、癒着剤を胸の中に注入して穴を塞ぐ治療法(胸膜癒着療法)や手術を行います。 - 低酸素血症(頻度:1.6%)

凍結療法後に血中の酸素濃度が低くなり、酸素投与を必要とすることがありますが、通常は1~2日で酸素投与が不要になります。 - 間質性肺炎の急性増悪(頻度:0.5%)

間質性肺炎という自己免疫疾患をお持ちの方は、凍結療法後にその病勢が悪化することがあります。そのため、現在は活動性の間質性肺炎をお持ちの方は凍結療法の対象としていません。 - 凍傷(頻度:0.5%)

凍結針の穿刺部に凍傷(しもやけ)を起こすことがありますが、一般的な傷の処置を行うことで軽快します。 - 創部感染(頻度:0.3%)

凍結針の穿刺部に感染を起こすことがありますが、一般的な傷の処置を行うことで軽快します。 - 血腫(頻度:0.3%)

肺内や胸壁内に出血して血腫をつくることがありますが、自然に止血して縮小することがほとんどであり、これまでに手術を要したことはありません。 - 膿胸(頻度:0.3%)

胸腔内に感染を起こして膿胸を起こすことがあります。胸腔ドレナージ、抗菌薬投与、場合によっては手術で治療します。 - 横隔神経麻痺(頻度:0.3%)

横隔神経に近い場所にある腫瘍を治療すると、横隔神経麻痺を起こして、呼吸機能が低下することがあります。 - 肺動脈血栓塞栓症(頻度:0.3%)

肺動脈内に血栓ができることがあります。抗凝固療法を行って治療します。 - その他の予期せぬ合併症

凍結療法は新しい治療法であり、過去の経験からは予期できない合併症が起こる可能性もあります。その場合にも、各診療科と協力し最善の対処を行います。

凍結療法の実際

凍結療法は、通常4~5日の入院で行われます(気胸などの合併症で入院期間が延長する場合もあります)。

入院1日目(治療前日)

オリエンテーション等を行います。

入院2日目(治療日)

朝から食事を止めて、治療を開始します。治療に要する時間は3~4時間です。治療は局所麻酔下で行いますが、少し気分が楽になるような薬を使用します。CT室の台の上に横になり、CTを撮影しながら凍結針をがんに刺します。凍結針が適切な位置にあることを確認したのち、約50分間かけてがんを凍結融解します(5~10分間凍結して、10分間融解させるというプロセスを計3回繰り返します)。治療後は、病室に戻り安静にします。治療2時間後の胸部X線検査画像を確認した後に、歩行や食事が可能となります。

入院3日目(治療翌日)

血液検査、胸部X線検査、胸部CT検査を行います。

入院4~5日目(治療2~3日目)

合併症発生の有無を確認し、問題なければ退院になります。

図2.凍結療法中の様子

CTを撮影しながら凍結針を留置している様子。

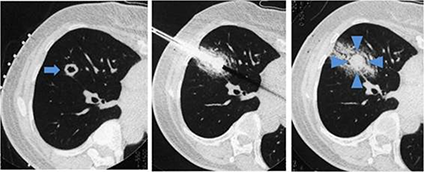

図3.凍結療法中のCT画像

【左】治療前:矢印が指しているのが肺がん。

【中央】凍結中:凍結針で貫かれたがんがアイスボールで包まれている。

【右】治療終了後:凍結範囲に一致して白い影ができている(矢印)。数か月かけてこの影が小さくなっていき、最後に小さな影が治療後の傷痕として残る。

凍結療法の費用

凍結療法は保険外診療のため、治療費は患者さんの自己負担になります。ご参考までにおおよその費用を以下に示します。

本試験は、患者申出療養として実施するため、保険診療に係わる医療費以外の自己負担として、本療法を患者申出療養として計画・管理、国への届出や各種調整等の費用として830,560円と、本療法を1回実施するために445,960円が発生します。なお、ここでお示ししている費用は1回の療法時に本療法用の凍結・融解用針を2本使用した場合です。腫瘍の状態により、3本以上針を使用した場合は使用した針分の費用が追加となります。これらの費用は、参加にあたりご負担いただく必要があります(2023年10月現在)。

詳しい説明を要望される場合は、研究責任医師・研究分担医師にお尋ねください。本試験に参加している間の検査、通院、入院の費用はすべて、加入している健康保険の種類に応じて負担いただきます。また、本試験参加に伴い、謝礼や交通費などをお支払いすることはありません。

凍結療法後の経過観察

治療後は外来に通院していただき、3か月ごとの胸部CTで凍結療法の治療効果を評価していきます。治療部位での再発や新病変を認めた場合には、再治療の適否を検討いたします。外来通院の医療費は、健康保険でカバーされます。

おわりに

標準的ながん治療(手術、化学療法、放射線療法)を受けられない患者さんにとって、凍結療法は有効な治療手段となり得ます。治療をご希望の方は、セカンドオピニオン![]() 外来を予約受診してください。

外来を予約受診してください。

さらに詳しく知りたい方へ

- 進歩状況・募集状況は、「jRCT(臨床研究等提出・公開システム)

」をご確認ください。

」をご確認ください。 - 詳しくは、「患者さんへ 胸部悪性腫瘍に対する経皮的凍結融解壊死療法の有効性・安全性に関する研究

」をご参照ください。

」をご参照ください。

はじめに

2014年9月より、慶應義塾大学病院呼吸器外科では、漏斗胸(ろうときょう)に関する悩みにお答えするために「漏斗胸外来」を開設しています。漏斗胸外来では、「漏斗胸と指摘されたけど、どの診療科を受診したら良いかわからない」、「学生のときから健康診断のたびに指摘されてきたが治す方法はないだろうか?」といった疑問に真摯にお答えできるよう努めています。そこで、以下に漏斗胸と当科での診療内容について具体的にお示しし、少しでも多くの患者さんに治療の内容をご理解いただければと考えています。。

漏斗胸とは

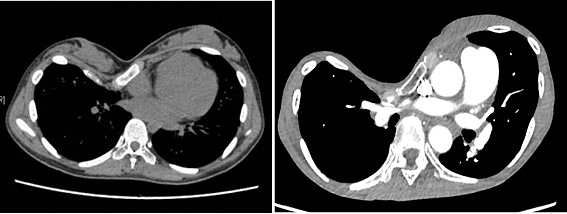

漏斗胸とは、胸の正面にある胸骨の一部が陥凹(かんおう)することにより、胸の形(胸郭:きょうかく)が変形する病気です。これは、肋軟骨という胸骨と肋骨をつなぐ軟骨の形成異常が原因と考えられています。凹み(くぼみ)の程度には個人差があり、症状がない場合から、動悸や労作時の息苦しさを感じるなど様々です(図1、2)。また、外見上の違いから学童期や青年期に内向的な性格になることや、いじめに遭うことがあり、精神発達面においても問題となることがあります。

図1. 陥凹の程度と個人差

図2. CT検査を用いた陥凹の画像評価

当科の漏斗胸治療の特徴

漏斗胸は、ごく軽度の陥凹であれば、姿勢の矯正や胸部の筋肉の増強などで対応することもありますが、一般的な治療方法は手術治療であり、当科でも手術治療を中心に行っています。漏斗胸は胸郭が形成される若年での手術が適当とされていますが、当科の診療の特徴として成人の患者さんも積極的に治療を行っています。体表から胸腔に至る全ての胸部操作が当科の専門分野であり、胸腔鏡を用いた体に負担の少ない治療に加え、複雑な縦隔操作が必要な胸骨拳上法など、患者さんの状態に合わせた、安全で最適な治療を行うことができます。さらに大学病院という特徴を生かし、心臓血管外科、形成外科、小児外科、精神神経科などと連携した治療を行うこともあります。

治療の概要

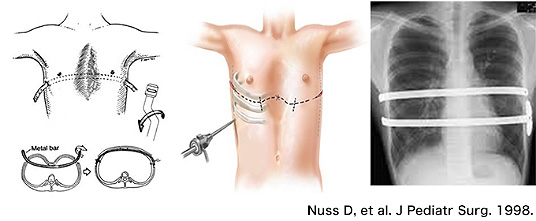

当科では、成人患者さんを中心にNuss法(ナス法)という手術方法を積極的に行っています。Nuss法が発表される以前に行われていた胸骨反転法やRavitch法では、傷が大きく残り、凹みの改善も十分に得られない場合がありました。Nuss法は、1998年に米国の小児外科医Dr. Nussが発表した術式で、Pectus bar(ペクタスバー)というチタンでできた金属製の棒で胸郭を内側から矯正する方法です(図3)。日本でも2000年頃から広く行われるようになり、当科でも特殊な症例を除き、Nuss法を第一選択としています。成人の患者さんでは骨が硬く手術適応とならない施設もありますが、当科では成人の患者さんでも問題なく手術を行っています。

Nuss法は、全身麻酔で手術を行います。患者さんの胸郭の陥凹に合わせてチタンバーを曲げ、陥凹した胸郭を持ち上げるように胸骨の下に留置します。空気や血液の排水口となるドレーンを胸腔に留置して手術を終了します。手術時間は1~2時間程度です。手術翌日または翌々日にドレーンを抜去し、術後5~7日程度で退院となります。チタンバーは、最低2年間体内に留置して胸郭を矯正します。

図3. Nuss法の概要

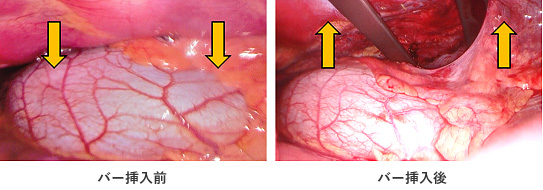

Nuss法では胸骨の裏側にチタンバーを挿入することで胸郭を内側から矯正します。当科は胸腔鏡操作を専門手技の1つとしており、安全で質の高い手術手技を確立しています(図4)。

図4. Pectus barを挿入して胸骨を挙上した(胸腔鏡操作での画像)

Nuss法による治療の実例

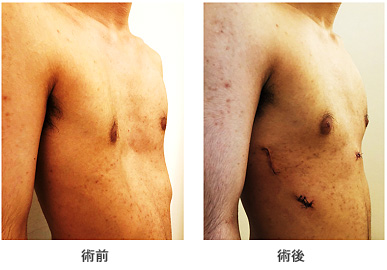

- 10歳代男性。胸骨下端の陥凹が気になり、手術を希望されて当科を受診しました。Nuss法(チタンバーを1本挿入)を行い、陥凹がなくなりました。術後4日で元気に退院されています(図5)。

図5. 10歳代男性。Nuss法を施行。

- 20歳代男性。労作時に疲れやすいということで、当科を受診しました。Nuss法(チタンバーを2本挿入)を行い、術後6日で元気に退院しました(図6)。陥凹はなくなり、疲れやすさも改善されているとのことです。

図6. 20歳代男性。Nuss法を施行。

Nuss法以外の工夫した治療法の実例

- 胸骨挙上法

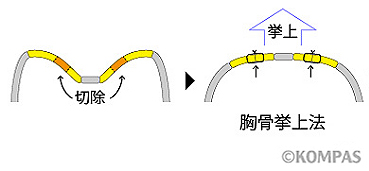

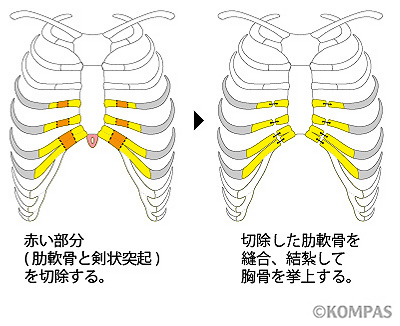

金属アレルギーをもつ患者さんに対しては、金属バーを用いたNuss法を行うことができないため、Nuss法以前に行われていた胸骨挙上法を行っています。この方法は、肋軟骨を分節状に数本切除して胸骨を挙上する手術手技です(図7、8)。金属アレルギーをもつ患者さんでも安心、安全に治療を行うことができます。

図7. 胸骨挙上法の概要(横断面像)

図8. 胸骨挙上法の概要(正面像)

10歳代男性。金属アレルギーがあるため、胸骨挙上法を行いました。胸の陥凹は改善され、術後7日で元気に退院しました(図9)。

図9. 10歳代男性。胸骨挙上法を施行。

- 胸骨挙上法+Nuss法

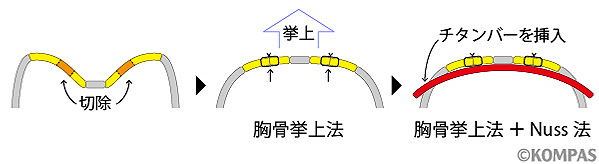

胸骨の陥凹が非常に強い患者さんに対しては、前述したNuss法と胸骨挙上法を組み合わせた手術を行っています(図10)。陥凹が非常に強い場合は、外見上の問題だけではなく、労作時の易疲労感や呼吸困難を認める場合も多くみられます。

図10. 胸骨挙上法+Nuss法の概要

70歳代男性。労作時の息苦しさを認めていました。他院では高齢のため治療困難と言われ、当科を受診しました。Nuss法と胸骨拳上法を組み合わせた治療を行い、胸の陥凹とともに息苦しさも改善しました。現在元気に外来通院しています(図11)。

図11. 70歳代男性。胸骨挙上法+Nuss法を施行。

今後の展望

以上、漏斗胸の概要および当科で行われている治療についてご紹介しました。このように漏斗胸治療は短期、中期的には確立された治療です。今後の展望としては、多くの患者さんを治療することで、長期的に見ても確固たる治療となるよう努めたいと考えております。また治療介入に伴い、心肺機能の面だけではなく、生活の質や精神的な側面でも改善がみられることを客観的に証明するため、調査なども行っています。

漏斗胸は、外見上の問題から他人に相談しづらく、患者さん1人で悩まれている場合が多く見受けられます。当科が開設した「漏斗胸外来」では素朴な疑問から様々な治療法までご相談いただけます。1人でも多くの患者さんに「胸をはって歩いていただきたい」と思いながら日々診療にあたっています。実際の手術日程につきましても、夏期休暇や冬期休暇に合わせるなど臨機応変に対応しています。当科は胸部操作の専門科として安全で質の高い手術手技を確立していますので、漏斗胸に関してお悩みの方は「漏斗胸外来」の受診をおすすめします。

詳しくは当科漏斗胸外来の紹介ページ![]() をご参照ください。

をご参照ください。

呼吸器外科診療チーム -1号館(新病院棟)にて淺村尚生教授を囲んで-

はじめに

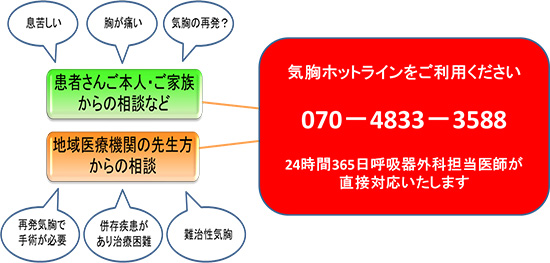

慶應義塾大学病院呼吸器外科では、2016年10月より「気胸ホットライン」を開設いたしました。このホットラインは当院呼吸器外科医師が24時間体制で医療機関、患者さん本人からの連絡に対して直接対応し、すぐに患者さんを受け入れ、必要があれば迅速に入院、治療、手術を行えるように対応するための窓口となっています。今回は当科で実際に行っている気胸治療の現状と気胸ホットラインを開設した目的について説明いたします。

気胸とは「本来空気が存在するはずのない胸腔内になんらかの原因で空気が入った状態、もしくは空気が存在し、そのために肺が虚脱した状態」と定義されます。すなわち、気胸とは結果としての病態であり、その原因は様々です。以下にその原因をもとにした分類を示しました(表1)。気胸治療は、原因を理解して病態に応じた適切な治療が必要となります。

表1.気胸の分類

| 1 自然気胸 a) 原発性自然気胸 b) 続発性自然気胸 c) 原因不明の自然気胸 |

| 2 外傷性気胸 a) 開放性外傷性気胸 b) 閉鎖性外傷性気胸 c) 原因不明の自然気胸 |

| 3 人工気胸 a) 診断的人工気胸 b) 治療的人工気胸 c) 原因不明の自然気胸 |

| 4 医原性気胸 |

治療の概要

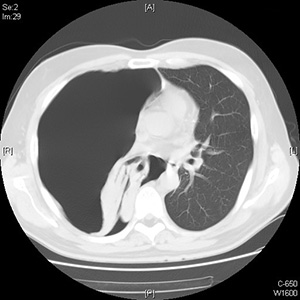

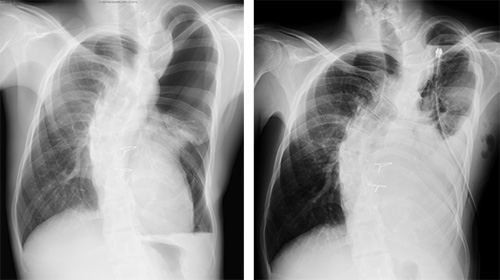

気胸は上記のように様々な原因で起こります。症状は無症状のものから重篤なものまで幅広く、緊張性気胸や外傷性血気胸など緊急処置を要するものまで様々です(図1)。それらを迅速に判断し、患者さんに最も適した治療方法を選択する必要があります。

治療法は以下に示すように大きく4つに分類できます(表2)。治療と同時に重要な点として、気胸治療における再発率を考える必要もあります。一般的には治療に伴う侵襲と、その治療における再発率は逆相関の傾向にあります。近年の報告では保存的治療(安静やドレナージのみの治療)を行った場合、その再発率は30~50%といわれています。一方で手術療法を行うと10%以下に気胸の再発を抑えられると報告されています。このような点も加味しながら、患者さんの状態や社会背景を踏まえて、手術可能かの判断や手術を行うタイミングを考えることも重要です。

図1.右肺緊張性気胸の一例

緊急ドレナージを施行した症例

表2.気胸治療の分類

| 1 手術療法 a) 開胸手術 b) 胸腔鏡手術 |

| 2 胸膜癒着療法 a) 手術的胸膜癒着療法 b) 化学的または生物学的胸膜癒着療法 |

| 3 気管支鏡下気管支閉塞療法 |

|

4 保存的療法 a) 胸腔ドレナージ b) 胸腔穿刺 c) 安静 |

手術療法

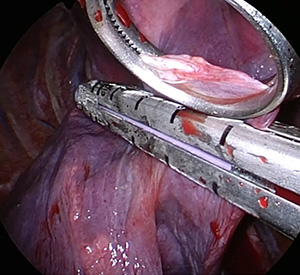

現在では、胸腔鏡手術が一般的な手術術式となっており、当科でも胸腔鏡手術が多く用いられます(図2)。一方で術後再発の観点で考えると開胸手術に比べ、胸腔鏡手術はその再発率が4倍であるとも報告されており、手術方法を考える場合も術後再発をいかにして抑えるかが重要になります。2000年以降は様々な術後再発予防策が検討され、胸腔鏡手術後の再発は1~3%程度に低下してきました。日本胸部外科学会の報告では自然気胸11,814例の手術のうち胸腔鏡手術は11,288例(95.5%)と報告されていますが、肺嚢胞切除のみ行った症例は3,400例(28.8%)、臓側胸膜の補強を追加した症例は7,088例(60.0%)であり、現在の気胸手術は肺嚢胞の処理と臓側胸膜の補強が再発を抑えるためには重要であると考えられています。しかしながら現時点では、日本・欧米のガイドラインにおいて、強く推奨される具体的な外科治療法はなく、今後の臨床研究において治療法の確立が必要となっています。

図2.当科における胸腔鏡下肺嚢胞切除術

肺嚢胞を自動縫合器で切離している。

特殊気胸症例への対応

以下に述べる気胸は治療法の選択、手術のタイミング、アプローチ方法、術後管理など多くの点で専門的な知識を要する症例とされます。当科ではこのような難治症例に対しても積極的に患者さんの受け入れを行い、外科治療を行っています。大学病院の利点を生かして必要な際は他科との連携を行い、集学的治療を行っています。

血気胸

転倒による肋骨骨折に伴って起こる血気胸や交通外傷に伴うものなど様々な要因で血気胸は起こります(図3)。胸部外傷に伴う血気胸は緊急を要するため救急科![]() 、手術部と連携を取りながら治療にあたっています。

、手術部と連携を取りながら治療にあたっています。

図3.外傷性血気胸の一例

救急科で初期治療を行った後、当科で緊急手術を行った症例。肋骨骨折部に一致した胸腔内出血がみられた。

術後再発気胸

術後再発に関する標準的な治療方法は現時点では確立されていません。術後の癒着が予想される症例も多く、開胸手術の適応となる症例が多い傾向にあります(図4)。再発原因は肺嚢胞の新生などいくつかの原因が考えられていますが、十分解明されていないのが現状です。

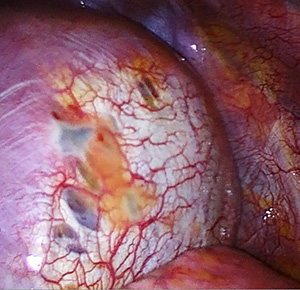

図4.再発性気胸の胸腔内所見

前回の手術時に行った胸膜擦過術のため胸腔内に著明な癒着がみられた一例。

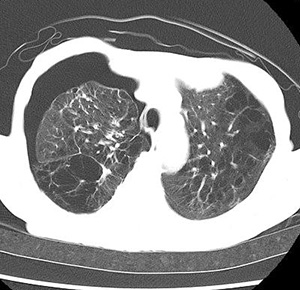

重症肺気腫に伴う続発性気胸

重症肺気腫症例は比較的多く、気胸の再発を伴うことが多いとされます(図5)。また重喫煙者の場合、肺がん合併など気胸以外の肺病変を併存することもあります。このような症例は高齢者に多く、慢性呼吸不全による低肺機能のため手術そのものが困難な場合もあり、手術適応の判断に難渋することもあります。

図5.肺気腫治療中の続発性気胸症例

保存的治療(ドレナージ)だけでは気胸の改善がみられず開胸手術となった一例。

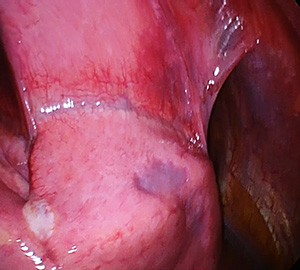

月経随伴性気胸

月経随伴性気胸の発症機序は現在不明です。年齢は30歳台、右側気胸の発症が多いと報告されています。横隔膜面のブルーベリースポットが特徴です(図6)。難治性気胸であり、手術治療、ホルモン療法、胸膜癒着術などを組み合わせた集学的治療が必要となります。対象患者さんの多くが出産可能な女性であり、治療だけでなく、精神的なケアや体にやさしい治療の選択などにも注意を払う必要があります。当科でも婦人科![]() との連携をとり治療にあたっています。

との連携をとり治療にあたっています。

図6.月経随伴性気胸の一例

横隔膜面に異所性子宮内膜とブルーベリー斑がみられた。

マルファン(Marfan)症候群に伴う気胸

マルファン(Marfan)症候群は10,000人に1人とされる常染色体優性遺伝の遺伝形式をとる疾患で、骨格異常、心血管病変、眼病変を主な症状とする結合組織疾患です。気胸発症率は4.4~11%と報告され、再発率も22~99%と高率であるとされていますが、そのメカニズムなどは十分解明されておらず、今後の検討が必要です。周術期は高度の側彎に伴い換気不全や無気肺を呈することも多く術後管理の点でもほかの病態以上に注意が必要です(図7)。

図7.マルファン(Marfan)症候群に伴って起こった気胸の一例

左肺の気胸がみられたため(左図)、胸腔鏡手術を行ったが、術後1病日の胸部X線写真(右図)で側彎による無気肺の所見がみられた。

今後の展望

気胸に対する治療の考え方や、当科で行っている外科治療・難治症例について紹介いたしました。気胸はよくある疾患である一方、その発生原因、再発に関するメカニズムや治療法の選択など、多くの面で十分なエビデンスがない現状にあります。さらに、上記の特殊な病態下での気胸は時として集学的治療を必要とし、地域病院やクリニックでの対応が困難な場合も多いと考えます。このような現状を考え、我々慶應義塾大学医学部外科学(呼吸器)は地域の救急診療(夜間救急)やクリニックと密な連携を取り、多くの患者さんのお役に立てることを目的とし、24時間体制で気胸ホットラインを開設いたしました。

『はじめに』でも述べましたが、当科呼吸器外科医師は気胸に関する全ての相談を24時間体制で直接対応いたします。患者さんやご家族からの気胸に関する相談や地域医療機関の先生方で緊急対応を含め治療に難渋している症例の相談など、お困りの際はいつでも連絡ください(図8)。患者さんやご家族からの相談は呼吸苦や胸痛など、気胸が疑われる症状は軽度な症状であってもまずはご相談いただければ、適切に対応いたします。入院後はまず緊急性の評価を行い、緊急性が高いと判断されるような血気胸などはすぐに麻酔科![]() や手術部と連携をとり緊急手術を行います。また、緊急ドレナージの判断(胸腔ドレーンの挿入)も入院当日に行うことがほとんどです。胸腔ドレーン挿入後は気胸の改善がみられるか否かを判断します。改善がみられない場合は手術治療を行います。術後は多くの場合2~4病日に退院となるケースがほとんどです。

や手術部と連携をとり緊急手術を行います。また、緊急ドレナージの判断(胸腔ドレーンの挿入)も入院当日に行うことがほとんどです。胸腔ドレーン挿入後は気胸の改善がみられるか否かを判断します。改善がみられない場合は手術治療を行います。術後は多くの場合2~4病日に退院となるケースがほとんどです。

図8.気胸ホットラインについて

詳しくは当科気胸ホットラインの紹介ページ![]() を参照ください。

を参照ください。

さらに今後はこのような難治症例・特殊症例に関する治療データを集積し、エビデンスレベルの高い治療方法の確立、再発のメカニズムなど最新の情報を日本全国、世界に発信していくことを視野にいれ治療・研究に邁進していきたいと考えております。

呼吸器外科診療チーム―淺村教授を囲んで―