Nさんは50歳代の男性で外資系企業のCEOだ。日夜仕事に追われる日々を送っていた。CEOといえばかっこよく聞こえるが、要は雇われ社長にすぎず、いつ突然解雇されるかわからない。

ある日、会社の健康診断で異常が見つかった。精密検査の結果、肺がんの疑いを指摘された。検診医から呼吸器内科、外科と紹介され、すぐに手術の予定が組まれた。しかしその肺がんはスリガラス陰影を伴っていて、比較的ゆっくり発育するものだという。そこで外科医に治療の延期を申し出た。仕事が第一優先だった。その後も何度か延期を繰り返すうちに、ふと外科医に尋ねた。「働きながらできる治療はないのか?」。意外にも「体幹部定位放射線治療」という方法があるとの返事だった。そのような治療は初耳だ。Nさんはすぐに放射線腫瘍医を紹介してもらった。放射線腫瘍医からの説明でも、やはりNさんの肺がんはゆっくり発育する肺がんだという。こうして、彼は放射線腫瘍医のもとで、経過を診てもらうことにした。最初の肺がんの診断から、すでに2年経とうとしていた。

CEOの契約更新がされたタイミングで、再びCT検査を受けることになった。スリガラス陰影の中に、芯のような濃い陰影が少し大きくなっていると説明された。医師は「もう少し様子を見ることもできるが、5年は引き延ばせない。治療を行ったらどうか」との提案であった。Nさんは悩んだ末、ついに治療を受ける決心をした。

午前中の仕事を終え、午後3時、病院に足を運ぶ。放射線治療は30分ほどで終わった。といっても、専用の型に体を収め、周りを大きな機械が回転しているのをただ眺めていただけだった。痛みもなければ熱さも感じず、治療を受けたという実感はなかった。3日間の治療が終わり、当初おそれていた副作用は全くなく、拍子抜けな感じがした。治療後もいつものペースで仕事を続けることができた。3か月後の検査で放射線肺炎が起きていると説明されたが、自覚症状はなにもなかった。

3年が経ち、Nさんは振り返る。「体幹部定位放射線治療」は本当に副作用のない治療だった。自分がこの治療を受けられたことを、心からラッキーだったと実感している。

肺がんの現状と治療選択肢「働きながらできる治療はないのか?」

肺がんの患者数は年々増加しており、2020年には全国で12万人が肺がんと診断され、死亡数は、がんにおいて第1位になっています。一方で、CTの普及により、比較的治癒しやすい早期肺がんが発見される頻度が増加しています。

一般に、早期肺がんとはI期の非小細胞肺がんをいいます。すなわち、肺にある原発巣の腫瘍サイズが4cm以下で、リンパ節転移や遠隔転移がない状態です。早期肺がんにおける標準治療は外科的切除です。比較的広い範囲を切除する肺葉切除が原則ですが、それより小さく切除する区域切除が推奨される場合もあります。また、多くの場合、同時に肺門・縦隔リンパ節を切除します。治療前検査で見つからなくても、切除するとリンパ節転移が発見される可能性があるからです。リンパ節転移が見つかるとステージが上がりますが、全身療法を行うと生存率が高まります。

「体幹部定位放射線治療」は、英語でstereotactic body radiotherapy(SBRT)もしくはstereotactic ablative body radiotherapy(SABR)といいます。外来通院で短期間に高線量の放射線を照射する方法です。放射線治療のメスの切れ味は、みなさんが使っている携帯電話の進化と同じ速度で、鋭利になっています。最近では治療のシミュレーションにGPUが搭載され、人工知能(AI)も応用されています。日夜進化するテクノロジーを応用して、強い放射線を過不足なく当てることにより、切除に匹敵する良好な治療成績を認めるようになっています。私の前任先の病院では、他施設と比較して特に高線量を照射する方法を採用していました。この方法により、2019年に報告した論文では、SBRTを実施した237人の原発巣の再発率は0.8%でした。その後の6年間でさらに350例を治療しましたが、その間1例も原発巣の再発を認めていません。

早期肺がんの中でも最近増えているのが、Nさんのようなスリガラス陰影を主体とする肺がんです。腫瘍サイズ3cm以下で、スリガラス陰影を主体とする肺がんに対して区域切除を行う臨床試験(JCOG1211)が日本で行われました。357人に治療が行われ、リンパ節に転移が見つかったのは2例のみでした。このように転移を起こす可能性の少ない患者さんには、侵襲性の低いSBRTを行う方が良いのではないか?少なくともSBRTという選択肢があることを伝えた方が良いのではないかと考えています。

切除とSBRTを公正に比較する臨床試験は、いくつか企画されましたがいずれも失敗しており、どちらの治療法が良いか決着がついていません。このような状況において、ヘルスリテラシーの高い国であるオランダでは、過半数の患者さんがSBRTを選択しています。また、アメリカでも SBRTを受ける患者さんの割合は手術に匹敵します。一方、日本ではSBRTはあまり知られていません。我々放射線腫瘍医は、共同意思決定(shared decision making: SDM)の方針に則って、手術とSBRTの選択肢を提案し、患者さんの希望をくみ取りながら治療方針を決めていき、患者さんが納得する診療を目指していきます。また、呼吸器センターを通じて、診療科横断的に連携して医療を進めていきたいと考えています。

外来担当医一覧

月曜日午前:武田篤也(放射線治療)

水曜日午前:澤田将史、武田篤也(放射線治療)

はじめに

経皮的凍結融解壊死療法(クライオアブレーション、以下凍結療法)は、局所麻酔下にてがんへ凍結針を刺し、がんを凍らせて壊死させる治療法です。慶應義塾大学病院では2002年から約240名の肺腫瘍の患者さんにこの治療を行い、良好な治療成績を収めてきました。2016年より治療を一時休止していましたが、2023年5月より患者申出療養(注)として再開いたしました。凍結療法には、(1)体への負担や痛みが比較的少ない、(2)呼吸機能の低下がほとんどない、(3)放射線療法や化学療法が効きにくいがんにも効果が期待できる、(4)治療部位に再発した場合も繰り返し行うことができるという特徴があります。

(注)患者申出療養とは

我が国においては必要かつ適切な医療は基本的に保険収載しています。そのうえで、保険収載されていないものの、将来的な保険収載を目指す先進的な医療等については、保険外併用療養費制度として、安全性・有効性等を確認するなどの一定のルールにより保険診療との併用を認めています。患者申出療養は、先進的な医療について患者さんの申出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにするものです。現在、国によって計10種類の新技術が認定されています。詳しくは、厚生労働省の「患者申出療養制度」解説サイト![]() をご覧ください。

をご覧ください。

外来での窓口は、呼吸器外科になります。入院後の治療は、呼吸器外科、放射線科、呼吸器内科の連携のもとに、看護師、放射線技師、臨床工学技士からなるチームで担当いたします。また、それぞれの患者さんにとって凍結療法が最適な治療かどうかは、呼吸器外科医、呼吸器内科医、放射線科医で構成される「呼吸器カンファレンス」にて入院前に検討いたします。

問い合わせ先:セカンドオピニオン![]() 外来担当者まで

外来担当者まで

凍結療法の対象となる患者さん

凍結療法の対象となるのは次のような患者さんです。

基本的に、標準的ながん治療(手術、化学療法、放射線療法)を受けられない胸部悪性腫瘍(肺腫瘍・縦隔腫瘍・胸膜腫瘍・胸壁腫瘍)を対象としています。詳しくは以下をご参照ください。

【対象】

- 標準治療の適応がない胸部悪性腫瘍

- 治療標的病変数3個以内

- 治療標的病変の最大径(1)肺悪性腫瘍3.5㎝以下、(2)その他の胸部悪性腫瘍10㎝以下

- 治療標的病変以外に活動性病変がない

- 年齢18歳以上、79歳以下

- 全身状態がある程度保たれている(歩行、自分の身のまわりのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす)

- コントロール不能の凝固異常がない

- 全身的治療を要する活動性の疾患がない

凍結療法の有効性

手術不能の原発性肺がんIA期の患者さんに対する凍結療法では、3年局所制御率(3年間凍結部位にがんが再発しなかった患者さんの比率)97%、3年全生存率(凍結療法後に3年間生存された患者さんの比率)88%、3年無再発生存率(3年間全身のどこにもがんが再発しなかった患者さんの比率)67%、平均全生存期間62か月と標準的ながん治療である体幹部定位放射線療法に匹敵する良好な治療成績を収めています。

転移性肺がんでは、がんの種類によって治療成績が異なります。一般的には、最大径が2cm以下の比較的小さながんでは、3年局所制御率は70%と良好です。

凍結療法は、放射線療法や化学療法とは全く異なるメカニズムでがん細胞を壊死させるため、放射線療法や化学療法が効きにくいがんに対しても効果が期待できます。また、治療後に呼吸機能が低下しないことも特徴のひとつです。放射線療法との違いとして、凍結部位に再発を来たした場合に繰り返し治療が行えるというメリットもあります。今回治療で用いる凍結装置Visual-ICE(Boston Scientific社)は、米国においては胸部悪性腫瘍を含む各種のがんに対して薬事承認を得ている治療機器です。

図1.凍結装置Visual-ICE(Boston Scientific社)

©2023 Boston Scientific Corporation.All rights reserved.

凍結療法の合併症

凍結療法は、体への負担が比較的少ない治療法ですが、それでも以下のような合併症(治療を要するもの)が起こり得ます。当科で、過去に227名の患者さんに行った366回の凍結療法の合併症は、以下の通りです。

- 気胸(頻度:18%)

凍結針を刺した肺の穴から空気が漏れて、気胸が起こることがあります。軽度の場合には経過観察を行いますが、中等度以上では一過性の脱気処置を行う(7%)、あるいは胸腔ドレーンという管を胸の中に留置します(11%)。それでも治癒しない場合には、癒着剤を胸の中に注入して穴を塞ぐ治療法(胸膜癒着療法)や手術を行います。 - 低酸素血症(頻度:1.6%)

凍結療法後に血中の酸素濃度が低くなり、酸素投与を必要とすることがありますが、通常は1~2日で酸素投与が不要になります。 - 間質性肺炎の急性増悪(頻度:0.5%)

間質性肺炎という自己免疫疾患をお持ちの方は、凍結療法後にその病勢が悪化することがあります。そのため、現在は活動性の間質性肺炎をお持ちの方は凍結療法の対象としていません。 - 凍傷(頻度:0.5%)

凍結針の穿刺部に凍傷(しもやけ)を起こすことがありますが、一般的な傷の処置を行うことで軽快します。 - 創部感染(頻度:0.3%)

凍結針の穿刺部に感染を起こすことがありますが、一般的な傷の処置を行うことで軽快します。 - 血腫(頻度:0.3%)

肺内や胸壁内に出血して血腫をつくることがありますが、自然に止血して縮小することがほとんどであり、これまでに手術を要したことはありません。 - 膿胸(頻度:0.3%)

胸腔内に感染を起こして膿胸を起こすことがあります。胸腔ドレナージ、抗菌薬投与、場合によっては手術で治療します。 - 横隔神経麻痺(頻度:0.3%)

横隔神経に近い場所にある腫瘍を治療すると、横隔神経麻痺を起こして、呼吸機能が低下することがあります。 - 肺動脈血栓塞栓症(頻度:0.3%)

肺動脈内に血栓ができることがあります。抗凝固療法を行って治療します。 - その他の予期せぬ合併症

凍結療法は新しい治療法であり、過去の経験からは予期できない合併症が起こる可能性もあります。その場合にも、各診療科と協力し最善の対処を行います。

凍結療法の実際

凍結療法は、通常4~5日の入院で行われます(気胸などの合併症で入院期間が延長する場合もあります)。

入院1日目(治療前日)

オリエンテーション等を行います。

入院2日目(治療日)

朝から食事を止めて、治療を開始します。治療に要する時間は3~4時間です。治療は局所麻酔下で行いますが、少し気分が楽になるような薬を使用します。CT室の台の上に横になり、CTを撮影しながら凍結針をがんに刺します。凍結針が適切な位置にあることを確認したのち、約50分間かけてがんを凍結融解します(5~10分間凍結して、10分間融解させるというプロセスを計3回繰り返します)。治療後は、病室に戻り安静にします。治療2時間後の胸部X線検査画像を確認した後に、歩行や食事が可能となります。

入院3日目(治療翌日)

血液検査、胸部X線検査、胸部CT検査を行います。

入院4~5日目(治療2~3日目)

合併症発生の有無を確認し、問題なければ退院になります。

図2.凍結療法中の様子

CTを撮影しながら凍結針を留置している様子。

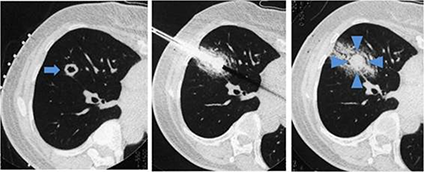

図3.凍結療法中のCT画像

【左】治療前:矢印が指しているのが肺がん。

【中央】凍結中:凍結針で貫かれたがんがアイスボールで包まれている。

【右】治療終了後:凍結範囲に一致して白い影ができている(矢印)。数か月かけてこの影が小さくなっていき、最後に小さな影が治療後の傷痕として残る。

凍結療法の費用

凍結療法は保険外診療のため、治療費は患者さんの自己負担になります。ご参考までにおおよその費用を以下に示します。

本試験は、患者申出療養として実施するため、保険診療に係わる医療費以外の自己負担として、本療法を患者申出療養として計画・管理、国への届出や各種調整等の費用として830,560円と、本療法を1回実施するために445,960円が発生します。なお、ここでお示ししている費用は1回の療法時に本療法用の凍結・融解用針を2本使用した場合です。腫瘍の状態により、3本以上針を使用した場合は使用した針分の費用が追加となります。これらの費用は、参加にあたりご負担いただく必要があります(2023年10月現在)。

詳しい説明を要望される場合は、研究責任医師・研究分担医師にお尋ねください。本試験に参加している間の検査、通院、入院の費用はすべて、加入している健康保険の種類に応じて負担いただきます。また、本試験参加に伴い、謝礼や交通費などをお支払いすることはありません。

凍結療法後の経過観察

治療後は外来に通院していただき、3か月ごとの胸部CTで凍結療法の治療効果を評価していきます。治療部位での再発や新病変を認めた場合には、再治療の適否を検討いたします。外来通院の医療費は、健康保険でカバーされます。

おわりに

標準的ながん治療(手術、化学療法、放射線療法)を受けられない患者さんにとって、凍結療法は有効な治療手段となり得ます。治療をご希望の方は、セカンドオピニオン![]() 外来を予約受診してください。

外来を予約受診してください。

さらに詳しく知りたい方へ

- 進歩状況・募集状況は、「jRCT(臨床研究等提出・公開システム)

」をご確認ください。

」をご確認ください。 - 詳しくは、「患者さんへ 胸部悪性腫瘍に対する経皮的凍結融解壊死療法の有効性・安全性に関する研究

」をご参照ください。

」をご参照ください。