はじめに

経皮的凍結融解壊死療法(クライオアブレーション、以下凍結療法)は、局所麻酔下にてがんへ凍結針を刺し、がんを凍らせて壊死させる治療法です。慶應義塾大学病院では2002年から約240名の肺腫瘍の患者さんにこの治療を行い、良好な治療成績を収めてきました。2016年より治療を一時休止していましたが、2023年5月より患者申出療養(注)として再開いたしました。凍結療法には、(1)体への負担や痛みが比較的少ない、(2)呼吸機能の低下がほとんどない、(3)放射線療法や化学療法が効きにくいがんにも効果が期待できる、(4)治療部位に再発した場合も繰り返し行うことができるという特徴があります。

(注)患者申出療養とは

我が国においては必要かつ適切な医療は基本的に保険収載しています。そのうえで、保険収載されていないものの、将来的な保険収載を目指す先進的な医療等については、保険外併用療養費制度として、安全性・有効性等を確認するなどの一定のルールにより保険診療との併用を認めています。患者申出療養は、先進的な医療について患者さんの申出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにするものです。現在、国によって計10種類の新技術が認定されています。詳しくは、厚生労働省の「患者申出療養制度」解説サイト![]() をご覧ください。

をご覧ください。

外来での窓口は、呼吸器外科になります。入院後の治療は、呼吸器外科、放射線科、呼吸器内科の連携のもとに、看護師、放射線技師、臨床工学技士からなるチームで担当いたします。また、それぞれの患者さんにとって凍結療法が最適な治療かどうかは、呼吸器外科医、呼吸器内科医、放射線科医で構成される「呼吸器カンファレンス」にて入院前に検討いたします。

問い合わせ先:セカンドオピニオン![]() 外来担当者まで

外来担当者まで

凍結療法の対象となる患者さん

凍結療法の対象となるのは次のような患者さんです。

基本的に、標準的ながん治療(手術、化学療法、放射線療法)を受けられない胸部悪性腫瘍(肺腫瘍・縦隔腫瘍・胸膜腫瘍・胸壁腫瘍)を対象としています。詳しくは以下をご参照ください。

【対象】

- 標準治療の適応がない胸部悪性腫瘍

- 治療標的病変数3個以内

- 治療標的病変の最大径(1)肺悪性腫瘍3.5㎝以下、(2)その他の胸部悪性腫瘍10㎝以下

- 治療標的病変以外に活動性病変がない

- 年齢18歳以上、79歳以下

- 全身状態がある程度保たれている(歩行、自分の身のまわりのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす)

- コントロール不能の凝固異常がない

- 全身的治療を要する活動性の疾患がない

凍結療法の有効性

手術不能の原発性肺がんIA期の患者さんに対する凍結療法では、3年局所制御率(3年間凍結部位にがんが再発しなかった患者さんの比率)97%、3年全生存率(凍結療法後に3年間生存された患者さんの比率)88%、3年無再発生存率(3年間全身のどこにもがんが再発しなかった患者さんの比率)67%、平均全生存期間62か月と標準的ながん治療である体幹部定位放射線療法に匹敵する良好な治療成績を収めています。

転移性肺がんでは、がんの種類によって治療成績が異なります。一般的には、最大径が2cm以下の比較的小さながんでは、3年局所制御率は70%と良好です。

凍結療法は、放射線療法や化学療法とは全く異なるメカニズムでがん細胞を壊死させるため、放射線療法や化学療法が効きにくいがんに対しても効果が期待できます。また、治療後に呼吸機能が低下しないことも特徴のひとつです。放射線療法との違いとして、凍結部位に再発を来たした場合に繰り返し治療が行えるというメリットもあります。今回治療で用いる凍結装置Visual-ICE(Boston Scientific社)は、米国においては胸部悪性腫瘍を含む各種のがんに対して薬事承認を得ている治療機器です。

図1.凍結装置Visual-ICE(Boston Scientific社)

©2023 Boston Scientific Corporation.All rights reserved.

凍結療法の合併症

凍結療法は、体への負担が比較的少ない治療法ですが、それでも以下のような合併症(治療を要するもの)が起こり得ます。当科で、過去に227名の患者さんに行った366回の凍結療法の合併症は、以下の通りです。

- 気胸(頻度:18%)

凍結針を刺した肺の穴から空気が漏れて、気胸が起こることがあります。軽度の場合には経過観察を行いますが、中等度以上では一過性の脱気処置を行う(7%)、あるいは胸腔ドレーンという管を胸の中に留置します(11%)。それでも治癒しない場合には、癒着剤を胸の中に注入して穴を塞ぐ治療法(胸膜癒着療法)や手術を行います。 - 低酸素血症(頻度:1.6%)

凍結療法後に血中の酸素濃度が低くなり、酸素投与を必要とすることがありますが、通常は1~2日で酸素投与が不要になります。 - 間質性肺炎の急性増悪(頻度:0.5%)

間質性肺炎という自己免疫疾患をお持ちの方は、凍結療法後にその病勢が悪化することがあります。そのため、現在は活動性の間質性肺炎をお持ちの方は凍結療法の対象としていません。 - 凍傷(頻度:0.5%)

凍結針の穿刺部に凍傷(しもやけ)を起こすことがありますが、一般的な傷の処置を行うことで軽快します。 - 創部感染(頻度:0.3%)

凍結針の穿刺部に感染を起こすことがありますが、一般的な傷の処置を行うことで軽快します。 - 血腫(頻度:0.3%)

肺内や胸壁内に出血して血腫をつくることがありますが、自然に止血して縮小することがほとんどであり、これまでに手術を要したことはありません。 - 膿胸(頻度:0.3%)

胸腔内に感染を起こして膿胸を起こすことがあります。胸腔ドレナージ、抗菌薬投与、場合によっては手術で治療します。 - 横隔神経麻痺(頻度:0.3%)

横隔神経に近い場所にある腫瘍を治療すると、横隔神経麻痺を起こして、呼吸機能が低下することがあります。 - 肺動脈血栓塞栓症(頻度:0.3%)

肺動脈内に血栓ができることがあります。抗凝固療法を行って治療します。 - その他の予期せぬ合併症

凍結療法は新しい治療法であり、過去の経験からは予期できない合併症が起こる可能性もあります。その場合にも、各診療科と協力し最善の対処を行います。

凍結療法の実際

凍結療法は、通常4~5日の入院で行われます(気胸などの合併症で入院期間が延長する場合もあります)。

入院1日目(治療前日)

オリエンテーション等を行います。

入院2日目(治療日)

朝から食事を止めて、治療を開始します。治療に要する時間は3~4時間です。治療は局所麻酔下で行いますが、少し気分が楽になるような薬を使用します。CT室の台の上に横になり、CTを撮影しながら凍結針をがんに刺します。凍結針が適切な位置にあることを確認したのち、約50分間かけてがんを凍結融解します(5~10分間凍結して、10分間融解させるというプロセスを計3回繰り返します)。治療後は、病室に戻り安静にします。治療2時間後の胸部X線検査画像を確認した後に、歩行や食事が可能となります。

入院3日目(治療翌日)

血液検査、胸部X線検査、胸部CT検査を行います。

入院4~5日目(治療2~3日目)

合併症発生の有無を確認し、問題なければ退院になります。

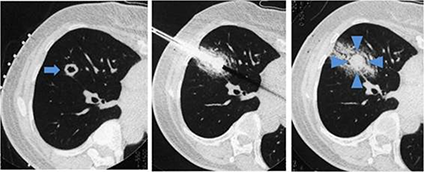

図2.凍結療法中の様子

CTを撮影しながら凍結針を留置している様子。

図3.凍結療法中のCT画像

【左】治療前:矢印が指しているのが肺がん。

【中央】凍結中:凍結針で貫かれたがんがアイスボールで包まれている。

【右】治療終了後:凍結範囲に一致して白い影ができている(矢印)。数か月かけてこの影が小さくなっていき、最後に小さな影が治療後の傷痕として残る。

凍結療法の費用

凍結療法は保険外診療のため、治療費は患者さんの自己負担になります。ご参考までにおおよその費用を以下に示します。

本試験は、患者申出療養として実施するため、保険診療に係わる医療費以外の自己負担として、本療法を患者申出療養として計画・管理、国への届出や各種調整等の費用として830,560円と、本療法を1回実施するために445,960円が発生します。なお、ここでお示ししている費用は1回の療法時に本療法用の凍結・融解用針を2本使用した場合です。腫瘍の状態により、3本以上針を使用した場合は使用した針分の費用が追加となります。これらの費用は、参加にあたりご負担いただく必要があります(2023年10月現在)。

詳しい説明を要望される場合は、研究責任医師・研究分担医師にお尋ねください。本試験に参加している間の検査、通院、入院の費用はすべて、加入している健康保険の種類に応じて負担いただきます。また、本試験参加に伴い、謝礼や交通費などをお支払いすることはありません。

凍結療法後の経過観察

治療後は外来に通院していただき、3か月ごとの胸部CTで凍結療法の治療効果を評価していきます。治療部位での再発や新病変を認めた場合には、再治療の適否を検討いたします。外来通院の医療費は、健康保険でカバーされます。

おわりに

標準的ながん治療(手術、化学療法、放射線療法)を受けられない患者さんにとって、凍結療法は有効な治療手段となり得ます。治療をご希望の方は、セカンドオピニオン![]() 外来を予約受診してください。

外来を予約受診してください。

さらに詳しく知りたい方へ

- 進歩状況・募集状況は、「jRCT(臨床研究等提出・公開システム)

」をご確認ください。

」をご確認ください。 - 詳しくは、「患者さんへ 胸部悪性腫瘍に対する経皮的凍結融解壊死療法の有効性・安全性に関する研究

」をご参照ください。

」をご参照ください。

はじめに

禁煙補助薬を用いた禁煙治療が2006年に保険適用となってから15年が経過しました。日本全国17,000ほどの医療機関で禁煙外来を受診することができるようになり、多くの患者さんが禁煙を達成しています。慶應義塾大学病院呼吸器内科も2007年から禁煙外来を開設しており、これまで多くの患者さんが「卒煙」していきました。近年、タバコ製品の多様化、IoT技術の浸透、オンライン診療の広まりなどに伴い、禁煙外来の状況も刻々と変化しています。

タバコ製品の多様化に伴う、加熱式タバコの扱い

これまで「たばこ」といえば、紙巻きタバコのことでしたが、近年「新型タバコ」と呼ばれる新商品が登場してきました。「新型タバコ」には、加熱式タバコと電子タバコがあります。さらに加熱式タバコには、1) 葉タバコを燃やさず加熱することにより、ニコチン含有エアロゾルを吸引させるタイプ、2) 有機溶剤からエアロゾルを発生させ、タバコ粉末を通過させてタバコ成分を吸引させるタイプの2種類があります。一方、電子タバコは、葉タバコを使用せず、精製された液体を加熱して発生したエアロゾルを吸引させるものです。現在の日本では、ニコチンを含有する電子タバコは薬機法で規制されており、入手できません。

これら新型タバコは、紙巻きタバコよりも健康リスクが低いと思わせるキャッチフレーズで販売されています。たとえば、揮発性化合物(アクロレイン、ホルムアルデヒド)やニトロソアミン等の発がん物質含有量が、紙巻きタバコに比べると少ないことをうたっています。しかし、こうした有害物質は少量でも摂取すれば健康被害につながるため、少なければよいというものではありません。またアセナフテンなどの有害物質は、紙巻きタバコよりも新型タバコに多く含まれることも知られています。喫煙後の呼気中には見えない煙「エアロゾル」が出ており、受動喫煙の影響もあります。発売されて間もないため、長期的な健康リスクも未知数です。実際、欧米諸国では安全性が確認されるまで販売が見送られていることもあり、たとえば8割以上が日本で消費されている銘柄もあるといわれています。禁煙外来では、こうした「新型タバコ」も健康被害をもたらすタバコとして、禁煙治療の対象として扱います。

禁煙外来の対象者は、35歳以上の場合は一定以上の喫煙歴があること(ブリンクマン係数=1日の紙巻きタバコ喫煙本数×喫煙年数≧200)が保険適用の条件となっています。加熱式タバコについても、葉タバコを燃やさず加熱するタイプの製品(上記の1)の場合は、スティック1本を紙巻きタバコ1本として換算し、有機溶剤からエアロゾルを発生させるタイプの製品(上記の2)の場合は、1箱を紙巻きタバコ20本として換算したうえで、紙巻きタバコの本数と合算することになっています。

禁煙外来でのニコチン依存症治療

禁煙治療は、その対象が紙巻きタバコであっても、新型タバコであっても、「嗜好品」と思われているタバコを「薬物(ニコチン)依存の対象」と考え直すところから始まります。すなわち、喫煙によりニコチンを繰り返し摂取していると、快感や意欲の源泉である脳内ドーパミンの分泌が、ニコチン摂取に牛耳られてしまうと考えます。これを身体的依存と呼び、ニコチン摂取をやめるとイライラする等の「離脱症状」を伴います。禁煙外来では、離脱症状を和らげるために禁煙補助薬が処方されます。ニコチン貼付剤(ニコチネルTTS®)は、ニコチン不足を緩やかに補うことで離脱症状を抑制します。バレニクリン(チャンピックス®)は、ニコチン受容体の部分作動薬としてドーパミン分泌を助けることで離脱症状を和らげる内服薬であり、同時に、ニコチン受容体の部分拮抗薬として喫煙した時の満足感を抑制する作用も併せ持ちます。つまり、タバコの味が「まずくなる」という効果があります。これらの薬剤を患者さんの特性にあわせて使い分けます。

一方で離脱症状が克服できているにも関わらず、禁煙がうまくいかない患者さんもいらっしゃいます。その原因はタバコや喫煙行動に対する良いイメージや愛着であることが多く、先の身体的依存に対して心理的依存と呼ばれます。心理的依存に対しては、「タバコはストレスそのものを緩和してくれない」ことや、「依存症」とはどのような状態かを説明するためのカウンセリングが重要です。

こうした治療により、禁煙外来を受診した患者さんのうち、およそ半数が禁煙を達成します。当院では約7割の患者さんが禁煙を達成しています。

禁煙失敗に対する新たな取り組み

ところが年月が経つと、ふとした誘惑に負けて再喫煙してしまう患者さんも少なくなく、禁煙外来終了後、約9か月で約半分の患者さんが再喫煙してしまいます。また、禁煙成功率を上げるためには5回の受診プログラムを完遂することが大切ですが、途中で来院できなくなり、喫煙を再開してしまう患者さんもいます。受診と受診の間、外来プログラム終了後の「治療の空白」を、どう埋めればよいかが長い間の課題でした。そこで、診察室の外でも禁煙治療が継続できるような工夫が考えられました。慶應義塾大学医学部呼吸器内科学教室と、ベンチャー企業CureAppがタイアップして開発した、日本初のデジタル医療機器「CureApp SC®」です。

日本初のデジタル治療機器・CureApp SC®

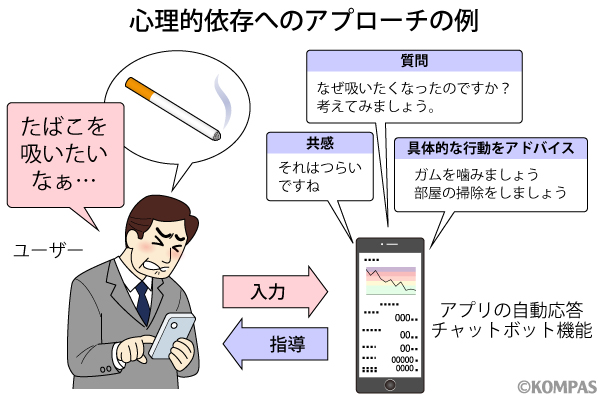

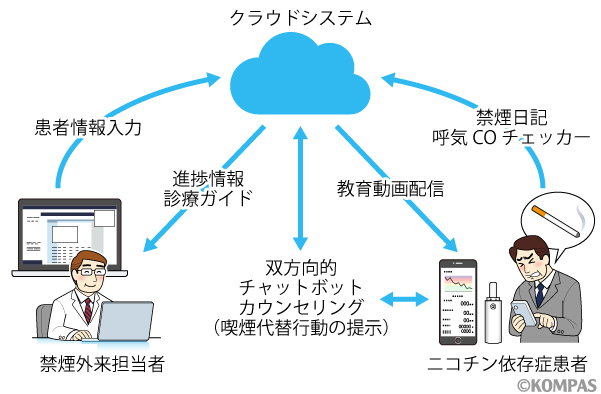

CureApp SC®は、1) モバイル呼気中一酸化炭素チェッカーと連動するデジタル禁煙日記、 2) ニコチン依存症についての教育動画、3) 自動応答チャットボットによるカウンセリング機能・喫煙代替行動の提示機能 を兼ね備えたスマートフォン専用アプリです(図1、図2)。このアプリは、国内で初めてのデジタル治療機器として保険償還されました。

図1. アプリの自動応答チャットボットによるカウンセリング

図2. CureApp SC®システムの概要

臨床試験では、従来の禁煙外来での治療に加えてこのアプリを使うことで、禁煙継続率が改善することが示されました。慶應義塾大学病院を含む31 施設の禁煙外来を受診した584人の患者さんにこのアプリを処方し、インストールもしくは使用しなかった12人を除いた上で、アプリを使用した群(285人)で禁煙外来開始後半年まで禁煙を継続できた方は63.9%、利用しなかった群(287人)では50.5%と、およそ1.7倍の科学的に有意な効果が得られました。これは、禁煙補助薬のチャンピックス®と同じくらいの上乗せ効果です。またアプリを使った人は、タバコを吸いたいという衝動や欲望が減少していました。

実際に利用するには、患者さんご自身でApp StoreやGoogle Playからアプリをダウンロードした上で、禁煙外来の担当医師が「処方」したコードを入力することが必要です。保険点数は2,540点であり、3割負担では7620円の自己負担額が設定されています。これから禁煙に挑戦する患者さんにとって、日々の生活の中で頼れるパートナーになると期待しています。

利便性の追求

新型コロナウイルスの流行もあり、世の中ではオンライン診療が話題となっています。もちろん、患者さんと実際に会って話す中でしかわからないような機微な情報は、医療者にとって大事なものです。しかし患者さんの利便性や感染対策を考えると、必要に応じて取り入れていくべきシステムです。禁煙外来については、2020年4月より、全5回の受診のうち、2回目から4回目の受診にはスマートフォンなどの情報通信機器を用いたオンライン診療が健康保険で認められるようになりました。日中多忙であったり、新型コロナウイルス感染を忌避して二の足を踏んでいたりした患者さんにとって朗報です。また、オンライン診療とCureApp SC®の相性は良いと考えられますので、今後両者を併用した禁煙外来が増えていくかもしれません。

新しい時代の禁煙治療

紙巻きタバコだけを対象とし、対面診察限定で行われていた禁煙治療は、この数年で大きく変化しています。加熱式タバコが禁煙外来の対象となり、部分的にオンライン診療が認められました。CureApp SC®は2020年12月から保険適用となり、慶應義塾大学病院の禁煙外来でも導入準備を進めております(開始時期は現時点では未定です)。

禁煙外来の受診には覚悟が要るかもしれませんが、禁煙失敗を減らすための科学的に最善の手段です。担当医師と相談のうえで、是非禁煙外来でのデジタル治療を体験してみてください。

左上:舘野博喜(呼吸器内科学教室非常勤講師)、右上:正木克宜(同助教)、

左下:亀山直史(同共同研究員)、右下:福永興壱(同教授)

喘息とは?

喘息(ぜんそく)とは、口から肺につながる息の通り道(気道)のうち、気管支という肺の中の部分に常に炎症が起こることで発症する病気で、気管支喘息とも呼ばれます。炎症を起こした気管支は、少しの刺激に対しても敏感に反応して縮んで狭くなったり、分泌物(たん)を出しやすくなったりします。

喘息の症状としては咳やたん、息苦しさ、息切れなどがあります。だんだん呼吸が苦しくなって数日間から1週間以上症状が続くこともあれば、発作的に症状がピークに達する場合もあります。聴診器で呼吸音を聴くと、狭くなった気管支を空気が通過するときの音で「ヒューヒュー」や「ゼイゼイ」というような音(喘鳴:ぜんめい)が聴こえることがあります。音が大きい場合は患者さん自身で喘鳴がわかることがあります。このような症状が、いつから、どのくらいの頻度や程度で起きているかを把握すること、すなわち詳しい病歴を聴取することが、喘息の診断において最も重要な要素となります。その他、血液検査や呼吸機能検査なども喘息の診断の参考とします(図1)。

図1.喘息の診断

喘息やその発作は日常生活や仕事、学業、スポーツ、睡眠などの妨げになるだけでなく、精神的な不安にもつながります。ときには命が危険にさらされるような増悪(ぞうあく:症状がますます悪くなること)が起こることもあるため、症状をできるだけ落ち着かせ、増悪が起こらないようにコントロールすることが大事です。

患者さんごとの病型を考えた診断と管理

吸入薬を使うことでほとんどの患者さんは症状のコントロールができ、健常者と同じように日常生活を送れるようになりました。ただし、患者さんごとに薬の効き具合や症状の現れ方に色々な差があることがわかっており、最近では喘息を1つの病気ではなく、その発症や増悪の原因から詳しく調べてタイプ分けしたうえで治療方法を考えるということが一般的になってきました。

喘息の管理には、気管支の炎症を落ち着かせて気道の通りを広げる吸入薬による治療が最も重要ですが、これに加えて患者さんごとに増悪要因や重症度、合併症なども考慮して適切な管理方法を検討していくことになります(図2)。

図2.喘息の管理

様々な呼吸機能検査を用いた多面的な評価

近年は病態を表すような低侵襲の呼吸機能検査が開発され、普及してきました。慶應義塾大学病院では、呼気一酸化窒素(NO)濃度測定検査、気道可逆性検査、気道過敏性検査、モストグラフといった様々な呼吸機能検査を状況に応じて適切に用いることで、患者さんの現在の気道の状況を詳細に把握し、その結果を参考に診断や治療計画を立てています。

呼気一酸化窒素(NO)濃度測定検査

吐く息(呼気)の一酸化窒素(NO)は、主に好酸球という細胞が原因の気道の炎症を反映します。これを測定することで喘息の病態である気道炎症の程度が数値として計測・評価できるため、投薬内容を検討する際に自覚症状以外の判断材料とすることができます。また、呼気NOは喘息の患者さんでは高くなることが多い一方で、咳や息切れが出るほかの病気(例えば慢性閉塞性肺疾患など)では上昇しないため、喘息の診断にも利用されます。ただし喘息の患者さんやその増悪時期でも呼気NOが上昇しない方もいれば、鼻炎や副鼻腔炎などの喘息以外の病気でも呼気NOが上昇することがあるため、呼気NOはあくまでも診断・管理にあたっての補助的情報として位置づけられています。

気道可逆性検査

気道を広げる薬の吸入前後に呼吸機能検査を行い、薬の効果をみる検査です。薬剤によって呼吸機能の改善がみられるほど、可逆性が高いと判断されます。気道可逆性の有無やその程度は、喘息の診断や治療薬選定にあたって有用な情報となります。

気道過敏性試験

気道の敏感さを調べる検査です。気道を刺激して狭くさせる作用のある薬を薄い濃度から順番に吸入し、どの濃度で気管支が狭くなるかを評価します。喘息では気道が敏感となっており、健常人に比較して薄い濃度の薬剤吸入でも気道が狭くなる様子が観察されます。

モストグラフ

喘息では気道が狭くなるため、呼吸する際に空気が気道を通りにくくなります。この空気の通りにくさを示す指標を呼吸抵抗といいます。モストグラフでは数秒間安静に呼吸をしたときの呼吸抵抗の変化を測定して三次元のグラフで表示することができます。通常の呼吸機能検査で呼吸抵抗の評価をするためには、患者さんに最大限のスピードで息を吐いていただかなくてはなりませんが、モストグラフを用いることで、普通に呼吸をしているだけで呼吸抵抗の評価を行うことが可能です。モストグラフによる評価は喘息の診断にも有用なほか、喘息治療が適切になされると気道抵抗が減少する様子が視覚的に確認できるため、患者さんにとっても治療効果が分かりやすい形で認識できます。

生物学的抗体製剤による治療

吸入薬を含む複数の薬剤を使用した治療を行っても、喘息患者さんの5%から10%では頻繁な増悪があったり、息切れなどの症状改善に乏しかったりします。このような患者さんの症状を落ち着かせるためには、従来は内服もしくは注射のステロイド薬を使用して炎症を鎮めることが主な対処方法でした。しかし内服や注射のステロイド薬による管理は一時的には症状改善効果をもたらしても、中長期的には感染症に対する防御能力を著しく低下させたり、糖尿病を引き起こしたりといった副作用が問題となります(吸入ステロイド薬には一般的にはそのような副作用はありません)。

このような重症な喘息患者さんに対して、原因となる炎症が起こるメカニズムに作用して増悪の予防効果を示す薬剤として以下の5種類の生物学的抗体製剤(商品名:ゾレア®、ヌーカラ®、ファセンラ®、デュピクセント®、テゼスパイア®)が保険適用で使用可能となっています(表1)。

表1.重症気管支喘息に対する生物学的抗体製剤

| 薬剤 | 用法・用量 |

|---|---|

| ゾレア® (オマリズマブ ) 抗IgE抗体 |

体重・総IgE値(30 – 1,500 IU/mLの範囲)により 規定された量と間隔(2週間ごともしくは4週間ごと)で皮下注射 |

| ヌーカラ® (メポリズマブ) 抗IL-5抗体 |

100 mgを4週間ごとに皮下注射 |

| ファセンラ® (ベンラリズマブ) 抗IL-5受容体α抗体 |

30 mgを最初の2か月間は4週ごと、以後は8週ごとに皮下注射 |

| デュピクセント® (デュピルマブ) 抗IL-4受容体α抗体 |

初回600 mg、2回目以降は300 mgを2週間ごとに皮下注射 |

| テゼスパイア® (テゼペルマブ) 抗TSLP抗体 |

210 mgを4週間ごとに皮下注射 |

これらの薬剤は患者さんによっては非常に高い治療効果を示し、また副作用も注射部位の局所反応にとどまることが多いために積極的に治療導入が検討されます。しかし、すべての患者さんに対して効果があるわけではないことや、高額であること、継続しないと効果が落ちてくる可能性があることが問題点となっており、先述した喘息のタイプごとの診断を考慮しながら、導入適応を見極めることになります。

なお、これらの抗体製剤は高価ですがその使用継続にあたって、高額医療費控除制度を用いて自己負担額を軽減することができます。

吸入薬に対する服薬支援

最近10年間で、吸入薬がより積極的に使用されるようになり、それらの薬剤をしっかり気管支に届けるためのデバイス(吸入器)も様々なものが開発されました。しかし、吸入薬の種類やデバイスが増えたことにより、その扱いに混乱が生じてしまうことが問題となっています。喘息患者さんは増悪を予防するための吸入薬(コントローラー)と、増悪が起きてしまった後にその症状を緩和するための吸入薬(レリーバー)の2種類以上の吸入薬を処方されることもあり、また中にはコントローラーだけで複数の吸入薬が必要となる方もいます。

吸入薬には大きく分けて、細かい粉を自分の力で吸い込むタイプ(ドライパウダー製剤:DPI)と、スプレーのように噴霧された薬剤をゆっくり吸うタイプ(加圧式定量噴霧吸入器:pMDI)、ネブライザー(液体の薬剤を霧状にして直接気管支に届けるための装置)を用いて吸入するタイプとがあり、吸入の方法や特徴に以下のような違いがあります(表2)。

表2.デバイスごとの吸入方法と特徴

| DPI | pMDI | ネブライザー | |

|---|---|---|---|

| 吸入方法 | 粉末状の薬剤を患者さん自身の吸入力で吸い込む | ボンベを押すことで吸入器から霧状の薬剤が噴出する | 液体の薬剤をネブライザーにセットし、そこから出る霧状の薬剤を吸入する |

| 利点 | 噴霧操作と吸入タイミングの同調の必要がない | 吸気速度がゆっくりでも吸入可能 | 普通の呼吸で吸入が可能 乳幼児にも使用可能 |

| 欠点 | 吸入する力が必要 | 吸入のタイミングが難しい | 吸入装置が大型 吸入に時間がかかる |

さらに同じDPI、pMDIの中でも各薬剤によって薬剤のセットの方法などが異なります。そのため、処方された吸入薬についての詳細な吸入手順の説明を受け、吸入手技を定期的に確認することが重要となります。

アレルゲン免疫療法

喘息の中には、その発症と増悪の原因が特定の物質によるアレルギー反応である場合もあります。アレルギーを引き起こす物質をアレルゲンと呼び、喘息の原因アレルゲンとしてはダニ、ハウスダスト、真菌(カビ)、ペットのフケなどが知られています。アレルゲン免疫療法とは、アレルゲンを皮下注射もしくは舌下投与で徐々に少量から体に入れることで、体をアレルゲンに慣らしてアレルギー反応が起こりにくくなるように誘導する治療です。喘息治療ではダニアレルゲンの皮下注射による治療が保険適用となっており、ダニによるアレルギー反応が主な原因となっている患者さんに対し、増悪頻度や必要投薬量の減少効果があります。

アレルゲン投与時には全身性アレルギー反応(アナフィラキシー反応)のリスクを伴います。症状コントロールが不安定な患者さんではそのリスクが上がるためにアレルゲン免疫療法を行うことはできませんが、症状が安定している喘息患者さんでダニアレルゲンを原因とした比較的若年の患者さんでは、喘息の治癒を目的とした唯一の治療法として検討する価値のある治療方法です。ダニによるアレルギー性鼻炎を合併している患者さんでは、舌下投与によるアレルゲン免疫療法も考慮されます。

喘息とほかのアレルギー疾患との関わり

喘息には、アレルギー性鼻炎、好酸球性副鼻腔炎、アレルギー性結膜炎、慢性蕁麻疹、アトピー性皮膚炎、アレルギー性肉芽腫性血管炎など様々なほかのアレルギー疾患を合併することがしばしばあります。そしてこれらの疾患は症状が出現する臓器が異なっても、好酸球による炎症や同一のアレルゲンに対する過剰反応など、根幹としての原因が喘息と共通している場合があり、1つのアレルギー疾患の治療がほかのアレルギー疾患の治療や予防となりうることもあります。

例えば、先述したゾレア®は慢性蕁麻疹に、ヌーカラ®はアレルギー性肉芽腫性血管炎に、それぞれ効果および保険適用があり(用法・用量は喘息のものとは異なります)、アレルゲン免疫療法も鼻炎、結膜炎など複数のアレルギー疾患への治療効果が期待される治療法です。

当院では呼吸器内科![]() 、皮膚科

、皮膚科![]() 、耳鼻咽喉科

、耳鼻咽喉科![]() 、小児科

、小児科![]() 、眼科

、眼科![]() 、消化器内科

、消化器内科![]() などアレルギー疾患に関係する様々な診療科の医師で構成される「アレルギーセンター

などアレルギー疾患に関係する様々な診療科の医師で構成される「アレルギーセンター![]() 」が2018年に設立されました。当センターでは各科の臨床的な連携を図ることで、臓器別に専門性の高い評価を行いつつ、アレルギー疾患を臓器横断的な疾患と捉えて病態から治療法を考え、患者さんごとに最適な医療を届けることを目標としています。詳細は「診療科の垣根を超えたアレルギー診療を目指して ― アレルギーセンター ―」をご参照ください。

」が2018年に設立されました。当センターでは各科の臨床的な連携を図ることで、臓器別に専門性の高い評価を行いつつ、アレルギー疾患を臓器横断的な疾患と捉えて病態から治療法を考え、患者さんごとに最適な医療を届けることを目標としています。詳細は「診療科の垣根を超えたアレルギー診療を目指して ― アレルギーセンター ―」をご参照ください。

呼吸器内科・喘息グループ(アレルギーセンター担当医)

関連リンク

肺がんの最新治療

肺がんは、日本人の全がん死因の約5分の1を占め、がん死因の第1位で、毎年7万人以上の方が亡くなっています。最も予後が悪いとされている悪性腫瘍の1つですが、近年の様々な新規薬剤の開発により治療成績の改善が得られつつあります。

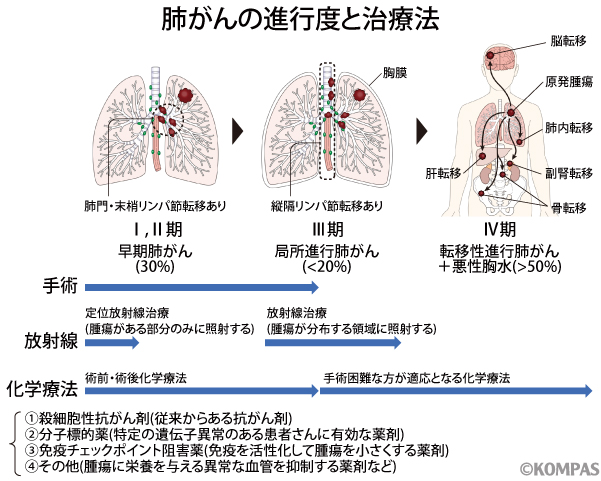

肺がんはその進行度(病期)によって治療法が異なります。早期肺がんであれば手術や定位放射線照射(I期のみ)が適応となり、根治する(完全に治る)確率も高くなります。しかし、多くの肺がん患者さんは局所あるいは全身に進行していることが多く、抗がん剤などの化学療法を必要とし、根治することは極めて難しいのが現状です。

ただ最近は抗がん剤の中でも副作用が少なく効果が高いものや、特殊な遺伝子異常を有する患者さんに対してだけ極めて有効な分子標的治療薬や、がんを栄養としている血管を破壊してがんを兵糧攻めにする分子標的治療薬などが次々に開発されています。特に肺がん全体の約6割を占める肺腺がんでは、これまでの2倍あるいはそれ以上の生存期間の延長が得られるようになってきました。

また近年、オプジーボ®、キイトルーダ®などの免疫チェックポイント阻害薬と呼ばれる、新しい治療薬が複数開発され、広く診療で使われるようになりました。これは、がん細胞により抑えられた自己の免疫を再活性化し、がんを攻撃することで効果が現れる薬剤です。最近では、手術が可能な早期の肺がんであっても、手術の前または後に免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせた抗がん剤治療を行うことで、治療成績が向上することが明らかになり、保険診療でも実施可能になっています。数多くの薬剤が開発され、治療が複雑化していますが、患者さんから採取したがん組織に対して遺伝子検査や特定のタンパク質の量を確認する検査を行い、どの薬剤の効果が最も期待できるかを判断することで、これらの治療薬を使い分けます(図1)。

図1.肺がんの進行度と治療法

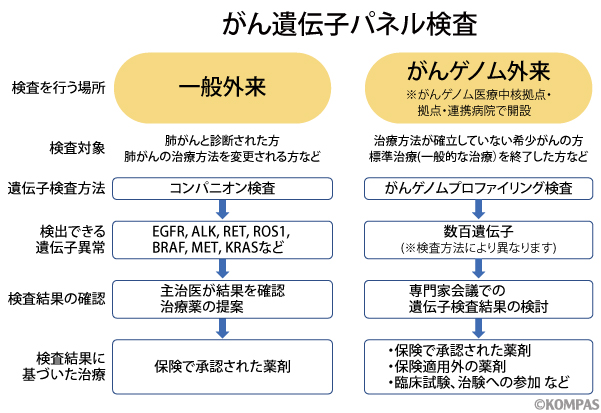

近年、患者さんの遺伝子の状態などを調べて、個々人に合った最適な治療を提供する「がんゲノム医療」と呼ばれる医療が発展してきています。がんゲノム医療では、「がん遺伝子パネル検査」と呼ばれる一度に複数の遺伝子異常を検出できる検査を実施しますが、このがん遺伝子パネル検査は大きく2種類に分けられます。既に特定の薬剤が有効であることが判明している遺伝子異常を検出する検査(コンパニオン検査)と、有効な薬剤は確立されていないものの、治験や臨床試験などへの参加など、次への薬剤治療を探索するきっかけとなる遺伝子異常を広く調べる検査(がんゲノムプロファイリング検査)があります。前者は肺がん診療を行っている病院であればどこでもできる検査ですが、後者は特定の指定された病院のみで実施できる検査になります(図2)。

図2.がん遺伝子パネル検査

慶應義塾大学病院は2019年8月よりがんゲノム医療中核病院として、がんゲノムプロファイリング検査を保険診療で行えるようになりました。この検査は結果によって、薬物治療の選択肢が広がる可能性のある検査です。しかし、高額な検査であるため現状は保険上の制約があり、全ての患者さんに行える検査ではありません。標準治療(一般的な治療)が確立されていない希少がんの患者さんや標準治療が終了してそのほかに有効な薬剤を探索したい患者さんなどが検査適応となります。検査については主治医の先生とご相談ください。

また、当院では、保険適用でない患者さんにも自費診療として、独自のがんゲノムプロファイリング検査 (PleSSision検査)を腫瘍センターがん遺伝子外来で行っています。![]() ご希望される患者さんは担当医にお申し出ください。

ご希望される患者さんは担当医にお申し出ください。

肺がん専門外来のご案内

当院の肺がん患者さんの窓口としては、呼吸器内科、呼吸器外科と腫瘍センターがあります。呼吸器内科の肺がん外来では、肺がんの疑いがある初診患者さんの診断から進行期肺がん患者さんの治療までを行っています。呼吸器内科、呼吸器外科、放射線治療科合同の肺がんクラスターカンファレンスを週1回開催し、それぞれの患者さんに最適な診断・治療の検討、迅速なフィードバックが行える体制をとっています。

一方、腫瘍センターでも、外来で抗がん剤治療を行うだけでなく、火曜午後においては呼吸器外科とともに肺がんクラスター診療が行える初診外来も併設し、肺がん初診の患者さんへの対応強化を図っています。患者さん一人一人の状況に応じた、きめ細かな、かつ包括的な診療を行っていますので、肺がんあるいはその疑いのある患者さんは、ぜひ呼吸器内科を受診してご相談ください。