はじめに

慶應義塾大学病院では1981年より頭蓋縫合早期癒合症と呼ばれる、生まれつき赤ちゃんの頭が変形してしまう病気の治療に取り組んでまいりました。2013年より世代交代により組織を一新し、2018年からは小児頭蓋顔面(クラニオ)センターを設立し今にいたります。

赤ちゃんの頭の形は病気により変形するだけでなく、生まれた後のベッド上での向き癖でも変形してしまいます。これを位置的頭蓋変形と呼びます。これまでは病的な頭の変形に特化して治療を行ってまいりましたが、このたび位置的頭蓋変形に対する治療を開始いたしました。小児頭蓋顔面センターと同様に小児科、形成外科、脳神経外科がチームで診療にあたっております。

位置的頭蓋変形とは?

赤ちゃんの頭蓋骨は竹細工のようにしなやかさがあります。そして生後半年くらいで頭囲は10センチも大きくなります。これはその間に脳が大きくなるからです。このときにどちらか片側を一方的に下にして寝る癖がついてしまうと、ベッド(床)に圧迫されてしまうために平らになってきてしまいます。一方の片側は脳の形に合うようになるため丸くなってきます。こうなると悪循環が始まってしまい、丸いほうではコロンッと転がってしまって安定しないためにどんどん平らなほうを下にする癖がさらに助長されてしまいます。またいわゆる絶壁頭というのは真上を向いていたときに起きるものをいいます。

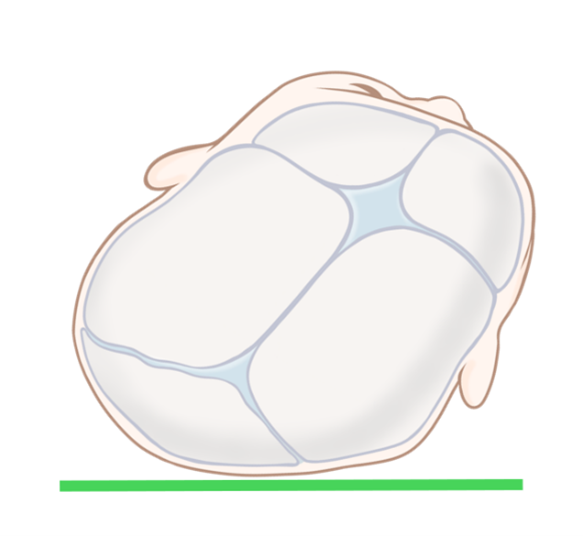

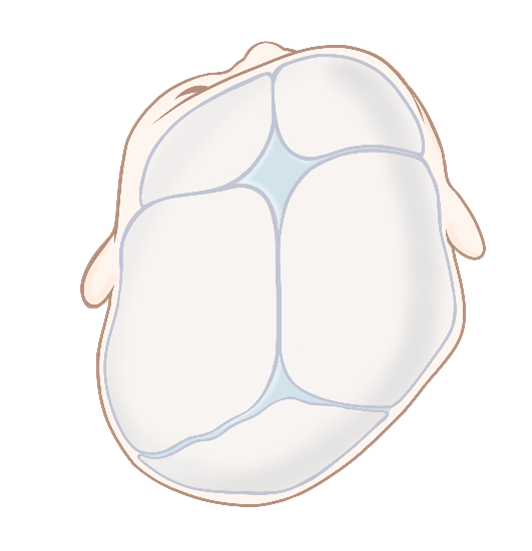

図1.向き癖によって赤ちゃんのあたまがゆがむしくみとその変形

右側を下にする向き癖がついたとき(図1.左)、症状が強くなると、向き癖とはいえ、真上からみてみる(図1.右)と耳の位置やおでこにまで変形が及んでしまいます。

鑑別の方法とその大切さ

位置的頭蓋変形との鑑別で重要なものは、頭蓋縫合早期癒合症です。頭蓋縫合早期癒合症は病的なものであり、脳の発達に影響を来す可能性があるため、手術が推奨されます。きちんと鑑別をして頭蓋縫合早期癒合症を見逃さないようにしないといけません。教科書的にはこの2つは簡単に鑑別がつくとされていますが、当然ですが、頭蓋縫合早期癒合症の方にも向き癖による変形が起きます。こうなってしまうと頭蓋縫合早期癒合症なのか位置的頭蓋変形なのかは私たち、頭蓋を専門にする医師であっても見た目だけでは鑑別が難しくなります。そこで当院では頭部レントゲンを撮影し、頭蓋縫合早期癒合症の診断に熟知した小児頭蓋顔面センターの医師による鑑別診断を推奨しております。レントゲンというと被ばくを心配すると思いますが、0.05mSV(ミリシーベルト)、これは飛行機で東京とハワイ間を往復するくらいの被ばく量です。

実際、鑑別が行われずに、位置的頭蓋変形としてヘルメット治療を行ったけれども変形が改善しないということで、来院された方のうち実は頭蓋縫合早期癒合症だったということで手術治療になる方がおりました。こうしたことからも鑑別は大切です。

治療

症状と程度

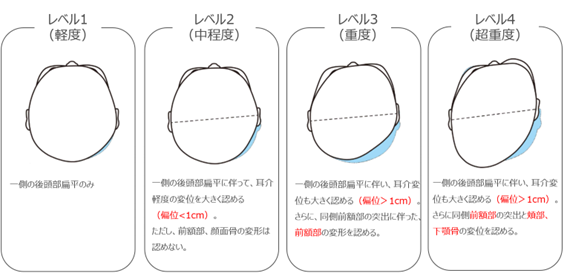

頭蓋変形というと脳の発達への影響を心配されるかもしれませんが、位置的頭蓋変形の場合、その変形が直接的に脳の発達に影響することはありません。その変形の程度をあらわすものとしてArgenta(アルヘンタ)分類があります。

位置的頭蓋変形が重度以上ですと、将来的に次のようなことが起こり得ます。

- 帽子がフィットしにくい

- 目の位置が非対称になると斜視や視覚障害のリスク

- 耳の位置が左右で異なるため、メガネが調整しにくい

- 変形がおでこ、頬といった顔に及ぶと、顔がゆがむ(整容面の問題)

- 顎関節症、かみ合わせの異常

治療法と治療時期

位置的頭蓋変形の程度と赤ちゃんの月齢により適切な治療を行います。生後2か月より前であれば、まずは向きをこまめに変えてもらうなど、できるだけ長時間同じ姿勢で寝かせっぱなしにしないようにしてもらいます。具体的にはベビーベッドに寝かせる向きを日替わりで反対にする、抱っこでスキンシップをはかったり、縦抱きにしたりして過ごしたり、タミータイムと呼ばれるうつ伏せ遊びを行います。

こうしたことを1~2か月行っても改善せずに、変形の程度がレベル3(重度)以上の場合にはヘルメット治療を検討します。

赤ちゃんの頭の形はまちまちですのでヘルメット治療を行う場合はオーダーメイドのヘルメットになり、頭の形を専用のカメラでスキャンします。スキャンは数分で完了します。そのデータからオーダーメイドのヘルメットを作成します。スキャンより、約2週間後の再診で、完成したヘルメットの初装着を行います。1か月に1回受診いただき、成長に合わせてヘルメットの内側のスポンジを調整していきます。基本的にはトータル6か月間、1日23時間の装着を行っていただきます。

日本の夏は暑く、赤ちゃんは汗かきです。そのためヘルメットを着用すると汗疹(あせも)が起きることがあります。当院ではスポンジのスペアを作成することで、一つをご使用いただき、もう一つは洗って交互に使用するようにしております。こうしてヘルメットの衛生状況を担保することで汗疹が起き得るリスクを軽減することができます。このヘルメット治療の原理は脳が成長する力を使ってきれいな頭の形になるように誘導する治療のため遅くても生後7か月くらいまでに治療を開始することをおすすめしております。

さいごに

赤ちゃんの頭のかたちがゆがんでいることが気になった場合、まれではありますが頭蓋縫合早期癒合症の可能性があります。その場合は、成長に伴ってよくなることはありません。ゆがみが気になりましたら、経過観察するよりも一度は鑑別を行うことをおすすめしております。また位置的頭蓋変形の場合、整容面の問題が一番になります。そのためヘルメット治療を行う場合には健康保険は適用にはならずに自費診療となります。

より詳しい説明はこちらから。

痩身

体の部位ごとの脂肪の付き⽅は年代によって変わってゆきます。人間の脂肪細胞の数は、一般的には思春期にかけて増加してゆき、その後、あまり変化しないといわれています。食事制限や運動などのダイエットは全身的な効果がありますが、特定の部位だけを痩せさせるには、その部分の脂肪細胞の大きさとともに、脂肪細胞の数を変化させることが効果的です。このような部分的な痩⾝治療の種類としては、脂肪吸引、脂肪溶解注射、脂肪冷却治療、などがあります。当院では、安全性を重視し、脂肪冷却治療と脂肪吸引療法を行っています。

脂肪冷却療法についてですが、体は様々な種類の細胞により構成されていますが、脂肪細胞は、ほかの種類の細胞よりも低温に弱く、温度を下げていくとほかの細胞がまだ生存できるような比較的高い温度でも細胞死(アポトーシス)を起こすという特徴をもっています。脂肪冷却治療は、この特徴を利⽤した治療法です。具体的には、専用の医療機器を治療したい部位に当てて冷却することで脂肪細胞が結晶化、細胞死を引き起こします。その後、脂肪細胞は分解され、脂肪が徐々に体外に排出され、これとともに部分的な痩身が可能となります。特定の部位の治療が可能であるため、部分痩せによって体のラインをデザインすることができ、また脂肪細胞の数自体を減らすことができるので、リバウンドしにくい点が特徴として挙げられます。

当院で採用しているクールスカルプティング®は、アメリカのハーバード大学を中心とした医師のグループにより開発され、2024年8月時点で国内では唯⼀、薬事承認を取得している製品です。本治療法は施術を通じて徐々に脂肪細胞数を減らしていく治療法のため、複数回の施術が必要になります。またごくわずかですが、逆説的脂肪増大という施術した部位に脂肪組織が増大する現象が報告されています。

きずあと

皮膚にある程度の深さまでの傷ができると、必ずきずあとが残ります。小さな傷や、丁寧に縫合された傷であっても、その部位や性状によっては目立ちやすい場合があります。また、リストカットなど平行なきずあとが存在する場合は、いかに傷を取り除いて、奇麗に縫いなおしたとしても、患者さんの満足がゆく結果を得ることはできません。私たちは、永らくきずあとをなく、皮膚を跡形もなく再生させる再生医療の研究を行ってきました。その中できずあとをなくすには以下の4つの点を再生させればいいことに気付きました。1)肌理(きめ)、2)毛包・汗腺、3)皮膚の膠原線維などの線維成分、4)色調。皮膚は表皮と真皮からなりますが、1)、2)を再生させるためには、その形成のメカニズムから表皮と真皮を一体として移植する必要があり、手術としては植皮手術が必要です。ところが、体の違う場所から植皮手術を行うと、皮膚を取るところも、きずあとが残り、また皮膚は体中、肌理の形と色調が違うため、違う場所から皮膚を植皮すると、パッチワークのようになってしまいます。

一方で、擦りむいた浅い傷は長い目で見ると跡形なく治ることや、手術の経験から真皮のごく薄い乳頭層と呼ばれるところまでの傷は再生することに気付きました。これらを合わせて手術の工夫をし、私たちは2012年に世界で初めて「薄型採皮90度回転植皮」という、リストカットの皮膚をそのまま使用して、リストカットのきずあとがほとんど判らず、きずあとも最小限になるという手術方法を開発しました。ただ、この方法は、きずあとの間に正常な皮膚が残っていないと成り立ちません。残っている正常な皮膚が少ない場合は、他部位からの植皮や、手術の後のきずあとに見せかける手術方法などもご提案しています。

きずあとの治療にCO2フラクショナルレーザーも取り入れています。CO2フラクショナルレーザー治療とは、肉眼ではほとんど見えない直径100μmほどの大きさの皮膚をCO2レーザーで数多く蒸散させる治療法です。これにより蒸散した皮膚が収縮しきずあとの範囲が小さくなったり、くっきりしたきずあとの辺縁がぼやけた感じになる効果はあります。

黒子(ほくろ)

黒子は、医学用語では色素性母斑といいます。小さな黒子は、CO2レーザーで蒸散させて、丸いきずあととして収縮させるのがいちばん奇麗に治ります。治療は自費診療となりますが、手術のように術前の採血検査等は必要とせず、すぐに治療することが可能です。病理検査をすることはできないため、悪性の可能性が疑われるなど検査の必要がある場合にはレーザー治療は推奨されず、適応については医師の判断が必要になります。

それぞれの治療法に対して合併症も数が少ないながらも報告されておりますが、当院では合併症に対する治療も安心して受けられるようなシステムを作っており、安心の美容医療をご提供できるようにしています。

美容医療診療スタッフ

はじめに

頭蓋縫合早期癒合症は、何らかの原因で頭蓋縫合が通常よりも早い時期に癒合してしまう生まれつきの病気です。発症数も少なく、様々な情報源で調べても十分な知識が得られません。慶應義塾大学病院では形成外科・脳神経外科・小児科・麻酔科・看護師によるチーム医療を行い、この病気の治療に力を入れております。頭蓋縫合早期癒合症について当院での取り組みをご紹介します。

頭蓋縫合早期癒合症治療チーム

前列右から2番目:筆者

当院では手術治療と全身状態の管理、そして患者さんの術前術後の発達やご家族の不安をサポートできるよう、多職種によるチーム医療を行っております。

頭蓋縫合が早くに閉じるとどうなるの?

頭蓋骨は、一つの骨ではなく、いくつかの骨がつなぎ合わさって頭蓋骨を形作っています。この骨と骨とのつなぎ目を頭蓋縫合と呼びます。

母子手帳には成長曲線が書いてありますが、それを見ると身長や体重が大人の9割くらいの大きさになるのは10歳を過ぎてからです。しかし頭の大きさ(頭囲)は2歳までに大人の9割くらいの大きさになります。体が大きくなるのは背骨や腕、足の骨が大きくなるからですが、頭が大きくなるのは脳が大きくなるからです。脳が大きくなる時に、頭蓋縫合がさけるようにして広がっていくことで頭蓋骨も成長していきます。この頭蓋縫合が脳の成長途中にくっついてしまう(癒合)と、脳が成長しようとしても広がることができません。そのため脳の正常な成長と発達が妨げられてしまいます。またそれでも頑張って脳は成長しようとするために、ほかの縫合をもっと広げようとしますので、頭の形が変形してしまいます。そのため1)正常な脳発育を促すこと、2)変形した頭の形の改善のために手術が必要になります。

治療法

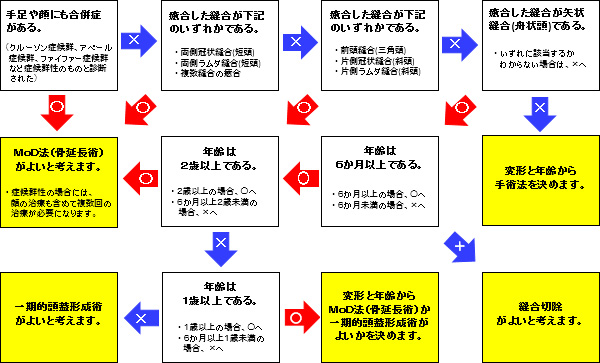

頭蓋縫合早期癒合症といっても患者さんの変形の程度は様々です。そのため当院では変形の程度や治療時期に合わせて治療法を決定しています。具体的な流れと各々の手術法について示します(図1)。

図1.治療法決定までのながれ

縫合切除

生後6か月以内に手術ができる矢状縫合早期癒合症に対して行います。癒合した縫合を切除して、外側の骨に3~4本の切れ込みを入れます。人工的に縫合を作ることで、脳が成長できるようになり、また今後の脳の成長に合わせて徐々に形も変わっていきます(図2)。

この方法の利点は手術時間の短さと簡便さですが、治療時期が6か月までと制限があります。手術から1週間後に退院となります。

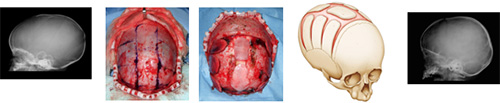

図2.生後5か月の矢状縫合早期癒合に対して縫合切除を行った症例

手術前は長かった頭蓋骨(図一番左)だが、骨に切れ込みをいれて切除するだけで、術後2年で長かった頭蓋形態が改善している(図一番右)。

一期的頭蓋形成術

頭の骨をいくつかのパーツに分解して新たにきれいな形になるように組み替える手術が一期的頭蓋形成術です。一期的頭蓋形成術は1回の手術で治療が完了します。組み替えるときには骨同士を固定しないといけません。骨を固定する材料はいくつかありますが、当院では1年かけて溶けてなくなる吸収性プレートを使っています(図3)。そのため将来、体の中に異物が残ることもありません。この手術を行った場合も手術から1週間後に退院となります。

さてこの手術で、頭の容積を大きくした分、手術直後には骨のない部分ができてしまいます。ただ赤ちゃんには骨を作り出す力がありますので、しばらくすると骨のない部分にも骨ができてきます。ただ言い換えると一期的頭蓋形成術は赤ちゃん(おおよそ2歳まで)にしか実施できないということになります。

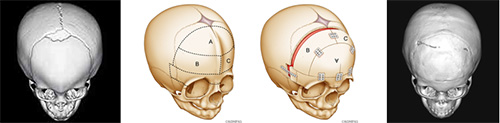

図3.生後11か月の前頭縫合早期癒合症(三角頭蓋)に対して一期的頭蓋形成術を行った症例

手術前はおでこが三角形にとびでている(図一番左)。手術ではテンプレートをあてて、きれいなおでことなる部分を探して、骨を組み替えて、吸収性プレートで固定している。術後2年が経過して、良好な頭蓋形態を保てている(図一番右)。

MoD法(骨延長法)

2歳を過ぎてしまうと骨を作り出す力は弱くなってしまいます。また2歳未満であっても頭蓋を非常に大きくしないといけない場合、頭蓋は大きくできたけれども、皮膚が縫い閉じられなくなってしまいます。そこで行うのが骨延長法です。骨を切ってその隙間を少しずつ伸ばしていくとその間に骨が作られていきます。また少しずつ大きくしていくために皮膚も風船のように広がっていきます。

これまでも頭蓋への骨延長法はありましたが、頭を大きくするだけで形の改善はおろそかにされていました。私たちはこれまでの治療経験から脳そのものが本来あるべき形に広がろうとする力にまかせることできれいな形に拡大できることを見出し、MoD法(Morcellation Craniotomy of Distraction Osteogenesis)を考案し、専用の骨延長器も開発しました(図4)。1日1ミリずつ大きくしていくために、一期的頭蓋形成術に比べて入院期間は長くおおそよ1か月の入院となります。また半年後に延長器を取り外す手術が必要になります。

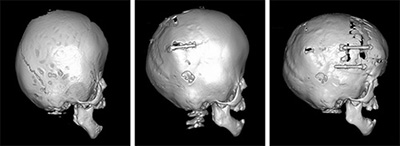

図4.アペール症候群に対して、MoD法を行った症例

術前(生後6か月、図左)。頭蓋を後方に延長(生後9か月、図中央)。頭蓋を前方に延長(生後12か月、図右)

顔の変形に対する手術(LeFort型骨延長術)

症候群性頭蓋縫合早期癒合症の場合には頭だけではなく、目が飛び出ている・受け口・いびきがひどい(上気道狭窄)といった症状もあります。特徴的な顔つきにもなりますので、改善のために顔の骨を前に移動する手術を行います。この手術のことをLeFort(ルフォー)型骨延長術といいます。他施設では手術の後に大きな装置を1か月くらいつけることになります。しかし、この装置をつけたままでは通学など日常生活に支障を来します。私たちはこの手術にも独自の骨延長器を使いますので、延長器は髪の毛にかくれて見えませんし、日常生活も支障なく送ることができます(図5)。

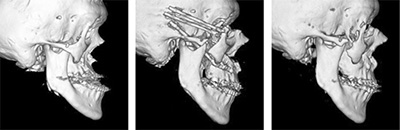

図5.17歳のクルーゾン症候群に対してLeFort型骨延長を行った症例

術前CTでは反対咬合が確認できる(図左)が、それ以外にも眼球突出やいびきがみられた。上顎だけでなく、顔の骨全体を延長器を用いて前方移動させた(図中央)。当院で使用している延長器は棒状のもので毛髪内に隠れるため、退院後の日常生活も人目を気にすることなく送ることが可能である。延長器を抜去すると隙間には骨形成がみられ、反対咬合が改善しているのがわかる(図右)。またいびきも消失し、眼球突出も改善している。

さいごに

頭蓋縫合早期癒合症はこどもの病気です。脳の発達のことを考えると、ご家族には初診から検査をして治療を行うまで正直あまりゆっくり考える時間がありません。外来ではじっくりと説明させていただいておりますが、より詳しくお聞きになられたい方はセカンドオピニオン外来の受診をおすすめしております。また各種疾患や治療の詳細は当院形成外科の頭蓋顎顔面変形外来![]() の案内をご参照ください。

の案内をご参照ください。