はじめに

パーキンソン病の治療には薬物療法のほかに、機械を用いることで症状の日内変動(ウェアリングオフ現象)やジスキネジアを緩和することができるデバイス補助療法(Device aided therapy: DAT)があります。パーキンソン病に対するDATとしては脳深部刺激療法(Deep brain stimulation: DBS)、レボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法(Levodopa-carbidopa continuous infusion gel therapy: LCIG、デュオドーパ®)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物持続皮下注療法(Continuous subcutaneous infusion: CSCI、ヴィアレブ®)、アポモルヒネ皮下注射(アポカイン®)が日本では承認されており、慶應義塾大学病院ではこれらの治療を全て受けることができます。デバイス補助療法の多くは近年開発されたものですが、日々進歩を遂げています。今回、デバイス補助療法の進歩について紹介いたします。

脳深部刺激療法(DBS)の進歩

パーキンソン病に対するDBSは日本で2000年に保険適用となった20年以上の歴史のある治療法です。当初は術後の精神症状や認知症状の出現が問題視されていましたが、運動や精神をつかさどる神経核の場所がはっきりしたことや長期経過の報告が登場してくる中で、安全性・効果ともにすぐれた治療法として認識されるようになりました。

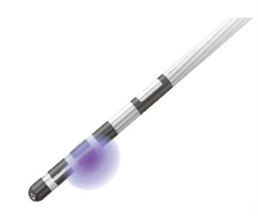

近年、脳を刺激する電極に指向性をもたせる(刺激する向きや形を自由に調整できる)ことが可能となるDirectional lead(図1)や電極を留置した場所の微小な脳活動(Local Field Potential: LFP)を記録し、その波長に合わせて刺激の調整を行う(adaptive DBS: aDBS)ことが可能になりました。DBSではパーキンソン病の運動症状を改善させる部位だけではなく、周辺にも刺激が及んでしまうことで刺激による副作用(錐体路障害(手足を動かしづらくなる)や精神症状など)が出現することがあります。Directional leadを使用することで、運動症状を改善させる部位に限局的に刺激を与えることが可能となり、副作用の軽減・回避を図ることが可能となります。また、LFPで記録されるβ(ベータ)帯域の波形とパーキンソン病の運動症状である運動緩慢(動作が遅く小さくなる)、筋強剛(筋肉がこわばる)が強く関連することが報告されており、β帯域を電極で検知し、それに合わせて刺激を調整することで、運動症状のより良い改善が期待されています。

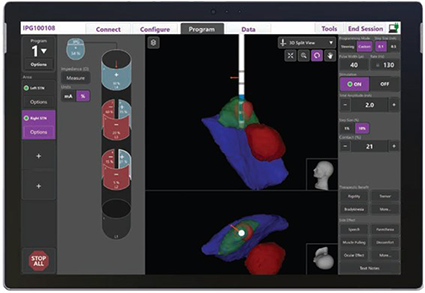

ほかにも、術後に最適な刺激部位、刺激の強さを決定するためにリードの全ての電極で刺激を行い、症状の変化を確認するMonopolar review(モノポーラーレビュー)というものが通常行われますが、検査に時間がかかることが問題となっていました。近年、画像から最良の刺激部位を推察する方法(Guide XT(図2))が登場したことで、従来1時間以上かかっていた検査が数十分で可能となり、従来のMonopolar reviewでの刺激の改善効果と同等であるという報告がなされています。

図1.Directional leadの刺激の様子

(Boston Scientific社より許可を得て掲載)

図2.バーサイスDBSシステム(Image Guided Programming with Vercise™ DBS Systems)による刺激部位の可視化

(Boston Scientific社より許可を得て掲載)

レボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法(LCIG)の進歩

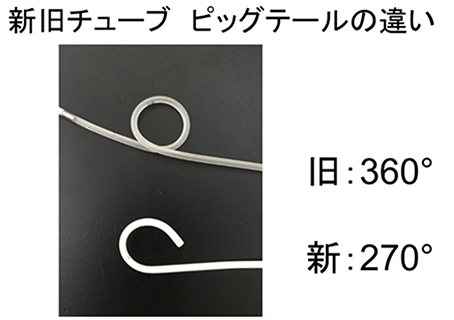

LCIGはゲル状になったレボドパ製剤(レボドパ・カルビドパ水和物配合剤)をおなか(胃部)に作成した穴から挿入したチューブを通して、空腸に持続的に投与する治療です。日本では2016年に承認されました。レボドパの吸収部位に直接・持続的に投与することで、ウェアリングオフ現象やジスキネジアの改善が期待できる治療法ですが、従来使用されていたチューブでは腸管内でチューブが絡まったり折れてしまったり、体の外でチューブに亀裂や接続部のゆるみが生じて液漏れが起きてしまうなどのチューブトラブルが多いことが問題となっていました。これらのチューブトラブルの頻度を減らすべく、2020年に新しい形状のチューブが登場しました。従来型のチューブは先端が豚のしっぽのように360度くるっとまわっており、造影も非対応でしたが、新チューブではチューブ先端の曲がりが約270度になることで、結び目ができにくくなり、造影対応になることで上部消化管内視鏡(胃カメラ)を使用せずにチューブ交換を行うことができるようになりました(図3)。その後2度の改良が重ねられ、最新のチューブはよりチューブトラブルが少ないものになっています。

図3.レボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法チューブの進歩

(アッヴィ合同会社より許可を得て掲載)

ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物持続皮下注療法(CSCI)の登場

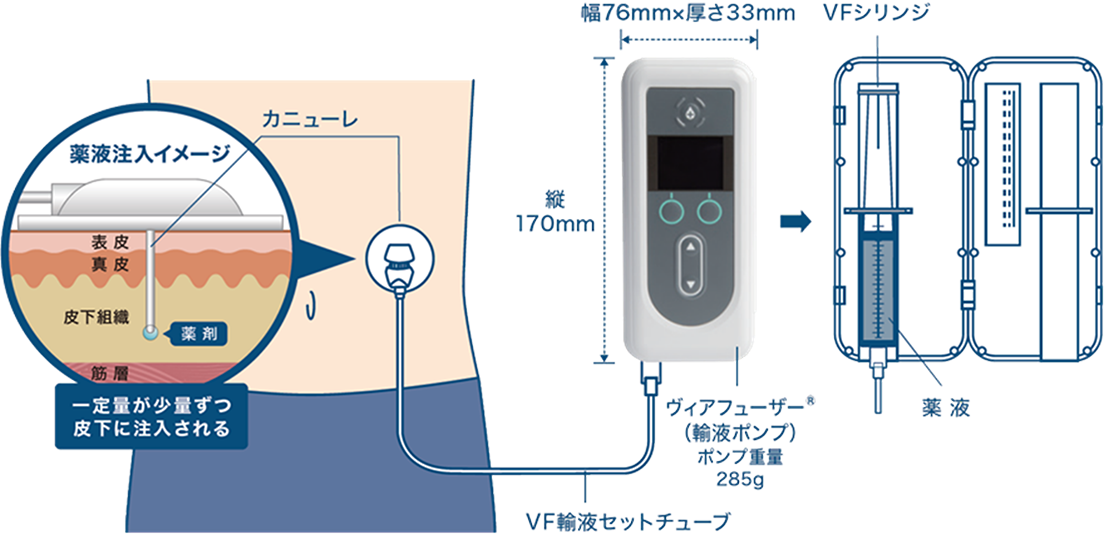

CSCIはレボドパ・カルビドパのプロドラッグ(体内で代謝されてから作用を及ぼすタイプの薬)であるホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物を体外のポンプで持続的に皮下注射する治療法です(図4)。2022年12月に承認を受け、2023年7月より使用可能となりました。レボドパ製剤をポンプの力で持続的に投与するという点ではLCIGと共通していますが、CSCIは24時間投与であること(LCIGは日本では16時間投与)、皮下注射なので手術が不要であることが特徴です。持続的に投与することでウェアリングオフ現象やジスキネジアが軽快することが期待され、海外の研究ではウェアリングオフ現象や生活に支障を来すジスキネジアが1日3時間程度減少することが示されています。24時間の持続投与が可能であるため、チューブの洗浄処置が不要なだけではなく、内服薬などではカバーしづらい夜間や起床時の症状の改善に寄与できる可能性があります。一方、皮下注射であるため皮膚の発赤、炎症などには注意が必要です。

図4.ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物持続皮下注療法の投与イメージ

(アッヴィ合同会社より許可を得て掲載)

ご紹介したデバイス補助療法の進歩により、より幅広い患者さんに、より安全にデバイス補助療法をご提案、ご提供できるようになってきています。デバイス補助療法は適切な患者さんに適切なタイミングで行うことで、内服薬ではコントロールが困難なウェアリングオフ現象、ジスキネジアといった運動合併症やドパミン反応性の症状を改善しうる治療法です。言い方を変えれば、適切でないご病状の患者さんに適切でない時期に行っても期待するほどの効果は得られません。

当院パーキンソン病センター![]() では、パーキンソン病を専門とする医師が慎重に適応を判断しております。詳しくは、パーキンソン病外来担当医表

では、パーキンソン病を専門とする医師が慎重に適応を判断しております。詳しくは、パーキンソン病外来担当医表![]() をご参照ください。

をご参照ください。

パーキンソン病センタースタッフ

はじめに

パーキンソン病は中脳の黒質にあるドパミン神経細胞が減少し、身体の運動の調節などに関係しているドパミンという物質が不足することにより発症します。2020年の厚生労働省の調査では患者総数は約29万人と報告されていますが、高齢になるほど発病率が増加するため、人口の高齢化が進む中で患者数は世界的に急増しています。爆発的に増えている様子からParkinson Pandemicという造語も提唱されており、日本でも65歳以上では100人に1人が発症する病気とされています。高齢者にとってはよくある病気といっても過言ではないパーキンソン病に対して最適な医療、看護、介護を提供し、患者さん、ご家族の健康を支えていくことは非常に大きな社会的なテーマであると我々は考えています。

多職種連携チーム医療の必要性

パーキンソン病患者さんに対する最適な医療は、1つの診療科や1人の医師のみの力では実現できず、近年、多職種連携チーム医療の必要性が非常に高まっています。その背景には、運動症状のみならず非運動症状を含めた多彩な症状の包括的把握と対応の必要性、デバイス補助療法を含めた治療の複雑化、多彩な課題を抱える高齢のパーキンソン病患者さんに対する全人的ケア・医療の提供の必要性といったことがあります。

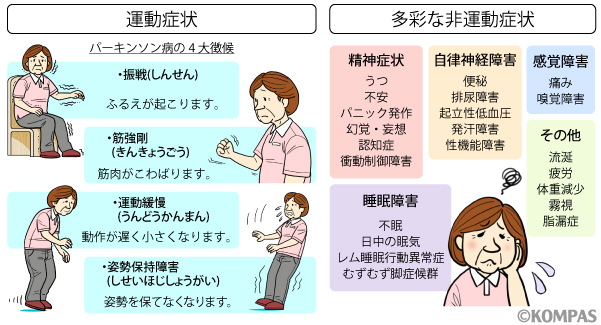

パーキンソン病は従来、運動緩慢(動作が遅い、小さい)、静止時振戦(ふるえ)、筋強剛(こわばり)、姿勢保持障害(咄嗟の一歩が出ず転びやすくなる)に代表される運動症状を呈する疾患と考えられてきましたが、近年は精神症状、自律神経障害、感覚症状、睡眠障害など非常に多彩な非運動症状を呈することが明らかになってきました(図1)。

図1.パーキンソン病の症状

パーキンソン病患者さんの生活の質(Quality of Life:QOL)向上のためにはこれらの多彩な症状を適切に把握し対処する必要がありますが、医師の診察だけでは充分ではないケースが多いです。また、多くのパーキンソン病患者さんが多種類の抗パーキンソン病薬を複数回内服しており、薬を正しく服用、使用するためには色々なサポートが必要です。デバイスを用いた治療として脳深部刺激療法(deep brain stimulation:DBS)、レボドパ・カルビドパ配合経腸用液療法(LCIG)、注射薬なども開発されており、それらを安全に正しく使用するには医師のみならず様々な職種のサポートが欠かせない状況です。また、急増している高齢のパーキンソン病患者さんが抱える問題はパーキンソン病自体の症状のみならず、加齢に伴う症状や独居などの社会的問題など非常に多岐にわたり、これらの多様な課題に対処していくためには医師のみの力では充分ではありません。

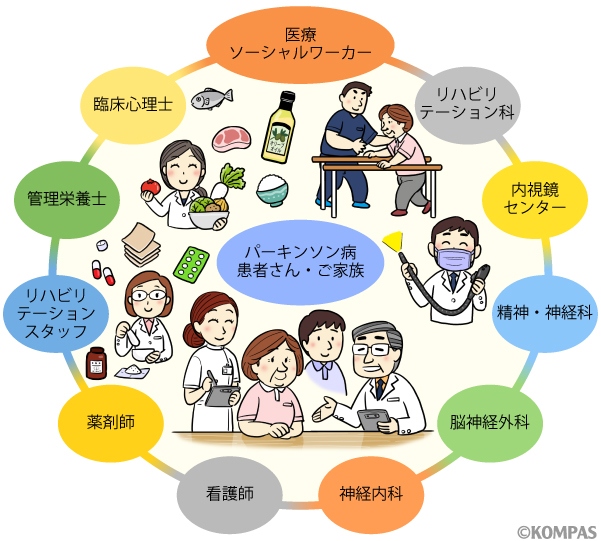

パーキンソン病患者さんに対する診療チームのメンバーには、医師、看護師、リハビリテーションスタッフ、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士、医療ソーシャルワーカーなどが含まれますが、近年は患者さんやご家族もチームメンバーとなり、様々な意思決定に一緒に関与するチーム医療の在り方も提唱されています。最適なチーム医療を実現するためにはパーキンソン病に関して幅広い専門知識、豊富な経験をもった様々な医療職種の育成が必要であり、2022年4月から日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(MDSJ)はパーキンソン病診療に携わる医療スタッフを対象としたPDナース・メディカルスタッフ研修会を開始し、パーキンソン病療養指導士の認定を開始しました。慶應義塾大学病院でもパーキンソン病療養指導士の資格を取得した医療スタッフが働いています。

慶應義塾大学病院パーキンソン病センターの取り組み

2022年10月に発足した当院パーキンソン病センターでは、「パーキンソン病に対するチーム医療を推進し、安心・安全に最適かつ先端的な医療を提供し、多職種でパーキンソン病患者さんの健康を支える」ことを理念として掲げ、複数の診療科(神経内科![]() 、脳神経外科

、脳神経外科![]() 、リハビリテーション科

、リハビリテーション科![]() 、精神・神経科

、精神・神経科![]() 、内視鏡センター

、内視鏡センター![]() )、多くの医療職種(医師、看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、臨床心理士、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー)が連携して診療にあたっています(図2)。各々の専門知識と技術を活用しながら、チーム内で目標・情報を共有し、互いに連携しながら外来および入院で診療にあたっています。

)、多くの医療職種(医師、看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、臨床心理士、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー)が連携して診療にあたっています(図2)。各々の専門知識と技術を活用しながら、チーム内で目標・情報を共有し、互いに連携しながら外来および入院で診療にあたっています。

図2.慶應義塾大学病院パーキンソン病センター

パーキンソン病患者さんの症状は一人ひとり異なりますので、患者さんごとに適した医療(テーラーメイド医療)の提供を目指しています。従来の内服治療に加え、脳深部刺激療法に代表されるデバイス補助療法にも積極的に取り組んでおり、適応評価から手術、術後管理まで多職種連携チームで安心・安全に取り組む体制が整っています。また、薬物療法とともに大切なリハビリテーションについては、外来リハビリテーション、オンラインリハビリテーションにも取り組んでいます。パーキンソン病でお困りの方がいらっしゃいましたら当センター(神経内科外来)にご相談ください。

パーキンソン病センタースタッフ