はじめに 〜小耳症について〜

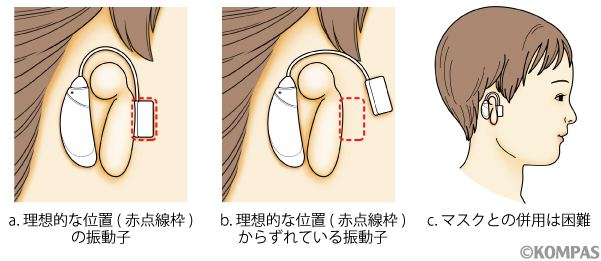

小耳症は、生まれつき耳介に奇形を伴う疾患で、多くの場合は耳の穴 (外耳道) が狭窄・閉鎖しているため難聴も伴います。疾患頻度としては、1万出生あたり1〜2人とされています。小耳症に伴う難聴に対して、通常の気導補聴器を用いることや手術的に改善させることは困難とされており、従来は骨導補聴器が用いられていました。骨導補聴器は機器が大きく、装用するために強く圧迫する必要があるなどの難点がありましたが、近年ではより装用感の優れた軟骨伝導補聴器が用いられることが多くなっています (KOMPASあたらしい医療「軟骨伝導補聴器 ~軟骨で音を伝える世界初の補聴器~ ―耳鼻咽喉科―」をご参照ください)。しかし、耳介が小さいために軟骨伝導補聴器の振動子を日常的に理想的な位置に固定することが難しいという難点があります (図1)。

図1.右小耳症に対して軟骨伝導補聴器を装用している状態

耳介奇形による見た目 (審美面) の影響に対しては、肋骨周囲の軟骨等を用いた耳介形成術を受ける患者さんも少なくありません。しかし、この耳介形成術は10歳程度まで成長を待たなければならないことや、複数回の手術が必要であることなどの難点が存在しています。耳介形成術以外の治療方法として、義肢・義足に準じた義耳を用いるという治療法が存在します。義耳は皮膚に貼り付けるだけで装用は簡単で、手術が必要なく、年齢を問わず装用することができます。また近年の3D画像技術の進歩により、近付いて見ても皮膚との境界が分からないほど高精細な義耳を作成することが可能になっています (図2)。手術が不要、耳介の再現度が極めて高い、年齢を問わず作成可能というメリットがある一方で、義耳単独では難聴を改善することはできないうえに、義耳があることで補聴器を適切な位置に装用できなくなってしまうこともあり、単独で用いる場合には小耳症の治療選択肢として課題を残しています。

図2.高精細な義耳

軟骨伝導補聴器と高精細な義耳の併用 〜軟骨伝導補聴器格納式義耳 (APiCHA)〜

以上のように、小耳症診療において審美面と聴力の改善を両立させることはいまだに困難な目標であるだけでなく、治療選択肢としての軟骨伝導補聴器と義耳も単独で用いた場合には、それぞれ固定と聴力改善に関する課題を抱えていました。そこで、我々は軟骨伝導補聴器が表面から圧迫してもその効果が劣らないことに着目し、義耳と軟骨伝導補聴器を併用することで審美面と聴力の改善を両立できる可能性について検討しました。

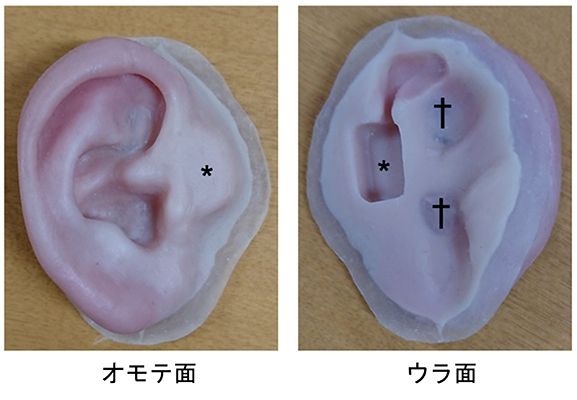

国家資格者である義肢装具士の協力の下、軟骨伝導補聴器を内部に格納できる義耳を試作 (図3) し、その音響的な特徴を評価したところ、軟骨伝導補聴器単独の場合と義耳を併用した場合を比較しても、臨床的に遜色のない結果となっていました。以上のことから、軟骨伝導補聴器と義耳を併用する新しい治療 (Auricular prosthesis which incorporates cartilage conduction hearing aid: APiCHA) を開始しております。APiCHAを作成する大まかな工程は、次のとおりです。1) 両耳の耳型を取る、2) 耳型を基に両耳の3D画像データを採取する、3) 3D画像データを編集し、3Dプリンターを用いて正常な耳のモデルを小耳症側に反転・作成する、4) 小耳症側につける正常な耳のモデルに軟骨伝導補聴器の振動子とケーブルが入る溝を作成する、5) 作成したモデルに着色してAPiCHAとして完成します。以上は片側の小耳症の患者さんの場合の工程ですが、両耳の小耳症の患者さんの場合でも、親御さんなどの耳の3D画像データを用いて、3D画像編集技術で縮小することによって同様に作成することができます。

図3.APiCHAの試作機

ウラ面に軟骨伝導補聴器の振動子 (*) と小耳介が入る溝 (†) がある。

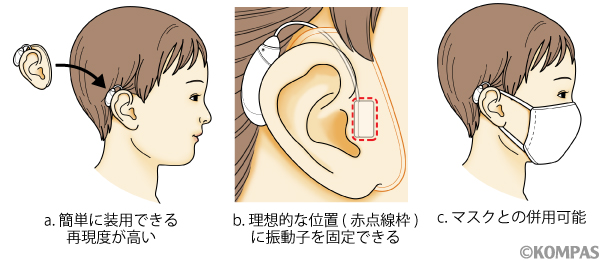

実際にAPiCHAを用いた診療により、次のようなメリットがあることが分かりました。1) 手術などを行わずに、簡単に審美面と聴力の改善を得ることができる、2) 義耳と共に軟骨伝導補聴器の振動子を理想的な位置に固定することができる、3) 小耳症により装用が困難なマスクを、義耳の上から装用することができる、などです (図4)。しかし、APiCHAもメリットばかりではありません。まず、APiCHAは医療機器ではなく、医療保険の範囲外の装具なので作成費として20万円程度かかってしまいます。またAPiCHAはかつら用の接着剤を用いて固定を行いますが、固定性が十分か否か、皮膚が蒸れたりかぶれたりしないかについては、まだ分かっていません。そこで慶應義塾大学病院耳鼻咽喉科では、5歳以上の患者さんを対象に、装用日記を用いて固定性や皮膚への影響について検証する前向き研究 (UMIN000044711) を行いながら、APiCHAを用いた診療を行っています。

図4.右小耳症に対してAPiCHAを装用している状態

APiCHAを用いた診療は、義肢装具士の先生方と軟骨伝導補聴器を扱う業者の方とチームを構成し、西山崇経医師の専門外来内で、一人一人時間をかけながら行っています。この治療をご希望の患者さんは、まずは当科外来を受診いただき、西山医師の専門外来にかかりたい旨をお伝えください。

APiCHA診療を行っている専門チーム。手前右の筆者が持っているのがAPiCHAです。

はじめに

難聴の原因として、1) 耳の穴(外耳孔)がない「外耳道閉鎖」による難聴、2) 音の振動を伝えることができない伝音難聴(例えば、中耳炎による難聴)に対して手術しても改善しない例、3) 耳漏が止まらない中耳炎などがあります。最近では、補聴器が装用できないなどの難聴患者さんに対して「人工中耳植込み術」と呼ばれる新しい手術が可能になりました。なお、人工中耳は2003年にオーストリアに本社があるMED-EL社が開発し、人工中耳手術は我が国でも保険収載された手術です。

人工中耳手術の適応

人工中耳は、下記の条件を満たす伝音・混合性難聴の患者さんへの適応が可能です。

1) 植込側耳が、伝音難聴または混合性難聴である。

2) 植込側耳における純音による骨導聴力閾値(こつどうちょうりょくいきち:骨伝導で音を聞いた値のこと)の上限が下記を満たす(図1)。

3) 既存の治療を行っても改善が困難な難聴があり、気導・骨導補聴器および軟骨伝導補聴器が装用できない明らかな理由があるか、もしくはそれら補聴器による聴力改善が不十分と判断される。

500Hzが45dB 、1000Hzが50dB 、2000Hz、4000Hzが65dB

* 気導聴力閾値は問わない。骨導聴力閾値が青色の部分に入る必要がある。

図1.人工中耳の手術適応(人工中耳のガイドラインより引用)

具体的には以下のような手術や治療を受けたにもかかわらず、経過が良くなかった患者さんにも人工中耳を適応できます。

・外耳奇形(外耳道閉鎖症等)に対する外耳道形成術や気導補聴器が適応になっていました。外耳道を形成しても再度狭くなってしまう例もあり、そのような場合に対して人工中耳植込み手術の適応があります。

・補聴器の効果が不十分な場合や、骨導補聴器では振動子が皮膚を強く圧迫する必要があり、疼痛や圧迫部位の変形が生じる場合には人工中耳植込み術が適応となります。

・一部の中耳疾患による難聴の患者さんは手術を行っても聴力が改善せず、ことばの聞き取りに難渋する例や、耳垂れ(耳漏)が出続けることによって補聴器が使用できない例があります。このような状況でも人工中耳は適応が可能です。

人工中耳手術以外には、植込型骨導補聴器(bone anchored hearing aid:略称Baha®)も保険収載されています。Baha®は簡便な手術であり、利点も多いですが、人工中耳と比較して様々な相違点があります。詳しくは担当医までご相談ください。

術後MRI

人工中耳を体内に埋め込んでもMRI撮影(1.5テスラまで)が可能ですが、人工中耳の周囲に大きな画像の欠損が生じるため、頭部(脳など)の評価は難しくなります。

手術内容

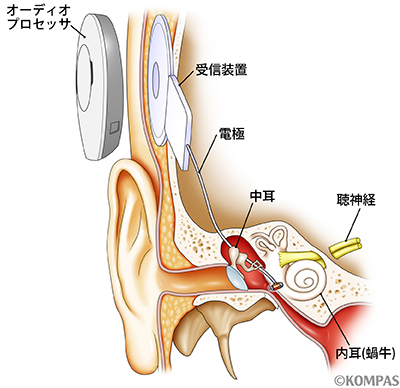

人工中耳を植え込むには手術が必要です。耳の後方を切開して骨を削ります。人工中耳は耳小骨など中耳の生理的な構造物を介して蝸牛(内耳)を振動刺激するため、効率的で高品質な音伝達が可能とされています(図2)。

図2. 人工中耳の植え込み術

慶應義塾大学病院の取り組み

慶應義塾大学病院耳鼻咽喉科では、全身麻酔下で本手術を実施しています。入院期間は6泊7日になります。ご興味のある患者さんは、外来担当医までご相談いただきますようお願いいたします。

関連リンク

聴覚における「軟骨導」

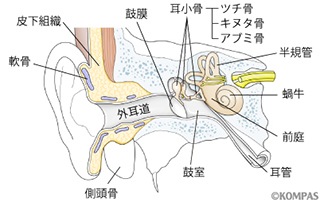

聴覚とは人間が音を感じる感覚であり、音が振動として外耳道から鼓膜・耳小骨に伝わり、内耳で電気的な神経刺激に変換され脳で知覚しています。音を伝達している主な媒体は空気であり、空気の振動を介して知覚する音を「気導聴覚」といいます。また、内耳とつながっている (側頭) 骨に直接振動を伝えることでも音を伝達することができ、骨の振動を介して知覚する音を「骨導聴覚」といいます。長年、音を伝える経路は気導と骨導のみと考えられ、これらの経路を活用した補聴器などの人工聴覚器が発展してきました。

ところが、2004年に奈良県立医科大学の細井裕司教授らは耳周囲の軟骨を振動させることで、効率良く音を伝えられることを発見し、日本発の第三の聴覚経路として「軟骨導」を世界で初めて発表しました。

軟骨伝導補聴器について

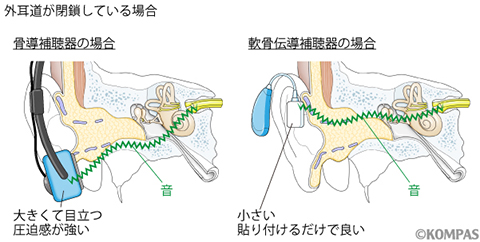

軟骨伝導補聴器は、「軟骨導」を活用した補聴器で2017年11月から登録医療機関において市販開始されました。軟骨伝導補聴器の音響学的な詳細については、いまだに明らかになっていない部分も多いのですが、その特徴として軟骨から皮膚・皮下組織に振動が伝わることで音が伝達するため、生まれつき耳の穴 (外耳道) が狭い患者さんや、手術などの治療によって外耳道が閉鎖してしまった患者さんにも効果が期待できます。骨導補聴器を用いることでも、このような患者さんに対応することができますが、機器が大きいことや、密着させるために骨を強く圧迫するので痛みが出てしまうことなど、審美面や装用感に問題がありました。一方の軟骨伝導補聴器は耳掛け型補聴器の先端を振動子に変えるだけなので小型であり、触れ合う程度の密着で良く、患者さんの負担を減らせるという利点がある上に、効果も骨導補聴器と同様といわれています (図1, 2)。

図1.正常な耳の構造

図2.閉鎖耳への補聴器装用

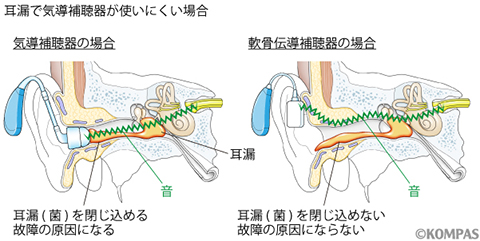

もう一つの特徴として、気導補聴器のように外耳道内を耳栓で閉鎖する必要がないことが挙げられます。鼓膜に穿孔があったり慢性的な中耳炎に伴う耳だれ (耳漏) がある患者さんに対して、気導補聴器を使うために耳栓で外耳道を閉鎖すると、外耳道内が密閉空間となり細菌が繁殖したり、耳栓や補聴器内に耳漏が入ることで機器の故障を来すことがあります。その点、外耳道を密閉する必要がない軟骨伝導補聴器は、耳漏などで従来の補聴器が使えなかった患者さんに対しても、新たな選択肢の一つとして期待されています(図3)。

図3. 耳漏を伴う場合の補聴器装用

軟骨伝導補聴器を始めるにあたって

軟骨伝導補聴器は登録医療機関でのみ調整を行なっていますので、リオネット補聴器のWebサイト ![]() などを参考にして各医療機関へお問い合わせください。

などを参考にして各医療機関へお問い合わせください。

慶應義塾大学病院耳鼻咽喉科では通常通りの受診手続きを経た後に、軟骨伝導補聴器の使用を希望した患者さんに対して、まずは約1ヶ月間の試聴期間を設けて貸し出しを行っています。1ヶ月の貸し出し期間中に、様々な生活環境で試してもらい、補聴器の有用性を実感してもらいます。貸し出し期間終了時点で、補聴器の効果確認を行い、購入するかどうかを患者さんの自由な意思で決めていただきます。購入後も診察やメンテナンスのため年に2〜3回程度受診していただいています。

参考文献

- 西村忠己, 細井裕司: 軟骨伝導補聴器. JOHNS33巻4号「進化する補聴器診療」, 481-484頁, 東京医学社, 東京, 2017

手前:執筆者(耳鼻咽喉科助教)、奥:大石直樹(同専任講師)

はじめに

耳鼻咽喉科の担当する領域には「耳」「鼻・副鼻腔」「のど(咽頭、喉頭)」という身体の「穴」が多く含まれており、昔から日常診療に内視鏡が用いられています。一方、耳の病気に対する手術(耳科手術)においては顕微鏡を用いた手術が一般的で、内視鏡は狭い部位や死角を近接・拡大視して確認する補助的な目的で主に用いられてきました。骨の中の狭い空間で数ミリ単位の構造物を扱う耳科手術においては、精細な術野の3次元情報が必要になります。

経外耳道的内視鏡下耳科手術(TEES)とは

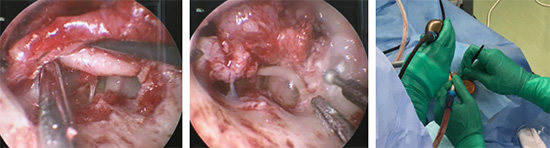

映像機器や手術器具の発展により、小さな傷で患者さんへの負担が少ない内視鏡を用いた手術が、この十数年であらゆる外科手術に広がってきました。経外耳道的内視鏡下耳科手術(transcanal endoscopic ear surgery: TEES)は、耳科手術のほとんどのプロセスを内視鏡下で行う低侵襲手術であり、ハイビジョン画質(Full HD)の3CCDカメラを搭載した内視鏡と精細で高解像度な細径内視鏡の出現により、近年国内外で急速に普及しつつあります(図1)。

図1.経外耳道的内視鏡下耳科手術の様子

一つのモニターに映し出された術野をチーム全員が共有して手術に臨む

TEESの利点とその守備範囲

よく見える~近接した広い視野角による死角の減少と、微細で鮮明な映像情報~

内視鏡ならではの利点のひとつに、術野の状況に応じて術者がリアルタイムに視点を移動し、視野を変えられることがあります。たとえば図2のXのように、同じ状況だと顕微鏡下手術では死角になってしまう部位も、内視鏡では近接して拡大視することで容易に観察できます。そのため、見えづらい場所も精緻に観察することで遺残性再発(病変の取り残し)が減ります。また、たとえば術中に顔面神経の小さな露出を避けてその損傷を防いだり、真珠腫性中耳炎での頭蓋底の骨欠損を確認したりすることなどに有用です。

さらにハイビジョン画質の高解像度な画像により、病変の進展範囲の把握や微細な血管の認識など、人間の目だけでは見ることのできない、手術に有用な数々のミクロの情報を得ることができます。

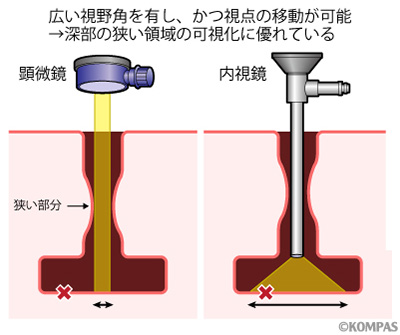

図2.内視鏡を用いるメリット1

深部の狭い領域の可視化にすぐれている

小さい傷、小さい骨削開

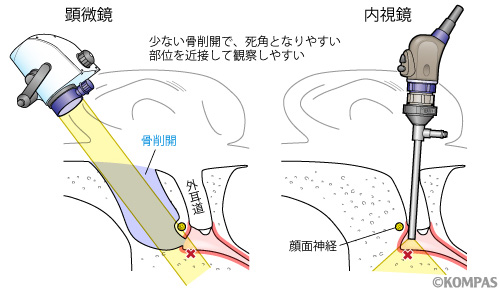

顕微鏡下手術では、中耳手術で約20cm離れたレンズから病変を観察することになるため、広く視野を確保する必要があります。たとえば図3のXを見るためには、水色の範囲を大きく削ります。耳の前方の狭い領域を観察する際は、耳介の後ろからアプローチし広い範囲を削ることになるため、仮に病変がなくてもこの部分の骨や粘膜が犠牲になります。中耳内の粘膜には呼吸をして中耳内圧を保つ役割があるため、正常な粘膜ならば本来は温存したいのです。

図3.内視鏡を用いるメリット2

少ない骨削開で粘膜を温存しながら死角部位を観察できる

TEESでは外耳道から最短距離でアプローチし、この部位の粘膜を温存できるメリットがあります。 もちろん、術後の傷が小さいこともメリットで、中耳内の観察と最小限の操作であれば、外耳道内から4 mm程度鼓膜を挙上すれば十分です。身体の外に傷がないため術後の負担も軽く、子供から大人までとても喜ばれています。

適応疾患~鼓室内病変や、死角に病変が進展した症例に有利~

TEESにはこのようなメリットがあることから、鼓室内病変や、死角に病変が進展した症例に有利です。たとえば、1)耳小骨奇形や外リンパ瘻、慢性中耳炎などの精細な観察を要求される中鼓室病変、2)鼓室洞や耳管上陥凹に病変のある真珠腫性中耳炎、3)小児先天性真珠腫、4)鼓膜の病変、などでとても有用です。一方で、病変の位置や大きさによっては顕微鏡下手術の方が適している場合も多くあります。したがって、TEESが最適な選択肢かどうかの判断には、術前の精査と専門の医師による検討が欠かせません。

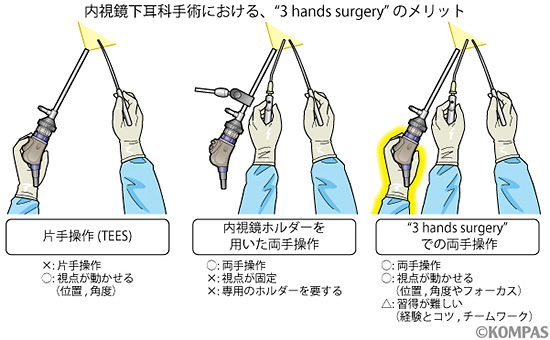

チームワークを生かした”3 hands surgery”

上述のような利点がある一方で、内視鏡下手術にはいくつかの欠点があります。一番の弱点は片手操作で行うことであり、顕微鏡下手術であれば左手に吸引管・右手に器具を持つことで、たとえば出血のコントロールや病変の除去、微細な耳小骨連鎖再建操作などを行いますが、TEESでは左手に内視鏡を持つためこのようなことができません。

当科ではTEESのこの欠点を克服すべく、助手が内視鏡を操作し、術者は両手操作を行う”3 hands technique”を採り入れています(図4、図5) 。2人の医師が術野を共有して協働作業を行うこの手術には、特化されたテクニックと経験、そしてチームワークが要求されます。当院では経鼻内視鏡手術![]() での”4 hands surgery”で習熟しており、この経験を活かした内視鏡下耳科手術を行っています。

での”4 hands surgery”で習熟しており、この経験を活かした内視鏡下耳科手術を行っています。

図4.内視鏡下耳科手術における”3 hands surgery”のメリット

図5.”3 hands surgery”

助手(scoper)が刻々と変わる術野・術操作に応じてカメラを移動し、術者が両手操作で精緻な作業を進める

最後に

患者さんに優しい低侵襲の医療を提供するために、当院では科を超えて内視鏡下手術を積極的に採り入れていますが、耳科疾患では今回紹介したTEESが適したものと、従来通りの顕微鏡下手術が適したものがあります。当科では耳科手術に習熟した専門の医師が慎重に適応を判断し、顕微鏡下手術の方がメリットがある場合には通常の耳科手術をお勧めしています。一方、TEESの場合は、特に低侵襲であり患者さんのメリットはとても大きいです。上述のような対象疾患で手術を迷われている患者さんは、画像や診療情報提供書(紹介状)をお持ちになって、ぜひ当院の耳鼻咽喉科外来![]() をご受診下さい。時間をかけて説明を聞きたいという患者さんは、セカンドオピニオン外来

をご受診下さい。時間をかけて説明を聞きたいという患者さんは、セカンドオピニオン外来![]() の受診をお勧めします。

の受診をお勧めします。

はじめに

人工内耳は、現在世界で最も普及している人工臓器の一つで、聴覚障害があり補聴器での装用効果が不十分である方に対する聴覚獲得法です。

従来は両側とも純音聴力検査にて90dB以上の方で補聴器でも会話が難しい方であり、補聴器の装用効果がほとんど認められない方を対象としていました。さらに、従来の人工内耳の適応が拡大し、残存聴力活用型人工内耳が行われるようになりました。中音から高音域のみの難聴者に対しても補聴器と人工内耳を組み合わせることで治療が可能になりました。

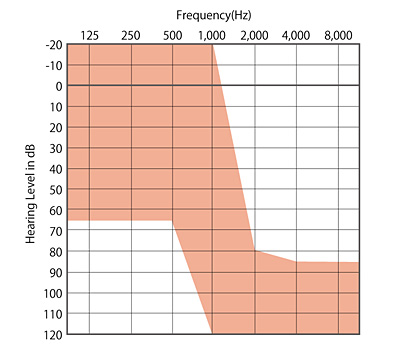

残存聴力活用型人工内耳の適応

下記の 4 条件全てを満たす感音難聴患者が適応です。

1)-1

純音による左右気導聴力閾値が下記のすべてを満たす(図1)。

125Hz、250Hz、500Hzの聴力閾値が65dB以下 / 2000Hzの聴力閾値が80dB以上 / 4000Hz、8000Hz の聴力閾値が 85dB 以上。

※ ただし、上記に示す周波数のうち、1 カ所で10dB以内の範囲で外れる場合も対象とする。

1)-2

聴力検査、語音聴力検査で判定できない場合は、聴性行動反応や聴性定常反応検査(ASSR)等の 2 種類以上の検査において、1)-1 に相当する低音域の残存聴力を有することが確認できた場合に限る。

2)

補聴器装用下において静寂下での語音弁別能が65dB SPLで60%未満である。

※ ただし、評価は補聴器の十分なフィッティング後に行う。

3)

適応年齢は通常の小児人工内耳適応基準と同じ生後 12 か月以上とする。

4)

手術により残存聴力が悪化する(EAS での補聴器装用が困難になる)可能性を十分理解し受容している。

禁忌・慎重な適応判断が必要なものは一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会が定めた人工内耳適応基準および小児人工内耳適応基準 2014 の「禁忌」・「慎重な適応診断」に準ずる。

純音聴力検査では図1の赤色部分にあてはまることが必要です。さらなる検査は当院で行い適応を決定させていただきます。

図1 残存聴力活用型人工内耳(EAS)の適応となる聴力像(赤色部分)

新医療機器使用要件等基準策定事業 (残存聴力活用型人工内耳)報告書(一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会. 平成26年3月)よりMEDEL社作成の図を引用

はじめに

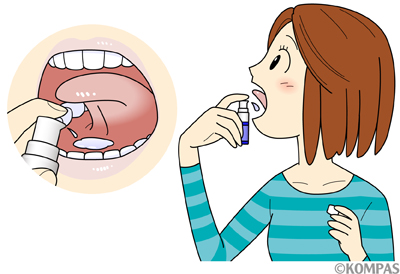

平成26年10月より、スギ花粉症に対する舌下免疫療法が保険適応となりました。この治療の開始時期は限定されています。じんましん、息苦しさ、口の中の腫れといったアナフィラキシー反応を回避するため、スギ花粉の飛散期は本治療を開始できません。具体的には、スギ花粉飛散が終了後しばらく経過して、花粉症患者のスギ花粉に対する過敏性が落ち着く時期、すなわち7月から12月初旬までが開始時期となります。

当院ではアナフィラキシー反応に対して当院薬剤部、救急部との協力体制で治療体制を整備してまいりました。当院耳鼻咽喉科はアレルギー認定施設として認可を受けており、アレルギー専門医かつ舌下免疫療法講習会を受講し資格を得た上で行っております。

アレルギーを引き起こす原因物質のことをアレルゲン(抗原)と呼びます。スギ花粉症はアレルギー性鼻炎であり、その原因物質は、もちろんスギ花粉です。

免疫療法とは、そのアレルゲンを少量から患者さんに投与していき、アレルギー性鼻炎症状を緩和します。現在、免疫療法には、アレルゲンを注射する皮下免疫療法、舌下に投与する舌下免疫療法があります。

舌下免疫療法

舌下免疫療法では、舌下にアレルギーの原因となる抗原を低濃度から投与し始め、徐々に増量していき、最高濃度まで増やします。毎日投与することでアレルゲンに対する過敏性を減少させます。最低でも3年間毎日継続していただくことが重要ですが、その有効性は60-70%といわれております。有効例では治療終了後も長期にわたり症状を抑えることが期待できます。本治療のためには鼻内所見を確認し、血液検査を行い、スギ花粉に対する血清抗体を検査し、結果を判定した上で治療を行います。なお検査結果が出るまでに約2週間かかります。

副作用などご留意いただきたいこと

副作用としては、軽度のもので、口内炎、口腔内腫脹(主に舌下腫脹)、口腔そう痒、不快感、ピリピリ感等があり、重度のものはアナフィラキシーショックとして血圧低下がおこりえます。また、本治療を何らかの理由で1週間以上中断された場合、最初の濃度からやりなおさなくてはなりません。投与後2時間は激しい運動をさけなくてはなりません。また、複数のアレルゲンに対してアレルギー性鼻炎を有する場合、気管支喘息を有する場合は効果が出にくいことが知られております。保険適応は12歳以上です。また、β遮断薬、ステロイドを内服している場合、本治療は禁忌です。投与開始されてから数か月間は2週間ごとに処方が必要です。落ち着けば1か月ごとになります。

他アレルゲンに対する免疫療法

スギ花粉をはじめダニによるアレルギー性鼻炎に対する免疫療法も平成28年以降保険適応になる予定ですが、当院の実施予定は未定です。

専門外来のご案内

アレルギー専門外来は火曜日午前に行われておりますが、初診(水曜日午前:担当神崎)までご相談いただくようお願い申し上げます。

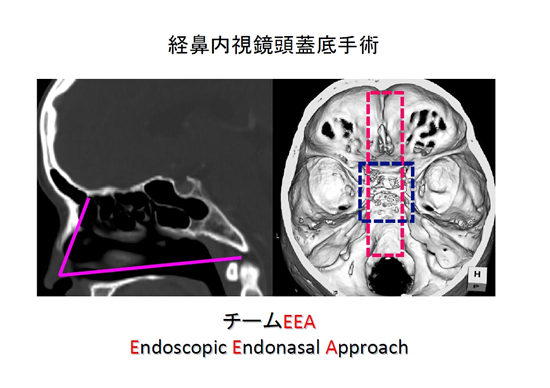

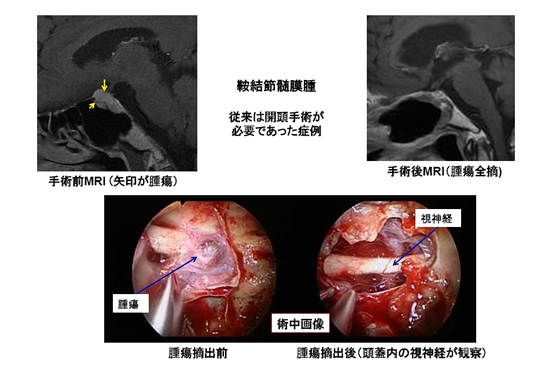

概要

経鼻内視鏡頭蓋底手術とは、鼻孔から内視鏡と器具を挿入し、頭蓋底の腫瘍を取り除く低侵襲な術式(体に負担がかからない術式)です。手術操作は鼻孔から行いますので、基本的には顔や頭の皮膚に傷は残りません。脳への影響が最小限であること、術後の回復が早いことも長所です。また従来の顕微鏡では死角となっていた部位も内視鏡で見えるようになり、より根治的な手術が可能となりました(図1)。

10年前には想像すらできなかった手術が、ハード(内視鏡やナビゲーションなど)とソフト(手術手技やチーム医療)両面の進化によって現実のものとなりました。

図1.経鼻内視鏡頭蓋底手術のCT図

対象疾患

腫瘍や外傷性疾患など、頭蓋底領域の様々な疾患が対象となります。鼻孔からのアプローチですので、頭蓋底の前方で正中付近の疾患が主な対象となります。

下垂体腫瘍(下垂体腺腫)、頭蓋咽頭腫、傍鞍部髄膜腫、脊索腫、ラトケ嚢胞、髄膜瘤、コレステリン肉芽腫、鼻腔腫瘍、副鼻腔腫瘍(篩骨洞腫瘍、蝶形骨洞腫瘍)、副鼻腔乳頭腫、嗅神経芽細胞腫、髄液漏、視神経管骨折などが対象疾患です。

慶應義塾大学病院の経鼻内視鏡手術の特色

耳鼻咽喉科・頭頸部外科と脳神経外科とのチーム手術

基本的に鼻内の操作は耳鼻咽喉科医![]() が行い、頭蓋内の操作は脳神経外科医

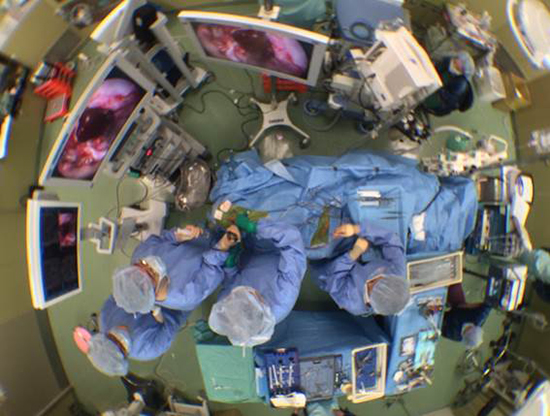

が行い、頭蓋内の操作は脳神経外科医![]() が行います。特に本手術では内視鏡操作が重要です。手術の進行に合わせて常に明瞭な手術野を確保し、また手術操作を中断することなく出血などの状況に即座に対応するためには耳鼻咽喉科医と脳神経外科医が共同で手術することが必要不可欠です。耳鼻咽喉科医と脳神経外科医の知識と経験を融合することが、手術時間の短縮および安全性の向上につながっています(図2)。

が行います。特に本手術では内視鏡操作が重要です。手術の進行に合わせて常に明瞭な手術野を確保し、また手術操作を中断することなく出血などの状況に即座に対応するためには耳鼻咽喉科医と脳神経外科医が共同で手術することが必要不可欠です。耳鼻咽喉科医と脳神経外科医の知識と経験を融合することが、手術時間の短縮および安全性の向上につながっています(図2)。

図2.経鼻内視鏡頭蓋底手術の様子(動画)

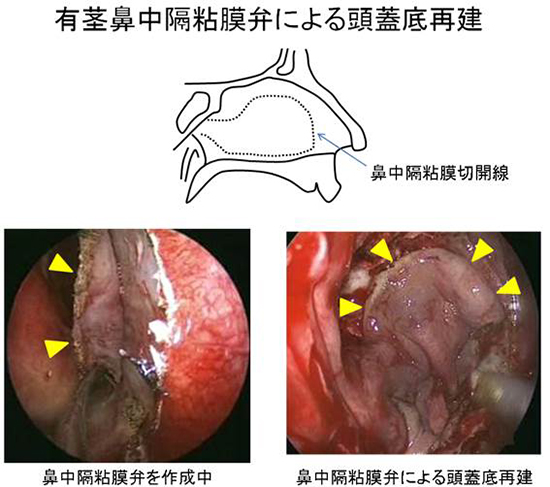

有茎鼻中隔粘膜弁による頭蓋底再建

頭蓋底の腫瘍を取り除いた後に最も問題になるのは、切除した頭蓋底を再建し頭蓋内と鼻内とを遮断することです。頭蓋底の再建には筋膜(大腿部の筋肉を包む膜など)や腹部から採取した脂肪などを使用します。最も重要な役割を果たすのは鼻中隔粘膜弁です。血流のある粘膜弁を頭蓋底に密着させることで確実な再建ができます。

図3.有茎鼻中隔粘膜弁による頭蓋底再建

手術方法

手術に用いる内視鏡は直径4mm、長さ18cmで、光源装置とビデオカメラ(ハイビジョン画質)に接続されます。手術野はテレビモニターに映し出されることで明るくかつ拡大されるので精細な手術操作が可能になります。

まず耳鼻科医が内視鏡下に鼻副鼻腔の粘膜や骨を切除し、鼻孔から腫瘍近くを最短距離で結ぶ”トンネル”をつくります。その後、耳鼻科医は内視鏡操作に専念し、脳外科医は”トンネル”を介して、吸引管や器具を入れて手術を続けます。多くの場合、腫瘍付近の頭蓋底骨を削り、硬膜を切開し、腫瘍を摘出します。脳脊髄液が漏れた場合は、脂肪や筋膜などを充填して漏れを止めます。さらに頭蓋底の欠損部を鼻中隔の粘膜弁で塞ぐこともあります。最後に副鼻腔をスポンジやガーゼ、バルーンでパッキングし、再建に用いた材料をしっかり固定し手術を終えます。

バルーンやガーゼなど鼻内のパッキングはおよそ1週間後に抜きます。入院期間は腫瘍の種類や進展範囲によって異なりますが、10~15日程度です。退院後も鼻内には痂皮がしばらく付着しますので、定期的に鼻内の清掃が必要になります。約4か月で鼻内の傷は完全に治ります。

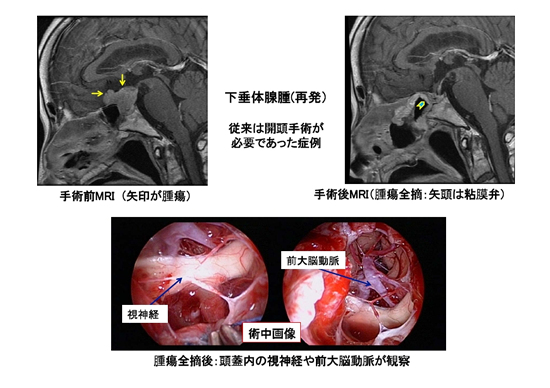

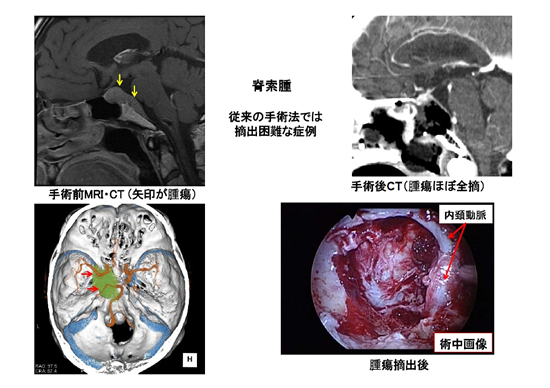

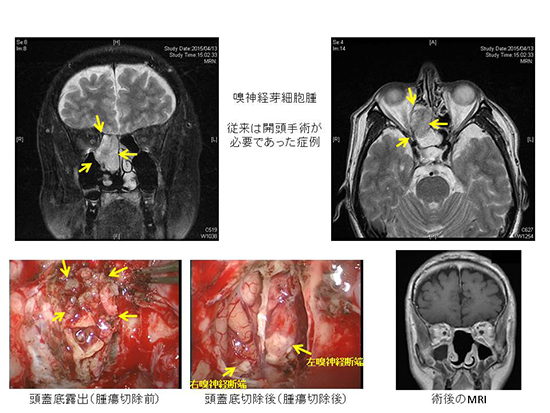

以下に、従来は開頭手術が必要であった方、あるいは摘出が極めて困難であった方が、経鼻内視鏡手術によって腫瘍が全摘(あるいはほぼ全摘)された写真を示します。

図4.下垂体腺腫を再発した例

図5.脊索腫の例

図6.鞍結節髄膜腫の例

図7.嗅神経芽細胞腫の例

慶應義塾大学病院の取り組み

経鼻内視鏡頭蓋底手術は革新的な低侵襲手術として急速に発展してきました。頭蓋底は脳神経外科と耳鼻咽喉科・頭頸部外科の境界領域ですから、より良い手術を行うためには診療科の枠を超えてチームで取り組む必要があります。私たちは、この手術のパイオニアである米国ピッツバーグ大学![]() から、テクニックはもちろんチーム医療全般について学んできました。慶應義塾大学病院では2008年秋から本格的にこの手術を始めましたが、鼻の中が狭い患者さんや再発腫瘍の患者さんに対しても、私たちの手術が安全で有効であることを示してきました。2016年9月現在、我々のチームで行った本手術は373件となっています。

から、テクニックはもちろんチーム医療全般について学んできました。慶應義塾大学病院では2008年秋から本格的にこの手術を始めましたが、鼻の中が狭い患者さんや再発腫瘍の患者さんに対しても、私たちの手術が安全で有効であることを示してきました。2016年9月現在、我々のチームで行った本手術は373件となっています。

図8.経鼻内視鏡頭蓋底手術中の俯瞰図

最後に

ほとんどの患者さんは病気が発見された後に、私たちの外来を紹介受診されます。脳神経外科![]() と耳鼻咽喉科・頭頸部外科

と耳鼻咽喉科・頭頸部外科![]() が互いに連絡を取りながら手術日を調整し、細かな術式を検討します。

が互いに連絡を取りながら手術日を調整し、細かな術式を検討します。

上述の対象疾患が発見されて手術を迷われている患者さんは、ぜひ画像や診療情報提供書(紹介状)をお持ちになって、当院の脳神経外科 (担当:戸田正博)もしくは耳鼻咽喉科・頭頸部外科(担当:小澤宏之)の外来を受診してください。時間をかけて説明を聞きたいという患者さんは、セカンドオピニオン外来![]() の受診をお勧めします。

の受診をお勧めします。