はじめに

ヒトの腰椎椎間板は5つあり、上半身の重みを下半身に伝えるとともに腰椎の前後屈や回旋などの運動を担っています。椎間板は加齢とともに変性が進み、日常生活やスポーツなどによる力学的な負荷により急に亀裂を生じることがあります。生じた亀裂から髄核という椎間板の成分が後方へ突出すること(ヘルニア)で、下肢へ向かう神経が圧迫され、腰痛、下肢の痛みやしびれが生じます(図1)。強い痛みで歩くことが困難になる場合もあります。また神経の圧迫が強い場合や非常に大きなヘルニア(巨大正中ヘルニア)が生じた場合には、下肢の脱力や排尿・排便障害を来すことがあります。この腰椎椎間板ヘルニアは通常の生活で急激に発症することが多いのですが、慢性的な腰痛や下肢痛でお困りの方の主な原因になっていることがあります。

図1.腰椎MRI矢状断像

L5-S1椎間板の後方への突出を認める(矢印)。

新しい治療について

これまでの椎間板ヘルニアの治療は、安静や痛み止めの内服、ブロック治療などの保存治療、そして保存療法の効果がない場合に、手術でヘルニアを摘出していました。2018年8月より、椎間板髄核融解術が保険適応となり、新たな腰椎椎間板ヘルニアに対する治療の選択肢となりました。この治療法は、コンドリアーゼという薬剤を局所麻酔下にて椎間板に注入することで椎間板内の髄核を化学的に溶かし、神経への圧迫を緩和します。この治療の成績は、治療後13週で有効率は約70%と報告されています。椎間板髄核融解術の特徴は、コンドリアーゼで椎間板髄核を融解させることで、皮膚切開をすることなく疼痛を軽減し、元の日常生活動作の獲得が可能なことです。

椎間板髄核融解術の方法

治療の具体的な方法は以下の通りです。

- 治療はX線透視室でX線(別名:レントゲン写真)を用いながら行います。検査台にご自身で横向きに寝ていただきます。

- X線でヘルニアがある椎間板を確認します。正面と側面の2方向から椎間板穿刺針(椎間板へ刺入する針)を挿入する場所が正確に見えるようにします(図2)。

図2.

X線透視で高位を確認し、局所麻酔を行う。 - 腰椎椎間板ヘルニアの約10~15cm外側から局所麻酔を行います。刺入する椎間板穿刺針の方向に十分に局所麻酔を浸潤させます。

- 椎間板穿刺針を用いてヘルニアのある椎間板を穿刺します。途中痛みが強いようであれば局所麻酔を追加します。穿刺の際、針が神経に近づいた場合には足への痛みやしびれが生じる場合があります。

- 単純X線で正面と側面の二方向から確認しながら、椎間板穿刺針の先端が椎間板の中央近くに来ていることを確認します(図3)。

図3.単純X線透視:椎間板穿刺

- コンドリアーゼ1ccを椎間板内へ注入します(図4)。注入の際に一時的に痛みが出る可能性があります。注入が終わったら椎間板穿刺針を抜去します。

図4.

椎間板内へコンドリアーゼ1ccを注入する。 - 創部を消毒してガーゼもしくは絆創膏で覆います。所要時間はおおむね30~60分です。

約3時間の安静の後に、歩行を開始します。 - 慶應義塾大学病院では1泊2日で治療を行っています。コンドリアーゼの効果が自覚できるようになるまでには、多くの場合、投与後2~4週間必要です。その後3か月程度かけて痛みの改善が期待できます。

合併症

本剤によるアレルギーが最も懸念されます。そのため、2回目の投与はできません。生涯に1度のみのコンドリアーゼ投与が認可されています。国内第Ⅱ/Ⅲ相試験及び第Ⅲ相試験(薬剤発売前の臨床試験)において、本剤が投与された229例中、発疹は6例(2.6%)でみられています。可能性は極めて低いですが、神経、血管、消化管に近い部位を穿刺しますのでそれぞれ損傷の可能性があります。また、穿刺後(2~4週)の一時的な腰痛、下肢痛の悪化が約30%報告されています。現在までに命にかかわるような重篤な合併症は報告されていません。

おわりに

本治療は保存治療の新たな選択肢です。腰椎椎間板ヘルニアによる痛みで困っている患者さんにとっては、治療の選択肢が増えることはとても喜ばしいことだと考えます。実際、多くの患者さんが手術治療を回避することができたことを喜んでいます。一方、ヘルニアは切除しませんので、すぐに痛みが軽減しません。また、全てのタイプの腰椎椎間板ヘルニアが適応になるわけではありません。

慶應義塾大学病院整形外科脊椎脊髄班では、腰椎椎間板ヘルニアのみならず脊椎脊髄疾患の治療成績の向上や新たな治療法の研究に取り組んでいます。椎間板髄核融解術に関する質問がございましたら、脊椎脊髄班医師の外来でご相談ください。

慶應義塾大学病院整形外科脊椎脊髄班スタッフ

関連リンク

はじめに

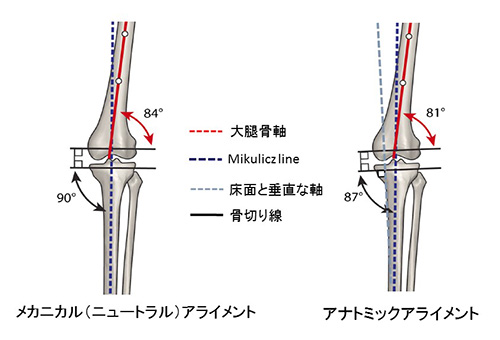

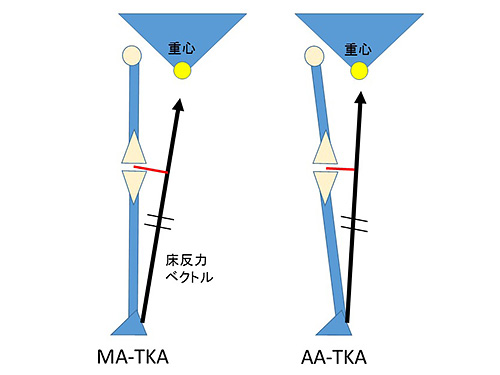

人工膝関節置換術(total knee arthroplasty: TKA)は、国内で約8万件/年以上行われている整形外科の中で最も標準的な治療であり、高齢化社会に突入して以来、その件数は増加の一途を辿っています。最近では、インプラントの素材の進歩により15年経過して95%以上の耐用年数が報告されており、他の部位の人工関節よりも長期安定性が優れています。一方、今後の課題として、膝の痛みは改善しても違和感が残存する例が少なからず存在すること、スポーツ復帰率は人工股関節に比べて劣ることなどが挙げられています。我々は現在、その1つの解決策としてアライメントの改良に取り組んでいます。TKAでいうアライメントとは、大腿骨の軸と脛骨の軸がなす角度のことをいいます。従来のメカニカルアライメント(mechanical alignment:MA)法では、術後に大腿骨軸と脛骨軸がなす角は、正面から見ると180度で直線となります。一方、解剖学的アライメント(anatomic alignment: AA)法では、個人個人の術前のアライメントを再現する結果、脛骨関節面は平均3度内方に傾斜します(図1、2)。我々は5年以上前からAA法に注目して基礎および臨床研究を行い、患者満足度に関して確かな手応えを得ています。

図1.解剖学的アライメントによるTKA

術前の関節面の傾き(左写真)がTKA後に再現されている(右写真)

図2.TKAにおける2種類のアライメント

二木康夫.解剖学的アライメントを目指したTKA.関節外科. 35.p.886-90(2016)から許可を得て転載

健常人の下肢アライメント

変形性膝関節症の90%以上はO脚変形を来しますが、TKAを行えば曲がった膝はほぼまっすぐに矯正されます。しかし、人間の下肢は、正面から見ると健常人でもややO脚を呈することが知られており、特にアジア人は西洋人に比べてその傾向が強いと言われています。一方、現行のTKAのインプラントの多くは米国製で西洋人のまっすぐな下肢に合わせてデザインされており、O脚傾向を示す日本人ではTKA後に違和感を生じる例があります。実は、西洋人においても健常人の膝は軽度のO脚を呈しており、活動性の高い男性ほどその傾向が強いことが報告されています。

TKA後の下肢アライメント

TKAにおける下肢アライメントは、インプラントの耐久性に関与するのみならず患者さんが抱く膝のナチュラルな感触に関わることがわかってきました。40年以上の歴史があり、現在でもゴールドスタンダードとされるMA法では、大腿骨および脛骨の骨軸に垂直にインプラントを設置し、股関節中心と足関節中央を結ぶ線が、膝関節中央を通過するようにします(図2)。これに対し最近注目されているAA法は、自然な関節面の傾きの再現を目標としており、日本人特有の軽度のO脚を再現します。肉眼的にはほとんど気づかない2~3度のO脚ですが、荷重時には地面と関節面が平行になるという利点があります。この自然なO脚の再現が可能になった背景には、人工関節素材の技術革新やインプラントデザインの改良が大きく貢献しています。

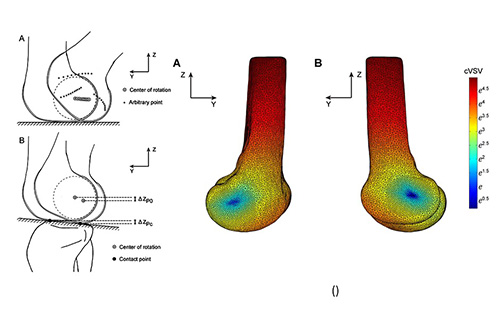

大腿骨の屈伸軸の再現

AA法のコンセプトの根底には膝の屈伸軸を再現するということがあります。膝関節の屈伸に際して円柱状の大腿骨顆部は平坦な脛骨関節面の上を転がっていきます。このとき、大腿骨はある一定の軸を中心に回転運動します。その運動軸をあらかじめCT画像で求め、そこに大腿骨インプラントの屈伸軸を一致させることにより、ナチュラルな違和感のない屈伸が可能となります。大腿骨の回転軸は、図に示す通りほぼ側副靭帯の付着部に一致しており、屈伸に際して側副靭帯長の変動、即ち、上下動の少ない安定した軸ということが言えます(図3)。

図3.大腿骨屈伸軸の解析

屈伸軸は内外側側副靭帯付着部近傍に存在し、屈伸に際し上下動が最も小さい軸である。

(Yin, L et al. PLoS ONE, 2015から許可を得て転載)

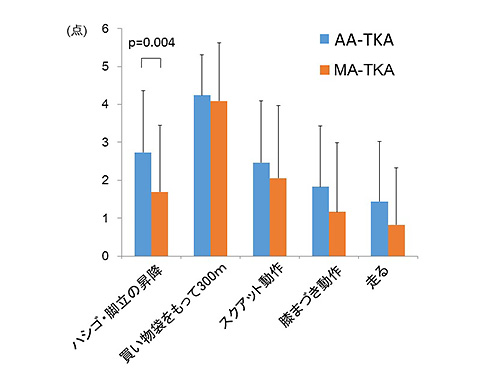

AA法の注目すべき利点

現在なぜ、AA法が注目されているかについては、2つの大きな理由があります。1つは、変形性関節症(OA)が進行しても屈伸軸は最後まで温存されており、屈伸軸の位置を手術前にCTで確認しやすいということです。患者さんごとのOA発症前の膝を再現することが最終目標であり、屈伸軸を基準とした綿密な術前計画が可能となります。2つ目の大きな理由は、屈伸軸を再現できれば、より正常な膝関節運動が再現できるため、より高度な動作が可能となります。実際に我々のデータでもAA法はMA法に比べて、階段や脚立の昇降に優れており、大腿四頭筋に効率的に力が伝わることが明らかになってきています(図4)。患者さん本来の屈伸軸を再現した膝では、歩行スピードも速く、歩行時の上体のバランスを取りやすいというメリットもあります。

図4.TKA手術法における各応用動作の達成度

ハシゴ・脚立の昇降において有意にAA法で優れていた。

日本人におけるAA法TKAの有用性

日本人では特に高齢になると骨密度が低下し、正面からみると大腿骨の骨軸が弯曲してくることが知られています。この大腿骨の弯曲により下肢アライメントはO脚となり、MA法に従って大腿骨の骨軸に垂直に骨切りを行い、O脚を矯正すると関節内の靭帯バランスが崩れます。一方、AA法では関節内の屈伸軸および靭帯バランスは温存され、違和感が生じることはありません。ただし、その反面、患者さん本来のO脚変形を許容するということになります。我々は、O脚変形による内側への荷重負荷の増大は、関節面を内方傾斜させることで低減されると考えております。我々の歩行解析研究により、AA法では内反モーメント(膝関節を中心に内側方向へ折れようとする力のモーメント)やモーメントアームの長さが有意に減少することが明らかとなり、その分、適度なO脚を残すことが可能です(図5)。

図5.TKA後の床反力ベクトルとレバーアーム

AA法TKAでは床反力ベクトルのレバーアーム(赤線)の長さが短くなり、内反モーメントは減少する

おわりに

AA法TKAは、1970年代にHungerfordらが提唱したコンセプトですが、当時のインプラントの耐久性不良により早期合併症を生み、忘れ去られていました。その後40年を経てマテリアルの技術革新により復興し、米国、日本を中心に広まりつつあります。AA法TKAはすでに米国のメタ解析で有効性と安全性が報告されていますが、日本においても今後さらに多くの整形外科医に追試され、良好な長期成績が出てくると信じています。

左から:小林秀(整形外科助教)、筆者(同准教授)、原藤健吾(同専任講師)