慶應義塾大学病院では、2020年6月23日より産科外来において、遠隔妊婦健診を開始しました。

新型コロナウィルスの感染拡大と遠隔妊婦健診の導入

2020年、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行が起こり、感染拡大防止のために「新しい生活様式」や「新しい働き方」が求められるようになりました。一方で、不要不急の対極にある分娩および妊婦健診は、新型コロナウィルスが蔓延していても先に延ばすことができません。母体と胎児を感染から守るためには、できるだけ人との接触を減らすことが大切であると考え、当科では全国に先駆けて遠隔妊婦健診を開始しました。

遠隔妊婦健診のメリット

病院への通院や受診に伴う他人との接触リスクが全くない自宅において、病院での対面診察に近い形で、安心して遠隔妊婦健診を受けることができるようになっています。新型コロナウイルス感染が拡大している中、通院による感染リスクを減少させるだけでなく、交通機関による移動や診察待ちに伴う経済的・精神的・身体的な負担の軽減につながると期待されます。

遠隔妊婦健診の導入による来院回数の削減

母子の健康状態によって医師が判断しますが、従来、妊娠初期は、4週間に1回、妊娠後期は、2週間に1回程度の健診が必要とされており、分娩予定日までに15回前後の妊婦健診があります。この中で、初診時、妊娠初期の血液検査、妊娠20週および30週の胎児超音波スクリーニング検査、妊娠24週の血液検査(妊娠糖尿病のスクリーニング)、分娩予定日近くの妊娠35週以降では来院のうえでの健診が必要ですが、それ以外は遠隔健診が可能です。遠隔健診の導入により、これまでの健診に比べ、最大で6回(全体の4割)程度、来院回数を減らすことが可能となります。さらに、助産師による妊婦相談や産後2週間健診についても、ビデオ通話による遠隔健診への移行を行っています。

当科での遠隔妊婦健診のシステム

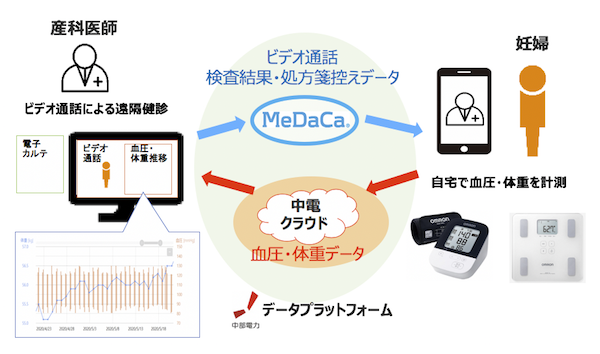

産科では、すでに2018年10月からメディカルデータカード社のアプリ「MeDaCa」を導入し、妊婦さんの同意のもとアプリの活用を行ってきました。当初は胎児超音波画像データの送信から開始し、現在では血液検査結果、処方箋控えデータ等も妊婦さんへ送信を行っています。今回さらにMeDaCaの機能拡張により、医師と妊婦さんのビデオ通話による診察が可能となりました。また、中部電力のデータプラットフォームを活用し、妊婦さんが自宅で計測した血圧や体重データを、医師が診察の際に確認することで、データに基づいた遠隔妊婦健診を行うことが可能となりました。このような遠隔妊婦健診のシステムにより、妊婦さんは自宅に居ながらにして、産科医師や助産師とお互いの顔を見ながら診察や医療情報の共有を行うことが可能となっています(図1、図2)。

図1. 遠隔妊婦健診の概要

産科医師は遠隔妊婦健診に関する妊婦さんへの説明や遠隔健診の予約・実施を行う。

MeDaCaアプリのビデオ通話機能により、対面診察に近い形で遠隔妊婦健診を行うことが可能。妊婦は在宅時に計測した血圧・体重データをMeDaCaアプリの遠隔妊婦健診システムへ連携する。このデータをもとに中部電力は、血圧・体重データの閲覧画面の作成を行う。

図2. 遠隔妊婦健診の様子

診察当日、妊婦は予約時間にMeDaCaアプリで医師からの着信を受け、ビデオ通話による診察を開始する。

今後の遠隔妊婦健診の方向性

今後、少しでも安全な健診および出産を提供するために遠隔妊婦健診を積極的に進めて行きたいと考えています。将来的には、スマートフォンを用いて、定期的な妊婦健診は可能な限り遠隔で実施したいと考えています。また、より正確な健診につながる胎児心拍モニタリングなどほかのデータとの連携についても検討していきたいと考えています。

はじめに

妊娠中にお腹の赤ちゃんが、順調に発育し、生まれた後も健やかに成育することが両親の願いですが、その状態を知るために行われるのが、出生前診断です。染色体や遺伝子の情報を診断する目的で行われることが多く、その方法も多様です。胎児細胞を直接採取して診断する羊水検査や絨毛検査が確実な方法として従来行われてきました。

得られた胎児の細胞を解析する方法も、染色体を形態で見る方法(G-バンド法など)が長年行われてきましたが、現在では新たに遺伝子を詳細に解析する PCR法やマイクロアレイ法なども目的に応じて選択することができます。一方、少ないながらも胎児の細胞を採取することによって流産などのリスクが生じることから、非侵襲性の出生前診断法を求める声があります。この中にも以前から行われてきた胎児超音波検査、マーカー検査(トリプルマーカーやクアトロテストなど)に加えて、染色体の一部の異常に対してですが、正確な情報を得られる非侵襲性母体血胎児遺伝子検査(NIPT)といわれる方法も開発されています。(表1)。

慶應義塾大学病院は日本医学会の「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査を実施する施設」(NIPT)の認定施設に登録をされています。一般診療ではなく、臨床研究として実施していますので、条件などによって対象外となる場合があり、ご希望の方すべてに対応できるとは限りません。

表1.出生前診断の種類

非侵襲性母体血胎児遺伝子検査(NIPT)

対象

NIPTの対象は、たまたま発生することが多い染色体数の異常のうち、妊娠後半まで流産せずに成育する主なタイプである13番、18番、21番染色体のトリソミー(染色体数が1本多い)を調べる目的で行われています。

精度上の理由から35歳以上での分娩予定の女性や、超音波検査で胎児の異常が疑われた方などのハイリスク群が対象となります。染色体構造異常の保因者、対象以外の染色体や遺伝子の異常を診断する目的では対象となりません。また、多胎妊娠も対象となりません。

方法と原理

母体の血液中には通常自分の細胞が壊れて分離した遺伝子断片が多く流れていますが、その中に妊娠中の血液には胎児由来の遺伝子断片も10%程度含まれています。採血した血液から新しい遺伝子解析機で、遺伝子配列を読み、診断の目的とする染色体上の遺伝子がほかの染色体のものと比べて多く含まれていることがわかれば、胎児にその染色体数が多いと診断できるとの原理に基づいています。

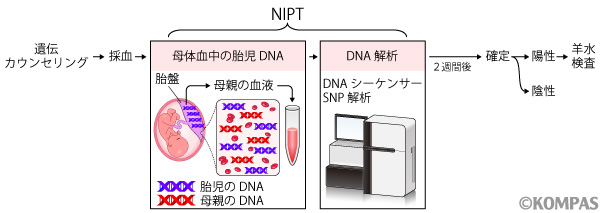

実際の診断方法は米国のベンチャー企業を中心としてさらに発展を遂げ、夫婦間で共通の遺伝子配列を読み、量で比較する方法Massively Parallel sequencing (MPS)法に加え、より一層精度を追求するために夫婦間の遺伝子を識別できる遺伝子配列を読んでいくSingle nucleotide polymorphism (SNP)法も開発され応用されています。当院ではSNP法によるNIPTを行っています。ご夫婦に対して遺伝カウンセリングのうえで研究同意をいただき、妊娠女性から採血し、約2週間で解析結果をお話しできます(図1)。

図1.NIPTの流れ

精度

対象となる染色体については精度が高いですが、非確定的検査の位置づけのため、この精度の検証をする研究のために生後の赤ちゃんの頬から細胞を擦って最終確認を行っています。

偽陽性(染色体に異常がないのに検査結果が陽性となる場合)の率は、10%程度ありますが、これは陽性域を幅広くとって見落としを減らすためです。そのために陽性の場合は、必ず羊水検査による確認が必要です。その一方で、偽陰性(検査が間違って陰性と出た場合)の率は、極めて少ない結果がこれまでに得られています。

羊水検査・絨毛検査

対象

確定検査の意味ばかりでなく、色々な遺伝情報を検査することができます。全染色体の数的異常と構造異常、遺伝子の変異に基づく病気の診断など、幅広く確実な情報を得ることにより正確に診断することができます。

方法

羊水検査は妊娠15週以降、絨毛検査は妊娠9週以降に実施できます。実際に腹壁から超音波で観察しながら穿刺し、胎児の周りの羊水を約15ml吸引し、含まれている胎児の細胞から分析するのが羊水検査です。発達して胎盤になる絨毛組織を吸引して採取するのが絨毛検査です。

リスク

羊水検査は0.3%、絨毛検査は3%程度が流産や破水につながるリスクがあることがいわれています。勘違いしてはいけないのは、この検査の時期には、まだ染色体異常も少なくないため、その原因で流産につながるケースが含まれていることです。したがって、安全のため、検査後は数日間の安静が望ましいですが、手技によるリスクはそれほど高いわけではありません。

分析方法

染色体の分析も、G-バンド法といわれるような染色体の形態で分析する方法が多く行われてきましたが、それ以外に、DNAプローブを用いて特定の染色体情報を迅速(約1週間)に知る方法(FISH法)やさらにマイクロアレイ法を用いて全染色体上の多数の遺伝子を解析する方法などこれらの検査を受けるにあたって、目的に応じて選択することができます。

遺伝カウンセリングを行います。出生前診断全般については産科外来、NIPTについては臨床遺伝学センター外来で対応しています。

前列右:末岡浩(産婦人科学(産科)准教授)

はじめに

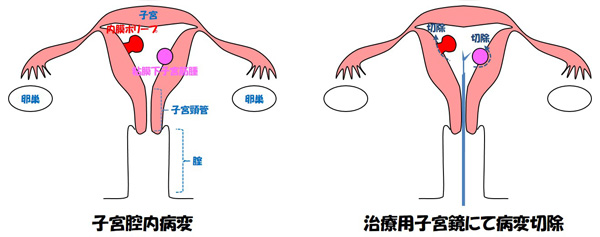

子宮鏡とは、子宮の内腔(赤ちゃんが育つ場所)を見るために作られた径の細い内視鏡です。腟を通して子宮の入り口から子宮の内腔へ子宮鏡を挿入して、子宮内腔の様子をテレビモニター(画面)に映し出すことができます。子宮鏡検査では、この子宮鏡を用いて子宮の内腔を直接観察し病変を診断する検査であり、径が5mm以下の検査用軟性子宮鏡(ファイバースコープ)を用いるのが一般的です。一方、子宮鏡手術とは、画面に映し出された映像を見ながら手術操作を行う内視鏡手術の一つです。子宮鏡手術に用いる子宮鏡は治療を目的として作られたもの(治療用硬性子宮鏡)で、観察に使われる映像装置のほかに、手術に必要な器具類を装備できる子宮鏡です。

具体的には、子宮鏡の先端から出る鋏のような機械あるいは電気メスにより病変を切除し、切除した病変をつまむことのできる機械を用いて病変を摘出する、といった一連の動作を繰り返し手術を遂行していきます。日本では、最近まで入院して行う施設がほとんどでした。従来の手術用の子宮鏡は径が10mm以上と太く、手術の前に子宮の入り口から内腔までの道を広げる操作(頚管拡張)が必要であり、手術時も疼痛の面から全身麻酔が必要でした。

しかし、近年の子宮鏡技術の革新によって、径が5mm以下の細い治療用硬性子宮鏡が開発されました。この細径の子宮鏡を使用することで、頚管拡張をすることなく麻酔も使用しない外来手術が可能となりました。この技術は、ヨーロッパを中心に現在では盛んに行われておりますが、日本では慶應義塾大学病院において先駆的に行っております。入院を必要としないで良いということが最大のメリットではありますが、適応疾患が限られることや無麻酔のため痛みが強い場合には手術が完遂できないことがあるといったデメリットもあります。

対象疾患および手術の準備

子宮内膜ポリープ、粘膜下子宮筋腫が子宮鏡手術の対象疾患となります。ただし、外来にて無麻酔で行う手術であるため、上記対象疾患の中でも短時間で終了できると予測できる疾患のみを対象としておりますのでご了承ください。なお、悪性の疑いがある場合も対象外となります。

外来子宮鏡手術を受けるための準備

- 手術の前に必要な検査:原則として、手術までに血液検査、尿検査、胸部レントゲン検査、心電図検査などを実施していただきます。なお、これらの検査に問題があった場合には、手術が延期されることがあります。

- 手術の時期:子宮鏡手術は月経終了から排卵まで(基礎体温における低温期)に行うのが原則となります。そのため、手術の前にホルモン剤を投与し、月経を変更することがあります。月経中や妊娠の可能性がある場合には手術はできません。また、手術日が排卵日前であっても、性交渉により放出された精子が女性の体内で生き残っている可能性があるので、最終月経開始から手術までの期間は避妊が必要となります。もし避妊されていない場合には、手術は延期となります。

- 手術の前に必要な処置:細径の子宮鏡を使用するので、基本的には前処置は必要ありません。しかし、子宮の入り口の大きさや子宮の内腔に至るまでの道(子宮頸管)の太さや屈曲には個人差があり、子宮鏡をスムーズにそして安全に子宮内に挿入するために、子宮頸管を拡張させることが必要な場合があります。その場合は、手術の約2時間前に子宮口からラミナリア桿等を挿入し留置する処置を行います。

手術の概要と術後の生活

場所

外来処置室で行います。

麻酔

基本的には麻酔は使用せずに行いますが、病状によっては静脈注射等による全身麻酔下で行うこともあります。麻酔を使用する場合は、当日の食事制限等があります。

手術方法

- 子宮鏡手術では、子宮鏡の先端から生理食塩水あるいは糖水(潅流液)を腔内に注入することで、内腔を拡張し視野を確保します。その後も潅流液の注入と排出をコントロールしながら手術を行います。

- 子宮内腔の病変部を確認し、子宮鏡の先端から出る鋏の様な機械や電気メスを操作して切除します。切除された検体は機械でつかみ体外に摘出します。

- 手術時間は、15分から30分が通常ですが、1時間程度かかる場合もあります。

手術後の投薬

手術の後は感染予防のための抗生物質を服用します。また、子宮内膜の状態を整えるための女性ホルモン剤を一定期間服用する場合があります。

手術後の生活

(手術当日)腹痛が持続する場合もあるので、ご自宅でゆっくりしてください。性交渉や運動は避け、飲酒も控えてください。入浴(バスタブにつかる)はせず、シャワー浴のみとしてください。

(翌日以降)発熱、腹痛、出血がないかぎり通常の生活で構いませんが、処方されたお薬は最後まで正しく服用してください。

外来手術ではありますが、麻酔を使用した場合の意識の状態や、手術の合併症によっては入院して経過を見させていただくことがありますのでご了承ください。