はじめに

副腎は、左右の腎臓の上側に位置するホルモン産生臓器です。副腎では、糖脂質代謝・抗炎症・骨代謝などに関わるコルチゾール、血圧・電解質調節に関わるアルドステロン、心機能・血圧上昇に関わるアドレナリンなど、生命維持に欠かせない様々なホルモンが産生・分泌されています。一方で、生体に必須なホルモンであっても過剰に分泌されると様々な異常を来します。今回は副腎ホルモンの過剰症として最も多くみられる、原発性アルドステロン症とその新しい治療についてご説明します。

原発性アルドステロン症とは

アルドステロンは本来、副腎の皮質球状層という部位から産生されますが、生理的には、ほかのホルモン(アンギオテンシン2)や電解質(カリウム)によって分泌が調節されています。一方で、ほかからの分泌刺激を受けずに自律的にアルドステロンを産生してしまう疾患が原発性アルドステロン症です。

アルドステロンは体内に塩分(ナトリウム)を保つことで血圧を上昇させる作用をもちますが、過剰に分泌されることで高血圧を来します。また、カリウムを尿中に排泄する作用もあり、程度が強い場合は低カリウム血症もみられます。それだけでなく、原発性アルドステロン症ではほかの高血圧患者さんに比較し、脳梗塞・心筋梗塞・心房細動などの脳血管疾患の発症率が高いことが報告されています。こうした合併症を防ぐ治療の重要性が明らかとなり、日本内分泌学会や日本高血圧学会が積極的に啓蒙活動を行うことで、原発性アルドステロン症が高血圧患者さんの5~10%をも占めることが明らかになってきました。適切な治療が脳血管疾患を防ぐことも示されていることから、早期の診断・治療開始がとても大切です。

検査と診断

診断には、アルドステロンがほかのホルモン刺激に因らず自律的に分泌されていることを確認するため、カプトプリル負荷試験、生理食塩水負荷試験、経口食塩負荷試験(24時間蓄尿)などの複数の負荷試験を行います。慶應義塾大学病院では4泊5日の検査入院でこれらを実施し、正確な診断を心掛けています。

また、血液検査でアルドステロンの濃度を測定しますが、正確性向上を目的に2021年に測定方法がRIA法(ラジオイムノアッセイ)からCLEIA法(化学発光酵素免疫測定法)へ全国的に改良されました。当院でも一早く導入し、院内で検査を行うことで採血当日に結果を確認することができます。基準値も合わせて変更となりましたが、以前の測定法での換算値も併記することで患者さんにも分かりやすいよう工夫しています。

病型診断の特殊検査:副腎静脈サンプリング

原発性アルドステロン症には複数の病型があり、副腎腫瘍がアルドステロンを過剰に産生する片側性(アルドステロン産生腺腫)と、左右の副腎全体が過剰に産生する両側性に大きく分類されます。いずれも原発性アルドステロン症ですが、治療方法が異なるため病型診断も重要になります。

病型診断には、副腎静脈サンプリングという特殊なカテーテル検査を行います。左右の足の付け根からカテーテルを挿入し、左右の副腎静脈それぞれから直接採血しアルドステロン濃度を測定することで、CTなどで確認された腫瘍のアルドステロン産生性を評価・診断します。難易度の高い検査ですが、経験数が豊富な当院では副腎静脈のさらに細い血管からも採血を行う超選択的な副腎静脈サンプリングを実施することで、より正確なホルモン産生部位の同定を行っています。緻密な検査と診断が、後述する副腎部分切除や新しい治療法のラジオ波焼灼の実施に大いに貢献しています。

これまでの治療法

原発性アルドステロン症治療の要点は、アルドステロンの作用を抑えることです。方法としては、アルドステロンを過剰に産生する副腎を切除する手術と、アルドステロン作用を阻害するアルドステロン拮抗薬の内服療法が用いられています。両方の副腎からアルドステロンが過剰に産生されている両側性の場合は、切除できないため内服療法のみが適応となりますが、片側性の腫瘍性であれば手術による根治が望めます。手術では副腎摘出術を行うことが一般的ですが、当院では副腎の正常部分を可能な限り温存するために、腫瘍部分のみの切除術(副腎部分切除術)も行っています。その適応を決めるうえでも、上述の超選択的副腎静脈サンプリングが役立っています。

新たな治療法:ラジオ波焼灼術

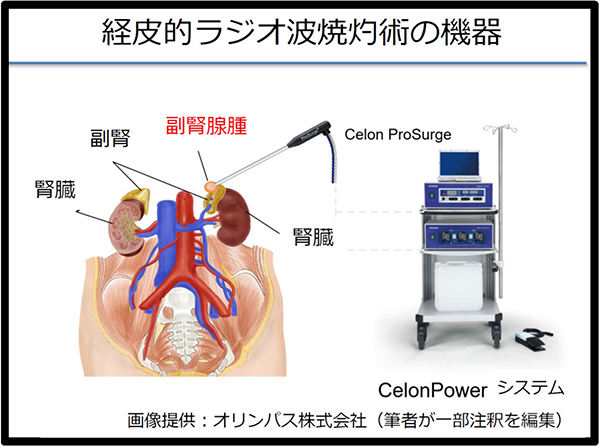

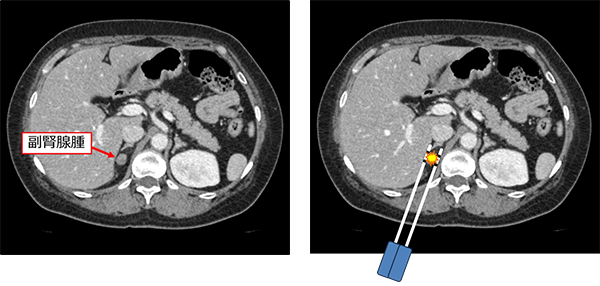

片側性・腫瘍性の原発性アルドステロン症に対する手術は、有効かつ安全で確立した治療法であり、完治が望めます。一方で、手術の痕や1週間の入院期間を要してしまうことは患者さんが懸念される点でした。その中で、少しでも侵襲度の低い治療法を開発するべく、2015年に原発性アルドステロン症に対するラジオ波焼灼術の臨床試験が行われました。ラジオ波焼灼術では背中から2本の電極を刺し、副腎腫瘍を挟んでラジオ波を流すことで焼灼します(図1、2)。5日間の短い入院期間で、治療痕も背中の非常に小さいものだけになります。

図1.ラジオ波焼灼術の機器

図2.左:右副腎腺腫 右:焼灼のイメージ

当院も参加した37例の患者さんを対象にした多施設共同の臨床試験では、約9割の方で血中アルドステロンの正常化を確認できました。そして2021年6月、原発性アルドステロン症に対するラジオ波焼灼術が保険収載されたことで、標準治療として患者さんへ提供できるようになりました。ただ、特別な機器・技術を要するため施行可能な施設はまだ限られており、2023年6月時点で当院を含めた2施設のみとなっています。

当院では2023年6月に、保険収載後では第1例目の方の治療を行い、合併症もなくアルドステロン分泌の正常化を確認しています。本治療法は、腫瘍性の原発性アルドステロン症全ての方に適応となるわけではありませんが、より侵襲度の低い治療法も選択肢の一つに加わったことは、患者さんにとっての大きなメリットと考えています。

最後に

当院、腎臓・内分泌・代謝内科では、長年にわたり原発性アルドステロン症の診療を続けており、これまでの豊富な経験を生かしながら診断から最新の治療まで、泌尿器科・放射線科・病理診断科との協力体制で患者さんに提供しています。また、更なる診療レベル向上に向けて、副腎疾患の臨床研究にも積極的に取り組んでいます。これからも患者さんに最新・最適な治療を提供できるよう心掛けていきます。

はじめに

『オンライン診療』とは、パソコンやスマートフォンを介して診察や診断をリアルタイムに行う行為を指します。これからの高齢化社会や地方の過疎化による医療格差の広がりに対し、オンライン診療が一部の疾患に2018年4月から保険適応となりました。新型コロナウイルス感染症の蔓延によりオンライン診療の対象となる疾患もさらに広がり、今後の活用に期待が高まっています。

遠隔医療について

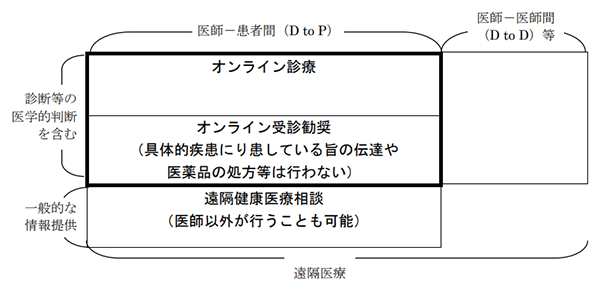

『遠隔医療(Telemedicine)』という言葉は情報通信機器を使った医療全般を意味していて、オンライン診療は遠隔医療の中の一つとされています(図1)。

図1.遠隔医療の分類

(出典:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」2018年p.6)

遠隔医療は、情報通信機器を介して専門医が主治医を支援するようなDoctor to Doctor(D to D)と、医師やその他の医療者が遠隔で患者に対し医療行為を行うDoctor to Patient(D to P)に分類されます。2022年4月現在、保険診療として認められているのは主にD to Pであり、糖尿病領域では医師によるオンライン診療や管理栄養士によるオンライン栄養相談が該当し保険適応となっています。一方、保険適応がないものの糖尿病療養指導士(CDEJ)の看護師によるオンライン看護相談なども行われており、臨床の現場ではDoctorだけではない遠隔医療も広がりを見せています。また、前述のD to Dによる診療体制なども期待されますが現時点では主治医以外の医師への診療報酬は設定されておらず、現在も社会的な体制の構築が検討されつつある状況です。

専門外来での糖尿病診療

糖尿病はインスリンというホルモンの作用の不足により血糖が高くなる疾患です。その発症には遺伝子や腸内細菌、生活習慣や生活環境といった様々な要因が関与しています。生活習慣は血糖管理の上で最も重要な要因ですが、外来の限られた時間で1か月間の食事や運動の内容や量、睡眠時間などを把握するのは難しく、自己申告に基づく生活習慣の把握では客観的な評価が困難です。そうした中で専門医は血糖上昇の原因を短時間で見出し、そして血糖の変動や要因に合わせてインスリン等の治療薬を使い分けることが腕の見せ所となっています。

一方で寝室の睡眠時の照度、気温・湿度や不快指数といった空気環境などの生活環境が睡眠の質を低下させ、ヒトの体内時計やストレスホルモン分泌に影響し、血糖に影響を与えることが知られています。専門外来でもこのような生活環境まで評価し適切に治療に繋げていくことは困難でしたが、スマートセンシング機器やクラウド技術の発達により、近い将来生活環境を糖尿病診療に活かしていくことは可能となるかもしれません。

糖尿病診療とオンライン診療

前述のように糖尿病診療では生活習慣と血糖値が治療方針決定のための重要な情報となります。近年こうしたデータは患者と医療者でクラウドを用いて共有することが可能となっています。実際には、血糖測定を行っている患者では血糖データをクラウドで共有し、テレビ通話機能を備えたオンライン診療システムを併用することで糖尿病の診療が可能です。また、インスリン療法を行っている患者では導入初期の手技の確認から血糖管理が悪化した際の細やかなインスリン量の調整まで、患者の通院負担なくオンラインで診療することが可能です。特に近年ではIT、IoT、ビッグデータやAIを活用した新たな医療システムの開発が進んでおり、糖尿病ではPHR(Personal Health Record)と呼ばれる血糖に加えて血圧、体重、食事や運動や睡眠などの生活習慣、生活環境などのデータをクラウドに集約しアプリなどで情報が閲覧できるようになっており、各社でサービスの向上を進めています。

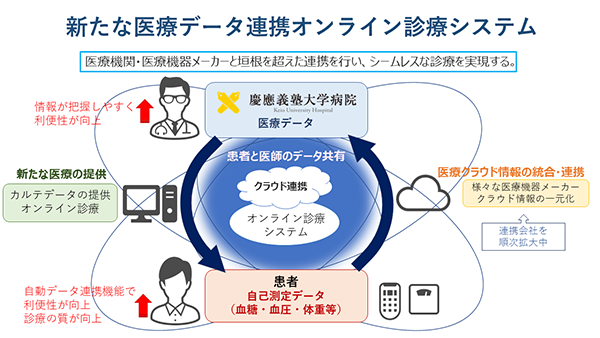

一方でこうしたデータは互換性がない場合も多く、集約した解析はできていませんでした。こうした企業の垣根を超え様々なクラウドを集約し、従来の対面診察では把握できなかった患者情報を集約・解析しながらオンライン診療を行うシステムも開発されています(図2)。このシステムを活用することで対面診療とは異なったメリットを持つ新たなオンライン診療が可能となりつつあります。

図2.新たなオンライン診療システム

オンライン診療のメリットとデメリット

患者と医療者にとってのそれぞれのメリットとデメリットを十分把握したうえで使い分ける必要があります。

患者のメリット

- 通院の費用や時間、身体的負担が発生しない。

- 診察や会計の待機時間が発生しない

- 仕事や家事の合間で受診が可能。

- 病状に合わせた通院が可能。

- 医療過疎地域でも専門医による治療が可能。

患者のデメリット

- スマートフォンやPCが必要となる。

- 身体診察が受けられない。

- 検査は血糖などの自己測定可能なものに限られ、採血やレントゲン等はできない。

医療者のメリット

- 患者を待機させているストレスが少ない。

- 必要な頻度で診療が行える。

- 血糖などのクラウドデータを連携している場合、診察時以外も血糖を確認でき、血糖手帳の複写の保管が不要となり、血糖の解析機能を利用して診察できる。

医療者のデメリット

- オンライン診療システムやPHRの登録や連携作業が必要となる。

- 上記設定費用やシステム導入費用がかかる。

- 診療報酬が対面診療より少ない。

- 処方が足りない場合は処方や処方箋の郵送が必要となる。

糖尿病におけるオンライン診療の場合、身体診察や検査は高頻度では必要とならないため、患者のデメリットは少ないと言えます。ただしHbA1cなどの血液検査は一定の頻度で行う必要があり、肝障害や腎障害のリスクのある治療薬を使用している場合は適切な頻度で血液検査を行う必要があり、注意が必要です。その点、1型糖尿病や膵性糖尿病、妊娠糖尿病といったインスリン治療が主体の糖尿病ではこうした臓器障害リスクが低く、かつ血糖管理が困難な場合が多く、高頻度での細やかな診察が必要となる点でオンライン診療との親和性が高いと言えます。

最後に

近年、遠隔医療は通常の診療の延長線上として活用される場面が増えてきています。対面診療とオンライン診療はそれぞれのメリットとデメリットを患者と医療者が理解したうえで利用する必要があります。慶應義塾大学病院腎臓内分泌代謝内科ではオンライン診療のシステム開発を行っており、様々な病態の方や専門医が不在の地域に在住の方にも高度医療を提供できるよう改革を進めています。ご希望の方は当科外来をぜひ受診いただきご相談ください。

糖尿病先制医療センター オンライン診療スタッフ

はじめに

近年、研究手法の発展により、遺伝性の病気についての理解が急速に進んでいます。腎臓病においても、遺伝によって腎臓に問題が起こる病気の原因となる遺伝子が新たに明らかにされたり、遺伝が関係する腎臓病に対する新しい治療の選択肢が提示されたりといった、治療の進歩があります。そういった流れの中で、2021年度より慶應義塾大学病院腎臓内分泌代謝内科では、「遺伝性腎疾患外来」を新設いたしました。多くの診療科を有する総合病院である当院では、各科に遺伝性の病気に関する専門医がおり、臨床遺伝学センターによるカウンセリングや専門医の教育がなされております。その中で当科では、主に成人後に腎臓が関連する症状を呈した方について、背景にある原因を遺伝性疾患の観点から診察し、他科の先生方と連携しながら、適切な診断や治療につなげたいと考えています。

腎臓に問題が起こる遺伝性の病気

「遺伝性の病気」であっても、ご両親からの変異遺伝子を受け継いで発症する場合もありますし、ご両親の遺伝子には変異がなく、遺伝子の突然変異に起因する場合もあります。さらに突然変異による場合にも、受精卵ができるまでの変異(生殖細胞変異)による病気と、できた後の変異(体細胞変異)による病気があり、次世代へ遺伝するかどうかは異なります。

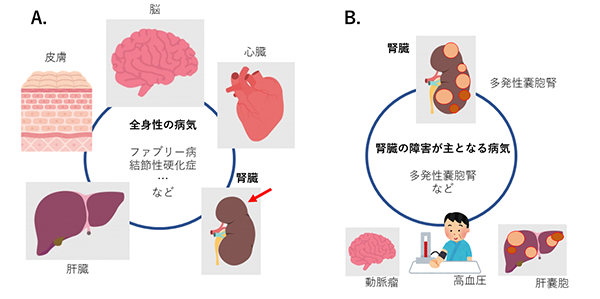

腎臓に問題が起こる遺伝性の病気には、1)全身性の病気で様々な臓器に症状が出て、その一部の症状として腎臓に問題が出てくる場合と、2)腎臓の障害が主に起こる遺伝性の病気があります。腎臓の障害が主に起こる病気であっても、実は他の臓器の症状も起こります。成人期に診断されることも多い疾患として、1)は、ファブリー病、結節性硬化症、遺伝性アミロイドーシスなど、2)は、Alport症候群や多発性嚢胞腎などが知られています。

図1. 腎臓に症状が出る遺伝性の病気

A. 全身の病気の一部の症状として腎臓の障害が出る病気

B. 腎臓の障害が主となる病気

全身性の病気で、腎臓にも一部症状が出てくる場合

ファブリー病は、全身様々な臓器に障害が出てきますが、その一部として腎臓にも症状が出てくる遺伝性の病気です。しかし、腎臓以外の症状に乏しく、腎機能障害が主な症状となる亜型(腎ファブリー病)も存在し、原因不明とされた腎機能障害の原因である場合もあります。糖脂質の代謝酵素の異常により、糖脂質が蓄積してしまうために様々な症状が起こりますが、治療薬があり、なるべく早期に診断する意義は大きいと考えられます。

結節性硬化症も同様に、全身の臓器障害の一つとして、腎機能障害を認めます。こちらは子供の頃に小児科で診断されることも多い病気です。遺伝性のアミロイドーシスも、心臓や神経、消化管の障害のほかに、尿蛋白やネフローゼ症候群を呈したり、腎臓の機能の数値が悪くなったりする場合があります。トランスサイレチン型の遺伝性アミロイドーシスでは、いくつか治療薬が使えるようになっており、腎機能障害の進行抑制効果も期待されます(参照:KOMPASあたらしい医療「革新するトランスサイレチン型心アミロイドーシスの診断と治療 ―循環器内科―」)。また、先天性の補体関連遺伝子異常によるatypical HUS(hemolytic uremic syndrome溶血性尿毒症症候群)においても、血小板減少や溶血性貧血とともに、腎障害を呈します。

腎臓の障害が主に起こる遺伝性の病気

腎機能障害が主である遺伝性の病気としては、まず良性家族性血尿(菲薄基底膜病)やAlport症候群があります。良性家族性血尿は、血尿のみ、あるいは血尿に加えて軽度の蛋白尿のみが唯一の所見であり、腎機能は生涯通じて正常です。しかし、実はこの良性家族性血尿の一部が、常染色体性劣性遺伝型アルポート症候群と同一疾患であったことが明らかになっており、偶然、遺伝子変異を持つ人同士の子供に症状が認められて明らかになることがあります。Alport症候群は、約9割が X連鎖型遺伝形式、すなわちX染色体上の遺伝子変異によるもので、男性に症状を認めます。重症例では男性で10代から20代に末期腎不全に進行します。IV型コラーゲン遺伝子の変異によって起こり、感音性難聴や特徴的な眼所見も認めます。皮膚や腎臓の生検により基底膜のIV型コラーゲン蛋白の異常の検出が確定診断に有用です。

多発性嚢胞腎は最も頻度の高い遺伝性の腎臓の病気です。腎臓の中で様々な物質の分泌や再吸収に関わっている、尿細管という部位がありますが、その尿細管の径を調節するPKD遺伝子の異常が原因で、径を調節できなくなり膨らんで嚢胞が多数形成されます。多くは成人になってから発症し、70歳までに約半数の方が透析患者となります。多発性嚢胞腎は腎臓のほかにも、高血圧、肝嚢胞、脳動脈瘤の管理が重要です。最近、嚢胞の増大を抑制する新しい治療が行えるようになりました。

また、最近では、尿細管間質に主に障害を認める常染色体優性遺伝子形式の腎疾患は、常染色体優性尿細管間質性腎疾患(autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease; ADTKD)と包括的にとらえられるようになっており、いくつかの責任遺伝子が原因として分かっています。尿沈渣所見に乏しく、進行性の腎機能障害を呈します。

おわりに

腎臓の機能が悪くなった原因が、遺伝性の病気である場合でも、近年の治療の進歩により、治療法がある場合があります。また、診断することにより、家族内、血縁内で、明らかな症状が出る前に早期診断を行うことができ、より早期からの介入によりその後の病気の経過を改善することができる可能性もあります。もしも、遺伝的に腎機能が悪いことが疑われる場合、原因不明の腎機能障害がある場合には、当科遺伝性腎疾患外来にご相談ください。必要に応じて他科の先生方と連携しながら、適切な診断や治療につなげていきます。