はじめに

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の予想では、65歳以上の認知症患者数は、2025年に約471万人になると予測されています。また、認知症患者1人に対して平均3人の介護人が必要とされ、将来1,000万人以上が介護に関わる必要があると予想されています。認知症への対応は、医療、福祉に限られた問題ではなく、我が国の行政・政策の重要課題でもあります。

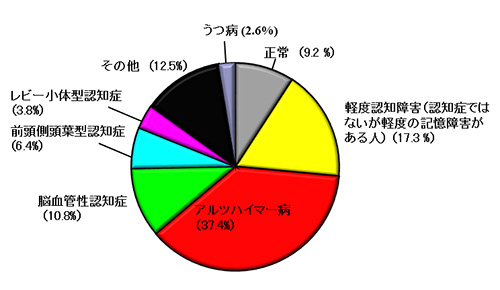

認知症をひき起こす疾患は多様で、アルツハイマー病、レビー小体型認知症や前頭側頭葉型認知症などの神経変性疾患や脳血管性認知症が代表的です。その中で約6割以上がアルツハイマー病であるとされ、最も重大な認知症です。2023年末にアルツハイマー病の新薬「レカネマブ(商品名:レケンビ®)」が認可されました。慶應義塾大学病院では、レカネマブの積極的導入を行っています。

アルツハイマー病の原因アミロイドβ

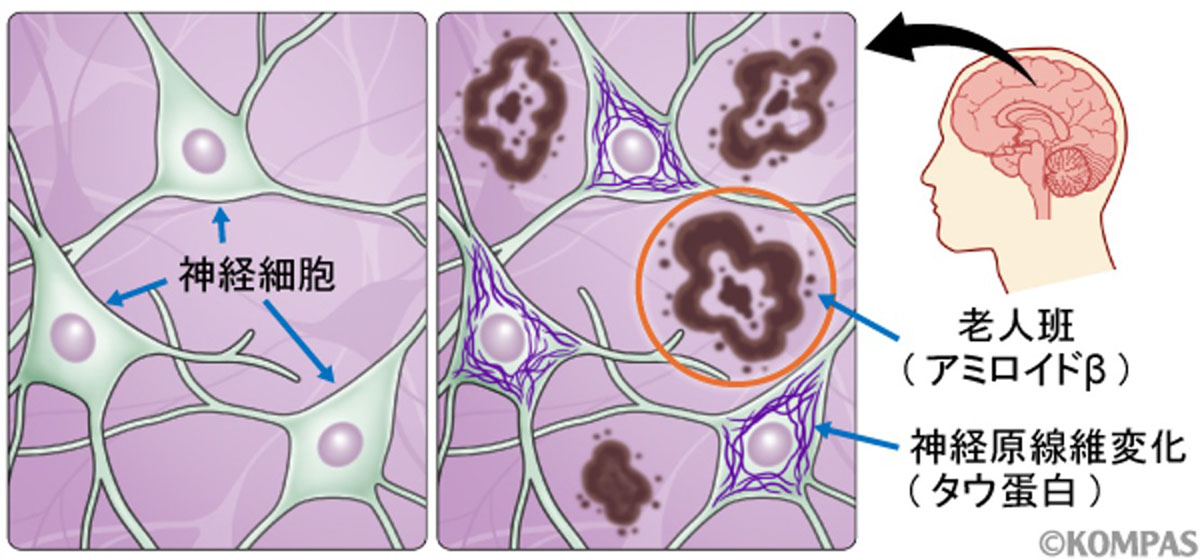

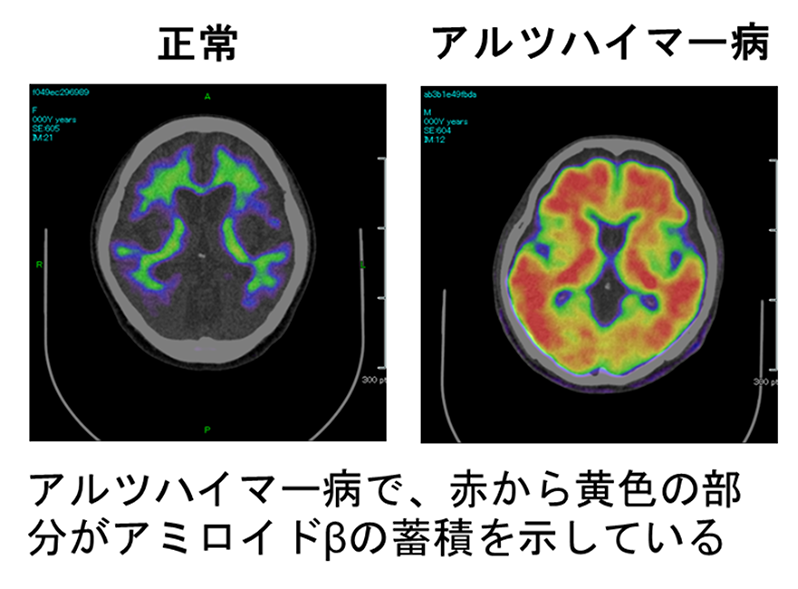

アルツハイマー病の主な原因はアミロイドβが脳内に蓄積するためと考えられています。レカネマブは、このアミロイドβの蓄積を除去する薬剤です(図1)。

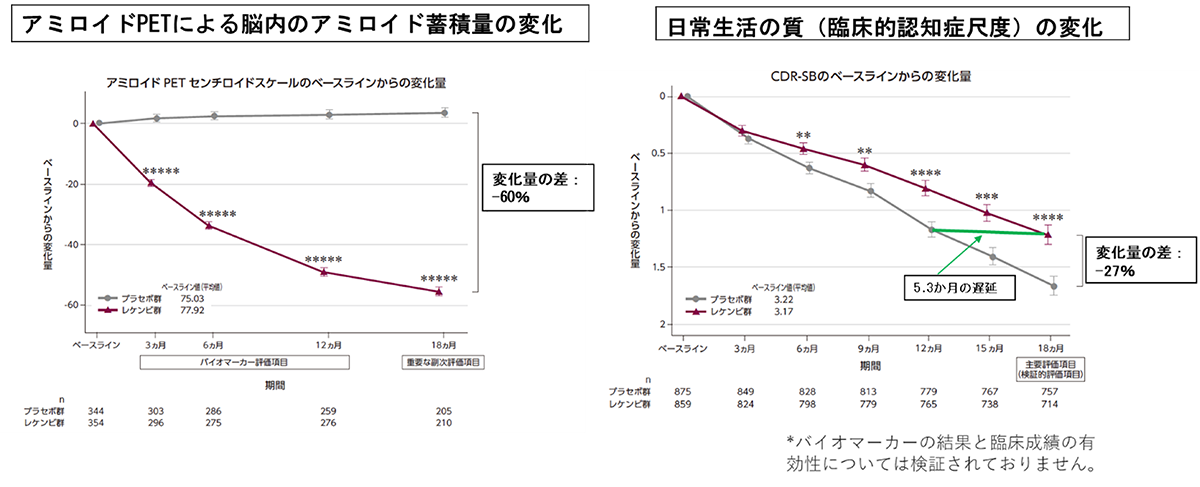

レカネマブの18か月間の投与で、アミロイドβの蓄積が60%取り除かれます。

図1.アルツハイマー病の蓄積タンパク

レカネマブを投与する前に

- 早期のアルツハイマー病(軽度認知障害および軽度の認知症)の患者さんが適応です。

- アミロイドがたまっていない、アルツハイマー病以外の認知症には効果がありません。

- 心理検査でミニメンタルステート検査(MMSE)22点以上、臨床的認知症尺度(Clinical Dementia Rating:CDR)で0.5または1.0の必要があります。進行した認知症の患者さんには適応がありません(中等度以上の認知症の患者さんに対し、レカネマブを投与した臨床試験が行われておらず、有効性や安全性に関する科学的根拠がありません)。

- 頻回のMRIを必要とするため、ペースメーカーをしている方や閉所恐怖症の方は投与困難です。

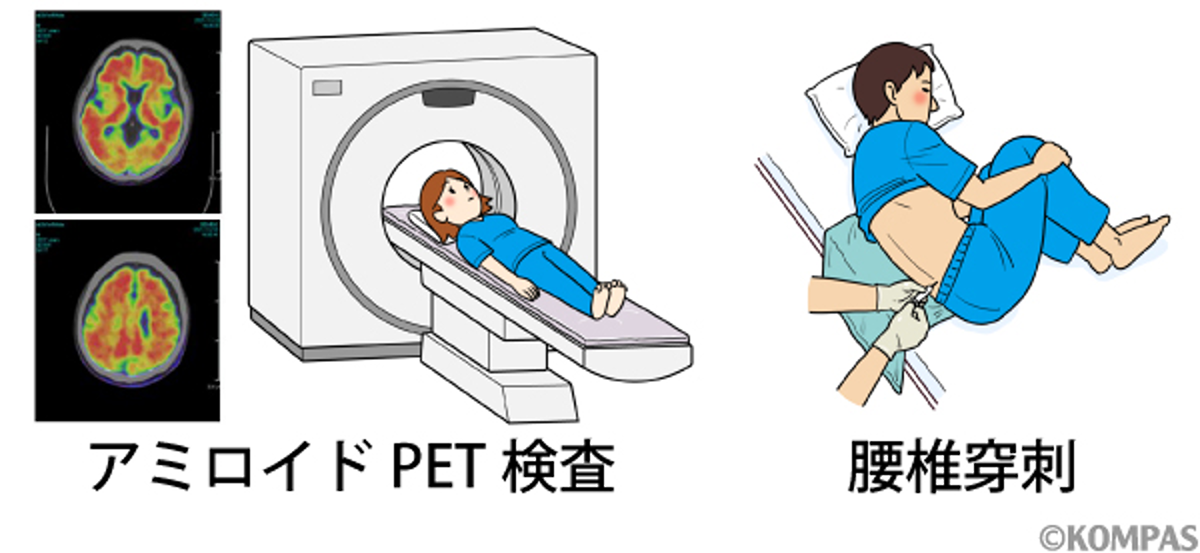

- レカネマブを投与するには、アミロイドPETもしくは腰椎穿刺のどちらかでアミロイドの異常を確認しなくてはなりません(図2)。

- アミロイドPET:放射性物質を静脈注射して、CT撮影により脳内のアミロイドを画像化します。自己負担額は約1.5万円~4.5万円であり、検査時間は約半日かかります。被曝量は、6.3mSvと腹部X線CTの約半分で、成人ではおおきな問題にはなりません。薬剤、検査自体による有害事象の報告もほとんどありません。

- 腰椎穿刺:背中に針を刺して脳脊髄液を採取し、アミロイドを測定します。当院では半日入院が必要です。手技自体は通常1時間ほどで終わります。背骨の変形などでうまく穿刺できない場合が10%~20%あります。穿刺後、約10%の患者さんに頭痛が起こる可能性があります。頭痛は、安静にしていれば通常1~2日でおさまります。その他に、感染、出血などのまれなリスクがあります。昔から行われている検査で、生命に関わる有害事象は極めてまれです。血液をさらさらにする薬剤を内服している方は検査できません。

図2.アルツハイマー病の新しい検査

効果について

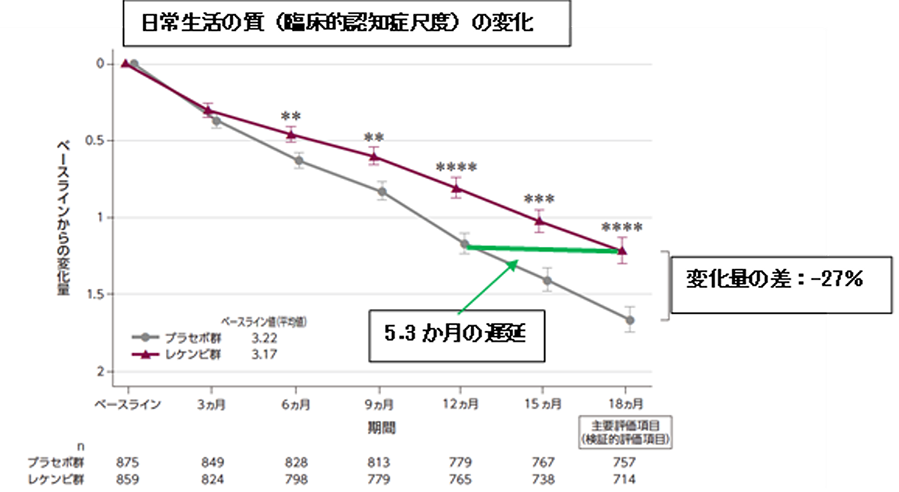

- 18か月間の投与で日常生活の質(CDR)の低下が27%抑制されます。18か月間の投与で5.3か月の進行抑制に相当します。

- シュミレーションでは、標準的な治療を行った場合と比べて、軽度・中等度・高度のアルツハイマー病への各段階への病態進行を約2~3年遅らせる可能性があるといわれています(図3)。

図3.レカネマブ(レケンビ®)の効果

(引用: レカネマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン)

投与法について

- 2週間に1回の点滴(1時間)を当院にて行います。問題なければ半年後、条件を満たした専門医のいる近医クリニックでも投与できる可能性があります。

- 18か月間投与して、認知機能の進行度を評価して投与を継続するかを検討します。

点滴中の副作用

- 点滴中の副作用は、26%の患者さんに発熱、悪寒、関節痛などが起こる可能性があります。投与後数時間して発症することが多く、82%が当日中に発現することが確認されています。重篤なものはまれです。必要なら解熱鎮痛剤カロナール®を内服します。

レカネマブの主な副作用

- 約3.2%に症状を伴う副作用(脳浮腫、脳出血)が報告されています。

- 症状は、主にめまい、ふらつき、頭痛、異常言動です。薬の投与を中止すれば、症状のほとんどは改善します。

- 約70%は、投与開始3か月以内に起き、92%は半年以内に発現します。

- 18か月を超えた継続投与の治験期間中に、0.3%(3/898人)が、レカネマブ関連の脳出血で死亡しています。いずれの方も血液をさらさらにする強力な薬剤を投与していました。

- 副作用を早く見つけるため、投与後7週、11週、25週にMRIを施行する必要があります。その後も定期的にMRIを施行します。

費用

- 保険3割自己負担の場合、体重50kgの方で約90万円/年の自己負担がかかります。高額療養費制度を利用することで、負担を軽減することができます。

はじめに

内閣府の発表によると、2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症であると推計されています。また、認知症患者1人に対して平均3人の介護人が必要とされ、将来1,000万人以上が介護に関わる必要があると予想されています。認知症への対応は、医療、福祉に限られた問題ではなく、我が国の行政・政策の重要課題でもあります。

認知症をひき起こす疾患は多様で、アルツハイマー病、レビー小体型認知症や前頭側頭葉型認知症などの神経変性疾患や脳血管性認知症が代表的です。従来我が国では、脳血管性認知症が多いとされていましたが、1990年以降の報告ではアルツハイマー病が増え、最も多い認知症とされています。一方、生活習慣病の改善、高血圧の治療などの普及により脳血管性認知症は減少していると考えられます。現在は、認知症の約6割がアルツハイマー病であるとされております。アルツハイマー病は、認知症を引き起こす病気の1つですが、最も重篤な疾患なのです。

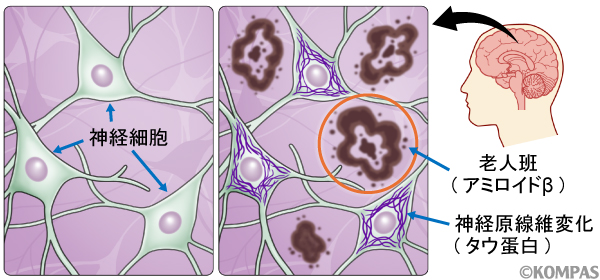

ベーターアミロイドとタウ蛋白

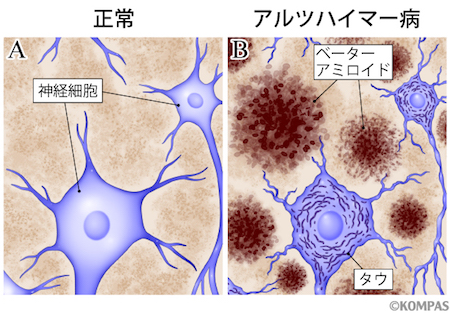

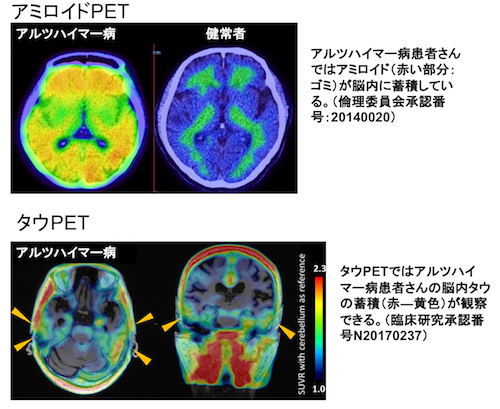

アルツハイマー病の原因は、ベーターアミロイドとタウ蛋白と呼ばれる蛋白質のゴミが脳の中にたまることにより、神経細胞が障害されるためと考えられています(図1)。一方、この2つのゴミが揃って脳の中にたまっていなければ、アルツハイマー病ではありません。高齢者の多くの方はこれらのゴミが年とともに少しずつ脳に蓄積してきます。アルツハイマー病の方は、ゴミの蓄積が通常より多いため症状が生じると考えられています。従来これらのゴミの蓄積を確認するためには、脳の一部を採取して顕微鏡で観察すること、すなわち病理検査が必要でした。

図1.アルツハイマー病の原因物質(ベーターアミロイドとタウ)の蓄積

アルツハイマー病の診断

現在、認知症の診断には、神経心理検査(記憶や注意力など認知機能を評価する)、頭部MRI(脳の萎縮の度合いを診る)、脳血流検査(脳の血の巡りを評価する)などを行い総合的に判断します。ただし、どれも決定的な検査ではなく、誤診率は2割近くあるといわれております。これは、専門医がアルツハイマー病と診断して治療していても、お亡くなりになった後に脳の病理解剖をさせていただくと2つのゴミの蓄積が認められずアルツハイマー病ではなかったことが相当数あるということです。現在の保険適応内の検査では、アルツハイマー病の確かな診断には限界があるのです。

新しい認知症PET検査

アルツハイマー病の確かな診断には、2つのゴミ、ベーターアミロイドとタウ蛋白が脳にたまっていることを確認しなくてはなりません。近年の画像技術の発展により、これらのゴミを映し出す技術が確立しつつあります。ベーターアミロイドやタウ蛋白に結合する放射性物質を注射して画像撮像(PET)し、それぞれのゴミを検出します。それぞれの検査は、約2時間程度で終わります。被ばく量はごく軽度で、成人の方には通常問題になることはありません。

図2で示すように、アルツハイマー病の患者さんでは2つのゴミが高い信頼度で映し出されています。すなわち、脳の病理解剖を行わなくても、脳内の2つのゴミの蓄積が確認できるようになりました。これら検査は、まだ研究段階で、保険適応外のため通常の診療では行えません。しかし、診断精度の向上に大きく寄与すると期待されております。慶應義塾大学病院では、研究の条件(年齢85歳以下、症状、既往歴、内服薬など)に適合し、研究内容にご同意いただけた方のみに本検査を施行しております。

図2.新しい認知症PET検査

2018年より当院メモリークリニック、精神・神経科、神経内科、放射線診断科、予防医療センターでは、医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)(課題名:産医連携拠点による新たな認知症の創薬標的創出)のご支援の下、放射線医学総合研究所と協力してご同意の得られた認知症患者さんにこの検査を受けていただき、その情報を認知症研究に活用させていいただいております。

残念ながら、アルツハイマー病の根本治療薬は現時点ではありません。現在認可された複数の症状改善薬の選択、介護体制の確立、そしてほかの認知症、特に治る認知症の鑑別を確実に行うことは重要です。本研究は新薬の有効性を調べる治験ではございませんが、認知症患者さんの診断に重要な情報を提供できると考えております。我々は、この新しい認知症PET検査が、認知症診療の向上とともに認知症創薬研究の進展につながるものと考えております。

物忘れが気になる方、認知症が心配な方で当院メモリークリニックの受診をご希望される場合は、慶應義塾大学病院(直通電話03-3353-1257)にて、御予約をお取りください。

本研究は、AMEDの課題番号17pc0101006の支援を受けております。

はじめに

内閣府の高齢社会白書によると我が国の認知症の患者数は、2025年には約730万人、2060年には1,100万人以上に達し高齢者の約3人に1人が認知症になると予測されています。認知症の医療と対策は、21世紀の避けられない重大な課題です。このような社会的状況を見据え、慶應義塾大学病院では、神経内科![]() および精神・神経科

および精神・神経科![]() の2診療科合同で、2008年より認知症診療に特化した専門外来「メモリークリニック

の2診療科合同で、2008年より認知症診療に特化した専門外来「メモリークリニック![]() 」を開設しております。

」を開設しております。

メモリークリニックの特徴

当クリニックは、物忘れなど認知症の中核症状を主訴とする患者さんを対象に、専門的な評価、診断を行い、その後の治療や生活指導を行っていきます。主に、早期の認知症や、その前駆状態が含まれる軽度認知障害に質の高い診療を提供することを主眼としていますが、中等度以上の認知症の診療も対象としています。担当医師は、若いスタッフを中心に認知症を専門とする神経内科5名、精神・神経科6名、言語聴覚師3名により構成され、科を超えた診療体制をとっているところが大きな特徴です。

これまでの認知症診療においては、神経内科医のみでは、うつ病と認知症の鑑別や周辺症状の薬物療法に苦慮することがありました。また、精神・神経科医では、脳血管性認知症の内科的治療が困難な場合が多々あります。当クリニックでは、神経内科医および精神・神経科医という専門の異なる医師により総合的に診療することも可能です。個々の患者さんの症状に応じて神経内科医もしくは精神・神経科医が後の外来診療を担当することにより、診療科の枠組みを超えた連携による診療体制を試みております。また、種々の高次脳機能の検査を用いて、客観的な認知機能評価を重視した診療を確立しております。さらに、2診療科合同で、定期にカンファレンスを開催し、綿密な症例検討と診療レベルの向上に取り組んでおります。

また、介護保険の早期からの利用や患者さんへの対応の仕方を指導するなど、ご家族の支援も行っていきます。すなわち、かかりつけ医などの地域医療機関、介護および福祉施設、地域社会との連携の中で中心的な役割を果たすことを目指しています。一般的な健康管理が円滑かつ迅速に行われるように、当クリニックに通院すると同時に自宅近隣のかかりつけ医や地域の病院を主治医としてもつことをおすすめしています。地域医療機関との連携に関連して、認知症の診断・治療に関するセカンドオピニオンの求めにも積極的に応じていきます。さらに、一般の方々の認知症に対する認識と理解を高める目的で、市民公開講座も定期的に開催しております。

当クリニックでは、認知症の根本治療薬に対する臨床治療研究を積極的に行い新しい治療法の開発にも取り組んでおります。さらに、認知症の原因である異常蛋白の蓄積を画像化するPET検査法(アミロイドイメージング、タウイメージング)の確立にも力を入れております(図1)。

図1.新しい検査法アミロイドイメージング

診療内容の実際

当クリニックは、患者さんおよびご家族から詳しくお話を伺い様々なご相談に対応するため、完全予約制をとっております。診察は、月曜日から土曜日の終日行っております。初診の場合、一人30分程度の枠を設けて診察しています。診察前に問診票を記入していただきます。診察時には、身体診察以外に10~15分程度の神経心理検査を行い、簡単に認知機能の評価をいたします。認知症の疑いがある場合は、採血、脳の画像検査(MRI)、脳血流検査(SPECT)、脳波、詳細な神経心理検査(1~1.5時間)を予約で行います。次回の再診時は、症状に適した専門医、精神科医もしくは神経内科医の予約をいたします。当クリニックの初診患者さんの約3分の1はアルツハイマー病ですが、認知症の前段階の軽度認知障害の方も次に多く、また、10%以上で正常もしくは認知症以外(うつ病など)の診断の方もおられます(図2)。

図2.メモリークリニック受診患者さんの病気の内訳

慶應義塾大学病院では、新規認知症治療薬を積極的に導入しています

2023年末に、アルツハイマー病の画期的な治療薬レカネマブ(レケンビ®)が承認されました。当院では治験段階から本薬を投与しており、すでに多くの症例実績があります。

レカネマブ(レケンビ®)について

アルツハイマー病の主な原因はアミロイドβが脳内に蓄積するためと考えられています。レカネマブは、このアミロイドβの蓄積を除去する薬剤です。レカネマブの投与により、日常生活の質[臨床的認知症尺度(Clinical Dementia Rating:CDR)]の低下が27%抑制されます。18か月の投与で5.3か月の進行抑制に相当します。

図3

図4.日常生活の質(臨床的認知症尺度)の変化

(出典:レカネマブ最適使用推進ガイドライン)

レカネマブを投与する前に

- 早期のアルツハイマー病(軽度認知障害および軽度の認知症)の患者さんが適応です。

- 認知機能検査や頭部MRI検査の結果などにより適応にならない場合があります。

- 進行した認知症の患者さんには適応がありません。

- レカネマブを投与するには、アミロイドPETもしくは腰椎穿刺のどちらかでアミロイドの異常を確認しなくてはなりません。

- アミロイドPET:放射性物質を静脈注射して、CT撮影により脳内のアミロイドを画像化します。

- 腰椎穿刺:背中に針を刺して脳脊髄液を採取し、アミロイドを測定します。当院では半日入院が必要です。

効果について

- 18か月の投与で日常生活の質(CDR)の低下が27%抑制されます。18か月の投与で5.3か月の進行抑制に相当します。

投与法について

- 2週間に1回の点滴(1時間)を当院にて行います。

- 18か月間投与して、認知機能の進行度を評価して投与を継続するかを検討します。

レカネマブの主な副作用

- 主な副作用は、脳浮腫、脳出血です。症状は、主にめまい、ふらつき、頭痛、異常言動です。

- 多くは症状の伴わない軽いものですが、約3.2%に症状を伴う副作用が報告されています。

- 18か月を超えた継続投与の治験期間中に、0.3%(3/898人)が、レカネマブ関連の脳出血で死亡しています。

費用

- 保険3割負担の場合、体重50kgの方で約90万円/年の自己負担がかかります。

当クリニックの受診または紹介を希望される方は、慶應義塾大学病院外来予約窓口(直通電話03-3353-1257)にご連絡ください。