はじめに

婦人科がん領域の手術では、リンパ節の摘出を行うことが多く、時に下肢のリンパ浮腫などの合併症を認めます。最近では治療成績の向上に伴い、がんサバイバーと呼ばれる長期生存者も増え、治療後の生活の質(Quality of Life:QOL)も重視されるようになってきました。

いかに不要な手術を省略できるかという観点から、センチネルリンパ節・センチネルリンパ節ナビゲーション手術という概念が提唱され、乳腺外科、皮膚科を中心に行われるようになってから既に10年以上が経過しています。しかしながら婦人科がん領域ではこれまで、トレーサーと呼ばれる、手術に必要な薬剤が保険承認されていないという問題から、研究レベルでのみ行われてきたのが現状です。

このたび、2023年3月に放射性同位元素(Radioisotope:RI)のトレーサーとして、フィチン酸テクネチウムが乳がんや悪性黒色腫に次いで子宮体がん、子宮頸がん、外陰がんでも保険収載されました。それを踏まえて、今回は慶應義塾大学病院婦人科における婦人科がん領域でのセンチネルリンパ節ナビゲーション手術導入に向けての取り組みをご紹介します。

領域リンパ節とセンチネルリンパ節

婦人科悪性腫瘍の手術においては、特に子宮体がん、子宮頸がん、外陰がんでは主にリンパ流を介した転移をするため、多くの患者さんで早期に転移をする可能性がある領域リンパ節と呼ばれるリンパ節の摘出がなされています。一方で、全例でリンパ節転移を認めるわけではなく、I~II期の早期がんにおいては領域リンパ節転移を有する割合は、子宮体がんでは6%、子宮頸がんでは16%、外陰がんでも25%程度とされています。

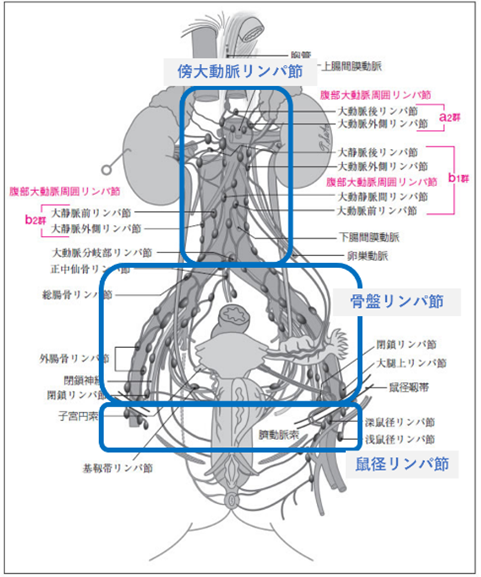

子宮体がんでは骨盤リンパ節、傍大動脈リンパ節、子宮頸がんでは骨盤リンパ節、外陰がんでは浅鼠径・深鼠径リンパ節と呼ばれるリンパ節が領域リンパ節にあたります(図1)。骨盤リンパ節郭清を行うと、下肢や会陰部の浮腫を生じQOLが低下したり、骨盤内リンパ嚢胞や膿瘍などの合併症が生じたりすることがあります。また傍大動脈リンパ節郭清も併せて行うと長時間の手術となり、術後腸閉塞などの合併症が生じる頻度も増加する傾向があります。鼠径リンパ節郭清も同様にリンパ浮腫などの合併症が起こりえます。そのため治療成績の進歩に伴い長期的ながんサバイバーが増え、長期的な術後のQOLの問題も無視できないという考え方が近年出てきました。

図1.婦人科がんの領域リンパ節(日本癌治療学会「リンパ節規約」(金原出版)より改変)

腫瘍細胞が原発巣からリンパ流に乗って流れ出ていくとき、最初にたどりつくリンパ節をセンチネルリンパ節といいます。センチネルリンパ節を手術中に1~数個取り出し(生検といいます)病理組織検査を行い、転移の有無を確認します。センチネルリンパ節に転移がなければ、その先のどのリンパ節にも転移はないと考える概念が提唱されてきました。センチネルリンパ節に転移がなければ、一律に多くのリンパ節の摘出を省略できるという手法を、センチネルリンパ節ナビゲーション手術といいます。センチネルリンパ節ナビゲーション手術が一般的になれば、センチネルリンパ節に転移のない症例ではリンパ節郭清が省略でき、多くの患者さんで縮小手術が可能になると思われます。

婦人科がんにおけるセンチネルリンパ節ナビゲーション手術

乳がんと悪性黒色腫については、2010年4月から保険診療として承認され、既に実際の臨床現場で行われています。婦人科領域では、子宮体がん、子宮頸がん、外陰がんで臨床研究が広く行われており、海外では既にある程度確立された手技となっていますが、日本ではトレーサーが長年保険承認されず、保険診療ではなく施設ごとに臨床研究として研究段階として行われてきたのが現状です。

当院では臨床試験として2009年3月より、当院倫理委員会に臨床研究として申請し承認を受け、放射線科、病理診断部、消化器外科のご協力のもと、子宮体がんのセンチネルリンパ節ナビゲーション手術を目指した研究を開始しました。対象の患者さんは、手術前検査にて子宮体がんと診断された方のうち、画像検査にて手術進行期I~II期が推定され、明らかなリンパ節転移がなく、リンパ節郭清を含む手術が予定された20才以上の方です。2015年12月までに約100名の患者さんにご協力いただき、研究を進めて参りました(現在はこの臨床試験は終了しています)。これまでのこの研究の成果については、「子宮体がんの手術とセンチネルリンパ節生検(改訂)」も併せてご覧ください。

トレーサーが待望の保険適用に

近年、婦人科悪性腫瘍に対する低侵襲手術が広く行われるようになり、子宮体がんでは2014年に、子宮頸がんでは2018年より、腹腔鏡下手術が保険適用となりました。また、ロボット支援下手術も2018年より子宮体がんで保険適用となっています。これらの低侵襲手術とセンチネルリンパ節の技術は相性が良いとされ、今後増加することが期待されてきました。

このような流れの中、2023年3月にRIのトレーサーとして、フィチン酸テクネチウムが乳がんや悪性黒色腫に次いで保険収載されました。そのため日本でも、保険診療としてセンチネルリンパ節ナビゲーション手術が行える見通しが立ってきたと思います。なおインドシアニングリーン(ICG)などの色素法や蛍光法と呼ばれる別の手法におけるトレーサーは、現状保険収載がなされていませんが、今後の保険収載が期待されています。

RI法の実際

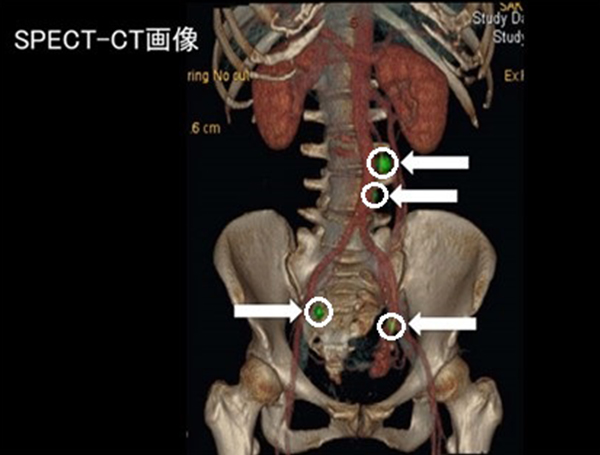

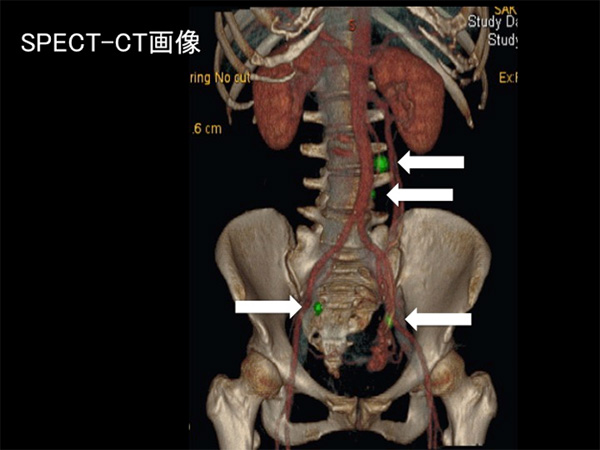

センチネルリンパ節の同定法のRI法では、手術前日に子宮腟部や外陰のがんの周囲にRIトレーサー(フィチン酸テクネチウム)を局所注射し、手術当日の朝にSPECT-CTの撮像を行います(図2)。手術中には、ガンマプローブによる検索も行い、センチネルリンパ節を同定します。なお、RIの量は、骨シンチ検査で使用される放射線量の約50~100分の1であり、人体に悪影響を及ぼす被曝量ではなく、安全と考えられています。同定されたセンチネルリンパ節を術中迅速病理診断に提出し、また術後の詳細な免疫組織化学的検索も含めて、微小な転移も可及的に見逃さないようにします。

図2.RIトレーサーを用いてSPECT-CT画像で描出された子宮体がんのセンチネルリンパ節(矢印)

センチネルリンパ節ナビゲーション手術の年内導入に向けて

当院では、過去の約100例のセンチネルリンパ節手術の経験をもとに、現在2023年内の実臨床運用へ向けて、準備を進めているところです。センチネルリンパ節ナビゲーション手術が一般的になることで、婦人科がん患者さんの治療後の予後改善やリンパ浮腫などの合併症軽減につながることが期待されます。

はじめに

子宮頸部異形成(cervical intraepithelial neoplasia:CIN)は、子宮頸がんの前がん病変と考えられており、その病変の程度により軽度異形成(CIN1)、中等度異形成(CIN2)、高度異形成(CIN3)の3つに分類されます。それらの経過については以下のように考えられています。

- 軽度異形成(CIN1)

約10%が高度異形成以上の病変に進行し、約30%は変化せず、約50~60%は自然に病変が消失するといわれています。 - 中等度異形成(CIN2)

約20%が高度異形成以上の病変に進行し、約40%は変化せず、約40%は自然に病変が消失するといわれています。 - 高度異形成(CIN3)

30~60%が軽度異形成などの病変に退縮するものの、約10%が浸潤がんに進行するといわれています。

そして、これら異形成ががん化する前に治療することが目的で行われる治療法の一つが子宮頸部レーザー蒸散術です。当科では主にCIN3や長期間持続するCIN2に対して本術式を選択しています。

子宮頚部レーザー蒸散術の実際

手術の方法

- 当院では外来手術室にて日帰りの治療として実施しています。

- 手術予定時間の15~30分前に痛み止めの座薬を肛門内に挿入していただきます。

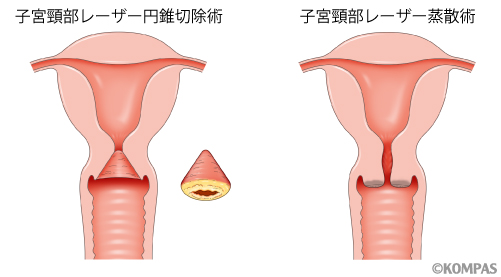

- 外来手術室で、内診台と同様の体勢になっていただき手術を行ないます。子宮頸部を円板状にレーザー光線による熱で変化を加えて蒸散します (図1)。

軽度の痛み、熱感を伴いますが、通常は術前の痛み止めの座薬のみで支障ありません。ただし、主治医の判断により局所麻酔を追加する場合があります。手術時間は5~10分です。術後の出血を防ぐために、手術終了後にガーゼを腟内に挿入することがあります。 - あらかじめ外来で処方されている抗生物質を主治医の指示に従って内服していただきます。

図1.子宮頚部円錐切除術と子宮頚部レーザー蒸散術の比較

手術後の経過と対応

1.手術部位からの出血

子宮頸部レーザー蒸散術は子宮頸部レーザー円錐切除術と比較して出血が少ないといわれていますが、手術中に全く出血しないわけではありません。手術終了時にはレーザー蒸散部に「かさぶた」が形成されて止血された状態となっています。このかさぶたがはがれるのは術後約4日~7週間ですので、手術直後よりはむしろ、術後しばらくしてから出血することがあります。また、レーザー蒸散部の傷が治癒するまでには約4~6週間かかりますので、その間は性交を避けてください。ナプキンに少量付着する程度であれば、そのまま経過を観察していただきます。月経の2日目以上に出血が多い場合などは病院へご連絡いただき、外来主治医もしくは当直医師と相談していただくことになります。外来受診の必要性について判断させていただきます。

2.産科学的なリスク

近年の報告では、子宮頸部レーザー蒸散術による早産への影響は少ないというものが多く存在します。一方で子宮頸部異形成に対して同じく施行される子宮頸部レーザー円錐切除術では術後の妊娠における早産の危険性がやや高くなる、などのデメリットがあります。当院のデータでも子宮頸部レーザー円錐切除術を受け、その後に妊娠した場合の早産のリスクは20%ですが、手術をうけていない場合は9%となっており、手術をうけた場合には若干そのリスクが高くなることがわかっています。このため、これから妊娠を予定するような年代の患者さんには適応を慎重に考えています。

当院でも子宮頸部レーザー円錐切除術を数多く行っており、蒸散術と比べて、再発の頻度が低く、採取された組織から病理診断を確認できる、などのメリットもあります。このため、子宮頸部レーザー蒸散術と子宮頸部レーザー円錐切除術のどちらが患者さんにとって最良の治療法なのか担当医から説明をうける必要があります。

3.頸管狭窄

子宮頸管部の傷が治る過程において頸管が狭くなる場合があります。いままで生理痛がなかった人も稀に生理痛を感じるようになる場合があります。ごく稀に頸管閉塞を起こす場合があり、再開通術が必要となる場合があります。手術直後に腹部違和感、軽度腹痛を感じることがありますが、時間とともに軽快します。術後しばらくおりものが続きますが通常は心配いりません。万が一、術後38度以上の発熱がある場合には早めに受診してください。

手術を受ける患者さんのために

当科では,子宮頸部異形成に対して上記のような子宮頸部レーザー蒸散術を積極的に行っております。実際には,患者さんごとの子宮頸部の病変を診察してみないと適応になるかはわかりません。曜日に拘わらず婦人科外来にご相談ください。手術のメリット・デメリットをよく説明させていただいたうえで術式の決定をさせていただきます。

婦人科チーム

右から3番目:筆者

子宮体がんの治療

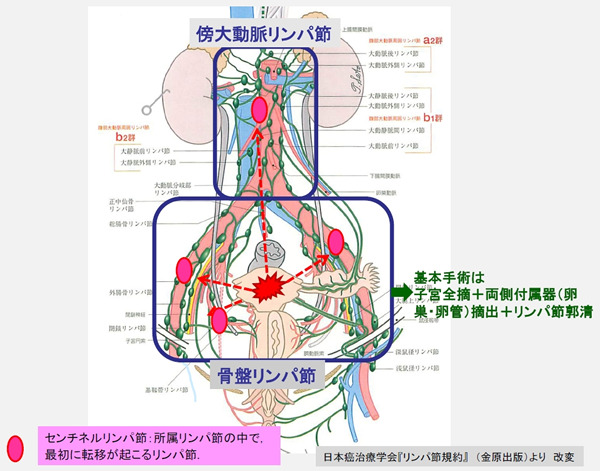

子宮体がんの治療は、まず手術(子宮全摘術と両側付属器摘出術とリンパ節郭清)を行い(図1)、腫瘍の組織型・分化度(いわばがんの性格)と広がりを顕微鏡レベルで確認することから始まります。

図1.子宮体がんの基本術式と骨盤リンパ節と傍大動脈リンパ節

転移が早期に生じる可能性があるリンパ節の範囲を領域リンパ節と呼び、子宮体がんの領域リンパ節には、骨盤リンパ節と傍大動脈リンパ節があります(図1)。子宮体がんの標準手術療法としてのリンパ節郭清の範囲は、より子宮に近い骨盤リンパ節が対象とされていますが、転移リスクが高いと判断される場合は傍大動脈リンパ節も併せて郭清する施設が多く見られます。

慶應義塾大学病院で傍大動脈リンパ節も併せて郭清するのは以下のような場合です。1)手術前の子宮内膜組織診または手術中の迅速病理診断にて組織型が予後不良のタイプである、2)手術中の迅速病理診断にて卵巣・卵管など子宮外に転移が確認される、3)迅速病理診断にて筋層浸潤の深さが半分以上の浸潤であることが確認される、4)迅速病理診断にて領域リンパ節転移が確認される、場合です。しかしながら、子宮体がんは、比較的早期がん症例が多く、所属リンパ節転移がみられない手術進行期I~II期(子宮内限局)症例が全体の約80%を占めており、実際にはリンパ節郭清が不要であるケースが相当数含まれています。現在は画像診断(CT、MRI、PET+CT)技術が向上していますが、小さなリンパ節転移を事前に正確に予測する方法は、まだ残念ながら開発されていません。また、骨盤リンパ節郭清後は、下肢や会陰部の浮腫を生じQOL(生活の質)が低下したり、骨盤内リンパ嚢胞や膿瘍などの合併症が生じたりすることがあります。また傍大動脈リンパ節郭清も併せて行うと長時間の手術となり、術後腸閉塞などの合併症が生じる頻度も増加する傾向があります。

センチネルリンパ節ナビゲーション手術

近年、このような合併症を回避するために、最初に転移が生じると考えられるリンパ節(リンパ節の場所は患者さんごとに異なります)を手術中に迅速病理診断で検索し、転移がない場合は、より転移の可能性が低いと考えられるその他の領域リンパ節は摘出せずにおくというセンチネルリンパ節ナビゲーション手術が、乳がんをはじめ様々ながん腫において試みられるようになってきました。センチネルリンパ節に転移を認めなければリンパ節郭清が省略できることになりますので、多くの患者さんで縮小手術が可能となることが期待されています。

乳がんと悪性黒色腫については、2010年4月から既に保険診療として承認されています。また胃がん、食道がん、頭頸部がん、肺がんなどの診療でも臨床研究として行われています。婦人科領域では、外陰がん、子宮頸がん、子宮体がんで臨床研究が広く行われています。子宮体がんにおいてセンチネルリンパ節ナビゲーション手術が確立されれば、将来的に患者さんにとっては合併症リスクの低下、医療者にとっては手術時の負担が軽減し、さらには入院期間の短縮など医療費削減にも寄与すると期待されます。

そこで当院婦人科では、当院の倫理委員会に臨床研究として申請し承認を受け、放射線科、病理診断部、消化器外科の協力のもと、子宮体がんのセンチネルリンパ節ナビゲーション手術を目指した臨床試験を2009年3月より開始しました。対象となる患者さんは、手術前検査にて子宮体がんと診断された方のうち、画像検査にて手術進行期I~II期が推定され、明らかなリンパ節転移がなく、リンパ節郭清を含む手術が予定される20歳以上の方です。2015年12月までに約100名の患者さんにご協力いただき、研究を進めてまいりました(現在はこの臨床試験は終了しています)。

臨床研究の概要

センチネルリンパ節の同定法は、ほかのがん腫と同様にラジオアイソトープ(RI)法と色素法を併用して行っています。RI法に関しては、手術前日に子宮鏡を用いて、子宮体がんの周囲にラジオアイソトープ(99mTc-フィチン酸)を局所注射し、手術当日の朝にSPECT-CTの撮像を行います(図2)。手術中には、γプローブによる検索も行い、センチネルリンパ節を同定します。色素法にはインドシアニングリーン(ICG)という検査用の色素を手術中に子宮漿膜下に局所注射し、その後どのリンパ節に色素が流れ込んでいくかを複数の医師の眼で確認します。

図2.SPECT-CT画像で描出されたセンチネルリンパ節(矢印)

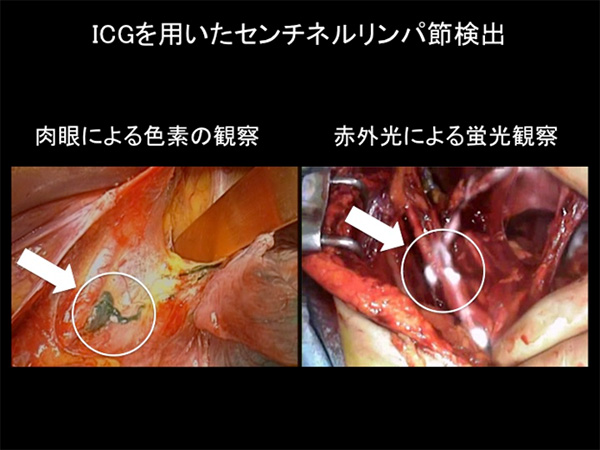

また、このICGという色素には、赤外線カメラを通して観察すると蛍光を発する性質があり、蛍光観察でのセンチネルリンパ節の同定についても検討を進めています(図3)。なお、ラジオアイソトープの量は、骨シンチ検査で使用される放射線量の約50-100分の1であり、人体に悪影響を及ぼす被爆量ではなく、色素についても人体に悪影響を及ぼすようなことは極めて稀であり、安全と考えられています。両者の方法にて確認されたセンチネルリンパ節の主な3個を術中迅速病理診断に提出し、また術後の詳細な免疫組織化学的検索も含めて、微小な転移も可及的に見逃さないようにしています。

図3.ICGを用いたセンチネルリンパ節検出の実際

この臨床研究では、子宮体がんにおけるセンチネルリンパ節の個数や部位、最適なセンチネルリンパ節の検出方法、センチネルリンパ節の検出率、リンパ節転移陽性例におけるセンチネルリンパ節転移率(感度)、センチネルリンパ節が転移陰性である場合でほかの領域リンパ節が転移陰性である確率(陰性的中率)を検討し、子宮体がんにおいてもセンチネルリンパ節の概念が成立し、センチネルリンパ節ナビゲーション手術が可能か否かを明らかにしたいと考えています。

臨床研究の成果

当院ではRIと色素法を併用した検出方法により、センチネルリンパ節を100%の患者さんで検出することができました。また、感度および陰性的中率も100%と良好な結果が得られており、子宮体がんにおいても十分にセンチネルリンパ節の概念が成り立つと考えられます。

センチネルリンパ節の個数に関しては、検出方法により若干異なりますが、患者さん1人あたり平均4.1個が検出されました(骨盤リンパ節領域からは平均2.9個、傍大動脈リンパ節領域からは1.2個)。標準的なリンパ節郭清を行った場合、摘出されるリンパ節の個数は平均約60個(当院データ)ですので、将来的にセンチネルリンパ節ナビゲーション手術が導入された場合には、摘出するリンパ節の個数を10分の1以下にまで抑えることが可能であると考えています。

また、これまで早期がんでは傍大動脈リンパ節への転移が起こることは稀であると考えられてきましたが、センチネルリンパ節は骨盤リンパ節だけでなく傍大動脈リンパ節にも広く存在していることが分かってきました。当院のデータでも傍大動脈リンパ節領域のセンチネルリンパ節は約70%の患者さんで検出されており、リンパ節に転移があった方の転移部位を解析してみると、傍大動脈リンパ節への転移を認めた方は58%にも及んでいました。このことから、傍大動脈リンパ節への転移を見逃さないことも重要であると考えています。

センチネルリンパ節手術の現状と課題

近年婦人科悪性腫瘍に対する低侵襲手術が広く行われるようになり、子宮体がんでは2014年に、子宮頸がんでは2018年より、腹腔鏡下手術が保険適用となり、またロボット支援下手術も2018年より子宮体がんで保険適用となっています。これらの低侵襲手術と蛍光法を用いたセンチネルリンパ節の技術は相性が良く、今後増加することが期待されています。 一方で2021年8月現在RIなどのトレーサーが婦人科がんでは保険適用がなく、現行では施設毎に臨床研究として行われているのが現状です。

現在、当科では臨床研究を終了し、センチネルリンパ節ナビゲーション手術(センチネルリンパ節に転移がない場合は、その他のリンパ節の摘出を実施しない手術)の導入を検討中です。センチネルリンパ節ナビゲーション手術により、子宮体がんの患者さんの治療後の予後改善やリンパ浮腫などの合併症軽減につながることが期待されます。