難病とは

広辞苑によれば難病とは「治り難い病気」を指します。その他、患者さんのイメージとしては、診断がつかない病気も含まれるのではないかと思います。昨年(2014年)に交付された「難病の患者に対する医療等に関する法律」によれば、難病とは「発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない、希少な疾患であって、長期の療養を必要とするもの」とされています。定義は様々ですが、難病は、患者さんの数が少ないなどの理由により、診断がつきにくい病気とされています。

近年の遺伝学研究の進歩により、難病に分類される病気の何割かが、遺伝子の変化によって起きている遺伝性疾患であることが判明しています。遺伝性疾患の診療には遺伝子診断が有用です。診断が確定すれば、疾患に特有な治療法により、症状を軽減したり、早期診断により合併症を回避するなどの方策が可能となることがあるからです。また、患者の兄弟姉妹に同じ疾患が発症する可能性(再罹患率)を正確に算出することが可能となり、遺伝相談に生かすことが出来ます。

遺伝子診断~次世代シーケンサー~

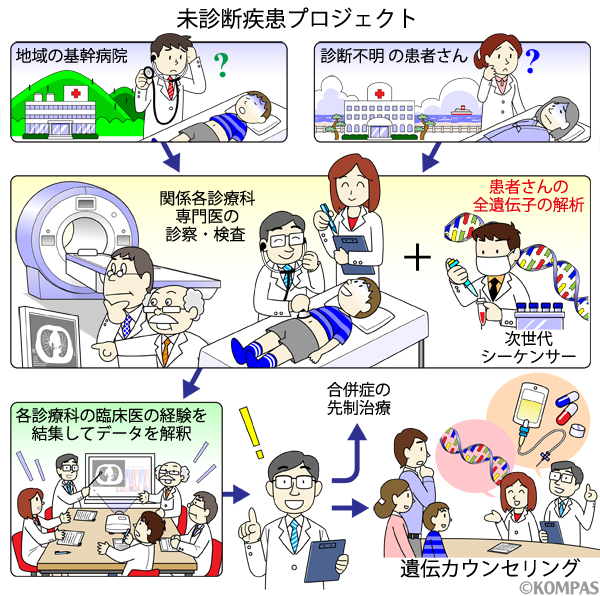

これまでの遺伝子診断技術では、一回の遺伝子診断で単一ないし数種類の遺伝子のみしか分析をすることができませんでした。症状の組み合わせから、ある程度疑っている病名を具体的に挙げることができない場合には、遺伝子診断はあまり役に立ちませんでした。近年、次世代シーケンサーという新規技術が開発され、数千種類から全遺伝子(2万5千種類)を解析することが可能となりました。この新しい技術が「診断不明」の患者さんについて診断の糸口を与えるようになるのではないかと期待されています。米国・カナダ・英国では、多数の遺伝子を同時に解析するこの画期的な新技術を、難病や診断がつかない病気の診断に役立てようとする試みが、医療現場で進められており、成果を上げています。

慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センターにおける遺伝子解析

慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センターも、平成23年から25年にかけて国家プロジェクト「次世代遺伝子解析装置を用いた難病の原因究明、治療法開発」に参画し、次世代シーケンサーによる分析の態勢を整えました。現在、「診断不明」とされている患者さんのご協力を得て、研究を進めています。患者さんから血液を5mLほど採取し、ゲノムDNAを精製します。次に約5千種類のヒト疾患原因遺伝子に対応する領域を濃縮し、その遺伝子配列を次世代シーケンサーにより決定します。標準とされる日本人の遺伝子配列と比較しますと、患者さん1名あたり数百カ所に標準とは遺伝子配列が異なっている場所が見つかります。このような遺伝子配列の差異の大部分は病気の発症と関係が無いのですが、患者さんの症状と遺伝子解析のデータを詳細に検討することにより、1/4程度の患者さんで原因を特定することができます。

5千種類の遺伝子の分析で、診断ができない場合は、2万5千種類のヒト全遺伝子に解析対象を拡大し、必要に応じて両親についても解析を行います。きわめて症状が似た2名以上の患者さんが同じ遺伝子に変化を持っている場合には、大きな診断の手がかりを得ることができます。

現在のところ、受診いただいた小児の患者さんないし小児の時に発症した患者さんについて症状やこれまでの経過を詳細に検討させていただき、網羅的な遺伝子診断が役に立つ可能性があると判断された方のみに、研究への参加をご相談させていただいております。

関連リンク

- 少子高齢社会に挑む科学・研究~実用化が進む遺伝子診断~

(慶應義塾新聞2014年6月6日) - KOMPAS遺伝子検査

- KOMPASあたらしい医療:遺伝性疾患の正しい理解のために -臨床遺伝学センター-

はじめに

病気には様々な原因がありますが、大きく分けると遺伝要因と呼ばれる体質・遺伝の影響と、環境要因と呼ばれる食習慣や微生物などの外部からの影響によるものに分けられます。多くの病気は遺伝要因と環境要因の両者の組み合わせによって生ずるのですが、一部の病気は遺伝要因が単独で大きく影響し、「遺伝性疾患」と呼ばれています。

遺伝性疾患についての一般向けの書籍はほとんどありませんので、これまでは患者や家族がご自分たちで遺伝性疾患について情報を得る方法は限られておりました。インターネットの普及により、遺伝現象に関する一般的な事柄や、各疾患について様々な情報を各種のホームページから得ることができるようになりました。しかし、インターネット上の情報のみを通じて遺伝性疾患について正しく理解することは困難であると考えます。一般の方・研究者など様々な立場の方が情報を発信しておられますが、診療の現場から見た場合には、患者さんに誤解を与えるのでは心配になる内容も少なくありません。さらに重要な問題として、同じ遺伝形式(優性遺伝・劣性遺伝など)の遺伝性疾患であっても、家系内における患者さんとの血縁関係に応じて、ご自身やお子さんが遺伝病にかかる可能性は大きく異なります。「遺伝病」といっても必ず親から遺伝したとは限りませんし、お子さんに遺伝するとも限りません。むしろ、遺伝しない場合も多いのです。しかし、この点について十分な説明をしているホームページは少ないように見受けられます。

慶應義塾大学病院に「遺伝相談外来」を開設

当院は遺伝性疾患の患者さんやご家族に情報を提供するため、2001年に「遺伝相談外来」を開設しました。以来、「遺伝病」「先天性の病気」「染色体異常症」「家族性腫瘍」などについて詳しい相談・説明を希望される患者さんや配偶者、親兄弟など、年間500名以上の方に来院していただいております。この度、遺伝性疾患の患者さんとご家族のニーズに幅広く、きめ細かく応えるため、2011年8月から臨床遺伝学センターを開設しました。国内外の臨床遺伝専門医資格を有する20名以上の各科医師が国際水準の医療を提供するよう力をあわせております。診療チームには3名の認定遺伝カウンセラーも加わり、様々な立場におられる患者さんやご家族の心持ちを伺うように努めております。

遺伝性疾患との診断を受け、さらなる情報を求めておられる場合には、インターネット上の必ずしも正確とは云えない情報に惑わされることなく、まずは臨床遺伝学の専門医と相談されることをお勧めしたいと思います。

プライバシーの保たれたスペースで、時間をかけて面談します。

遺伝子診断について

当外来への受診を希望される患者さんからは遺伝子診断に関する質問を多くいただきます。 代表的な質問とその答えをまとめてみました。

検査を受ける前に、その検査によって何が分かり、何が分からないかを、十分に理解し、納得した上で検査を受けるかどうかを決めることが大切です。また、検査の後も、その結果が患者さんや家族にとってどのような意味があるのかを、専門家から説明を受けることが大切です。

Q & A

Q1 遺伝子診断について教えて下さい。

A1 遺伝子診断(遺伝子検査とも呼ばれます)とは、遺伝子を構成するDNAのアルファベット 塩基(化学物質)の順序を調べる検査です。遺伝子の実体は、A・T・G・C・という4文字のアルファベットに相当するDNA塩基が数千~数万個にわたって連なった物質です。

もう少し詳しい説明については「遺伝子検査」をご覧ください。

Q2 遺伝子診断は採血検査ですか、それとも特殊な手術を受けなければなりませんか?

A2 体の全ての細胞は共通の遺伝子の構成を持っています。したがって、体のどの部分の細胞を使用することも可能ですが、血液を使用することが一般的です。

Q3 遺伝子には沢山の種類があると聞いたことがありますが、遺伝子検査では全部の遺伝子を調べるのですか?

A3 人間の細胞には約2万5千種類の遺伝子が含まれています。どの遺伝子に異常があるかによってどのような病気が発症するかが決まります。症状に応じて、どの遺伝子に異常があるかを推測した上で、特定の1個ないし数個の遺伝子のみについて分析を行います。2万5千種類全部の遺伝子を一度に調べる技術も既に開発されています。

現在のところ、受診いただいた小児の患者さんないし小児の時に発症した患者さんについて症状やこれまでの経過を詳細に検討させていただき、網羅的な遺伝子診断が役に立つ可能性があると判断された方のみに、研究への参加を御相談させていただいております。

Q4 遺伝子診断を受ければ全てのことがはっきり分かるようなイメージがありますが、遺伝子診断の正確性について本当はどうなのでしょうか。

A4 病気の種類によりますが、一般的にいうと、症状がそろった「典型的」な患者さんに対して遺伝子診断を行った場合でも異常が見つかる率は70~80%くらいです。このような病気の場合には、「遺伝子に異常が見つからなかった」という結果であったとしても、「その病気ではない」とは言い切れません。もちろん、遺伝子診断によって遺伝子に異常がみつかれば、その病気であると確定診断することができます。少々複雑な答えになりましたが、大切な点です。

Q5 遺伝子診断を受けるのに健康保険は使えますか?

A5 現在のわが国の医療制度の中では、健康保険を用いて実施できる遺伝子検査の種類は30種類程度に限られています。健康保険が使用できない遺伝子検査については、自費診療・または研究として検査を行います。病院内ばかりでなく、国内外の検査機関や研究機関とも連携しています。詳細は「遺伝子検査」をご覧ください。

関連リンク

- 少子高齢社会に挑む科学・研究~実用化が進む遺伝子診断~

(慶應義塾新聞2014年6月6日) - KOMPAS 遺伝子検査

- KOMPASあたらしい医療:難病の原因究明に役立つ遺伝子診断-臨床遺伝学センター-