はじめに

肝不全とは、肝臓の機能が低下し、正常な代謝や解毒が行えなくなる状態です。肝硬変とは、肝臓に慢性的な炎症が起こり、肝臓の線維化が進行した状態です。これらは薬剤性肝障害、自己免疫性肝炎、アルコール性肝炎、非アルコール性脂肪性肝炎、C型肝炎、B型肝炎、原発性胆汁性胆管炎、原発性硬化性胆管炎、胆道閉鎖症などが原因で発症します。

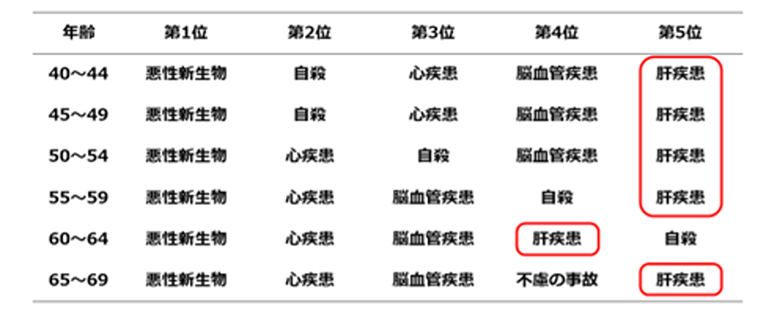

日本では肝臓病(がんを除く)が原因で亡くなる患者さんが1年間に2万人以上います。また、40~69歳では肝疾患は死因の5位以内に入っています(表1)(令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況![]() (厚生労働省ホームページ))。

(厚生労働省ホームページ))。

表1.年齢別の死因

肝不全や肝硬変の治療は、原因となっている疾患の治療が第一です。しかし、原因疾患の治療が奏功しない場合や治癒しない場合は、肝移植が唯一の治療法となることがあります。

レシピエントとドナー

肝臓が悪くなって移植を受ける患者さんをレシピエントと呼びます。レシピエントに臓器を提供する人をドナーと呼びます。肝移植のドナーは、生体ドナーと脳死ドナーに分けることができます。

生体ドナーになれる人は、レシピエントの親族で、自発的に臓器提供の意思を示した人です。生体肝移植のドナー手術では肝臓の一部を切除して、レシピエントに提供します。肝臓の大きさは数か月で元通りの大きさになり、通常の生活に戻ることができます。

脳死とは、全脳の機能が停止して、元には戻らない状態をいいます。脳死になってしまったドナーの方から臓器を移植するのが脳死移植です。脳死移植は、以前は非常に少なかったのですが、最近ではその数が増えています。

日本の肝移植の現状

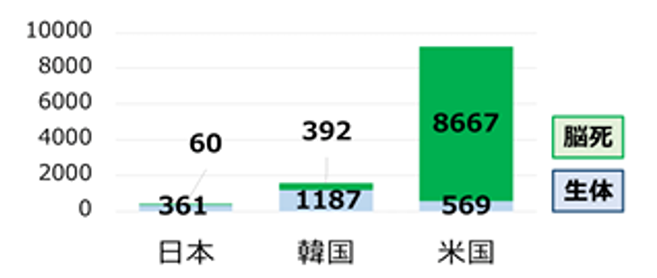

日本では1年間に約400人の患者さんが肝移植を受けています(図1)。肝臓病が原因で亡くなる患者さんの数と比べると圧倒的に少ないです。肝移植を受けた患者数はほかの国と比べても少ないです。これにはいろいろな理由があると思いますが、医療者から肝移植を提示する機会が少ないこと、患者さんが肝移植についてあまり知らないことなどが原因のひとつかもしれません。

図1.1年間あたりの肝移植件数

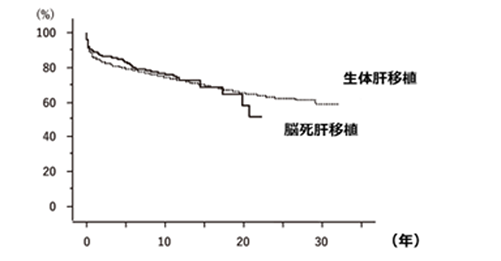

生体肝移植を受けた患者さんの生存率は1年86%、5年79%、10年74%、脳死肝移植を受けた患者さんの生存率は1年89%、5年83%、10年76%です(図2)(日本肝移植学会:肝移植症例登録報告. 移植2022. p221-237)。肝移植以外に長生きできる方法がない患者さんにとっては唯一の希望となる治療法です。

図2.肝移植後の生存率

(肝移植症例登録報告(日本肝移植学会)より引用し改変)

慶應義塾大学病院の取り組み

慶應義塾大学病院では1995年から肝移植を始めて、2023年6月までにのべ370人の患者さんが肝移植を受けました。このうち、生体肝移植が321人、脳死肝移植が49人でした。生存率は1年89%、5年83%、10年81%です。

チーム医療

私たちはチーム医療を持ち味としています。外科だけでなく、内科、麻酔科、リハビリテーション科、精神・神経科、看護師、薬剤師などの様々な専門職が協力して患者さんの治療やケアを行っています。手術前の準備、手術中、手術後の回復期、退院後の外来にわたってチームで診ていきます。私たちのチーム医療の特徴は、以下の通りです。

- 患者さんのことをよく知るために、患者さんやご家族と積極的にコミュニケーションをとります。

- 患者さんの治療やケアについて、チームメンバーと常に話し合い、意見を共有しています。

臓器移植センタースタッフ

腹腔鏡ドナー手術

腹腔鏡による移植用部分肝採取術(外側区域グラフト)は2022年4月に保険収載されました。当院では2022年8月から本術式を導入し、良好な成績を収めています。

腹腔鏡手術の利点は、(1)傷が小さいこと、(2)腹腔内の臓器が空気にさらされないこと、(3)カメラの拡大視効果で精緻な操作が可能なこと、などが挙げられます。

当院ではいち早く腹腔鏡下手術を導入していました。これまでに施行した腹腔鏡下肝切除術の経験を生かして、腹腔鏡下でのドナー肝採取術をスムーズに導入することができました。

さいごに

肝移植は専門の施設でしか受けることができない医療です。また、肝移植が適切かどうかの判断が難しい場合も多くあります。気になることがありましたら、ぜひご連絡をください。

関連リンク

はじめに

みなさん、”フットケア”という言葉をご存知でしょうか?単に足や爪をきれいにする「フットケアまたはネイルケア」というイメージを多く持たれているかも知れません。我々医療者にとってのフットケアとは、少しでも長く歩ける足を護り、足から全身を診ることを指します。持病を持たない患者さんは、靴擦れや熱傷、水虫(足白癬)、巻き爪(嵌入爪)などが原因で足の切断が必要となることは多くはありません。しかし、糖尿病や下肢閉塞性動脈硬化症、人工透析を行っている患者さん、または、高齢者では、些細な足の傷が治癒しにくく、重症化して足の切断に至ってしまうことがあります。糖尿病をもつ足病変の患者さんで、足の切断となった方のほとんどが、足の潰瘍や靴擦れなどのささいな物理的外傷が原因となっています。そのためにも、予防としてのフットケアが重要であり、近年注目されています。

フットケアチームの結成

糖尿病性、虚血性足病変を有する患者さんは、生活指導、創処置、リスクファクター(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)の管理や、病変部に対する外科的処置など、多岐にわたる加療、多数の診療科の介入を要する傾向があります。そして、各科の専門医が集結し、診療科の枠を超えて知識を共有し、一致団結して治療にあたることがもっとも重要であると思われます。そのため、様々な専門医や職種からなるチーム医療の構築が必要であり、フットケアチームを結成することとなりました。フットケアチームは、一般・消化器外科![]() 、腎臓・内分泌・代謝内科

、腎臓・内分泌・代謝内科![]() 、整形外科

、整形外科![]() 、形成外科

、形成外科![]() 、皮膚科

、皮膚科![]() 、リウマチ・膠原病内科

、リウマチ・膠原病内科![]() 、循環器内科

、循環器内科![]() 、リハビリテーション科

、リハビリテーション科![]() 、血液浄化・透析センター

、血液浄化・透析センター![]() の計9診療科および看護部

の計9診療科および看護部![]() で構成されたチームで、診療科の垣根を越えた、効率の良い医療の提供を目指しています。

で構成されたチームで、診療科の垣根を越えた、効率の良い医療の提供を目指しています。

フットケア外来の実際

フットケア外来では、足の診察・検査から始まります。 足病変を有する患者さんの多くは、閉塞性動脈硬化症を有しているため、血流評価のため、血圧脈波検査(ABI)および皮膚潅流圧(SPP)の測定を行っています。ABIとは、足首と上腕の血圧を測定し、その比率(足首収縮期血圧÷上腕収縮期血圧)を計算したものです。測定値が、0.9以下の場合は、閉塞性動脈硬化症の疑いがあり、下肢の超音波検査などで詳しく調べる必要があります。SPPとは、皮膚微小循環の血流を指標とした灌流圧のことであり、重症虚血肢に対する皮膚レベルの血流評価として使用されています。

また、糖尿病の患者さんに対しては併行して原疾患の治療を行っていきます。

そして、1人当たり、30分以上時間をかけて専門の看護師(皮膚・排泄ケア)が足を守るための予防方法の指導から、爪、うおのめ(鶏眼)やたこ(胼胝)などの処置を行います。

対象となる方

- 糖尿病性足壊疽・足潰瘍が治らない

- 血流障害(閉塞性動脈硬化症、バージャー病、慢性動脈閉塞、脂肪塞栓など)に伴う傷が治らない

- 静脈不全(下肢静脈瘤など)に伴う潰瘍が治らない

- うおのめ(鶏眼)・たこ(胼胝)のところにできた潰瘍が治らない

など、足に関するトラブルをお持ちの患者さんは、慶應義塾大学病院フットケア外来にご相談いただければと思います。

毎週水、木曜日に一般・消化器外科にてフットケア外来を開設しています。

詳細につきましては、外来までご連絡ください。

関連リンク

食道アカラシアに対する低侵襲治療:POEM

食道アカラシアとは

食道と胃のつなぎ目には下部食道括約帯(lower esophageal sphincter:LES)と呼ばれる部位があり、普段はカメラのシャッターのように閉じており、胃の内容物の食道への逆流を防止しています。

食べ物を飲み込むと、食道の筋肉が上から下に向かって順序よく動いて、食べ物を食道から胃に運んでいきます。この際、LESが緩んで、ちょうどシャッターが開いたような状態になるので、食べ物がスムーズに胃に流れていきます。このLESの緩むという機能に障害を生じた病気が食道アカラシアです。

食べ物がうまく食道から胃に流れていかないため、食べ物が食道に溜まってしまい、食道が少しずつ太くなってしまいます。症状としては飲み込みにくさ、食べ物の口や鼻からの逆流、胸の痛みなどがあります。約10万人に1人が発症するといわれています。

良性疾患なので、アカラシアが直接の原因となって死亡することは基本的にはありません。ただし、通常の方より食道がんになるリスクが高いといわれているので、定期的に検査を受けるなどの注意が必要です。

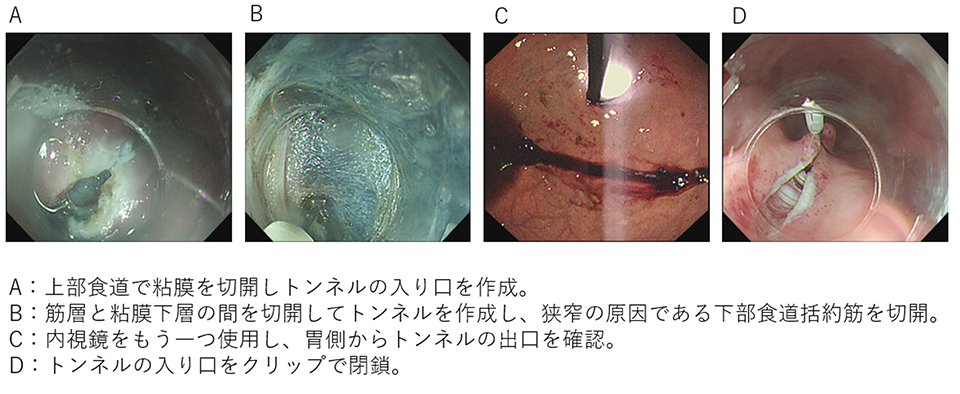

食道アカラシアに対する最新の低侵襲治療:POEM

アカラシアの治療は、症状改善を目的に食道下部括約筋を緩めることです。内服薬による内科的治療やバルーン拡張術による内視鏡的治療がまずは選択されますが、改善に乏しい場合は手術加療が選択されることも多いです。以前は開腹手術あるいは腹腔鏡手術が行われていましたが、現在では主に内視鏡によって下部食道括約筋の一部を切開して治療するPOEM(経口内視鏡的筋層切開術:Per-Oral Endoscopic Myotomy)という治療が主流となり、患者さんの負担が非常に少なくなりました。

POEMは国内で開発された治療法であり、腹部を切開する必要がない治療法となるため、現在世界中で広がっています。慶應義塾大学病院ではいち早くPOEMを導入し、2017年以降ほぼすべての症例でPOEMを行っています。POEMが行えないような症例の場合は、腹腔鏡を用いたHeller and Dor手術といった外科治療を行います。

胃の粘膜下腫瘍に対する低侵襲治療:LECS、NEWS

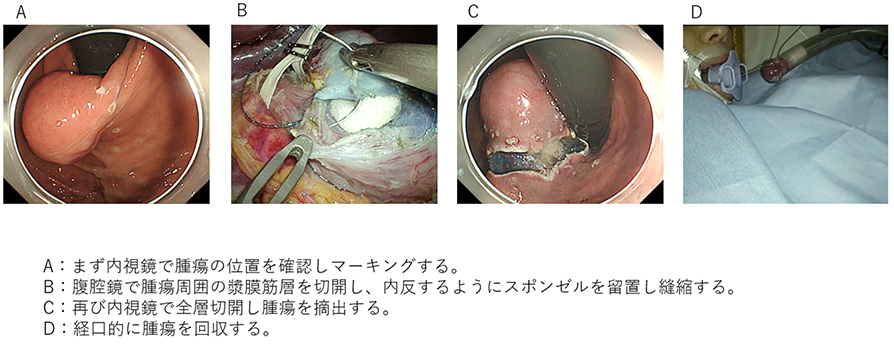

当院は、胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡手術における先駆け的な施設であり、また、胃を切除する範囲を小さくするために、2012年より内科・外科合同のチームで行う腹腔鏡内視鏡合同手術(LECS)という手術を導入しました。

LECSについて

LECSでは、手術の際に腹腔鏡とともに胃カメラ(内視鏡)を使用します。内視鏡と腹腔鏡の両者を使うことで、腫瘍を傷つけることなく、かつ胃の壁の切除範囲を最小限にして腫瘍を切除することが可能になりました。切開した部分は腹腔鏡を用いて自動縫合器や手術用の糸(縫合糸)を使用して縫い閉じます。特に切除した範囲が噴門や幽門にかかる場合は、1本ずつ手で縫い合わせ、狭窄を予防します。

LECSは十分に低侵襲な手術ですが、腫瘍を切除する際に少量の胃液が体の中に漏れ出てしまうことがあります。通常は問題にならない程度の量ですが、腫瘍が胃の内側に露出している場合(Delleと呼びます)、露出した腫瘍に触れた胃液が体の中に漏れ出ることで、腹膜播種を起こす可能性があります。

そこで当院では、非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術(NEWS)という手術をいち早く導入しました。

NEWSについて

NEWSではまず、腹腔鏡を用いて胃の壁の外側半分(漿膜・筋層)のみを腫瘍のすぐ外側で切開し、切開された部分を縫い閉じます。これは非常に細かな作業であるため、1本ずつ慎重に手で縫い閉じます。

さらに、内視鏡を用いて胃の壁の内側半分(粘膜・粘膜下層)を腫瘍のすぐ外側で切開し、腫瘍を切除します。切開された部分は内視鏡用のクリップや糸を用いて縫い閉じます。切除された腫瘍は患者さんの口から取り出します。

このようにNEWSでは段階的に胃の壁を縫い閉じることで、胃液を体の中に漏らすことなく腫瘍を切除することが可能です。

これまで広く行われてきた腹腔鏡下胃局所切除術に加え、当院ではこれらの新しい手術を導入し、より個々の患者さんに適した治療を選択することが可能となりました。