はじめに

炎症性腸疾患とは、潰瘍性大腸炎、クローン病に代表される消化管に慢性的に炎症が起こる原因不明の疾患群で、今なお、病気を根本的に治すいわゆる「根治療法」が存在せず、厚生労働省により難病に指定されています。しかし、近年のめざましい検査・治療法の進歩に伴い、寛解状態(病気の活動性が落ち着いている良好な状態)を長期にわたって維持することで、大きな制限を受けることなく、通常の生活を送ることが可能になってきています。ここでは、慶應義塾大学病院における炎症性腸疾患の診療の試みをご紹介します。

当院における炎症性腸疾患の診療の実際

当院では、炎症性腸疾患を専門とする医師が多数在籍し、幅広い患者さんに対応できるよう、月曜日から土曜日(第1・第3土曜は休診日)まで毎日、専門外来および専門医師による大腸内視鏡検査を実施しています。また、内視鏡センター、放射線診断科と協力し、血液検査、便検査、大腸内視鏡検査・バルーン小腸内視鏡、小腸造影検査、カプセル内視鏡、MRエンテログラフィーなどの中から適切な検査方法を選択し、病状を適切に評価して治療を行っています。

病状評価の中心は、内視鏡所見で粘膜(腸管の表面)の炎症が改善していることですが、内視鏡検査は頻繁に行うことは困難ですので、それを補うために、外来にて血液検査(CRPやLRG(ロイシンリッチα2グリコプロテイン)など)、便の検査(便中カルプロテクチンなど)を組み合わせて負担の少ない検査を行っています。

現在、炎症性腸疾患では、基本薬である5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤をはじめ、副腎皮質ステロイド、チオプリン製剤(免疫調節薬)、栄養療法(クローン病のみ)が治療に用いられています。これらの治療で十分に寛解が得られない患者さんには、生物学的製剤(クローン病 4種類、潰瘍性大腸炎 5種類)、経口ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬(潰瘍性大腸炎 2種類)、経口インテグリン阻害薬(潰瘍性大腸炎 1種類)が使用されることがあります。近年、炎症性腸疾患の治療薬の開発はめざましく、過去3年間(2022年5月現在)で潰瘍性大腸炎では3種類 (抗インターロイキン12/23 p40抗体製剤、JAK-1阻害薬、経口インテグリンα4阻害薬)、クローン病では1種類 (抗インテグリンα4β7抗体製剤) が新たな治療選択肢として加わりました。

当科では、多くの患者さんが必要な治療をスムーズに受けられるよう、免疫統括医療センターと連携を行っています。同センター内に併設されている治療室において、生物学的製剤を中心とした専門性の高い治療を患者さんに提供しています。さらに、病状の変化が生じた場合など、必要に応じて当日に別の治療に変更するといった迅速な対応も、可能な限り臨機応変に行っています*。

*病状や状況などによって可能な場合に限ります。

内科的治療(薬物による治療)で十分に効果が得られず、腸管の狭窄が起こった際には、狭窄の形状によっては内視鏡的バルーン拡張術により、内視鏡で狭窄を広げることで手術を回避するという選択肢もあります。外科的治療が必要な場合も、手術中に内視鏡で小腸を観察するなど精査してなるべく腸の切除範囲を狭められるよう、外科の医師とも緊密に連携して診療を行っています。

近年注目されているTreat to Target という考え方

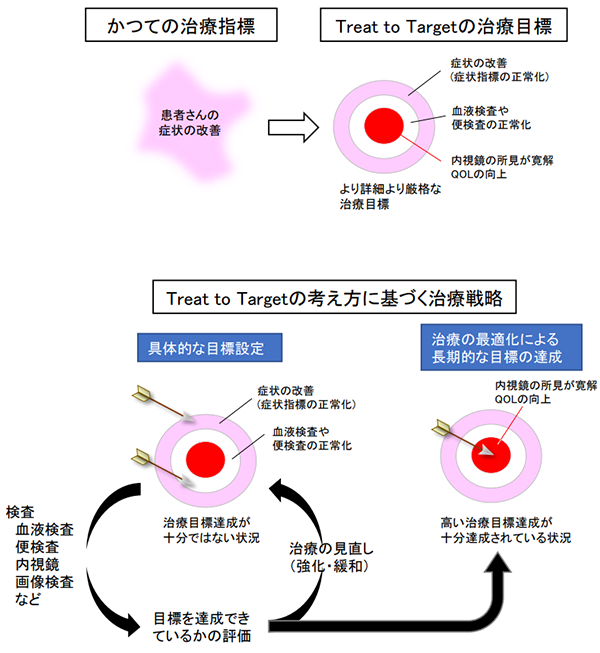

炎症性腸疾患領域では、近年Treat to Target(T2T:目標達成に向けた治療)という概念が提唱されています。かつては、患者さんの症状や血液検査の結果などをもとに、「患者さんが困っていない」「医師が問題ない」と判断されれば治療は「問題ない」とされていました。しかし、この「問題ない」という判断が医師によって異なる可能性や、自覚症状や血液検査の結果に異常がないだけで本当に十分なのか、といったことに関心が集まるようになりました。

こうした問題に対して、具体的な治療目標を設定し、治療によってそれを達成できているのかどうかの評価を行い、達成できていなければ治療の見直しを行って再び評価を行う、という治療戦略が世界的に掲げられるようになりました。これがTreat to Target という考え方です。

2021年に、米国消化器病学会が刊行する学術論文雑誌であるGastroenterology誌にこのTreat to Targetに関するステートメントの改訂(STRIDE-II)が発表されました(文献1)。この中では、患者さんの自覚症状や状態を客観的な指標(Patient-reported outcome-2 (PRO-2)スコアやpartial Mayo スコア、Crohn’s disease activity index (CDAI)スコアなどの指標が確立されています)を用いて評価し、短期的な目標としてこれらの指標の改善を目指し、中期的な目標として自覚症状よりも病気の状態をより反映すると考えられている便中カルプロテクチン検査の正常化や、小児の患者さんにおいては正常な成長が得られることを目指します。そして長期的な目標として内視鏡的な寛解と生活の質(Quality of Life:QOL)の向上を目指します。

炎症性腸疾患では自覚症状や血液検査に異常がなくても、腸の中に炎症が残っているということがしばしばあります。このような状態が長く続くと、腸に狭い箇所(狭窄)ができたり、炎症部分からがんが発生したりする恐れがあります。こうした問題を防ぐためには、実際に内視鏡検査で炎症がない状態(寛解状態)を達成する必要があることから、長期的な目標として内視鏡的な寛解を目指します。そして、治療を受ける患者さんのQOLを高めることもまた、治療のゴールとして重要であると考えています。

当院の炎症性腸疾患専門外来では、こうしたTreat to Targetの考え方をはじめとした最新の知見(エビデンス)に基づいた診療を実践しています。

最新の取り組み

潰瘍性大腸炎関連発がんのサーベイランス(経過観察)

潰瘍性大腸炎患者さんの大腸がんの発がんリスクは、その他の方よりも高いことが疫学調査により明らかになっています。内視鏡の機械が進歩した現在でも早期に発見することが極めて困難な中で、我々は世界に先駆けて潰瘍性大腸炎患者さんに発症する大腸がんの分子病理学的な特徴に着目し(文献2,3)、リスク患者を選別しながら注意深いサーベイランスを行っています。大腸がんが発見された場合にも、内視鏡センター、腫瘍センター低侵襲治療部門、一般・消化器外科、放射線診断科、病理診断科などとも連携して、他分野の医師と協議した上で治療の選択肢をご提案します。

難治性潰瘍性大腸炎に対する青黛の有用性と安全性の検討

青黛は、植物から抽出したインジゴを含有する生薬で、主に藍染の染料として用いられてきました。中国では、古くから潰瘍性大腸炎に対して青黛を含む漢方薬が用いられていましたが、十分な科学的検証がなされていませんでした。

当院では、世界で初めて潰瘍性大腸炎の患者さんに対する青黛の有効性と安全性を検証するために前向き臨床試験を行い、投与後8週間に従来の治療薬に反応しなかった難治例を含めて約7割の患者さんに有効であることを報告しました(文献4)。また、その薬効についての検討を行い、青黛が腸管の免疫を抑える細胞を増やすことを明らかにする(文献5)など、科学的な検証を進めています。

一方で、青黛および青黛含有漢方薬を使用した患者の全国調査により、特に長期投与されていた患者さんで原発性肺高血圧症という心臓から肺に血液を送る肺動脈の血圧が高くなり、心臓に負担がかかる難知性の病気が発生するなど副作用の存在が明らかになっています(文献6)。そのことを十分に認知せずに青黛を含む漢方薬を自己判断や自由診療で内服、処方している患者さんや医師がいるという社会的な問題点も指摘されていました。

当院で行った青黛を8週間投与した臨床試験では、原発性肺高血圧症は認められませんでした。青黛は、その用法用量・使用期間や適応などについて十分な医学的知識に基づいて使用をすることで、寛解導入療法としての新たな選択肢となる可能性があります。

現在消化器内科では、青黛の安全な治療薬としての実用化を目指して、「実臨床における難治性潰瘍性大腸炎に対する青黛の有用性と安全性の検討(青黛実用化試験)![]() 」を実施しています。当院に通院されていない患者さんでも、かかりつけの先生に診療していただきながら、治験の期間だけ当院に通院いただくことも可能です。これらの取り組みにご興味をお持ちの患者さんは、主治医と必ずご相談の上、受診をご検討ください。

」を実施しています。当院に通院されていない患者さんでも、かかりつけの先生に診療していただきながら、治験の期間だけ当院に通院いただくことも可能です。これらの取り組みにご興味をお持ちの患者さんは、主治医と必ずご相談の上、受診をご検討ください。

最後に

炎症性腸疾患の検査・治療法が多様化する中で、慶應義塾大学病院消化器内科では、炎症性腸疾患を専門とする医師が多く所属し、炎症性腸疾患の患者さんの診療にあたっています。月曜から土曜日まで炎症性腸疾患を専門とする医師が外来、内視鏡検査を担当しており、症状が悪化(再燃)する患者さんをいつでも診療できる体制を整えています。内視鏡センター、一般・消化器外科、放射線診断科、腫瘍センターなどの関連部門とも協力して患者さんに最適な治療を提供いたします。

参考文献

- STRIDE-II: An Update on the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE) Initiative of the International Organization for the Study of IBD (IOIBD): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target strategies in IBD.

Turner D, Ricciuto A, Lewis A, et al.

Gastroenterology. 2021 Apr;160(5):1570-1583. doi: 10.1053/j.gastro.2020.12.031. - Epithelium Replacement Contributes to Field Expansion of Squamous Epithelium and Ulcerative Colitis-Associated Neoplasia.

Sugimoto S, Iwao Y, Shimoda M, Takabayashi K, Sato T, Kanai T; Keio IBD Collaborators.

Gastroenterology. 2022 Jan;162(1):334-337.e5. doi: 10.1053/j.gastro.2021.09.051. - Somatic inflammatory gene mutations in human ulcerative colitis epithelium.

Nanki K, Fujii M, Shimokawa M, Matano M, et al.

Nature. 2020 Dec;577(7789):254-259. doi: 10.1038/s41586-019-1844-5. - Efficacy of Indigo Naturalis in a Multicenter Randomized Controlled Trial of Patients With Ulcerative Colitis.

Naganuma M, Sugimoto S, Mitsuyama K, et al.

Gastroenterology. 2018 Mar;154(4):935-947. doi: 10.1053/j.gastro.2017.11.024. - Aryl hydrocarbon receptor signals in epithelial cells govern the recruitment and location of Helios+ Tregs in the gut.

Yoshimatsu Y, Sujino T, Miyamoto K, et al.

Cell Rep. 2022 May 10;39(6):110773. Doi: 10.1016/j.celrep.2022.110773. - The use of traditional and newer calcineurin inhibitors in inflammatory bowel disease.

Naganuma M, Fujii T, Watanabe M.

J Gastroenterol. 2011 Feb;46(2):129-37. doi: 10.1007/s00535-010-0352-z.

関連リンク

はじめに

慶應義塾大学病院では、消化器内科、一般・消化器外科、放射線科が密に連携し、様々な専門家から構成されるクラスターを形成して、肝臓がんに対する集学的治療(様々な治療を組み合わせて行う治療)を行っています。特に消化器内科では、局所療法や分子標的薬を使用した化学療法を行う役割を担っています。近年、肝臓がん局所療法の新規機器として新世代マイクロ波アブレーション(microwave ablation:MWA)が登場し、海外で広く使用されるようになりました。国内においても新世代MWA機器として、Emprint ablation system(Covidien社製)(図1)が2017年7月に保険適用となりました。また、肝細胞がんの化学療法として、複合免疫療法であるアテゾリズマブ(商品名:テセントリク)とベバシズマブ(商品名:アバスチン)の併用、デュルバルマブ(商品名:イミフィンジ)とトレメリムマブ(商品名:イジュド)の併用、分子標的薬であるソラフェニブ(商品名:ネクサバール)、レゴラフェニブ(商品名:スチバーガ)、レンバチニブ(商品名:レンビマ)、ラムシルマブ(商品名:サイラムザ)、カボザンチニブ(商品名:カボメティクス)などの計7種類の化学療法が使用可能となっており、治療選択肢が広がり、今後の肝臓がんの治療成績の向上が期待されています。これらの新しい治療に関してご紹介します。

図1.Emprint ablation system(Covidien社Webサイトより)

肝臓がん局所療法

肝臓がんの治療においては、治療した部分から肝臓がんを完全に取り除くこと(局所制御)、肝臓の機能(予備能)を温存すること、という2つの要素のバランスを考えた治療戦略を立てる必要があります。肝臓がんの局所療法とは、肝臓がんの病巣に向かって体外から針(電極やアンテナ)を差し込み、針の周りに熱を発生させることによって肝臓がんを焼灼し、局所的に治療を行う方法です。局所療法は、病巣の周囲のみを焼灼することから、肝予備能に与える影響が少ないことや、全身麻酔を必要としないことから、体への負担が少ないというメリットがあります。高齢化社会で高齢のがん患者さんが増えている状況の中、有用な治療法の一つとなっています。肝臓がんの局所療法として、ラジオ波焼灼療法(radiofrequency ablation:以下、RFA)が国内では1999年頃から広く臨床で使用されており、肝臓がんの治療法としては外科的手術に次いで高い局所制御率が得られることが分かっています。

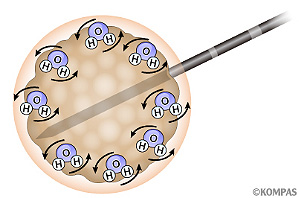

マイクロ波アブレーション(MWA)

マイクロ波アブレーション(以下、MWA)では、同じマイクロ波を使った電子レンジと同様の原理を利用してがん細胞を熱で焼灼します。マイクロ波が水分子を回転させることによって摩擦熱が発生します。過去にも、肝臓がんの局所療法の一つとして臨床に用いられていましたが、短い時間で治療が行える一方で、狭い範囲しか焼灼できないというデメリットがあり普及しませんでした。2017年7月に日本でも使用可能となった新世代MWAでは、過去のMWAの弱点を克服すべく、3つの新しい技術が取り入れられました。具体的には、1)アンテナの形状を改良することにより、アンテナの先端から正確な球形の電磁場を発生させる(Field control)、2)アンテナの内部に冷却水を循環させることにより、アンテナの近くだけが過剰に熱されるのを避け、アンテナの安定した性能を保つ(Thermal control)、3)治療中はアンテナ周囲の組織が熱によって乾燥してしまいますが、そのようなアンテナ周囲の急激な環境変化にも関わらず、一定の波長のマイクロ波を発振し続けること(Wavelength control)が可能となりました。これらの技術を使用した新世代MWA機器では、安定した球形の大きい焼灼範囲を得ることができます。

従来型のMWA機器や、冷却式電極を用いたRFAでは、焼灼域が楕円形になってしまうことや、血流により焼灼範囲が冷やされてしまう冷却効果(heat sink)などから、焼灼範囲を予測するのが難しいという欠点がありました。次世代MWAはこの欠点を克服し、完全な球形に近い焼灼範囲が得られることや、血流などの周囲環境からの影響を受けにくいことから、焼灼範囲をコントロールしやすくなりました。また、RFAでは大きい焼灼範囲を得るために、病巣に電極を複数回穿刺する必要がありましたが、新世代MWAでは、焼灼時間を長くとればとるほど大きく焼灼することが可能になり、1回の穿刺で大きい焼灼範囲を得ることが可能となりました(図2)。

図2.マイクロ波アブレーションのイメージ

当院では、MWAを導入してからこれまで600件以上の治療を行っていますが、RFAと比較して明らかに短時間での治療が可能となっています(表1)。理論的には、新世代MWAには従来の治療と比べて有利な点がありますが、新しい治療のため、局所制御や生存率などの治療成績に関してはまだ十分に検討されておらず、今後のさらなる検討が望まれています。

表1.当院におけるMWA(2017年11月〜2018年6月)とRFA(2017年8月〜11月)の比較

| MWA (90病変) | RFA (33病変) | |

| 治療した腫瘍の大きさの平均 | 1.6 cm | 1.6 cm |

| 穿刺した回数の平均 | 1.4回 | 2.7 回 |

| 焼灼した時間の平均 | 4分17秒 | 16分27秒 |

マイクロ波アブレーション(MWA)の実際(よくある質問Q & A)

Q1. 針(アンテナ)はどのように穿刺しますか?

A1. 手技の方法としては従来のRFAと変わりありません。当院では、超音波装置で確認しながら腫瘍に向かって針を穿刺します。腫瘍が肝臓の右葉にある場合は、右側の肋骨の間から針を穿刺します。また、腫瘍が肝臓の左葉にある場合は、心窩部(みぞおち)から針を穿刺します。

Q2. MWAを行う際には痛みはありますか?

A2. RFAの針(1.15mm)と比較して、MWAの針(1.83mm)は少し太いですが、局所麻酔薬に加えて点滴から鎮痛薬、鎮静薬(睡眠導入剤)を投与して治療を行いますので、通常痛みを感じることはありません。一般的に、肺や骨が邪魔をして超音波装置で腫瘍が見えない場合や、針を穿刺するときに肝臓が動いて治療がしづらい場合には、患者さんに息を吸う・吐く・止めるなどの呼吸の調整をお願いしながら治療を行いますが、この方法では患者さんに軽い鎮静しか行うことができず、穿刺の際に痛みを伴います。そこで、当院では特別な手術台を使って患者さんの姿勢を変えたり、お腹の中に水を注入したりして、体の中の肝臓の位置を調整することで患者さんの協力なしに針を穿刺できるよう工夫しています。この方法を用いれば、鎮静薬を十分に投与することができ、針を穿刺するときの痛みは大幅に軽減されます。

Q3. 治療にかかる時間、入院期間はどのくらいですか?

A3. 実際に腫瘍を焼灼する時間は、1つの腫瘍に対して数分程度ですが、治療がしやすくなるよう術中に様々な処置を行うため、実際の治療時間は1~2時間かかります。具体的には、患者さんの姿勢を変えたり、お腹の中に水を注入したり、造影剤を使用したエコー検査(造影超音波)などを行っています。入院期間に関しては、合併症が起こらないか数日間経過をみるため、入院日、手術日を合わせて約1週間の入院期間を要します。海外の報告や、当院の成績においてもRFAと比較して合併症の増加はみられず、退院直後から生活には制限なく過ごすことができます。

Q4. MWAはどのような患者さんに適していますか?

A4. RFAと比較して大きい焼灼範囲が得られることから、局所療法に適した腫瘍の中でも、比較的大きい腫瘍に対して最も高い治療効果が得られる可能性があります。ただ、肝臓がんの治療は外科手術、肝移植、カテーテルによる肝動脈化学塞栓療法、陽子線や重粒子線治療を含む放射線治療、化学療法など多岐にわたっています。腫瘍の大きさや個数だけでなく、肝臓の予備能も最適な治療を選択する上で大きな判断材料となります。また、患者さんの年齢や基礎疾患(ほかにある持病)も大きな判断材料となるため、治療選択には高度に専門的な判断を要します。当院では、最適な治療選択を目指して様々な専門家から構成されるクラスターによるカンファレンスを毎週開催しておりますので、治療の選択に迷っておられる患者さんがいらっしゃいましたら、当院消化器内科肝臓外来までご相談ください。

Q5. MWAを行いやすくするための取り組み

A5. 一般的に治療が難しいとされる、胃・腸や肺などのほかの臓器に近い腫瘍に対しても、お腹の中や胸の中に水を注入することで治療が可能になります。腫瘍とほかの臓器の間に水を注入することによって、熱でほかの臓器を傷めてしまうことを防ぎます。また、CTやMRIで発見された腫瘍が、超音波装置ではうまく見えない場合がありますが、造影剤を使うエコー検査(造影超音波)を行ったり、エコー画像とCT・MRI画像を重ね合わせて腫瘍の位置を予測する方法(Volume Navigation Imaging)を用いたりすることによって、治療が可能となります。経験のある施設では、様々な技術を駆使して治療を行っています。

図3.当院における治療設備

複合免疫療法と分子標的薬により進化する肝細胞がんの薬物治療

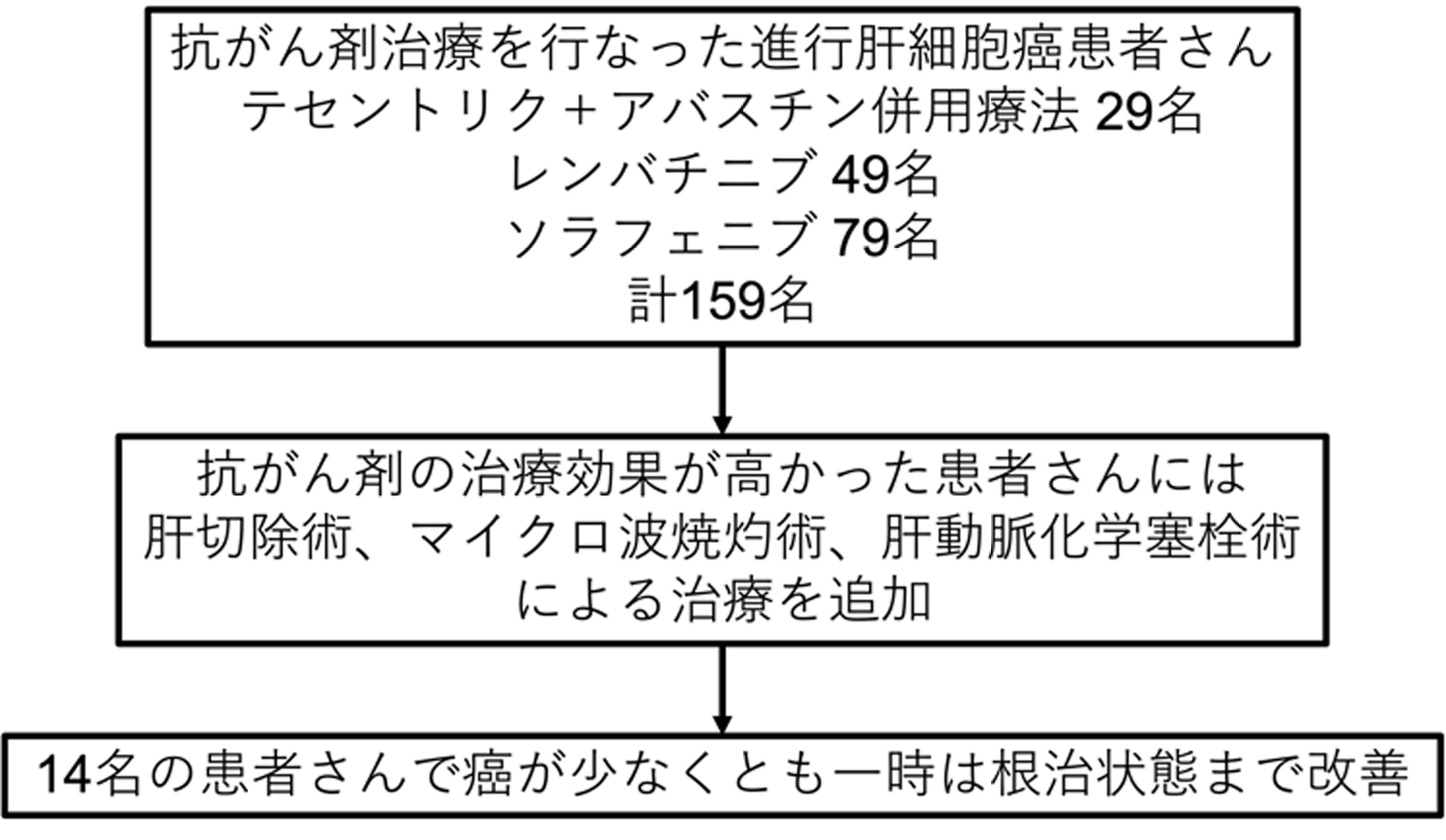

複合免疫療法や新たな分子標的薬が使用可能となり、肝細胞がんに対する化学療法の治療成績は以前に比べて飛躍的に向上しました。以前は、がんが肝臓の外の臓器に転移したり、太い血管や胆管などに入り込んだりした段階で抗がん剤を使用していましたが、最近ではそこまで進行してしまう前に、従来の治療に抗がん剤を併用することで良好な治療成績が得られることが分かってきています。進行した肝細胞がんでも抗がん剤によってがんが小さくなって、手術やマイクロ波治療でがんを根治(完全に取り除くこと)できる場合もあり、肝細胞がんの治療は進化しています。

図4.抗がん剤治療と手術・局所治療の組み合わせ

当院でも、複合免疫療法や新たな分子標的薬による治療を積極的に行っていますが、様々な薬剤をどう使っていくか、どのタイミングで血管内治療やアブレーション、外科的治療を併用するかなど、治療選択肢が増えた分だけ、どの治療を選べば良いのかという判断が複雑になってきています。当院では、内科・外科・放射線科の専門家が集まって頻繁にカンファレンスを行い、この複雑化した状況に備えています。多分野の専門家の意見を集約することにより効果的な治療を実施できるよう努めています。

治療の実際(よくある質問Q & A)

Q6. 治療には入院が必要ですか?

A6. 当院では、複合免疫療法や分子標的薬による治療を開始する際には、最初の1週間は入院して治療を行います。1週間の間に副作用の発現状況をみるだけでなく、薬剤の管理や注意事項に関する説明も行います。退院後は、外来で治療を継続していくことが可能です。

Q7. どのような副作用がありますか?

A7. あらかじめ起こり得る副作用に対して備えることで、副作用を予防したり、症状を軽減させたりすることができる場合があります。

消化器内科肝臓チーム

関連リンク

はじめに

炎症性腸疾患とは

潰瘍性大腸炎・クローン病は、10~20代に発症し再燃(再び病状が悪化すること)と寛解(症状が落ち着いて安定した状態) を繰り返し慢性に経過する腸疾患で、総称して炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)といいます。潰瘍性大腸炎は主に大腸に慢性炎症を来し、粘血便、下痢、腹痛などを主訴としますが、重症例では発熱、貧血の進行などにより全身状態が悪化することもあります(図1)。クローン病は、大腸のみならず小腸を中心とした消化管全体に炎症を来す疾患で、下痢、腹痛、体重減少などの症状を呈することもあります。病状が進行すると消化管に狭窄・瘻孔(ろうこう)・膿瘍を形成し手術を要することも少なからずあり、クローン病が発症してから最初の10年で約半数の症例で手術を要することが知られています。さらに、約1/3の患者さんは肛門に膿瘍や瘻孔を形成し、排便困難、肛門痛などがみられ、生活の質が妨げられることが多いのが問題点です(図2)。

|

|

|

図1.潰瘍性大腸炎の症状 |

図2.クローン病の症状 |

増加する炎症性腸疾患

近年、潰瘍性大腸炎・クローン病ともに患者数は増加の一途をたどり、現在、潰瘍性大腸炎は約20万人以上、クローン病は約5万人以上の患者さんが存在するとされています。患者数増加の原因は、病気の発症が食事や腸内細菌などの環境因子が関係しており、近年、食事内容に脂質、たんぱく質などの摂取量が増加したことと関連していると考えられています。治療法についても病因・病態に応じた治療法が開発され、実用化されています。慶應義塾大学病院(以下、当院)では、従来の基本的な治療法と新規治療法をバランス良く行い、再発や入院、手術となる患者さんを減らすべく努めています。詳細は、当院の「IBD(炎症性腸疾患)センター![]() 」ホームページやKOMPASの「潰瘍性大腸炎」、「クローン病」をご参照ください。

」ホームページやKOMPASの「潰瘍性大腸炎」、「クローン病」をご参照ください。

慶應義塾大学病院IBD(炎症性腸疾患)センターの特徴

総合病院の強みを生かした診療体制

これまで我々は、年間約3,000名(注)を超えるIBD患者さんの診療を行って参りました。IBDは内科が診療に携わることが多いですが、手術を要する症例、肛門病変を有する症例など外科医との連携は重要になります。

また潰瘍性大腸炎患者さんの約半数、クローン病患者さんの約1/3は女性であることより、患者さんが妊娠・出産する症例も多くありますが、妊娠の経過中に再燃した場合の治療法の選択、妊娠・出産の管理は豊富な経験を有したIBDの専門医と産婦人科医との連携が重要になります。さらに、日本において小児のIBDを専門に診療している施設は少ない点、メンタル面の問題を管理できる精神科医や専門的な知識が備わった看護師、薬剤師、栄養士の存在も必要になってきます。

以上より、我々IBDの診療に携わるチームは、一人の患者さんを診療する際に多部門にわたる包括的治療が可能なセンターが必要と考えました。多数の診療科の結集した総合力を活かした診療体制を効果的に患者さんにお届けするために、2016年7月にIBD(炎症性腸疾患)センターを開設しました。

IBD(炎症性腸疾患)センターは消化器内科![]() 、一般・消化器外科

、一般・消化器外科![]() 、小児外科

、小児外科![]() 、小児科

、小児科![]() 、産婦人科(産科)

、産婦人科(産科)![]() の総合力を最大限に活用して、関連する診療科が綿密に連携することで、患者さんの若年化と高齢化、挙児希望、ワクチン接種、栄養管理、成長管理など個々のニーズに対応したサービスを確立いたします。

の総合力を最大限に活用して、関連する診療科が綿密に連携することで、患者さんの若年化と高齢化、挙児希望、ワクチン接種、栄養管理、成長管理など個々のニーズに対応したサービスを確立いたします。

新たな治療法の開発推進

また、当院は厚生労働省から臨床中核拠点病院に認定された総合病院であり、すでに組織されている免疫難病疾患に対応する免疫統括医療センター![]() とも密接に連携して、標準治療だけでなく新規の治療薬候補の臨床開発、臨床治験を推進して参ります。詳細は、慶應義塾大学医学部消化器内科の「現在進行中の治験・臨床試験

とも密接に連携して、標準治療だけでなく新規の治療薬候補の臨床開発、臨床治験を推進して参ります。詳細は、慶應義塾大学医学部消化器内科の「現在進行中の治験・臨床試験![]() 」をご参照ください。我々は、常に未来を見据え、患者さんに希望を与えることのできるチーム医療を実践して参ります。

」をご参照ください。我々は、常に未来を見据え、患者さんに希望を与えることのできるチーム医療を実践して参ります。

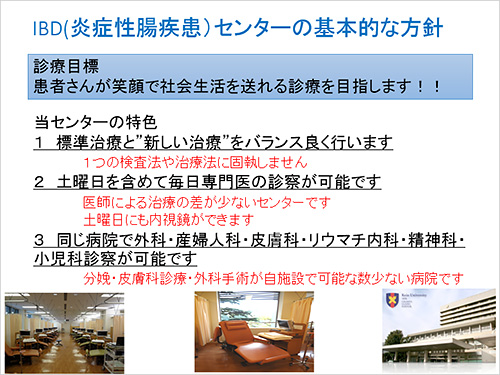

患者さんの笑顔を目指したチーム医療

IBDセンターは全国に多数存在しますが、当院のIBD(炎症性腸疾患)センターの特徴は、同じ病院で複数の科の診療が可能なことです。病院によっては、外科手術が必要な場合や妊娠中の合併症があると別の病院へ転院する必要がありますが、当院ではその必要がほとんどありません。当院では内科と外科が同じ病棟で診療しているため、診療科の垣根なく治療に専念することが可能です。また、当院の産科は不妊治療では日本有数の実績を有しているだけでなく、IBD患者さんの妊娠管理や分娩が可能な数少ない施設の1つです。小児専門の集中治療室(NICU)があることも強みのひとつです。またIBDは関節症状や皮膚症状などを呈することもありますが、当院ではこれらの腸管外合併症に精通したリウマチ・膠原病内科![]() 、皮膚科

、皮膚科![]() の診療を受けることが可能です。

の診療を受けることが可能です。

また、病院診療日であれば毎日専門医の診察が可能です。本センターでは、7名(注)のIBD専門医が診療にあたります。IBD専門の医師が常駐することにより、緊急時や再燃時にもスムースに治療判断が可能となります。病院診療日の土曜日にも7名(注)の医師が診療に、2~3名(注)の医師が内視鏡検査に従事しており、仕事や学業をなるべく妨げることなく治療を行うことができます。また、週1~2回のカンファレンス(症例検討会)で情報を共有しており、医師の間で治療の質に差が少ないセンターです。

注:2023年5月現在

本センターは、患者さんの個別の状態に合わせた診療を目指して発足しました。患者さんが笑顔で社会生活を送れることを目標に診療に努めて参ります。

写真前面中央:金井隆典(内科学教室(消化器)教授、IBD(炎症性腸疾患)センター長)