はじめに

近年多発しております地震・風水害・大規模事故等で被災されたあるいは被害にあわれた全ての方々に心からお見舞いを申し上げます。

慶應義塾大学病院(以下、当院)は東京都災害拠点病院に指定されており、日本DMAT(Disaster Medical Assistance Team:災害派遣医療チーム)指定医療機関でもあります。災害拠点病院とは1)24時間いつでも災害に対する緊急対応ができ、被災地域内の傷病者の受入・搬出が可能な体制を持つこと、2)DMATを保有し、その派遣体制があること、3)地域の二次医療機関と定期的な訓練を実施していること等の要件を満たす病院を指します。

DMATとは、災害・事故現場および被災地域にいち早く出動し、災害の超急性期から医療を提供できる専門的トレーニングを受けた医療チームです。DMATが活動する災害は、1)局地災害(地域災害)、2)広域災害に分けられます。地震災害などのように広い範囲で被害が発生するものを広域災害と呼んでおり、建物の破損やライフラインの障害による被災地域での医療継続困難などのために被災地域外への患者さんの搬送が必要となることが多いとされています。多数の死傷者が想定される地震では発生する多くの重症患者さんに対して平時の救急医療レベルを確保するため、国が主体となり自衛隊機などを用いて日本全国の病院に重症患者さんを搬送する広域医療搬送を行うことになっています。

熊本地震での当院DMATの取り組み

「平成28年熊本地震」で初のDMAT派遣を行った当院DMATについてご紹介いたします。当院は、平成23年の東日本大震災では慶應義塾救援医療団を派遣いたしました。その後、平成25年8月に初めての日本DMAT隊員5名が厚生労働省より認定され、実災害への派遣あるいは援助受け入れに向けて訓練・準備を進めて参りました。

DMAT受入訓練の様子

平成28年熊本地震において、当院は被災地に総勢5名のDMATを派遣致しました。4月16日未明に発生した地震(本震)を受け、我々が所属する関東ブロックに待機命令が下りました。同日中に出動準備を済ませ、いつでも出動可能な状態を整えました。17日16時に東京都の指定病院に派遣要請があり、病院執行部の指示のもと、速やかに派遣を決断致しました。18日11時に慶應病院DMAT(医師2名、看護師2名、業務調整員1名の計5名)は出発致しました。

出発時の様子

羽田空港から民間機を利用して福岡空港に到着し、そこからは日本DMAT事務局の準備した大型バスに乗り換え、同日20時頃に陸路で参集拠点である熊本赤十字病院に到着、翌19日から本格的な活動が始まりました。被災地は急性期の医療ニーズはほぼ収束しつつあり、亜急性期〜慢性期を担当する日本医師会や日本赤十字社のチームへ医療ニーズを引き継いでいく時期でありました。現地でレンタカーを借り、19日は熊本市北区の避難所5箇所を巡回し、避難者の方々に直接声をかけながら、医療の必要性(常用薬が不足していないか、体調不良を訴えていないか等)を判断し、必要な方には鎮痛薬や湿布薬の処方等を適宜行いました。20日は他院DMATと共に益城町の避難所内に設置された救護所での診療を担当致しました。主訴は常用薬の不足が多かったものの、罹災後に発生した外傷や内因性疾患については慎重に診療を行い、医療機関での精査を要すると考えた症例については紹介状を作成し、受診指示を致しました。丸二日間の活動を終え、鉄道在来線で博多まで移動し、21日午前に帰還致しました。

(左)保健所内での他チームとのミーティング (右)避難所内の診療所の様子

おわりに

この熊本地震におけるDMAT派遣においては、余震が続く被災地において、日本DMAT派遣チームの一つとして指示された医療支援を遂行し、隊員全員が安全に帰還することができました。多くの方々から賜りました迅速かつ多大なご支援の結果であると考えております。

今後も当院は救急医学教室を中心として、病院の災害医療体制の整備充実のため尽力する所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。最後に、被災地の1日も早い復興を祈念致しまして、この災害拠点病院と災害派遣医療チーム(DMAT)の紹介を終わらせて頂きます。

図1.病院に配備されているAED

さて、電気除細動器は昔は大きな装置でした。しかし技術の進歩と共に小型化され、さらに心電図から心臓の痙攣を自動診断できるようになり、こうしてAEDが完成しました。AEDの使用は簡単ですし、特別な資格も必要ありません。AEDの電源を入れさえすれば、音声指示に従うだけでAEDを使うことが出来ます。しかし、予め講習を受けていないと実際に使うことは難しいかもしれません。ぜひ、動画をご覧ください。

総務省の統計によれば、わが国の病院外心肺停止は年間10万人を超え、高齢化と共にさらに増加する見込みです。その約半数は心臓急死によると考えられているので、救命には心肺蘇生法と共にAEDを組み合わせて実施することが大切です。2000年以後、救命処置の普及活動は世界的規模で進み、世界蘇生協議会(ILCOR)のガイドライン2015が世界中で実施されています。わが国では心肺蘇生法委員会![]() が全国の救命法を統括する組織となり、ガイドライン2015の日本版が公開されています。

が全国の救命法を統括する組織となり、ガイドライン2015の日本版が公開されています。

AEDは個人で購入することもできますが、多くの場合、人が集まる場所に、誰でも、いつでも使えるように整備されています。駅、空港、イベント会場、スポーツ大会、役所、学校、病院などがその例です。AEDの国内販売台数は2004年から2014年の10年間で63万6千台に上り、町中でAEDを見かける機会が確実に増えてきました。例えば慶應義塾大学病院には35台のAEDが廊下や病棟に配備され、誰でも使用できます(図1、図2)。

図2.AED設置場所にはAEDを示すパネルが表示されている

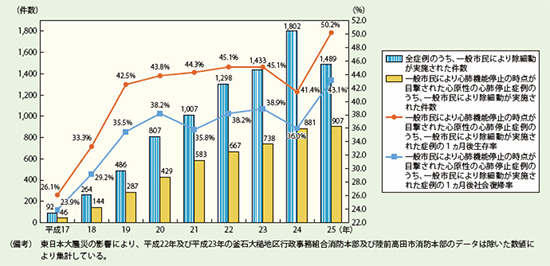

わが国でも市民がAEDを使用して、心肺停止の人を救命する例が増加してきました(図3)。2013年に市民がAEDを使用した件数は全国で1,489件。このうち、心肺停止の発症が目撃された件数は907件でした。907件のうち、1ヶ月後の生存率は50.2%、社会復帰率は43.1%でした。

図3.市民によるAED実施件数と一ヶ月後の生存率、社会復帰率(総務省消防庁)

さて、貴方の家族や周りの人が、急に倒れることがあるかもしれません。いざというときにパニックに陥らないように、普段からAEDの使い方を学んでおきましょう。ぜひ、動画を見てください。

動画1.心肺蘇生法 デモンストレーション(人工呼吸を行える場合)

動画をご覧になりたい方は再生ボタンをクリックして下さい。

動画2.心肺蘇生法 デモンストレーション(人工呼吸を行えない場合)

動画をご覧になりたい方は再生ボタンをクリックして下さい。

動画3.心肺蘇生法 デモンストレーション(うつ伏せで倒れた場合)

動画をご覧になりたい方は再生ボタンをクリックして下さい。

動画4.心肺蘇生法 デモンストレーション(椅子に座っている場合)

動画をご覧になりたい方は再生ボタンをクリックして下さい。

心肺蘇生に関するQ&A

Q1 毎年、全国で何人くらいの心肺停止の傷病者が救急車で搬送されているのですか?

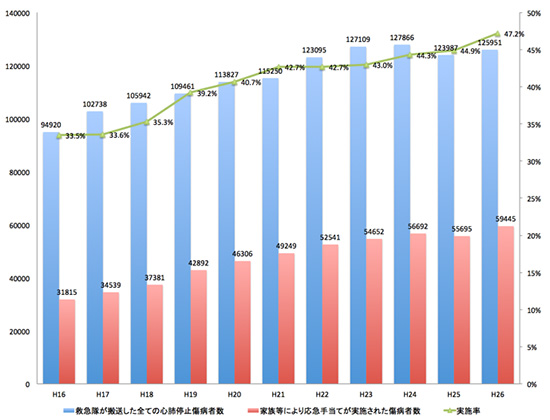

2014年には12万人が病院外で心肺停止となり、病院に搬送されました(図4)。

Q2 市民による心肺蘇生は、どれくらい行われているのですか?

2014年には心肺停止の45%で応急処置が行われました(図4)。

Q3 マラソン等スポーツ中に心停止が起こるのはどうしてですか?

運動により心臓に負担がかかること、発汗による脱水、興奮によるアドレナリン放出によって、心筋梗塞や不整脈が起こり易くなります。

Q4 心臓震盪(しんとう)とはどんな状態ですか?

胸部に衝撃を受けた際に心臓に痙攣がおこり、心肺停止となる状態です。肋骨が軟らかい幼児から若年者に発生します。スポーツ大会や学校活動など、スポーツを行う場所にはAEDを整備することが必要です。

Q5 人工呼吸はしなくてもよいということですが、本当ですか?

口対口呼吸を躊躇する場合には、行わなくても構いません。人工呼吸を行わずに心肺蘇生を行う場合は、速やかに胸骨圧迫(心マッサージ)を行います。しかし、小児や溺れた人など、人工呼吸を行わなければならない傷病者もいるため、できるだけ口対口呼吸をできるようにして下さい。

図4.救急隊が搬送した心肺停止と、発見者が応急手当を行った件数および割合

(総務省消防庁のデータをもとに著者が作成)