はじめに

皮膚の一部である爪に異常がみられた場合には、皮膚科を受診することが一般的です。普段あまり気にしたことがないかもしれませんが、健康で快適な日常生活を送るうえで、爪にも多くの重要な役割があります。手の爪は指先の繊細な知覚に寄与し、緻密な作業を行うために必要となりますし、足の爪は体重を安定して支え、力強く歩行するために重要です。したがって、爪の異常や疾患(病気)によって手足の機能が損なわれると、生活の質(QOL)が大きく低下してしまいます。また、爪の症状から内臓の疾患が見つかることもあります。さらに、特に手の爪は人目に触れる機会が多いことから、異常を来した爪の外見が悩みの種となりえます。つまり、たかが爪と軽視することなく、健康な爪を維持することが身体と心の健康のためにも大切であるといえます。実は、爪の異常や疾患も多岐にわたり、皮膚科の中でも非常に専門性の高い領域です。正しい診断や適切な治療を受けるためには、爪疾患に精通した皮膚科医を受診することが重要となります。

爪外来の特徴

慶應義塾大学病院皮膚科(以下、当科)の爪外来(毎週水曜日午後)は、全国でも数少ない「爪疾患全般を対象とした専門外来」であり、皮膚科専門医3~4名がチームとなって診療にあたっています。全国から患者さんが多数来院し、他院からの紹介患者さんも数多く受け入れています。当科の爪外来では、年間延べ2,000人近い患者さんの診断ならびに治療を行っていますので、爪疾患の診療経験の豊富さは国内随一を誇ります(図1)。

図1.爪外来で扱う疾患の例

診療の中で最も重視していることは、医学的根拠に基づいた正確な診断と適切な治療を患者さんに提供することです。そのためにしばしば必要となるのが組織検査(生検)ですが、爪からの生検に慣れていないなどの理由で、他施設では敬遠されることの多い検査でもあります。しかし、爪に生じた変化を顕微鏡レベルで観察しないと正確な診断が難しいケースもありますので、必要に応じて生検を行うことが不可欠となります。当科の爪外来では、爪からの生検に熟練した医師が、通常3ミリ程度の爪組織を採取する方法で生検を行い、患者さんの体への負担と不安を少しでも軽減できるよう心がけています。また、爪に生じる皮膚がんの一種である悪性黒色腫(メラノーマ)は、非常に悪性度が高く早期発見が重要であることから、診断が難しい早期病変にも対処できるよう、当科のダーモスコピー外来ならびに腫瘍外来と連携体制をとっています。

爪外来で行っている治療

- 陥入爪では、強い痛みによってQOLが著しく低下しますので、爪母温存爪甲側縁楔状切除術による治療を主として行っており、速効性と合併症の少なさから患者さんの満足度は非常に高いものとなっています。一方、爪の幅を永久的に狭くしてしまう方法(フェノール法など)は、陥入爪においては過剰な治療であるとする意見も多く、爪の変形を引き起こして後遺症を残すケースも少なくないことから、原則として当科の爪外来では行っていません。

- 巻き爪が原因で痛みが生じている場合には、高度な技術による爪切り処置を定期的に行うか、小型医療機器や薬剤を用いて爪の過度の彎曲を矯正する治療を行っています。

- 難治性疾患として知られる爪乾癬や爪扁平苔癬、トラキオニキアといった炎症性疾患に対しては、局所外用療法を工夫(閉鎖密封療法)して行い、重症例については免疫抑制薬の内服や生物学的製剤の注射による治療も行っています。

- 爪の腫瘍性病変(グロムス腫瘍、後天性指趾被角線維腫、ボーエン病、メラノーマなど)の外科的治療は、通常は外来(日帰り)で行いますが、入院が必要となることもあります。

- 爪疾患や加齢に伴う爪の変形で爪の日常ケアが困難となっている患者さんには、フットケア指導も織り交ぜながら爪切り処置を行っています。なお、これら爪の治療や処置を適切に行うためには高度な技術が求められますが、爪外来では熟練した医師のみが処置を行いますので、患者さんには安心して治療を受けていただけます。

患者さんへのメッセージ

爪疾患は一般的に診断が難しく、治療にも時間がかかることが多いですが、正確な診断に基づいて適切な治療を受ければ、治癒または症状改善が見込めるものがほとんどです。そのためには、爪の解剖や生理に関する幅広い知識を有し、爪疾患の診断ならびに治療経験が豊富な医師の診察を受けることが重要です。当科の爪外来では、爪の異常や疾患で悩んでいるにも関わらず、これまでに納得のいく診断や治療を受けられなかった患者さんにとっても最後の拠り所となるよう、一生懸命診療にあたっています。そして、患者さんが健康な爪だけではなく、身体と心の健康も取り戻すことができるよう願っています。

爪外来(毎週水曜日午後)の受診を希望される方は、WEB初診予約をご利用いただくか、お電話(外来予約窓口:03-3353-1257)にて予約をお取りください。その際には、原則としてほかの医療機関からの紹介状(診療情報提供書)が必要となりますので、お手元にご用意ください。

関連リンク

はじめに

自己抗体によって皮膚・粘膜に水疱を形成する一連の疾患群を自己免疫性水疱症と呼び、表皮内水疱を起こす天疱瘡群と表皮下水疱を生じる類天疱瘡群に大別されます。自己免疫性水疱症の治療は免疫抑制療法が主体で、現状ではプレドニゾロン(PSL)などステロイドの内服が中心となっています。しかし、既存の治療法のみでは病勢が制御できない症例がときに存在すること、ステロイドの長期内服に伴う副作用が大きな問題であることから、診療の現場では新しい治療法が求められています。天疱瘡と類天疱瘡では、自己抗体による水疱形成の機序が異なる可能性が指摘されており、ここでは現在進行中の天疱瘡に対する抗CD20抗体療法の医師主導治験について述べていきます。

天疱瘡に対する治療の現状

2010年に発表された天疱瘡診療ガイドラインでは、中等症以上の天疱瘡症例に対しては、プレドニゾロン(PSL)1mg/kg/日を標準的初期投与量として推奨しています。水疱・びらんの新生がなくなり、皮膚症状の大部分が治癒したらPSLを漸減していき、最小限のステロイド内服(PSL換算で0.2mg/kg/日または10mg/kg/日以下)と必要最小限の免疫抑制剤併用のみで皮疹が出現しない状態(「寛解」と定義されます)を治療の目標とします。ステロイドの治療効果が不十分と判断される症例では、アザチオプリンなどの免疫抑制剤、血漿交換療法、免疫グロブリン大量療法(IVIG)などを併用しながら病勢を抑え、ステロイドの減量を試みます。

しかし、ステロイド治療抵抗性(ステロイドがききにくいこと)で病勢が制御できない難治例、ステロイドを減量すると再発・再燃(再び病状が悪化すること)してしまう症例が少数ながら存在します。このような症例では、結果としてステロイドの総投与量が増えてしまうため、感染症、糖尿病、骨粗鬆症、精神症状などのステロイド投与に伴う副作用のリスクが高くなるのが大きな問題です。どうしても寛解に至らない症例において、閉塞した状況を打破できる新規治療法は、天疱瘡患者さんとその診療に関わる医療従事者の悲願です。

天疱瘡に対する抗CD20抗体療法

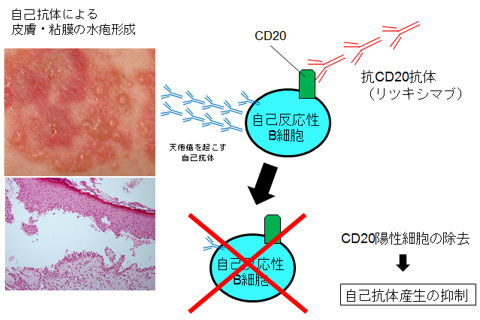

近年、ステロイド治療抵抗性の天疱瘡症例に対する治療法として、B細胞の表面マーカーであるCD20に対するモノクローナル抗体であるリツキシマブが注目されてきました。天疱瘡の原因となる自己抗体を産生する細胞は、CD20を細胞表面に発現しているB細胞、およびさらに分化した形質細胞と考えられています。リツキシマブは、B細胞を除去することによって自己抗体の産生を抑制し、天疱瘡に対する治療効果を発揮します(図1)。実際に、海外では2002年から治療抵抗性の天疱瘡に対するリツキシマブの奏功例が報告されており、ヨーロッパの天疱瘡治療ガイドラインでは、難治例に対する標準的な治療法として位置づけられるようになりました。

図1.天疱瘡における抗CD20抗体(リツキシマブ)の作用機序

一方、日本では難治性の天疱瘡に使用された症例報告は見られるものの、保険適用外のため天疱瘡に対して日常の臨床現場でリツキシマブを使用することはできませんでした。そこで、天谷雅行教授らは、2009年より厚生労働省の「稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班」の研究の一環として、ステロイド治療抵抗性の天疱瘡・類天疱瘡の症例を対象にリツキシマブの効果・安全性の探索的研究を実施しました。国内4施設(慶應義塾大学、北海道大学、岡山大学、久留米大学)で9例の難治性の天疱瘡症例にリツキシマブを投与し、全例で有効性が見られました。この結果を受けて、2016年10月より医師主導治験が開始されました。

現在行われている医師主導治験について

医師主導治験とは製薬メーカーではなく、医師もしくは医療機関が企画・立案し、実施する臨床試験です。正式名称は、「ステロイド治療抵抗性の天疱瘡患者を対象としたリツキシマブの医師主導によるオープンラベルシングルアーム多施設共同第II相臨床試験![]() 」です。天疱瘡と確定診断され、PSL使用中(またはPSLと「最低限の併用療法(主に免疫抑制剤)」の薬剤のうち1剤併用中)の方のうち、PSLを10mg/日に減量するまでの間に臨床症状スコア(Pemphigus Disease Area Index; PDAI)の再上昇がみられた20歳以上80歳以下の患者さんを対象としています。

」です。天疱瘡と確定診断され、PSL使用中(またはPSLと「最低限の併用療法(主に免疫抑制剤)」の薬剤のうち1剤併用中)の方のうち、PSLを10mg/日に減量するまでの間に臨床症状スコア(Pemphigus Disease Area Index; PDAI)の再上昇がみられた20歳以上80歳以下の患者さんを対象としています。

具体的な方法ですが、治験参加に同意いただいた時点でのPSLの内服量を継続したまま、リツキシマブ1,000mgを2週間隔で2回、点滴静脈内投与を行います。初回投与は入院で、2回目投与は入院または外来で行います。決められたスケジュールに従ってPSLを減量し、リツキシマブ投与開始24週後の時点で寛解に到達した症例の割合で、リツキシマブが天疱瘡に対して有効であったかを評価します。

将来の展望

今回の治験の結果をもとに、治療抵抗性の天疱瘡に対するリツキシマブの薬事承認をめざしています。既存の治療法のみでは寛解に到達できなかった、難治性の天疱瘡症例における新規治療法として期待されます。また、ステロイドに依存しない治療の選択肢として、天疱瘡の治療戦略を根本的に変える可能性があり、ステロイド投与量を減らせれば、入院期間の短縮、副作用リスクの軽減につながり、難病政策という面からも有益と考えられます。

※この治療は臨床試験![]() のため、条件に合致した患者さんのみが受けられます。

のため、条件に合致した患者さんのみが受けられます。

詳しい説明が必要な方は、当科までお問い合わせ下さい。

リツキシマブ担当チーム