心アミロイドーシスとは

心アミロイドーシスは、心臓に「アミロイド」と呼ばれる、水に溶けない繊維状のタンパク質が沈着し、心肥大や心不全、刺激伝導系障害(房室ブロックなど)、心房細動、致死的不整脈を来す循環器疾患です。アミロイドの材料となるタンパク質は、これまで30種類以上分かっていますが、心臓にたまるアミロイドは、主に免疫グロブリン遊離軽鎖(免疫グロブリン性アミロイドーシス:AL)とトランスサイレチン(全身性トランスサイレチン型アミロイドーシス:ATTR)の2種類です。ATTRは、さらにトランスサイレチン遺伝子に変異のない野生型ATTR(ATTRwt)と、変異がある遺伝性ATTR(ATTRv)に分かれます。

最新の診断

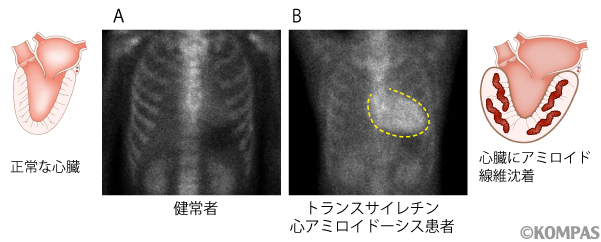

図1.99mTc ピロリン酸シンチグラフィーはATTR-CMの診断に有用である

これまでのATTRアミロイドーシスの診断では、体のいずれかの組織を採取して顕微鏡でアミロイドの沈着を確認しなければなりませんでした。しかし、最近では99mTc-ピロリン酸(PYP)シンチグラフィーという画像検査が容易にかつ安全に病気を検出できることが分かり、迅速で正確な診断が可能になっています。この検査は、健康な人では骨しか映らないのですが、トランスサイレチン由来のアミロイドがたまっている人の場合には心臓に強い集積像がみられます(図1)。99mTc-PYPシンチグラフィーによって、この疾患の患者さんがこれまで想像していた以上に数多くいることが分かり、また心不全の半数を占める左室拡張障害や大動脈弁狭窄症などの様々な病気に紛れて潜伏していることが明らかになっています。

また、心エコーや心臓MRIのような日常的に行なう検査でも、心アミロイドーシスを疑う特徴的な所見が近年明らかになっており、患者さんの鑑別に大変役立っています。親指、人差し指、中指に痺れや痛みを来す手根管症候群という整形外科の病気が、ATTRアミロイドーシスによく合併し、心臓より先に症状を来すため、病期の早期発見に有用であることが分かってきました。心臓以外にもトランスサイレチンのアミロイドは腱・靱帯に沈着しやすく、高齢男性が両手にこの症状を認めたら、ATTRの可能性が強く疑われます。

最新の治療

診断技術の進歩に加え、これまで有効な治療手段が乏しい、あるいは全くなかったATTRアミロイドーシスに対して近年有効性を示す治療薬が複数登場しています。現在、トランスサイレチン安定化薬と核酸医薬(siRNA)が保険で使用可能になっており、アミロイドーシスはこれまで「不治の病」と考えられてきましたが、「治療可能な心筋症」として積極的に診断し治療を行なう重要性が高まっています。

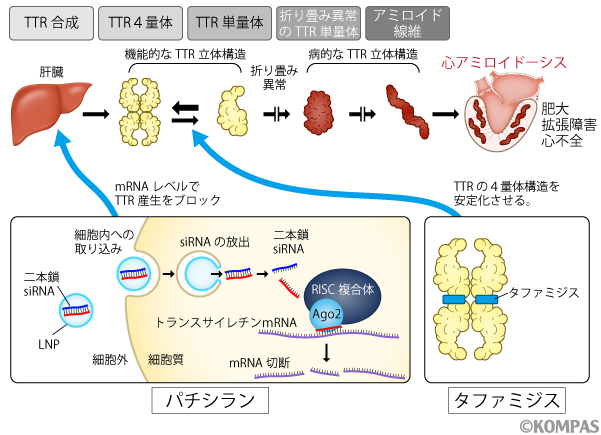

図2. ATTRアミロイドーシスの病態と治療

トランスサイレチン安定化薬

トランスサイレチンは本来4つ組み合わさること(4量体)で安定しますが、遺伝子異常(ATTRv)や加齢性変化(ATTRwt)によってタンパク質自体が正しい構造を保てなくなると4量体を作れず、凝集しアミロイド線維を形成してしまいます。トランスサイレチン安定化薬タファミジスは、トランスサイレチンに結合することで4量体構造を安定化させて、アミロイド線維を形成しにくくする薬剤です(図2)。2018年にATTR心アミロイドーシスに対する有効性が、ATTR-ACT試験という国際多施設共同第III相試験で実証され、日本でも2019年3月から保険で使用できるようになりました。特にATTRwt心アミロイドーシスは、これまで一切治療手段がなかったので、まさにエポックメイキングな変化といえます。この試験によって、タファミジスは、あらゆる死因による死亡率と心血管疾患に関連した入院の頻度を抑える働きがあることが分かりました。また運動機能や心不全による生活の質の低下も抑える効果が確認されました。つまり、病気を完全に止めることはできないが、進行をゆっくりに抑えてくれる薬です。タファミジスは、心不全の重症期からではなく軽症期から使用することでよりよい効果が期待されるため、早期に診断し早期に治療を開始することが大切です。現在、処方については、使用可能な患者さんの条件や、薬を始める施設・医師が決められているため、専門の医師にご相談ください。

核酸医薬: siRNA

COVID-19ワクチンで一躍有名になったRNAなどの核酸を使った医薬品は、アミロイドーシスの医療現場でも利用されています。標的のmRNA(タンパク質の設計図)と配列が符合する一本鎖DNA(antisense oligo)あるいは短い二本鎖RNA(siRNA)を投与することで、mRNAを破壊しタンパク質の産生を抑える技術を遺伝子サイレンシングといいます。この技術は、いくつかの神経難病を中心にすでに臨床応用されており、トランスサイレチンmRNAを標的としたATTRvアミロイドーシスの核酸医薬パチシランは、世界初のsiRNA製剤として2019年に登場しました。本薬剤は、トランスサイレチンを産生する肝臓に作用し、継続的にmRNAを切断するため(図2)、3週間に1度の点滴投与で血中TTR濃度の低下を維持することができます。第III相試験APOLLOでは、ATTRvアミロイドーシスの神経症状に対する有効性(ベースラインからの軽度改善)が示され、追加解析では心病変に関しても、左室壁厚の減少、左室機能や心不全の悪化を抑制することが確認されました。

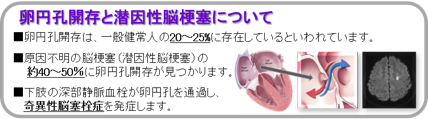

はじめに

我が国における脳梗塞の患者数は年間20万人ともいわれ、医学的、社会的にも重要な疾患です。この脳梗塞の原因のひとつとして、心臓に存在する「卵円孔(らんえんこう)」という孔が開存していること(=卵円孔開存)が原因で発症する脳梗塞を「奇異性脳塞栓症」と呼んでいます。奇異性脳塞栓症は、若年性脳梗塞の原因としても知られ、これまで薬物療法による予防治療が一般的でした。

海外では、複数の臨床試験の結果から、閉鎖栓デバイスを用いて卵円孔を閉鎖するカテーテル治療が行われていましたが、我が国では2019年12月より本治療の保険診療が開始となりました。今後は専用のデバイスによる治療が可能となるため、その恩恵を享受できる患者さんが多くなると期待されています。

卵円孔開存と脳梗塞

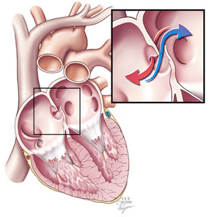

卵円孔は、胎生期に母体臍帯血を右心房から左心房に効率よく流入させるために必須の心内構造物です。通常、出生後に閉鎖すると考えられていましたが、スリット状の構造が残存することがあり、このような状態を卵円孔開存(patent foramen ovale: PFO)と呼びます(図1)。一般健常人の約20~25%の方にこのPFOが存在すると報告されています。通常は症状がなく医学的に問題となることはありませんが、まれにこのPFOが脳梗塞や一過性脳虚血発作の原因となることが知られています。

(出典: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases)

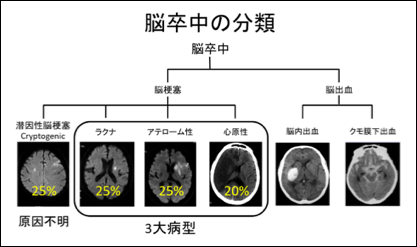

脳梗塞は、アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓の3大病型に分類されますが、その他、原因不明の脳梗塞(=潜因性脳梗塞:Cryptogenic stroke)が全体の約25%を占めているとされています(図2)。そして、この潜因性脳梗塞の40~50%の患者さんにPFOの存在が認められるとする報告があります(文献1)。

したがって、足などの静脈にできた静脈血栓がPFOを介して右心房から左心房に通過し、血栓が脳に到達すれば脳梗塞を発症します。このような脳梗塞を「奇異性脳塞栓症」と呼んでいます。ただし、このPFOが脳梗塞の原因なのか、偶発的に合併しているものなのかの判断は慎重に行う必要があります。

卵円孔開存の診断

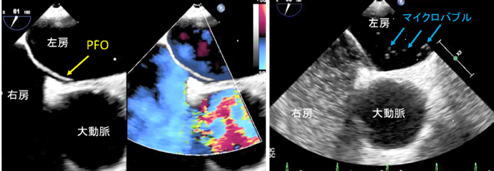

PFOの形態評価、および右左短絡の検出には、生理食塩水を攪拌したマイクロバブルを用いたコントラスト経食道心エコー検査(図3A)、および経胸壁心エコー検査が行われます。静脈に投与したマイクロバブルが右心房から左心房に通過することが確認できれば、PFOの確定診断になります(図3B)。いずれも外来で施行可能な検査です。また、施設によっては経頭蓋ドプラーエコー(transcranial doppler ultrasonography: TCD)という検査によって右左短絡のスクリーニングを行うこともあります。

図3A 図3B

経カテーテル的卵円孔開存閉鎖術の適応

この治療の目的は、PFOを閉鎖することによって、右心房と左心房の交通を閉鎖し、脳梗塞や全身の血栓塞栓症の再発予防を期待するものです。PFOが原因で脳梗塞を発症した可能性のある患者さんでは、脳梗塞の再発予防するために,血液をさらさらにする薬(アスピリン、ワルファリン、新規抗凝固薬など)を使って血栓が作られることを予防する治療が広く行われていました。一般にこの薬物治療は有効ですが,薬を長期間(一生涯)服用する必要があります。また、予期せぬ出血合併症のリスクもあります。2017年にPFOをカテーテル治療で閉鎖することで、内服薬単独による治療よりも脳梗塞の再発の予防効果が高いことがRESPECT(文献2)、REDUCE(文献3)、CLOSE(文献4)という3つ臨床試験で証明されました。

日本では、日本脳卒中学会、日本循環器学会、日本心血管インターベンション治療学会の3学会合同で作成した「潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存閉鎖術の手引き」に準じて、本治療の適応を検討しています。

主な適応は下記の通りです。

- 卵円孔開存の関与があり得る潜因性脳梗塞の診断基準に合致した方

- 適切に施行された抗血栓療法中に上記潜因性脳梗塞を発症した方

- 原則として、60 歳未満の方

- (女性の場合)妊娠していない、かつ 1 年以内の妊娠を希望しない方

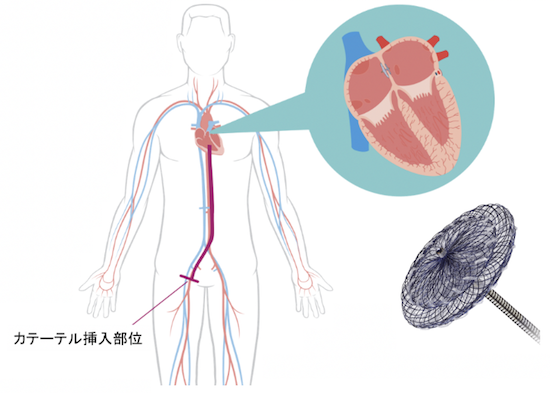

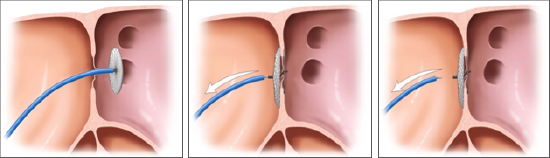

カテーテル治療の実際

基本的には局所麻酔(ごくまれに全身麻酔)で施行可能な治療です。右の大腿静脈(太ももの付け根の静脈)からカテーテルを挿入します(図4A)。治療に用いる閉鎖栓は金属製の細いワイヤーをメッシュ状に編み込んだ傘のような構造になっています(図4B)。素材は、ニッケル・チタン合金(ニチノール)で、形状記憶合金・超弾性合金と呼ばれる金属で、冠動脈ステント・血管フィルターをはじめ様々な医療機器の材料として採用されています。現在日本では、下記の閉鎖栓(Amplatzer® PFO Occluder)が使用できます。治療は血管造影室にて、X線装置、および心腔内エコー、ときに心エコー装置(経食道心エコー装置など)を用いて行います。適切な大きさの閉鎖栓を選択し、心房中隔を挟み込む様に留置して卵円孔を閉鎖します(図4C)。閉鎖栓の位置をX線装置、エコー装置などで慎重に確認し、位置が適切であると判断されたら閉鎖栓をケーブルから取り外し終了となります。使用した閉鎖栓は、そのまま心臓の内部に留置されます。治療にかかる時間は患者さんの状態によって異なりますが、通常は1時間前後です。治療後は一定時間ベッドの上で安静にしていただいた後、翌日から歩くことが可能です。入院中に血液検査、胸部レントゲン検査、心電図検査、心エコー検査を行います。経過が順調であれば2日後には退院できます(基本的には3泊4日の予定です)。退院後は定期的に外来でその後の様子を拝見いたします。

図4A.

(図4A~Cの出典:Abbott社のWebサイトより許可を得て転載)

慶應義塾大学病院の治療の特色

- この治療の施行にあたっては、カテーテル治療専門医、脳卒中専門医、不整脈専門医、心臓血管外科専門医、心エコー専門医やコメディカルスタッフからなる「Brain-Heart Team(ブレインハートチーム)」を形成し、各専門家たちで個々の患者さんに応じた治療選択や効果、安全性などを十分議論しています。当院は日本の中心となる大学病院であり、先進的な治療や各診療科の十分な体制を備えており、様々な患者さんに対して集学的アプローチを行った医療を提供できることが強みです。

- 当院では、本治療と非常に近い治療法である経カテーテル的心房中隔欠損閉鎖術をすでに350例以上経験しており、本治療でも同様に安全かつ効果的な診療を提供することができます。

参考文献

- Prevalence of patent foramen ovale in patients with stroke.

Lechat P, Mas JL, Lascault G, Loron P, Theard M, Klimczac M, Drobinski G, Thomas D, Grosgogeat Y.

N Engl J Med. 1988 May 5;318(18):1148-52. - Long-term outcomes of patent foramen ovale closure or medical therapy after stroke.

Saver JL, Carroll JD, Thaler DE, Smalling RW, MacDonald LA, Marks DS, Tirschwell DL; RESPECT Investigators.

N Engl J Med. 2017 Sep 14;377(11):1022-1032. doi: 10.1056/NEJMoa161005 - Patent foramen ovale closure or antiplatelet therapy for cryptogenic stroke.

Søndergaard L, Kasner SE, Rhodes JF, Andersen G, Iversen HK, Nielsen-Kudsk JE, Settergren M, Sjöstrand C, Roine RO, Hildick-Smith D, Spence JD, Thomassen L; Gore REDUCE Clinical Study Investigators.

N Engl J Med. 2017 Sep 14;377(11):1033-1042. doi: 10.1056/NEJMoa1707404. - Patent foramen ovale closure or anticoagulation vs. antiplatelets after stroke.

Mas J-L, Derumeaux G, Guillon B, et al.

N Engl J Med. 2017 Sep 14;377(11):1011-1021. doi: 10.1056/NEJMoa1705915.

ブレインハートチームのスタッフ

関連リンク

- 慶應義塾大学医学部循環器内科 心臓カテーテル室

- KOMPAS病気を知る「卵円孔開存」

- PFO閉鎖術のビデオ

(出典:Abbott社のWebサイトより許可を得て転載)

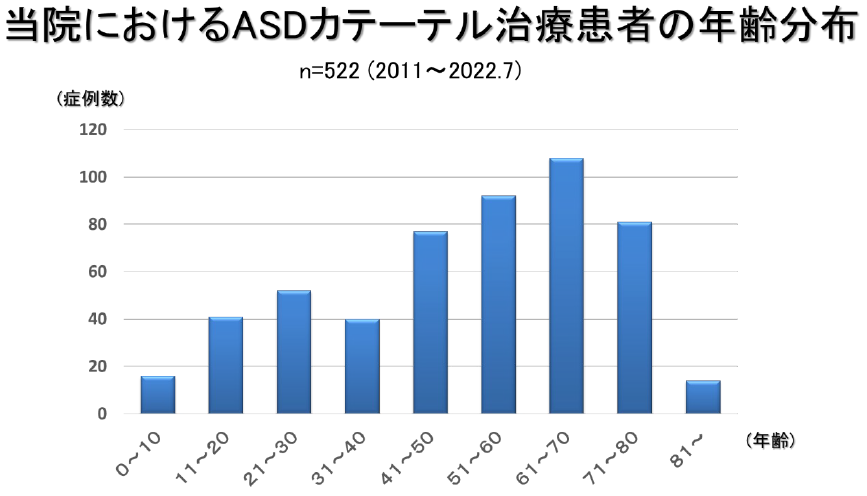

はじめに

慶應義塾大学病院循環器内科では胸を切らずに、血管の中から心臓の病気を治す、カテーテル治療を盛んに行っています。心房中隔閉鎖栓による心房中隔欠損症(Atria Septal Defect:ASD)のカテーテル治療は、以前は全身麻酔が必要でしたが、当院では2012年度より心腔内エコーを用いた局所麻酔での治療を積極的に行っています。

心腔内エコー

カテーテル治療で使う心房中隔閉鎖栓

現在日本国内で使用可能なカテーテル治療に使う閉鎖栓には、アンプラッツアー閉鎖栓(Amplatzer Septal Occluder®)、オクルテック閉鎖栓(Occlutech Figulla® Flex II)、ゴア閉鎖栓(Gore® CARDIOFORM ASD Occluder)の3種類があります。2012年当初より用いられているアンプラッツアー閉鎖栓に加え、2016年よりオクルテック閉鎖栓が、2021年8月よりゴア閉鎖栓がそれぞれ使用可能になり、安全で効果的な治療の選択肢が増えてきています。特にゴア閉鎖栓はこれまでの閉鎖デバイスとは異なるコンセプトを有しており、その特徴を活かし、これまで治療を躊躇されていたような患者さんに対しても、カテーテル治療が可能となりました。当院においても、この新しい治療デバイスを導入し、ASDの患者さんの安全な治療を行っております。

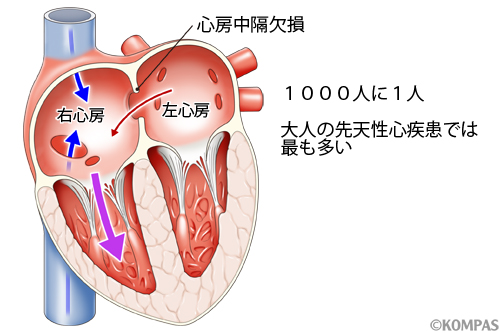

心房中隔欠損症(ASD)とは?

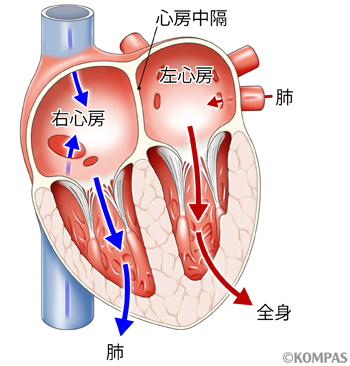

心臓には4つの部屋があります。右側の2つの部屋(右心房、右心室)には黒い血(静脈血:全身に酸素を配り終わって心臓に帰ってきた血液なので赤黒く見える)が流れます。左側の2つの部屋(左心房、左心室)は、肺で酸素をいっぱい受け取った赤い血(動脈血)が流れるようになっています。右側の部屋と左側の部屋の間には、壁があって、静脈血と動脈血が混ざらないようになっています。

ASDは、生まれつきこの壁に穴が空いている状態です。そのため、左側の部屋を流れる血液と、右側の部屋を流れる血液が混ざってしまいます。そうすると、全身に酸素がいっぱい含まれた動脈血を配る働きをしている心臓としては、能率が悪くなります。健康な心臓なら100の力を出せば十分なのに、心房中隔欠損症の心臓は150以上の力を出さないと、全身に十分な血を配ることができないのです。負荷はかかりますが、心臓は文句を言わず頑張って働いてくれますから、多くの方は大人になるまで症状が出ません。空いている穴の大きさにもよりますが、50歳頃になってくると、だんだん心臓が疲れてくるため、息切れやドキドキする感じが現れてきます。

治療が必要な方

穴が小さい場合は、穴を通して流れる血の量が少ないため、心臓にさほど負担もかかりません。治療が必要かどうかは、穴を通って流れる血液の量が多いか少ないかによって決まります。この量は、超音波検査(心臓エコー)で推定したり、心臓カテーテル検査で左右の部屋の血液から採血をして、酸素の量を測ることによって、直接計算して求めることができます。

治療法

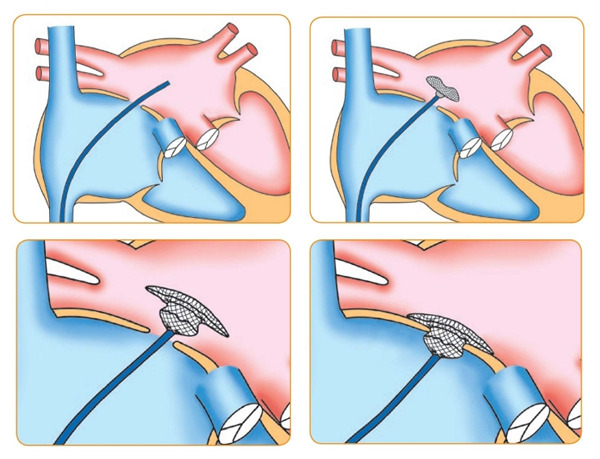

外科手術によらない、胸を切らずに行えるカテーテル治療の様子を以下に示します。

閉鎖栓とは?

カテーテル治療では胸を切らずに、足の付け根の静脈(大腿静脈)から、細長く折り畳んだ心房中隔閉鎖栓を、穴の空いた壁のところまで送りこみ、穴をふさぎます。この治療の良いところは、足の付け根(そけい部)という目立たない場所から、ごく小さな皮膚の切開(数ミリ)で治療ができてしまうことです。

手術Video画像をご覧になりたい方は再生ボタンをクリックしてください。

カテーテル治療の流れ

そけい部の静脈よりカテーテルを挿入し、ASDの治療が可能です。

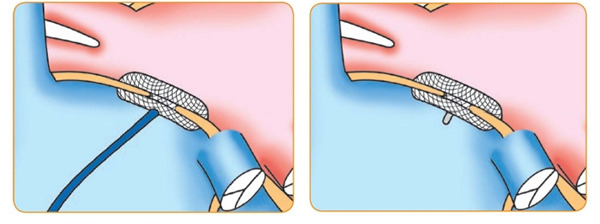

心房中隔閉鎖栓を用いた治療

左心房側のディスク、右心房側のディスクを順次展開することによって、欠損孔を挟み込むように閉鎖します。最後にケーブルを切り離して、治療完了です。

カテーテル治療は局所麻酔、または全身麻酔で行います。治療時間は1時間半程度と短く、体への負担も少ないため、治療後2~3日での退院が可能です。心房中隔閉鎖栓を用いた治療は、日本では2005年から行えるようになり、現在までに約1万5,000名以上の患者さんがこの治療の恩恵を受けています。海外ではすでに数十万人の方が治療を受けています。

当院では治療の前に心臓の状態を詳しく調べて、カテーテル治療がよいか外科手術がよいかを慎重に判断しています。2011年以降、500名以上の方がカテーテル治療を受けられており、成人施行施設としては、日本で最も症例数の多い病院です。なお、これまでに心房中隔閉鎖栓によって心臓の壁に傷がついて(エロージョン)手術が必要になった患者さんはいません。

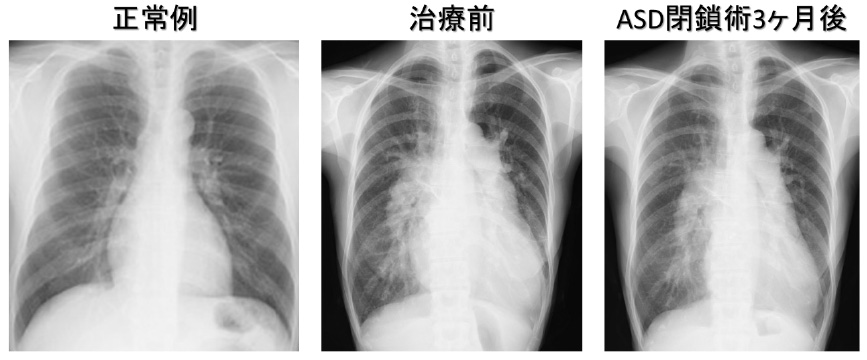

真ん中の白く見える部分が心臓です。両側の黒く見える場所が肺です。元気な心臓は小さく、疲れている心臓は大きくなります。

一番左側の写真は健康な方のレントゲン写真です。真ん中が心房中隔欠損症(ASD)の患者さんのものです。この方は開胸手術を拒否されていましたが、カテーテル治療なら受けてみたい、ということで当院を受診されました。普段から息切れがあり、心臓は大きくなっています。一番右側がこの患者さんの治療3か月のものです。心臓の負担が減り、大きさが小さくなり、息切れの症状も改善しました。

カテーテル治療を経験された患者さんの声

| 63歳女性 | 「階段でもまったく息切れがなくなりました」 |

|---|---|

| 54歳女性 | 「どきどきが気にならなくなりました」 |

| 54歳女性 | 「冷え性が治りました」 |

| 72歳男性 | 「お風呂につかったときの息切れがなくなった」 |

| 21歳男性 | 「運動後の回復が早くなりました」(大学バスケットボール選手) |

| 15歳男性 | 「治療後1か月で大会に出たら、自己ベストが出ました!」(水泳部) |

カテーテルでは治療ができない方

カテーテル治療はとても優れた治療法ですが、万能ではありません。壁に空いた穴の場所によっては治療ができない方もおられます。例えば壁の真ん中に小さな穴が空いている方では、この治療がとても向いていますが、壁の端っこや大きな血管の近くに大きな穴が空いている場合は、この道具が上手くフィットしません。そのような場合は、外科手術が安全かつ効果的です。当院では、小切開による傷の目立たない手術(MICS:低侵襲手術)を積極的に行っております。

ご入院の際

通常は3泊4日(小児の場合は5泊6日程度)でご退院いただけます。入院前、もしくは入院されましたら手術担当医(金澤英明)、麻酔担当医(全身麻酔の場合)からより詳しいご説明をさせていただきます。私どもは循環器内科、心臓血管外科、小児科などを包括したハートチーム体制(心臓血管低侵襲治療センター)を生かして、患者さんが最大限の利益を得られるような治療法の選択、質の高い医療を提供することを目標に診療にあたっております。お分かりにならないことは、ご遠慮なく何でもお気軽にお尋ねください。

日常生活での注意点

ご退院後の日常生活には制限はありません。お仕事、散歩、軽いジョギングなどは問題ありません。ただし、1か月間は激しい運動(バスケットボール、バレーボール、ラグビー、スキーなど)は避けていただきます。それは、転倒、ジャンプ後の着地などによる衝撃で、穴をふさいだ閉鎖栓が外れてしまうことがあるからです。閉鎖栓は数か月かけて膜で覆われて、心臓の一部になります。治療後1か月以降は、膜がかなりついてきて安定しますので、運動しても大丈夫です。

Q & A

Q 治療による痛みはありますか?

A 治療は局所麻酔、あるいは全身麻酔で行われますので痛みを感じることはありません。治療後にカテーテルを挿入した足の付け根に不快感があったり、全身麻酔の場合はのどに違和感をおぼえたりすることがあります。これらは数日から1週間でおさまります。

Q どうして局所麻酔で行えるのですか?

A これまでは、心臓の中の様子を見ながら治療を行うため経食道心エコーが必要でした。しかし、経食道心エコーはのどの違和感が強いため全身麻酔が必要です。経食道心エコーのかわりに、カテーテルの先に超音波がついた心腔内エコーを使うことで、局所麻酔で治療を行うことができるようになりました。ただし、小さなお子さんの場合は全身麻酔の方が治療中に安静を保ちやすいのでより安全です。

Q 閉鎖栓が心臓を傷つけたりすることはありませんか?(エロージョン、心臓穿孔)

A 日本国内ですでに1万5,000名以上、世界では数十万人以上の方が心房中隔閉鎖栓による治療を受けられていますが、まれな合併症です(頻度は約0.2%)。ASDの大きさが大きい場合や、ASDが心房中隔の中央ではなく端に寄っている場合に起こりやすいようです。当院ではこれまで一例も起こっていません。ASDのカテーテル治療を行っている医療機関は定期的に合併症の原因を調べるための会合を開き、合併症を0にするようつとめています。

Q 治療後に頭痛が起こることがあると聞きましたが?

A 一般的には15%前後の患者さんに頭痛を認めるとされていますが、当院ではお薬の調整を行うことで、頭痛の頻度は10%以下となっており、長期的に頭痛が続くことはまれです。

Q 輸血は必要ですか?

A 通常の治療では必要ありません。合併症などが発生し緊急で必要となる可能性はありますが、当院ではこれまで輸血が必要になったケースはありません。

Q 治療後にMRI検査は可能ですか?飛行機は乗れますか?

A 閉鎖栓には磁性がありませんので問題はありません。同様に飛行機への搭乗も問題ありません。

Q 症状がなくても治療が必要ですか?

A はい。多くの場合、心臓に負荷がかかっていても無症状です。欠損孔を閉鎖すると疲れにくくなったと自覚される方がほとんどです。

関連リンク

心房細動という不整脈

心房細動は動悸、息切れといった自覚症状や心不全を引き起こす原因になり、また脳梗塞のリスクとしても知られる厄介な不整脈です。心臓は筋肉の壁でできた袋のような臓器で、全身に血液を送るポンプの役割をしています。4つの部屋からできていて、上の部屋を心房、下の部屋を心室と呼びます。通常心臓は1分間に60~70回程度、規則正しく収縮運動をして、血液を循環させています。心臓の中の右の心房から電気が発生して、それが心臓全体に広がることで心臓の筋肉が刺激され、収縮運動が起きます。規則正しく電気が発生するため、心臓は規則正しく収縮し、結果的に動脈の触れいわゆる脈も規則正しくなります。心房細動になると心房全体に異常な電気が1分間に400~600回くらい無秩序にぐるぐる回り、心房は痙攣するような状態に陥り、心室も1分間に120回前後で不規則に収縮します。その結果、脈は不規則になり、動悸や息切れといった自覚症状が出現し、痙攣状態にある心房に血液のかたまり、血栓ができて、それが脳に飛ぶと脳梗塞を起こす、というわけです。

心房細動は発症当初は発作性といって、起きても数分から数時間で停止することが多いのですが、発症してから年数を経ると徐々に頻度が増加し、また持続時間も伸びていき、最終的には慢性心房細動といって、心房細動がずっと続くようになってしまいます。年間5%程度の頻度で発作性心房細動は慢性化していくといわれており、おおざっぱにいえば発作性心房細動の患者は20年後にはほとんど全員が慢性心房細動になってしまうということです。

心房細動の治療法

つい10年ほど前まではこの心房細動に対する治療の選択肢は、薬物療法のみでした。心房細動を含め、不整脈を抑制する薬剤は抗不整脈薬と呼ばれますが、抗不整脈薬で完全に心房細動を抑制することは困難で、また抗不整脈薬の副作用が出現することもあり、治療に難渋することもありました。近年、カテーテルアブレーションが薬物療法に代わる心房細動に対する治療法として脚光を浴びています。

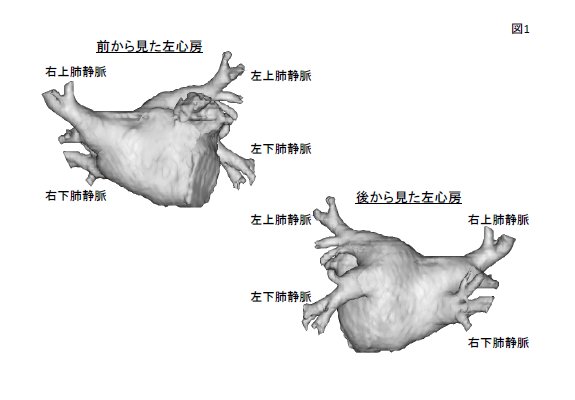

カテーテルアブレーションは、足の付け根や頚部の血管から直径2mm程度の細いカテーテルを心臓に挿入し、カテーテル先端から高周波という特殊な電流を心臓の筋肉に流し、異常な電気の発生源を治療するという方法です。心房細動は、異常な電気がぐるぐる回ると書きましたが、その異常な電気は肺から左側の心房、左心房に還流する肺静脈という血管から出てきます(図1)。この肺静脈が左心房につながる部分に熱を加えて、肺静脈からの異常な電気を心臓に伝わらないようにするというのが、心房細動のカテーテルアブレーション治療です。これを肺静脈隔離といいます(図2)。現在では世界中で、様々な方法で心房細動に対するカテーテルアブレーションが行われています。しかし、技術的に難度が高く、未だ施設間で治療成績にばらつきがあります。

図1.CTスキャンから3次元的に作成した左心房

左上に前側から見た左心房、右下に後ろから見た左心房を掲載した。肺静脈は肺から心臓に血液を戻す血管で、左心房につながっており、左上下、右上下の計4本ある。図を見ていただいてわかるように、左心房の後側に肺静脈はつながっている。

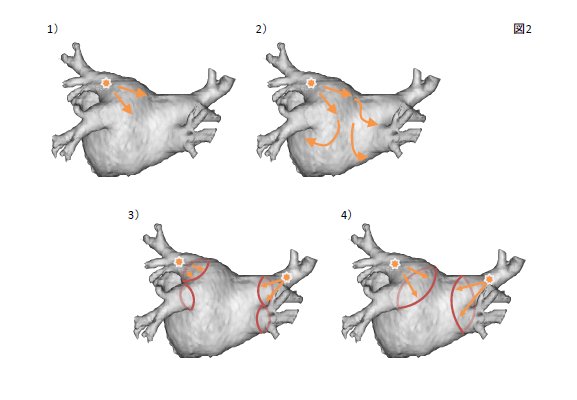

図2.心房細動の発生の仕方とカテーテルアブレーション

それぞれ左心房を後から見た図を示している。

- 心房細動が発生するには、まず肺静脈内から異常な電気が発生します。ここでは左上の肺静脈内から異常な電気が出てくる様子をオレンジ色の星と線で示しました。左上だけでなく、ほかの肺静脈からも異常な電気が出てくる可能性があります。

- 肺静脈から発生した異常な電気がたくさん出てくるうちに心房で電気がまわりだして、心房細動になります。

- カテーテルアブレーションは図に示すように肺静脈が左心房につながる部分に熱を加えて、異常な電気が肺静脈から左心房に入らないようにする治療です。これを肺静脈の電気的隔離といいます。以前は赤いラインで示すように肺静脈4本の周りに熱を加えていました。しかし、肺静脈の中で熱を加えると肺静脈の狭窄、閉塞といった合併症が起こることが分かってきました。

- 最近ではこの図のように左右の肺静脈をまとめて治療する方法を行う施設が増えてきました。肺静脈狭窄はほとんど心配ありませんし、成績も向上しました。

慶應義塾大学病院における心房細動のカテーテルアブレーション

慶應義塾大学病院での心房細動のカテーテルアブレーションの特徴を挙げます。

1.治療成績が良い

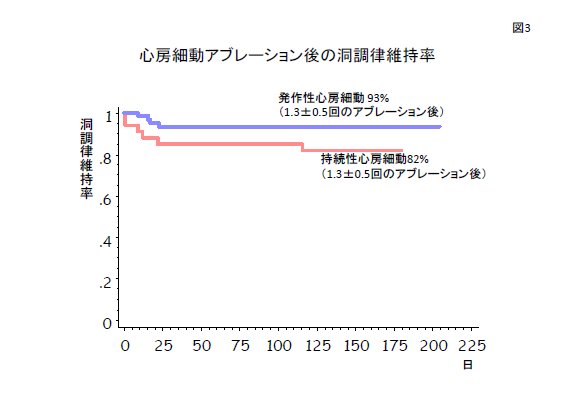

アブレーション後の治癒率ですが、発作性心房細動の場合1回目のアブレーションで約80%が治ります。1回で治らない場合には、3か月くらい間を空けて2回目のアブレーションを行いますが、それで90~95%の方の心房細動が治ります(図3)。

図3.慶應義塾大学病院での治療成績

2.透視時間・手技時間が短い

カテーテルアブレーションは必ずレントゲン透視を用いながら行いますが、施設間で手技中の透視時間には大きな差があります。透視時間が長いとそれだけX線被曝量が多いということになります。当院では、CARTOシステムという3次元マッピングシステムという磁場を用いた装置を併用してアブレーションを行っており、X線透視時間が発作性心房細動で15~20分程度、持続性心房細動で20~30分程度と、非常に短いのが特徴です。また手技時間に関しても発作性心房細動では2.5~3時間程度、持続性心房細動で3~4時間程度です。

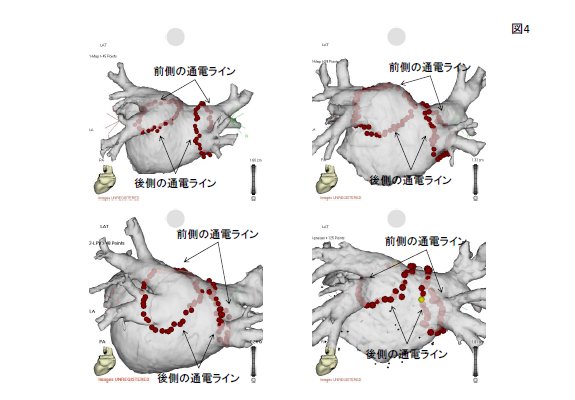

3.肺静脈隔離が大きい

肺静脈内、あるいは肺静脈に近い部分で治療を行うと肺静脈狭窄という合併症を引き起こす可能性があります。当院では肺静脈内で高周波通電しないように細心の注意を払っており、可能な限り肺静脈ではなく左心房側でアブレーションを行います。結果的に、非常に大きな隔離ラインでアブレーションを行っており、肺静脈と左心房の結合部周囲の異常な電気の発生源に対しても治療効果があり、より治療効果が高くなると考えられます(図4)。

図4.慶應義塾大学病院での治療の実際

赤い点がカテーテルアブレーションを行ったポイント。肺静脈隔離のラインが大きいことが当院の特徴で、結果的に肺静脈狭窄がなく、治療成績も良好である。

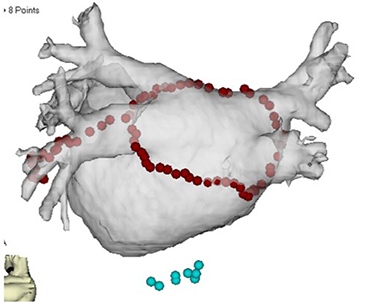

4.持続性心房細動に対する治療方法

当院では持続性心房細動に対しても積極的に治療を行い、肺静脈と左房後壁を同時に隔離するbox型隔離を行って、良好な治療成績を修めています(図5)。より大きな範囲を隔離し、心房細動の異常な電気的興奮が旋回できる範囲を狭めることで、治療効果を発揮すると考えています。

図5.BOX隔離術

5.クライオバルーンアブレーション

発作性心房細動症例に対しては、クライオバルーンと呼ばれる冷凍凝固によって治療する方法での治療も行っています。従来の高周波アブレーションよりも手技時間が短くなり、トータル2時間前後で終了します。患者さんの負担の軽減に貢献する治療と考えています。

最後に

心房細動による症状が強い、薬物療法ではなかなか良くならない、一生抗凝固薬を飲むのに抵抗を感じるなど、心房細動の治療としてカテーテルアブレーションを考えたいという方は、ぜひ当院にご相談ください。

不整脈班 中央:筆者