AYA世代とは

AYA世代とは、Adolescent and Young Adult(思春期および若年成人)の略で、主に15歳~30歳代までの世代を指します。AYA世代は就学や就労、結婚や出産、育児に加えて親の介護といった、様々なライフイベントが起こる時期で、社会の中核を担う世代です。病気に対する治療だけでなく、小児とも高齢者とも異なるAYA世代の患者さんに特徴的な精神的・社会的ニーズに対して、長期的な視点に立ったサポートが必要です。

AYA世代がん患者さんのサポート

AYA世代のがん患者数は全がん患者数の約2.5%と報告され、必ずしも多くありません。さらに、患者さんが様々な専門診療科に分散しているため、AYA世代のがん患者さんのニーズに関して深い知識や経験を蓄積することが難しいという問題があります。

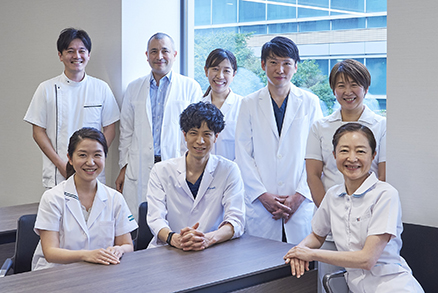

国内では2018年に策定された第3期がん対策推進基本計画に基づき、本格的なAYA世代のがんへの取り組みが始まりました。地域がん診療連携拠点病院(高度型)である慶應義塾大学病院でも、AYA世代のがん患者さんの診療を充実させるとともに、ライフステージに応じたきめ細かなサポートを提供していきたいと考え、2021年に腫瘍センター![]() 内に、AYA世代のがん患者さんの支援を行うチーム(以下、AYA支援チーム)を結成しました。病院全体での取り組みですので、AYA支援チームは、医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、医療ソーシャルワーカー、チャイルドライフ・スペシャリストなどの多職種で構成されています。

内に、AYA世代のがん患者さんの支援を行うチーム(以下、AYA支援チーム)を結成しました。病院全体での取り組みですので、AYA支援チームは、医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、医療ソーシャルワーカー、チャイルドライフ・スペシャリストなどの多職種で構成されています。

これまでの活動

「AYA世代」といっても、その年齢幅が広いため、AYA世代のすべてのがん患者さんに共通の課題があるわけではありません。我々AYA支援チームは、AYA世代のがん患者さんのニーズを課題ごとに整理し、当院が提供するサービスにつなげられるようにしています。各診療科では、小児や高齢患者さんと同様に、AYA世代のがん患者さんの診療に取り組んでいます。また、AYA世代がん患者さんの治療後の長い生活で、原疾患や治療に伴う晩期合併症へ対応していくことも重要です。小児科と成人診療科との移行期である思春期のがん患者さんには、小児のがん患者さんに準じた長期フォローアップを行っています。

薬剤師による服薬指導の様子

ソーシャルワーカーによる療養相談の様子

AYA支援チームは、腫瘍センターホームページに当院がAYA世代がん患者さんに提供できるサービスの掲載や、AYA支援チームの活動報告ができるウェブサイトを作成中です。がんの治療に直接関わる病気のことや服薬指導のほか、放射線被爆低減の取り組み、リプロダクションセンター![]() での妊孕性温存療法、緩和ケアセンター

での妊孕性温存療法、緩和ケアセンター![]() の取り組みなど診療に関わることを記載します。加えて、就学、就労に関すること、患者同士の支えあいの場(ピアサポート)の案内、そして育児をするがん患者さんを対象とした親役割葛藤支援についてなど、社会的なサポートについても記載します。

の取り組みなど診療に関わることを記載します。加えて、就学、就労に関すること、患者同士の支えあいの場(ピアサポート)の案内、そして育児をするがん患者さんを対象とした親役割葛藤支援についてなど、社会的なサポートについても記載します。

2021年度は2回、AYA世代がん患者さんの支援に関するセミナーを開催しました。10月はリプロダクションセンターのスタッフと協力して、妊孕性温存療法の最近の国内の動向や、院内の取り組みについてセミナーを行いました。また、12月には、慶應義塾大学の第3期がんプロ(正式名:多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材(がんプロフェッショナル)養成プラン」)の活動の一環として、学外講師を招聘して育児支援、就労、アピアランスに関するセミナーを開催し、多くの方に参加していただき、AYA世代がん患者さんの支援について学ぶ機会をつくりました。

今後も、慶應義塾大学病院全体でAYA世代のがん患者さんのサポートができるように、AYA支援チームは患者さんのニーズと病院が提供するサービスを効率よくつなげ、院内多職種のハブとして活動していきたいと考えています。

腫瘍センター AYA支援チーム

「遺伝子病」としての「がん」

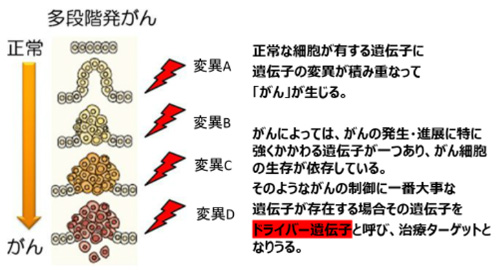

今まで、「がん」は発症臓器、及び組織型に基づいて診断・分類された後、その分類に従って治療法の選択がなされてきました。しかし近年、「がん」は様々な遺伝子の異常が積み重なることで発症する、いわば「遺伝子病」であることが多数の研究により明らかにされてきました。また、その遺伝子の異常はそれぞれの患者さんごとに異なっているのです。そこで、特定の遺伝子異常を検索し、その遺伝子異常を標的とした個別化治療を行う「プレシジョンメディシン(精密医療)」が徐々に導入されるようになり、がん治療の概念が大きく変わろうとしています。

多段階発がんによるがん発生のメカニズム

当院における、がんゲノム医療の取り組み

2018(平成30)年2月に厚生労働省は、がんゲノム医療、すなわち、遺伝子異常を調べて個別化治療を行うために、全国に11か所の「がんゲノム医療中核拠点病院」を認定しました。ゲノム医療中核拠点病院に求められる機能は多岐にわたっており、遺伝子検査に用いられる病理検体の適正な取り扱い、複数の遺伝子を同時に調べる遺伝子パネル検査の実施、エキスパートパネルと呼ばれる専門家会議の開催による正確な遺伝子検査結果の解釈と治療対応、生殖細胞系列変異(遺伝する遺伝子変異)の判断と遺伝カウンセリング対応等、幅広い総合力が求められています。当院もその認定を受け、24の連携医療機関と共にがんゲノム医療の中核拠点病院としての活動を開始しています。

PleSSision検査

当院では、自費診療による受託臨床検査として160遺伝子を調べる「PleSSision検査」を2017(平成29)年11月から導入しています(検査費用;約77万円)。通常、がんの遺伝子検査は、患者さんのがん組織からDNAを抽出して遺伝子配列を解析しますが、PleSSision検査ではさらに血液から採取した患者さんの「がん」ではない細胞の遺伝子も同時に検査しています。それによって、より正確な遺伝子異常を検出し、また、そのがんが遺伝性か否かを判断することが可能です。解析結果は、主治医に加えて、病理医、薬物療法専門医、検査技師、バイオインフォマティシャンなどゲノム医療の専門家からなるカンファレンス「Cancer Genomic Board」によって議論され、ドライバー遺伝子のように発がんへの関与が知られており、治療標的としての介入(Action)が期待される「Actionable変異」、その中で実際に投薬可能な薬剤が存在する遺伝子変異「Druggable変異」を同定しています。また、複数の診療科のがん治療専門医から得られた、これまでの治療に対する反応や副作用、年齢、背景、治験情報等を加味した上で最終的な推奨治療を決定し、患者さんに遺伝子解析報告書をお返ししています。これまでに合計で300名を超える患者さんに対してPleSSision検査が行われてきました(前身となった北海道大学病院でのクラーク検査の実績を含む)が、その結果は当初の期待を大きく超えるものでした。Actionable遺伝子を検出した割合は90%以上、米国FDA承認治療薬または治験薬の情報に関与するDruggable遺伝子を検出した割合は70%以上に上っています。また、検出された遺伝子異常に基づく個別化治療を行った患者さんは12%で、奏効率(がんが一時的にでも縮小した症例)は44%、病勢制御率(がんが縮小またはがんの増大が止まった症例)は67%と報告されています(北海道大学病院での実績)。

我が国のがんゲノム医療

欧米においては遺伝子パネル検査が既に医療サービスとして日常診療で次々と導入されていますが、日本の「がんゲノム医療」はまだ欧米のレベルに追いついていません。2018年4月9日より国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院は、114遺伝子と12種類の融合遺伝子を調べる遺伝子パネル検査「NCCオンコパネル」を臨床研究(先進医療B)として開始しました。当院においてもこの検査を8月頃から導入する予定ですが、適応対象となる患者数は全てのがん患者の約1-2%に留まります。そこで当院では、現在実施しているPleSSision検査に加えて、ひとりでも多くのがん患者さんに遺伝子パネル検査を実施できるように、これから手術を受ける全てのがん種の患者さんを対象にPleSSision-Rapid検査を開始します。この検査は、病理検査の補助的検査として160遺伝子を調べるもので、遺伝性の有無については解析を行わない等、自費診療検査のPleSSision検査とはいくつか異なる点がありますが、臨床研究として実施するため、患者さんの検査費用の自己負担はありません。

一方、日本における「がんゲノム医療」には、もうひとつ大きな問題があります。それは、仮に遺伝子パネル検査によって標的遺伝子異常が見つかっても、現行の保険医療制度の元では発症臓器毎に治療薬剤が決められているために、遺伝子異常に基づく薬物治療を実際に施行できる機会が限られているのです。そこで、当院では腫瘍センターが中心となり、少しでも個別化治療を実施する可能性を増やすために複数の先進医療Bを申請して、遺伝子異常に基づく個別化医療を実施する態勢を全国の連携病院と共に構築していきます。その結果、日本のがんゲノム医療の均てん化、すなわち、すべてのがん患者さんが遺伝子パネル検査を受け、自分の「がん」の個性を知り、遺伝子異常に基づく個別化治療を受けられる態勢の構築を目指し、最大限の努力をして参ります。

関連リンク

- 「がん」の遺伝子を調べる臨床研究「次世代統合的病理・遺伝子診断法の開発」の開始

(慶應義塾大学病院)

(慶應義塾大学病院)

後列左から3番目:西原広史(腫瘍センター特任教授)、後列左から4番目:高石官均(同センター長)