低血圧の予後について

手術中の低血圧は、患者さんの予後に重大な影響を与える可能性があります。特に心臓や脳など、血液供給が途絶えると機能不全を引き起こす臓器にとって、血圧の低下は深刻な問題となります。持続的な低血圧は臓器の灌流不足を招き、虚血状態を引き起こすことがあります。この結果、術後の合併症リスクが高まり、患者さんの回復が遅延するだけでなく、最悪の場合には臓器不全に至ることもあります。例えば、心筋梗塞や脳卒中、腎不全などが発生する可能性があるため、手術中の血圧管理は非常に重要です。

近年、こうしたリスクを最小限に抑えるため、手術中の循環動態をリアルタイムで正確に把握できる非侵襲的なモニタリング技術が注目されています。その中でも、esCCO(estimated Continuous Cardiac Output)は、低灌流の予防と治療において有用なツールとして広く利用されています。心拍出量を継続的にモニタリングすることで、低灌流や低血圧の兆候を早期に発見し、迅速な対応が可能になります。

esCCOの原理と概要

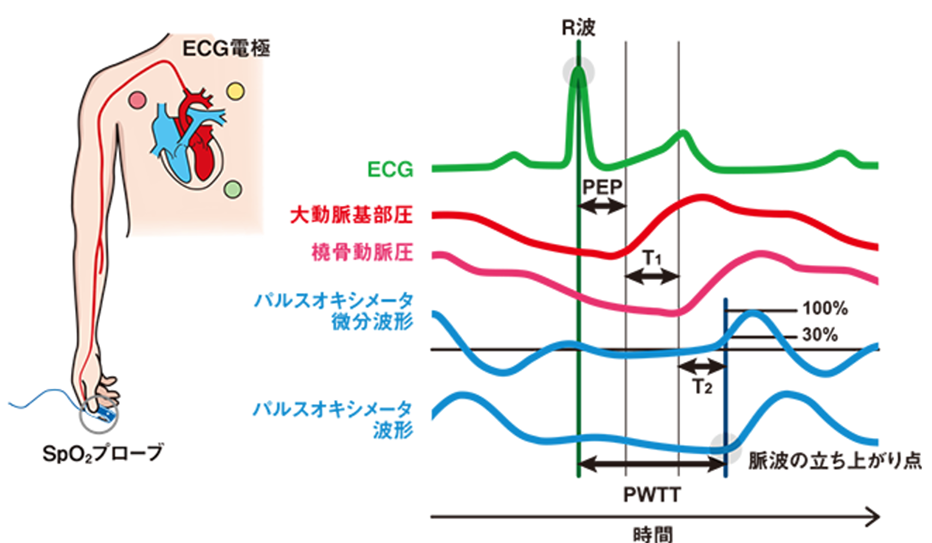

esCCOは、脈波伝播時間(PWTT: Pulse Wave Transit Time)を利用して心拍出量(CO: Cardiac Output)を非侵襲的に推定するシステムです。具体的には、心電図とパルスオキシメーター波形から得られるデータを基に、まず脈波伝播時間を計測します。脈波伝播時間とは、心臓が血液を送り出した瞬間から、その脈が動脈を通じて末梢まで到達するまでの時間を指します。この時間は、心臓の前負荷や収縮性、動脈の伸縮性に影響され、循環動態の変動を反映しています。具体的にPWTTは3つの時間要素で成り立っており、前駆出時間(PEP: pre-ejection period)、弾性動脈中の脈波伝播時間(T1)、末梢動脈中の脈波伝播時間(T2)です。

esCCOは、この脈波伝播時間に血圧の測定結果を統合し、リアルタイムで心拍出量を推定します。従来、心拍出量のモニタリングには動脈カテーテルや肺動脈カテーテルなどの侵襲的手法が必要でしたが、esCCOはパルスオキシメーターと心電図、血圧という非侵襲的なモニタリングの情報を解析するだけで、患者さんへの負担が少なく、安全性が高い点が特徴です。また、既存のモニターに接続するだけで使用できるのも魅力です。

図1

(日本光電工業株式会社公式ウェブサイトより許可を得て掲載)

図2

(日本光電工業株式会社公式ウェブサイトより許可を得て掲載)

esCCOの利点

esCCOは非侵襲的であるため、患者さんに余計なリスクを負わせることなく安心して使用できる点が医療従事者にとって大きなメリットです。従来の方法では、心拍出量を正確に測定するために侵襲的手法が必要でしたが、esCCOは動脈カテーテルの挿入さえ不要であり、既存のモニタリング機器を利用するだけでデータを取得できるため、手術や術後の管理において非常に実用的です。

また、esCCOの最大の利点は、持続的に心拍出量をモニタリングできる点です。これにより、低血圧が発生した際に心拍出量の変化をリアルタイムで把握でき、迅速な治療を開始することが可能です。例えば、輸液や昇圧薬の投与など、必要な対応を即座に取ることで低血圧による臓器虚血を予防でき、手術中や術後の合併症リスクを減少させることが期待されます。

臨床応用

esCCOは、様々な臨床シナリオで使用されています。主な応用としては、以下のような場面が挙げられます。

- 手術中のモニタリング

全身麻酔下での手術中に心拍出量をリアルタイムで監視することは非常に重要です。esCCOは非侵襲的であり、患者さんの状態の変化に迅速に対応するための有用なツールとして利用されています。特に重症患者の手術では、心拍出量の変化が術後の合併症に直結するため、心拍出量測定が行われていますが、非侵襲的なesCCOによるモニタリングは一段と幅広い患者さんに応用できる可能性があり、予後の改善に寄与します。 - 集中治療室(ICU)でのモニタリング

ICUでは、重症の患者さんの状態をリアルタイムで監視する必要があります。esCCOは非侵襲的かつ連続的に心拍出量を監視できるため、患者さんの循環動態の変化を早期に検知し、迅速な治療を行うことが可能です。 - 心臓リハビリテーション

心不全の患者さんや心臓手術後の患者さんに対して、リハビリテーションプログラムの中で心拍出量をモニタリングすることが重要です。esCCOは、日常的な活動中でも心臓の機能を評価できるため、個々の患者さんに最適なリハビリプログラムの調整が可能です。

今後の展望

esCCOは、非侵襲的な心拍出量測定技術の中でも優れたシステムであり、手術中や集中治療室での使用が拡大しています。今後さらにこの技術が進化することで、より精度の高いモニタリングが可能になると期待されます。特に高齢化社会においては、心疾患や血管疾患を抱える患者さんが増加するため、手術中の循環動態のモニタリングはますます重要です。esCCOは、こうした患者さんに対して、安全かつ効果的な麻酔管理を提供するための重要なツールとなるでしょう。また、非侵襲的な技術であるため、多くの医療現場での活用が期待されます。

はじめに

麻酔科医というと、病院の手術室で麻酔を担当する医師という印象が強いと思います。しかしながら、麻酔科医は院内の様々なところで患者さんと深く関わっています。慶應義塾大学病院麻酔科(以下、当科)では、手術・血管造影センター(2018年5月に手術センターから名称変更)だけではなく、慢性痛や急性痛に対処する「痛み診療センター」、急性期重症患者さんへの複数の治療法を組み合わせた高度な治療を提供する「集中治療センター」、心不全やがん患者さんに対応する「緩和ケアセンター」、そのほか希望される妊婦さんへの無痛分娩等の診療に携わっています。2018年5月に1号館(新病院棟)がオープンしたことにより、こうした周術期管理に関わる部門には、最新の設備が取り入れられました。ここでは麻酔科の取り組みについて新しくなった手術・血管造影センター、集中治療センターを中心にご紹介します。

患者さんと麻酔科医の関わり

手術前:麻酔科説明外来・術前カンファレンス

1号館(新病院棟)の5階の手術室フロアでは、麻酔科説明外来を実施しています。これから手術を受ける患者さんとそのご家族とが安心、納得した上で手術と麻酔を受けていただけるように、DVDを使って全身麻酔などに関する情報を提供し、麻酔科医による説明と診察を実施しています。また、患者さんの身体への負担が大きい、あるいは難易度の高い手術、複数の診療科による合同手術や稀少な手術などについては、安全かつ円滑に施術できるよう、担当診療科、麻酔科、看護部、臨床工学技士など手術にかかわるスタッフ全員で術前カンファレンスを行っています。

手術当日:手術・血管造影センター

センター内では、毎朝麻酔科カンファレンスを開催しています。予定されている全ての手術に対して安全で質の高い手術麻酔を行うために、様々な情報共有と最終確認を行います。また全身麻酔後には、手術室フロア内の回復室においてハイケアユニット(High Care Unit:HCU)あるいは一般病棟へ戻る前に、全身状態に問題がないか慎重に確認しています。

朝カンファレンスの様子

手術後:術後鎮痛・集中治療センター

術後に強い痛みが予測される手術では、痛み診療センターよりPCA(Patient Controlled Analgesia:患者自己調節鎮痛)を手配し、術後痛を軽減するよう対処しています。手術の翌日も麻酔科医が回診を行い、術後痛がしっかり制御できているかどうかを診察し、薬剤投与量の調整やアドバイスを行っています。身体への負担の大きい手術や、重篤な合併症のある患者さんは、術後に人工呼吸管理、血液透析などが必要になることもあり、集中治療センターへ移送します。集中治療センターには麻酔科医が24時間常駐しており、担当医と連携をしながら厳密な呼吸・循環動態のモニタリングを行います。

手術・血管造影センター

新しくなった手術室は、高度医療機器を駆使した手術を含め、手術を必要とする患者さんに適切に対処するため、総床面積をこれまでの1,000㎡から1,253㎡に拡大し、全身麻酔が可能な手術室の数を20部屋から25部屋に増やしました。機能も充実させ、より良い手術医療を提供できるよう、麻酔科と関連診療科・部門が緊密に連携して運営を行っています。これまで年間手術件数は、全身麻酔・局所麻酔を含め、約14,000件を超えていますが、規模の拡大により、さらに多くの手術が可能となりました。近年、ロボット支援下内視鏡手術など患者さんの身体に負担の少ない手術が急速に普及し、保険適応となる疾患も増えてきています。そのため、内視鏡手術に特化した手術室を新設し、手術用ロボット、内視鏡装置、モニターシステムを装備することにより、最先端の手術医療が可能となりました。また大動脈弁狭窄症に対するTAVI(経カテーテル大動脈弁留置術)や大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術といったハイブリット手術(外科治療とカテーテルを使用した血管内治療を同時に行う手術)に対応する多軸血管造影装置を配置したハイブリッド手術室も備わっています。肝臓や腎臓など臓器移植術や人工関節手術など、特に感染予防を重点的に配慮したクリーンルームや緊急手術により迅速に対処するため、1号館1階の救急エリアへの直結エレベーターが新たに設置されました。新しい手術室では、麻酔情報管理システムやセントラルモニタを導入、最先端手術を含む手術件数の増加に備えて安全な麻酔管理が可能な体制整備に努めております。

左:ロボット手術 右:内視鏡手術

左:心臓外科手術 右:ハイブリッド手術

集中治療センター

集中治療センター(General Intensive Care Unit:以下、GICU)は、疾患、外傷あるいは身体への負担の大きい手術などの様々な理由により、重要臓器機能が低下あるいは低下する危険性が高い重症患者さんに対し、複数の専門医や多職種の知識・技術を集約した高度治療を24時間体制で提供しています。GICUは1号館4階Dフロアに位置し、現在10床(将来的には16床稼働を目指しています)を有し、年間約1,100人の重症患者さんを受け入れています。麻酔科医はGICUの専従医として常駐しており、重症患者の受け入れが24時間可能です。新しくなったGICUでは、1病床が20㎡以上という十分なスペースを確保し、個室を含めプライバシー保護にも重点を置いています。救急エリア、手術室からの専用エレベーターも設置され、より迅速かつ安全な移動も可能となりました。当センターでは、専従医が担当科医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士、薬剤師、栄養士などと緊密な連携をとりながら、日々の診療を行っております。救命や治療を行うだけでなく、早期の社会復帰を目標にリハビリテーションを積極的に導入するなど、日常生活に近い状態で過ごしていただけるように心がけて診療を行っています。

以上、麻酔科の診療業務の中で、特に手術に関連する対応について紹介させていただきました。麻酔科では、これからも患者さんにとって最適・最良の医療を提供できるよう対処してまいります。

左:GICUフロア(1号館4階)

新しくなった病棟は通路が広く、重症な患者さんの移動や人工呼吸器をつけてのリハビリなどがより安全に行えるようになりました。

右:GICUの処置室

様々な医療機器を使用できるように部屋は20㎡以上の床面積を確保しており、患者さんのプライベートを重視した構造になっています。

集中治療センターのメンバー