病気を知る

脊髄腫瘍

診断

【分類と診断】

- 硬膜外腫瘍

脊髄腫瘍全体の約15%を占めます。腫瘍は硬膜外腔に存在するので、脊髄は硬膜の外から圧迫を受けます。その大部分は転移性腫瘍です。専門的になりますが、MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像)検査では、T1強調像で低~等信号、T2強調像で高信号、Gd-DTPA投与により強い増強効果などの所見により診断することになります。原発性腫瘍では、神経鞘腫、血管腫、脂肪腫、血管脂肪腫などが多くみられます。 - 硬膜内髄外腫瘍

腫瘍は、硬膜内、またはくも膜下腔に存在し、脊髄を外から圧迫して脊髄障害を引き起こします。脊髄腫瘍全体の約70%を占め、その大部分が神経鞘腫または髄膜腫です。- 神経鞘腫(NeurinomaまたはSchwannoma)

神経鞘腫の約55%は硬膜内、20%は硬膜外、残りの25%は硬膜内外に局在します。硬膜内発生例の約90%が後根(脊髄神経から出ている後ろの枝)発生例であるため、脊髄の後側方に存在することがほとんどです。また、全体の約40%は砂時計型(ダンベル型)を呈し、特に上位頚椎部では約80%と高頻度にみられます。

MRIではT1強調像で低~等信号、T2強調像で高信号を呈し、造影剤投与後T1強調像では、嚢腫状やリング状を示しながら内部が不均一に造影されます。 - 髄膜腫(Meningioma)

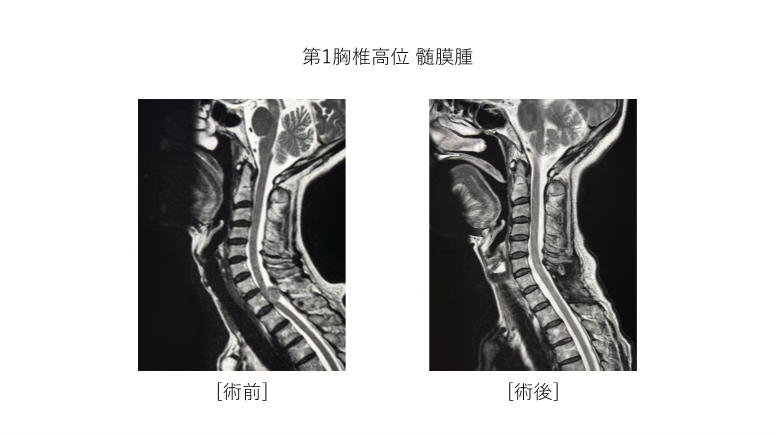

髄膜腫の約60%は胸椎高位に生じ、歯状靭帯付着部の硬膜内層から発生することが多いため、脊髄の側方または前方に多くみられます。神経鞘腫と異なり腫瘍の可動性はほとんどありません。発生母地である硬膜を残してしまうと腫瘍が再発してしまうリスクが高くなるため、硬膜を含めて腫瘍を摘出する必要があります。したがって術前に神経鞘腫との鑑別が重要となります。MRIではT1強調像で低~等信号、T2強調像で等~高信号を呈し、造影剤投与で均一に造影されます(図1)。またCT上、脊髄髄膜腫の約40%に腫瘍内の石灰化が認められます。

- 神経鞘腫(NeurinomaまたはSchwannoma)

- 髄内腫瘍

髄内腫瘍は、脊髄腫瘍全体の5~15%と発生頻度は低く、その大部分(70~85%)は上衣腫もしくは星細胞腫といった神経膠腫(Glioma)です。成人では上衣腫の頻度が高く、逆に小児では星細胞腫の頻度が高くみられます。これらに次いで、血管芽細胞腫(約3~8%)、海綿状血管腫などがあります。また、まれに悪性リンパ腫、悪性腫瘍の転移(髄内転移)と診断されることもあります。- 上衣腫(Ependymoma)

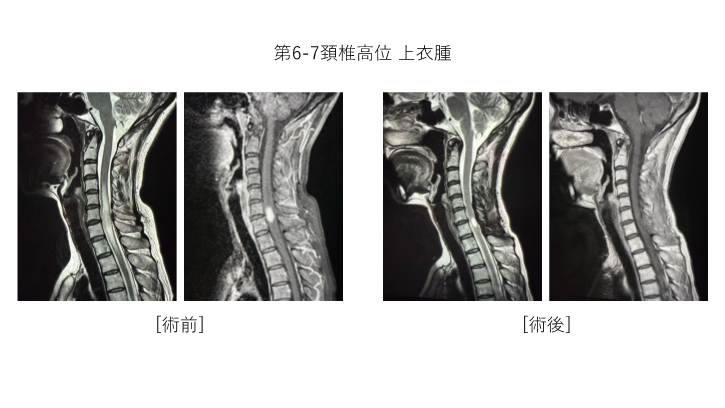

髄内腫瘍のうち最も頻度が高く、脊髄の中心管に存在する上衣細胞から発生します。そのため、腫瘍は脊髄の中心に局在します。

MRIではT1強調像で低信号、T2強調像で高信号を呈し、造影剤投与MRIの増強効果は高率にみられますが、必ずしも均一な造影効果が得られるわけではありません。腫瘍の周辺には出血を反映してT2強調像で低信号を示すことがあり、腫瘍と非腫瘍部との境界がより明確になります。また、約70%に腫瘍の上下(頭尾側)に嚢腫や空洞病変を伴うため、星細胞腫と鑑別するうえで重要な所見となります(図2)。 - 星細胞腫(Astrocytoma)

上衣腫に次いで頻度が多く、頭蓋内に発生した場合と異なり低悪性度であることが多いです。MRIではT1強調像で等~低信号、T2強調像で高信号を呈します。上衣腫と比較して、腫瘍の境界は不明瞭であり、周囲の浮腫も存在し、びまん性の脊髄腫大を示します。造影剤投与による増強効果は様々で、斑状や不整型に増強されるものや、全く造影されないものも存在します。また、上衣腫と異なり、脊髄横断像で腫瘍は偏在することがほとんどで、時に髄外にまで進展していることもあります。

- 上衣腫(Ependymoma)

図1.第1胸髄高位 髄膜腫 (術前および術後MRI T2強調画像 矢状断)

図2.第6-7頚髄高位 上衣腫 (術前および術後MRI T2強調・ガドリニウム造影T1強調画像 矢状断)

治療

脊髄腫瘍治療の第一選択は外科的な腫瘍摘出術となります。近年の顕微鏡視下手術手技の向上により、手術成績は飛躍的に向上し、そのほとんどが肉眼的全摘出術可能となりましたが、一方で星細胞腫は一部を除いて全摘出術が困難となることもあり、部分摘出術となった場合、その予後はほかの腫瘍と大きく異なります。また、手術の際に不用意に広範囲の骨切除を行うと、高率に術後脊柱変形を来すことから、厳重な注意が必要です。可能であれば後方支持組織を温存するために、椎弓形成術や片側椎弓切除術などを選択します。近年では、脊椎後方に存在する棘突起に筋肉を付着させたまま縦割し展開するという、患者さんの体に負担がかからない工夫も行われています。放射線治療に関しては、照射後の脊髄放射線障害(Radiation myelopathy)発症のリスクもあるため、髄内腫瘍の一部の症例(部分摘出後の上衣腫や星細胞腫)を除いてほとんど行われていません。術後の神経合併症の出現や腫瘍残存の可能性などについて術前に十分な説明を行いますが、患者さんとご家族にその内容について理解していただき同意を得ておくこと(インフォームド・コンセント)が特に重要と考えています。

慶應義塾大学病院での取り組み

慶應義塾大学病院では脊髄腫瘍に対し積極的に手術加療を行なっています。脊髄腫瘍は比較的まれな疾患ですが、当院は年間で硬膜内髄外腫瘍 約70-80件、髄内腫瘍 約30件、合計 約100-110件と日本一の手術件数を誇っています。これまでの症例(1989-2024年)をまとめると2,000件超にのぼり、近年はさらに増加の一途をたどっています。また最近では、他県や他大学から紹介される患者数も増えてきております。これは脊髄疾患が非常に繊細な手術手技を要し、手術に伴う危険性が高いために、限られた施設へ紹介される傾向にあるためです。

特に脊髄腫瘍の手術には、術前の画像診断に基づいた的確な術前プランニング、最新の手術器機と顕微鏡視下での確実な手術手技、術中脊髄モニタリングなどが要求され、さらに数多くの治療実績に基づいた治療体系の確立が必要です。なかでも髄内腫瘍の摘出術は難易度が極めて高く、高度な手術技術を要しますが、当院では既に500例を超える治療経験があり、上衣腫、星細胞腫、血管芽細胞腫、海綿状血管腫など、ほぼ全症例で肉眼的全摘出が可能であり、機能的予後に関してもおおむね良好な成績をあげております。これまで肉眼的全摘出術が困難とされてきた星細胞腫であっても、低悪性度の場合は約7割の症例で可能となってきています。また、脊髄内嚢腫性病変(類上皮嚢腫、類皮嚢腫、上衣嚢腫、神経腸管嚢胞、くも膜嚢腫)の治療経験も豊富にあり、安定した治療成績を得ています。

硬膜内髄外腫瘍では神経鞘腫や髄膜腫が多く、特にほかの施設から紹介いただく症例には上位頚髄発生例の砂時計腫、髄膜腫の腹側発生例や再発例などの難易度の高い症例が多くなっていますが、術中モニタリングなどを駆使して、良好な治療成績を得ています。そのほかにも、比較的まれな粘液乳頭状上衣腫に対する手術も多くの治療経験があります。この腫瘍は被膜を破ると容易に腫瘍細胞が髄腔内に広がる(播種)可能性があるため、手術には細心の注意が必要となります。術前に被膜が既に破れている場合は、術後全脳・全脊髄の放射線照射を行うことで再発の防止が可能となっています。

さらには、難治性疾患である脊髄動静脈瘻に関しては術中血管造影可能なハイブリット室で脳神経外科 血管内治療班担当医と合同で手術加療も行なっています。

最後に、当施設では患者さんからの貴重な手術検体提供や遺伝子採血などのご協力のもと脊髄腫瘍の病態解明とより優れた治療法の確立のための基礎研究も行っています。