病気を知る

潰瘍性大腸炎

概要

潰瘍性大腸炎とは、大腸の免疫異常によって大腸粘膜に慢性的な炎症が生じる病気です。炎症は直腸(肛門のすぐ奥)から始まり、連続的に大腸全体へと広がります。炎症が強くなると頻繁な下痢や粘液便、血便、腹痛などの症状を来します。原因として、食事やストレス、腸内細菌の乱れなどの刺激(環境的要因)に対して上手くコントロールができない体質(遺伝的素因)を持つ方々の一部で、何らかのきっかけにより大腸の免疫細胞が過剰に反応してしまい自身の大腸を傷つけてしまう、という機序ではないかと考えられています。患者数に男女差はなく、発症年齢は20代前後が最も多く、比較的若年期に発症しやすい疾患ではありますが、最近では高齢での発症も少なくありません。日本における潰瘍性大腸炎の新規発症者は年に約1万名と増加の一途を辿っており、2021年現在、国内の総患者数はおよそ25万名と推計されています。潰瘍性大腸炎を未だ「完治」させる治療法はなく、厚生労働省により難病のひとに指定されているため、非常に深刻な病気という印象を持たれるかもしれません。しかし、近年、潰瘍性大腸炎の治療法は飛躍的に進歩しており、多くの患者さんが日々の治療によって大腸の炎症を抑えることが可能となり、日々の生活に大きな制限を受けることなく一般の方と同じライフスタイルを送れるようになってきています。

症状

大腸粘膜の炎症により下痢や粘液便(どろっとした白い粘液)が生じます。炎症が強くなると排便回数が増え、粘液に血液が混じるようになります(粘血便)。また腹痛も伴うようになり、特に便意とともに腹痛が増強します(しぶり腹)。重症になると頻繁な水様下痢(夜間も)や多量の血便、強い腹痛、発熱が生じ、貧血や全身倦怠感、頻脈などの全身状態の悪化を伴ってきます。貧血や発熱、頻脈は重症度を決める指標のひとつです。また口内炎、関節炎、皮膚症状(結節性紅斑、壊疽性膿皮症)、眼症状(虹彩炎)など大腸以外の臓器に合併症(腸管外合併症)を生じることもあります。

炎症がしっかり落ち着いている状態を「寛解」といい、そこから再度炎症が悪化することを「再燃」といいますが、潰瘍性大腸炎発症後の経過は、症状の出方により「初回発作型」(発症後寛解を維持し再燃がない)、「再燃寛解型」(寛解と再燃を繰り返す)、「慢性持続型」(寛解が得られず症状が持続する)、「急性電撃型」(急激な悪化により手術を要する)の4つに大別されます。日本の潰瘍性大腸炎患者の多くが再燃寛解型であり、治療薬の進歩により慢性持続型は以前より減少傾向にあります。

診断

問診や身体所見から潰瘍性大腸炎が疑われた場合、大腸内視鏡検査によって大腸粘膜の状態を観察し診断を行います。ほかの疾患の鑑別のために血液検査や便検査、大腸粘膜組織検査などが行われます。

問診・身体所見

潰瘍性大腸炎と診断するには、ほかの疾患との鑑別が必要です。たとえば感染性腸炎(細菌やウイルスによる)は下痢や腹痛を起こしますが、多くの場合1週間以内に症状が改善するため、数週間以上も下痢が続く場合、特に粘液や血液の排泄を伴う場合には潰瘍性大腸炎を疑います。また過敏性腸症候群(IBS)でも慢性的な下痢を起こしますが、IBSでは粘液や血液は出ないこと、寝ている間は便意や腹痛が生じにくいことなどから鑑別します。身体所見では腹痛の部位を確認することによって大腸の炎症の広がりを推測します。また腸管外合併症の有無も確認します。

すでに潰瘍性大腸炎と診断されている患者さんの場合、自分の体調がどのように変化したかという情報は治療方針を決定・変更する際に非常に重要です。1日の便回数、血液や粘液が混じっているか、便の性状(軟便、泥状便、水様便)、腹痛の有無などを確認します。

大腸内視鏡検査

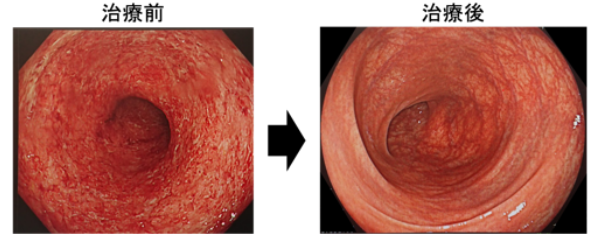

潰瘍性大腸炎の診断を確定するために必須の検査です。大腸粘膜の炎症の範囲や程度を判断するとともに、よく似た症状を来すほかの病気を鑑別するためにも必要な検査であり、必要に応じて内視鏡観察中に生検(顕微鏡で調べるために病変の一部の組織を採取すること)を行います。潰瘍性大腸炎と診断された後も、症状が悪化して新たな治療方針を検討しなければならない場合や、逆に症状が長期間安定して治療を緩和できるか判断する際などに内視鏡検査が行われます(図1)。また長期経過例では炎症による大腸がん発生のリスクが高まるため、無症状でも定期的な大腸内視鏡検査が推奨されます。

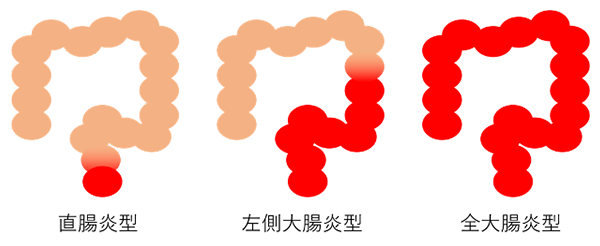

大腸内視鏡による観察の結果、炎症が直腸のみにとどまっている場合を「直腸炎型」、直腸を越えてS状結腸や下行結腸まで広がるものを「左側大腸炎型」、さらに奥まで炎症が広がるものを「全大腸炎型」と呼びます(図2)。

図1.活動期(左)と寛解期(右)の大腸内視鏡所見

図2.潰瘍性大腸炎の病変範囲に基づく分類(赤色:炎症部)

血液検査

血液検査では炎症(CRP、赤血球沈降速度(血沈)、白血球数)、貧血(ヘモグロビン(Hb)値、赤血球数)、栄養状態(総タンパク、アルブミン(ALB)値)、薬剤の副作用(肝・腎・膵など)を把握することが可能です。ただし潰瘍性大腸炎では炎症が軽度の場合にはCRPが上昇しないことも多いため、ほかの検査や症状などと合わせて総合的に判断します。最近では、腸管の炎症を鋭敏に示す血中ロイシンリッチα2グリコプロテイン(LRG)が測定可能となり、CRPが上昇しにくい患者さんの炎症状態の評価に有効な場合があります(ただし保険適応上、次の検査まで3か月以上あける必要があります)。

便検査

潰瘍性大腸炎では、見た目に正常な便であっても少量の血液が混じっていることがあります。便潜血検査は便中の微量の血液を検出する検査で、本来大腸がん検診で使用されるものですが、ある程度大腸の炎症とも相関するため寛解の確認に有用です。最近では腸管粘膜の炎症の評価法として便中のカルプロテクチンの測定が用いられています(LRGと同様に測定間隔は3か月以上)。内視鏡検査と比較して、寛解の判定においては補助的な位置づけではあるものの体の負担が少ない点で有用です。

治療

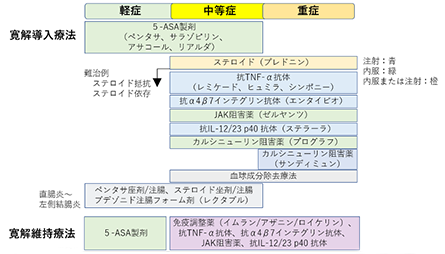

潰瘍性大腸炎の治療目標は、早期の寛解導入と長期の寛解維持を実現することにより生活の質を維持することにあります。そのためには臨床症状や大腸内視鏡検査所見(炎症の範囲と程度)をもとに重症度を判断し、それに見合った治療薬を選択します(図3)。

図3.潰瘍性大腸炎の内科治療(厚生労働省難病研究班の治療指針より改変)

寛解導入療法 ―症状がある状態から寛解を目指す―

・ 軽症〜中等症例

軽症例の第1選択薬として、5-ASA製剤(サラゾピリンⓇ、ペンタサⓇ、アサコールⓇ、リアルダⓇ)が投与されます。5-ASA製剤の有効成分である5-アミノサリチル酸は、腸管粘膜の炎症を抑える効果はありますが免疫力を低下させることがないため、安全性の高い薬剤です。5-ASA製剤には経口薬以外にもサラゾピリンⓇ坐薬、ペンタサⓇ坐薬、ペンタサⓇ注腸液など肛門から投与する薬剤もあります。直腸は口から最も遠い腸管であるため、患部に高濃度の有効成分を到達させるためには肛門から薬剤を投与したほうが効率が良いためです。

5-ASA製剤で改善が得られない中等症例の場合、ステロイド(プレドニンⓇ)の内服が考慮されます。プレドニンⓇは30-40mg/日の量で開始し、1~2週間の割合で徐々に減量します。ステロイドは強力かつ速やかに治療効果が現れるため寛解導入療法として有用な薬剤である一方、長期に投与しても寛解維持効果は乏しいうえに様々な副作用(にきび、顔面が丸くなる(moon face)、不眠、胃痛、免疫低下による感染症、高血圧、糖尿病、白内障、骨粗しょう症など)のリスクがあるため、なるべく数か月以内には中止するよう漸減します。ステロイド剤にも肛門から投与する製剤(リンデロンⓇ坐薬、プレドネマⓇ注腸液、ステロネマⓇ注腸液)があり、また最近ではブデソニドという副作用の少ないタイプのステロイドを用いた泡状注腸剤(レクタブルⓇ注腸フォーム剤)も用いられます。十分量のステロイドを用いても改善しない場合(=ステロイド抵抗例)やステロイドは効くけれども量を減らすと悪化してしまいなかなか減らせない場合(=ステロイド依存例)は難治例と定義され、次のステップの治療法が検討されます。

・ 重症例・難治例

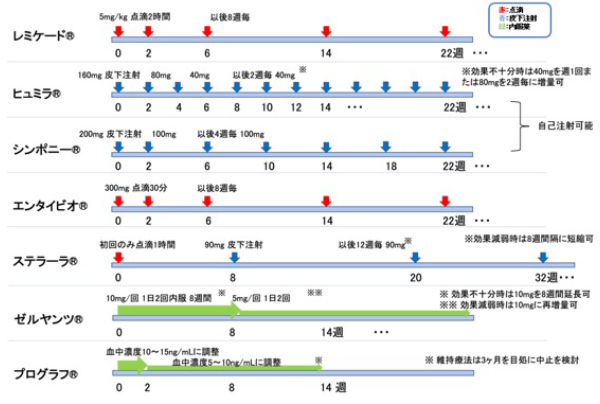

激しい下痢や血便、強い腹痛、高熱などで全身的な消耗が激しい場合、入院での治療が適応となります。腸を休ませるために食事を止め、点滴で水分や栄養を補うなどの全身管理を行います。強い腸管炎症に対し、大量のステロイド(1-1.5mg/kg体重)の静脈点滴投与を考慮します。ステロイド抵抗例やステロイド依存例に対しては分子標的治療薬が用いられます。分子標的治療薬は抗体製剤と低分子化合物製剤に大別されます。現在、抗体製剤には抗TNF-α抗体製剤(レミケードⓇ点滴静注、ヒュミラⓇ皮下注射、シンポニーⓇ皮下注射)、抗インターロイキン12/23抗体製剤(ステラーラⓇ皮下注射)、抗α4β7インテグリン抗体製剤(エンタイビオⓇ点滴静注)が、低分子化合物製剤にはJAK阻害剤(ゼルヤンツⓇ経口薬)、カルシニューリン阻害剤(プログラフⓇ経口薬、シクロスポリンⓇ点滴静注)があり、それぞれ異なるメカニズムによって腸管の過剰な炎症反応を強力に抑制します。抗体製剤は各製剤により投与方法が異なります(図4)。

薬剤とは異なる治療法として、人工透析の器械を応用して血液から炎症細胞を除去する血球成分除去療法があります。副作用は少ないですが、効果発現が緩徐なこともあり、基本的に計5回の治療ですが、効果に応じてもう5回追加することがあります。

各種治療法のどれを選択すべきかについては、重症度やこれまでの治療歴、個人のライフスタイル等とその治療薬の特性を考慮しながら経験豊富な専門医が検討を行います。いずれかの治療を開始しても効果が乏しい場合には、ほかの治療に切り替えることもあります。また難治例の中にはクロストリディオイデス・ディフィシル菌やサイトメガロウイルスなどの感染を合併していることもあり、同感染症の治療の併用が有効な場合もあります。

図4.重症・難治例で用いられる主な薬剤の投与方法

・ 手術療法

薬物治療の奏功しない最重症・激症例の場合や、腸管穿孔、大量出血、中毒性巨大結腸症(腸壁が麻痺して貯留したガスにより腸が破裂しそうなくらい膨らむ)、大腸がんの出現、生活の質を大きく損なう症状が持続する場合などについては、大腸切除術の対象となります。手術では大腸全体を切除し、小腸と肛門をつなげます。この際に小腸の下端をJ字型に反転させて袋状に形成する(回腸嚢)ことで便を溜めるスペースを作ったうえで肛門と吻合します。慶應義塾大学病院では、可能な限り腹腔鏡を用いた手術を行うことで、おなかの傷を小さくし、癒着も生じにくくなるよう工夫をしています。状態が悪く小腸と肛門の吻合が安全に行えないと判断される場合には、一時的に小腸で人工肛門を造設し、小腸と肛門が完全にくっつくのを待って人工肛門を閉鎖するという手順を踏むこともあります。

寛解維持療法 ―症状が治まった寛解の状態を維持する―

軽症例で5-ASA製剤で寛解導入が得られた場合には、そのまま5-ASA製剤を長期継続し寛解維持に努めます。中等症で寛解導入にステロイド治療を要した場合、ステロイドの漸減中止が可能であれば5-ASA製剤での寛解維持を行いますが、ステロイド依存例では免疫調整剤であるチオプリン製剤(イムランⓇ/アザニンⓇ、ロイケリンⓇ)へと切り替えます。ただしチオプリン製剤は効果が現れるのが比較的遅い(1-3か月程度)ため、ステロイド治療中のうちに併用を開始することが一般的です。一部の患者さんでチオプリン製剤による重篤な副作用(白血球減少や脱毛)が生じることが知られていますが、最近では遺伝子検査(NUDT15遺伝子多型)により副作用の出やすいひとを事前に見つけることが可能となり、より安心してチオプリン製剤を扱うことができるようになっています。重症例で用いる分子標的治療薬のうち、カルシニューリン阻害剤は長期投与による副作用(腎機能障害など)の懸念から寛解維持療法には適していませんが、それ以外の抗体製剤やJAK阻害剤に関しては、重症例や難治例に対する寛解維持療法として長期に投与が行われます。寛解期には症状がないため薬の服用を忘れたり中断したりしがちですが、再燃を防ぐためにも寛解維持療法をしっかりと継続していくことが重要です。

生活上の注意

食事・運動・睡眠について

一般的に、寛解期の潰瘍性大腸炎の場合には食事制限は必要ありません。腸内環境を整えるために食物繊維や発酵食品などを摂取するのもよいでしょう。ただし、暴飲暴食や刺激物(大量の香辛料など)は腸炎を誘発する可能性があるため控えます。疾患活動期で下痢や出血がみられる場合は、消化の悪いものや脂っこいもの、アルコール類などは控えます。入院が必要なほど重症な場合には一時的に絶食し腸管安静を図ります。運動については寛解期であれば特に制限はありませんが、活動期で貧血や全身消耗がみられる場合は安静休養が必要です。ストレスや睡眠不足などによる自律神経の乱れは潰瘍性大腸炎を悪化させることがあるため、生活リズムを整え、十分な睡眠をとり、疲れやストレスが溜まっている時はしっかり休息をとることが大切です。

解熱鎮痛剤について

潰瘍性大腸炎など消化管疾患をお持ちの方の場合、発熱時や疼痛時に使用する解熱鎮痛剤としては腸への負担が少ないアセトアミノフェンがよく用いられます。NSAIDsと総称される強めの解熱鎮痛剤(ロキソニンⓇやボルタレンⓇなど)は場合によっては腸炎を悪化させる可能性もあるため、もし使用する場合でも最小限にとどめるなど慎重な対応が必要です。

感染症対策について

5-ASA製剤を除く潰瘍性大腸炎治療薬はいずれも多かれ少なかれ免疫を抑制する作用をもちます。薬の種類や量、組み合わせなどによっては病原体に対する抵抗力が低下し感染症を起こすリスクがあるため、治療薬開始前に感染がないか検査します。特に免疫力が低下している時に注意すべき感染症として、B型肝炎、結核、帯状疱疹、サイトメガロウイルス腸炎、ニューモシスチス肺炎などが挙げられます。治療中は感染対策として手洗い、うがい、人混みでのマスク着用を励行し、体調がすぐれない時は早めに医療機関を受診しましょう。

ワクチン接種に関しては、ワクチンの種類によって対応が異なります。インフルエンザワクチンやB型肝炎ワクチンなどの不活化ワクチンや、新型コロナウイルスワクチンのmRNAワクチンなど、病原体の一部分を用いたワクチンの場合は問題なく接種可能です。免疫抑制治療中の方の場合、これらのワクチンを接種しても抗体が十分作られないことがあり、場合によっては複数回のワクチン接種が必要になることもあります。一方、生ワクチン(麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘・帯状疱疹など)は弱毒化した病原体そのものを接種するため、免疫抑制状態の方の場合はワクチンで感染を起こしてしまう可能性があります。そのため生ワクチンの接種が必要な場合は一定期間免疫抑制治療を中止する必要があります。潰瘍性大腸炎と診断された際は、将来免疫抑制系治療を行う可能性を考慮し、ご自身がこれら病原体に対する抗体を持っているのかあらかじめ血液検査で確認し、抗体を持っていなければ治療開始前までにワクチンを接種しておくことをお勧めします。

新型コロナウイルス感染症、および新型コロナウイルスワクチン接種に関しては、厚生労働省ホームページ、および難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班「JAPAN IBD COVID-19 Taskforce![]() 」に最新情報が随時更新されておりますので、そちらをご参照ください。

」に最新情報が随時更新されておりますので、そちらをご参照ください。

妊娠・出産について

潰瘍性大腸炎であっても妊娠・出産は可能です。ただし、お腹の中で赤ちゃんがしっかり成長し、無事出産を迎えるためには極力潰瘍性大腸炎を落ち着かせてお母さんの体調が良好であることが最も重要です。そのためには、妊娠時期を通じて寛解状態が維持できるよう、しっかり治療を継続することが大切です。妊娠を計画されている方は担当医としっかり相談しましょう。

妊娠中に抗体製剤を継続されている場合、妊娠後期に胎盤が形成されると臍帯血を通じて赤ちゃんに抗体製剤の成分が運ばれ、出生後しばらく赤ちゃんの体内に抗体製剤が残留することが知られています。成長には問題ないのですが、本来出生後接種が必要な生ワクチン(BCG、ロタワクチン)に関して抗体製剤成分が消失するまで接種を控える必要があります。事前に担当医と新生児のワクチン接種スケジュールについてしっかり相談しておきましょう。

慶應義塾大学病院での取り組み

難治の患者さんのために多くの治験や臨床試験を行っています

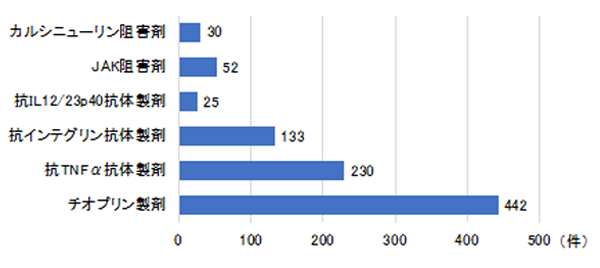

慶應義塾大学病院消化器内科には東京はもとより首都圏内外からも多数の患者さんが来院いただき、全国の潰瘍性大腸炎の約1%を占める患者数(2020年現在、約2,200名)を誇る全国トップクラスの炎症性腸疾患センターとして、経験豊かな専門医が最先端の知識と技術をもって検査・治療にあたっています(図5)。また、潰瘍性大腸炎の病態解明の研究(臨床研究)や難治例に対する新しい治療法の開発(治験)、新しい検査技術の開発、体への負担が少ない大腸検査法の実施など様々な取り組みを行っています。詳細は消化器内科ホームページ![]() をご参照ください。

をご参照ください。

図5.当院での潰瘍性大腸炎の主な治療成績(2020年1月〜12月)

妊娠・出産を希望される患者さんへ

当院は潰瘍性大腸炎で治療を継続しながら妊娠・出産された患者さんを多く経験しており、産科と協力しながら積極的に取り組んでいます。妊娠・分娩に関する不安・疑問点などがありましたら主治医・医療スタッフにご相談ください。