病気を知る

側頭骨腫瘍

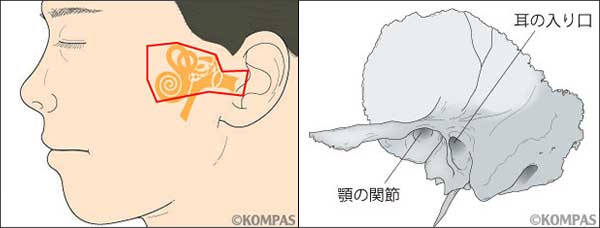

側頭骨腫瘍とはあまり聞き慣れない言葉だと思いますが、側頭骨にできる腫瘍性病変の総称です。側頭骨腫瘍は発生頻度が低いために、全国でも治療経験を有する施設は限られます。また、側頭骨腫瘍の大部分は、手術による治療が唯一の治療法となりますが、側頭骨という人体でもっとも複雑な構造物の中(図1)にできているために、手術の難易度が高く、限られた施設でのみ手術が行われています。

慶應義塾大学病院耳鼻咽喉科では、側頭骨腫瘍に対する外科的治療を専門に行う「側頭骨外科外来![]() 」を2012年に開設しました。いままでの豊富な治療経験を生かし、安全に専門性の高い治療を提供することを目指して、治療に当たっています。この10年間で全国最多となる、およそ200例の側頭骨腫瘍に対して手術加療を行ってきました。ここでは、まれな側頭骨腫瘍の中でも比較的頻度の高い、外耳道がん、グロームス腫瘍、顔面神経鞘腫、錐体尖部病変(真珠腫、コレステリン肉芽腫)について解説します。側頭骨外科の対象疾患の中でもっとも頻度の高い聴神経腫瘍は、独立した項目として記載がありますので、そちらをご覧ください。

」を2012年に開設しました。いままでの豊富な治療経験を生かし、安全に専門性の高い治療を提供することを目指して、治療に当たっています。この10年間で全国最多となる、およそ200例の側頭骨腫瘍に対して手術加療を行ってきました。ここでは、まれな側頭骨腫瘍の中でも比較的頻度の高い、外耳道がん、グロームス腫瘍、顔面神経鞘腫、錐体尖部病変(真珠腫、コレステリン肉芽腫)について解説します。側頭骨外科の対象疾患の中でもっとも頻度の高い聴神経腫瘍は、独立した項目として記載がありますので、そちらをご覧ください。

図1.左:体表から見た側頭骨外科の取り扱う範囲(体の深部)、右:外側から見た側頭骨標本の模試図

外耳道がん

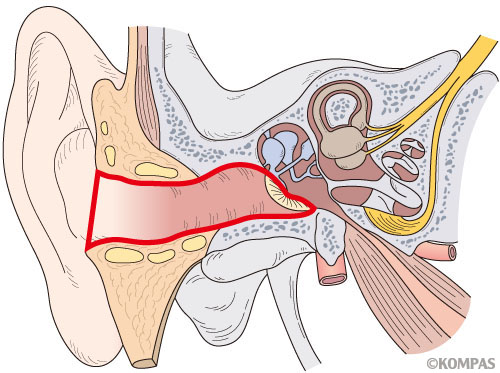

中耳、外耳(外耳道、耳介)にできる悪性腫瘍を聴器悪性腫瘍と総称しますが、そのうちでもっとも頻度が高いものが外耳道がんです。耳の入り口から鼓膜までの間(図2)にできるがんで、扁平上皮がんというがんがもっとも多くみられます。症状は、持続する耳だれ(血性の耳だれのこともあります)がもっとも多く、痛みを伴うことも多くあります。「慢性外耳道炎」の診断で、外耳道の処置や治療を続けても治りが悪い場合、外耳道がんが原因となっていることがあり、注意が必要です。見た目だけでは慢性炎症と区別がつかないことも多く、組織生検による確定診断が必要になります。

治療は、手術による摘出が可能な場合、手術が大原則になります。手術前後に薬物療法(化学療法)や放射線療法を行うこともあります。いろいろな施設からの報告を平均すると、手術可能例での5年生存率は80%以上、手術不可能例での5年生存率は40%以下程度と、治療成績に大きな差があります。

症例数は、国内で報告されている中で多いものでも、1施設あたり年間数例程度と、極めてまれです。その中で、当科では平均で年間5~6例ほどの治療を担当しており、国内では有数の治療実績があり、さまざまな医療機関より患者さんが紹介されて受診しています。手術可能例における治療成績は極めて良好です。

手術による加療が難しいと判断される場合、あるいは手術による加療では大きな術後合併症が避けられないと判断される場合、放射線治療科と協同で放射線化学療法を施行しています。重粒子線などの先端医療に関しては、当科では治療設備がなく、専門施設へのセカンドオピニオン受診を勧めています。

図2.外耳道がんの発生部位(赤線で囲われた中:耳の入り口から鼓膜の間)

グロームス腫瘍

グロームス腫瘍とは聞き慣れない言葉だと思いますが、頸静脈や鼓室神経叢に沿って存在する傍神経節という組織から発生する良性腫瘍のことを指します。良性腫瘍ですが、周囲の組織を破壊しながら緩徐に増大するために、さまざまな症状を呈し得る難治性の疾患です。主に耳の中にできる鼓室型、頸静脈に沿ってできる頸静脈球型に分かれ、鼓室型や頭蓋外に存在する頸静脈球型の治療は耳鼻咽喉科単独で、頭蓋内への進展がみられる場合には耳鼻咽喉科に加えて脳神経外科と合同で、それぞれ治療にあたる必要があります。小さい段階で発見されたものは経過観察となることがありますが、治療の原則は手術による摘出が必要で、とても出血しやすい腫瘍であることから手術の難易度が高く、耳鼻咽喉科・脳神経外科ともに頭蓋底・側頭骨の手術経験が豊富な施設での治療が必要となります。

症状として、難聴、耳鳴り、耳閉塞感を生じることが多く、患者さんの多くは初めに耳鼻咽喉科を受診します。特に耳鳴りは「心臓、血管の拍動音が聞こえる」という症状(拍動性耳鳴)として出ることがあります。腫瘍が増大して周囲の組織を巻き込んでいくと、顔面神経麻痺、嚥下障害(飲み込みの障害)、嗄声(させい:声のかすれのこと)などの症状を呈する可能性があります。診断は、臨床症状、鼓膜所見、聴力検査などから腫瘍の存在を疑って、CTやMRIを撮影することにより発見されます。

治療は、前述したとおり手術が中心となりますが、血管に富む腫瘍であるため、特に頸静脈球型であれば術前に脳神経外科によって血管塞栓術を行った後に、摘出術を行います。手術が難しい症例や手術後の残存病変に対して放射線療法が行われることもありますが、長期の治療成績は報告されていません。

また、当科は全国的な「傍神経節腫瘍における遺伝子変異」を調べる研究の事務局を担当しており、本疾患の発症に関連していることが疑われる遺伝子変異を積極的に調べています。遺伝子検査をご希望の方は、外来にてご相談ください。

顔面神経鞘腫

顔面神経に生じる良性腫瘍です。まれな疾患ですが、顔面神経が腫瘍化するために顔面神経麻痺を生じるほか、難聴やめまいで発症することもあります。当科では過去30年間に45例の患者さんの治療を担当してきましたが、この数は報告されている中では国内最多です。その45例の経験に基づき、腫瘍の増大の有無や顔面神経麻痺の程度に応じた治療方針を確立してきました。原則的に、顔面麻痺がない場合には経過観察を行い、顔面麻痺を生じてしまった場合には麻痺の程度に応じて、腫瘍の全摘出や部分摘出、あるいは薬物療法と顔面神経減圧術による麻痺の回復を目指す治療のいずれかの、治療法を選択することになります。すでに麻痺が高度な場合には、腫瘍の摘出と同時に顔面神経再建を行う場合もあり、形成外科と協同して手術を行います。

本疾患に対する最先端の治療としては、当科における豊富な聴神経腫瘍手術経験で培った「術中持続顔面神経モニタリング」の技術を用いて、側頭骨内の顔面神経鞘腫に対しても同様の神経モニタリングを行いながら、腫瘍をなるべく多く摘出する(亜全摘)手術を行っています。本治療は国内耳鼻咽喉科の中ではほぼ当科のみで可能な手術法であり、実際に麻痺の程度を悪化させることなく、可能な範囲の腫瘍摘出を行えています。

現在、本疾患に対するセカンドオピニオンも数多く受け入れています。治療法の選択に迷った場合には、一度当科、セカンドオピニオン外来にてご相談ください。

錐体尖部病変(真珠腫、コレステリン肉芽腫)

錐体尖とは、側頭骨の最内部に位置し、解剖学的にもっとも複雑な箇所の一つです。周囲に三叉神経(顔面の知覚)、顔面神経(顔面の動き)、聴神経(聴こえと平衡)などの重要な神経が隣接する大事な場所でもあります。最近のCTやMRIなどの画像の進歩によって、無症状であってもその錐体尖に病気が見つかることが多くなってきました。その代表的なものが、錐体(尖)部真珠腫およびコレステリン肉芽腫と呼ばれる疾患です。

真珠腫は「真珠腫性中耳炎」の項で解説されているとおりの病態ですが、錐体尖という特殊な場所に進展ないし発生した場合、手術の難易度が高く、当科を含めた特殊な医療機関でのみ治療が行われています。時には、脳神経外科による開頭を行った後に、耳鼻咽喉科が摘出を行うこともあります。

コレステリン肉芽腫は、感染などを契機に炎症による滲出液が貯留した状態で、長期にわたって液貯留が継続すると嚢胞形成が行われ、さらに出血を伴って生じる肉芽腫病変と考えられています。中耳腔(鼓膜の奥)や乳突蜂巣に生じることが比較的多くみられますが、錐体尖部に生じることもあります。錐体尖部で嚢胞が大きくなると難聴やめまいなどを生じることがありますが、最近はCTやMRIなどによって無症状のまま見つかることの方が多くなってきています。

治療の基本は閉塞した空間である嚢胞を開放し、開放された状態が続くような工夫を行う必要があります。

しかしながら錐体尖部の場合、嚢胞を開放することが簡単ではなく、かつ開放し続けることが極めて難しくなります。したがって無症状の場合には、大部分の症例では定期的な画像診断を行い、しばらく経過観察を行うことになります。病変の増大傾向が明らかな場合には、手術的治療を考慮する必要が出てきます。その場合には、耳から側頭骨を削って開放するか(側頭骨手術)、あるいは鼻から内視鏡下の手術を行い鼻の奥の蝶形骨洞経由で開放するか(KOMPASあたらしい医療「経鼻内視鏡頭蓋底手術」をご参照ください。)さらには脳神経外科と協同して開頭手術も併用する形で、病変を開放する手術を行う場合もあります。脳神経外科と協同して行う手術例も豊富であり、病変の大きさや症状に応じて、適切な手術法を選択しています。