あたらしい医療

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

残存聴力活用型人工内耳(EAS:Electric Acoustic Stimulation)

はじめに

人工内耳は、現在世界で最も普及している人工臓器の一つで、聴覚障害があり補聴器での装用効果が不十分である方に対する聴覚獲得法です。

従来は両側とも純音聴力検査にて90dB以上の方で補聴器でも会話が難しい方であり、補聴器の装用効果がほとんど認められない方を対象としていました。さらに、従来の人工内耳の適応が拡大し、残存聴力活用型人工内耳が行われるようになりました。中音から高音域のみの難聴者に対しても補聴器と人工内耳を組み合わせることで治療が可能になりました。

残存聴力活用型人工内耳の適応

下記の 4 条件全てを満たす感音難聴患者が適応です。

1)-1

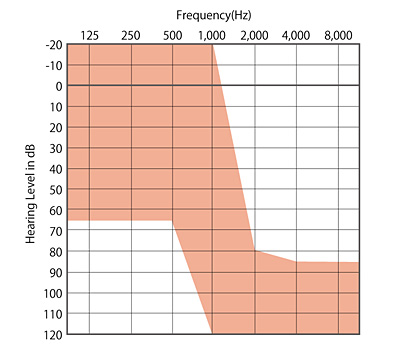

純音による左右気導聴力閾値が下記のすべてを満たす(図1)。

125Hz、250Hz、500Hzの聴力閾値が65dB以下 / 2000Hzの聴力閾値が80dB以上 / 4000Hz、8000Hz の聴力閾値が 85dB 以上。

※ ただし、上記に示す周波数のうち、1 カ所で10dB以内の範囲で外れる場合も対象とする。

1)-2

聴力検査、語音聴力検査で判定できない場合は、聴性行動反応や聴性定常反応検査(ASSR)等の 2 種類以上の検査において、1)-1 に相当する低音域の残存聴力を有することが確認できた場合に限る。

2)

補聴器装用下において静寂下での語音弁別能が65dB SPLで60%未満である。

※ ただし、評価は補聴器の十分なフィッティング後に行う。

3)

適応年齢は通常の小児人工内耳適応基準と同じ生後 12 か月以上とする。

4)

手術により残存聴力が悪化する(EAS での補聴器装用が困難になる)可能性を十分理解し受容している。

禁忌・慎重な適応判断が必要なものは一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会が定めた人工内耳適応基準および小児人工内耳適応基準 2014 の「禁忌」・「慎重な適応診断」に準ずる。

純音聴力検査では図1の赤色部分にあてはまることが必要です。さらなる検査は当院で行い適応を決定させていただきます。

図1 残存聴力活用型人工内耳(EAS)の適応となる聴力像(赤色部分)

新医療機器使用要件等基準策定事業 (残存聴力活用型人工内耳)報告書(一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会. 平成26年3月)よりMEDEL社作成の図を引用