研究の背景

ヒトの腸管(小腸および大腸)の粘膜、いわゆる上皮は水分や栄養分の吸収を主に担っています。腸管上皮には、この生命活動の維持に必須の機能に加えて、腸内に無数に存在する細菌へのバリアとなる粘液や抗菌物質を分泌する働きや、食欲や腸管の動きを調節するホルモンの分泌など、様々な重要な機能が備わっています。これらの全く異なる役割をまかなうため、腸管にはそれぞれの機能を専門的に担当する分化細胞(注1)が数多く存在します。分化細胞は消化器の病気にも密接に関わっています。例えば、水分や栄養の吸収が不良になると脱水や栄養失調になり、腸管ホルモンのバランスが崩れると下痢や便秘になります。

分化細胞は機能を発揮することに特化しており、長くても2~3週間で寿命を迎えた後に、そのまま老廃物として腸管内に排泄されます。このように絶えず失われていく分化細胞を供給するため、腸管上皮には全ての分化細胞の生みの親である幹細胞が存在します。幹細胞は生涯にわたって分化細胞を生み出すとともに、幹細胞を枯渇させないために自己を複製します。私たち研究グループは、2009年にマウスの腸管上皮の幹細胞を体外で永続的に三次元培養するオルガノイド技術を開発しました(注2)。さらに2011年にはヒトの腸管上皮のオルガノイド培養に成功し、ヒトの正常腸組織や腫瘍細胞を培養皿の上で培養することが可能になりました。しかしながら、従来の培養条件では、ヒトの腸管上皮幹細胞は分化細胞を生み出すことができず、多様な分化細胞から成るヒト腸管上皮オルガノイドを長期に培養することは困難でした。

研究の概要

本研究では、従来の培養条件を改良することで、ヒト腸管上皮オルガノイドをより生体に近い状態で培養する新規技術を開発しました。幹細胞がどの分化細胞になるか、あるいは幹細胞のままであり続けるかの運命は、細胞の周りの環境にどのような増殖因子(注3)が存在しているかにより定まります。生体内ではこれらの増殖因子が協調し分化細胞と幹細胞のバランスをとっています。しかし、従来のオルガノイド培養では、生体内に存在しない増殖因子が使用されており、この因子がヒトの腸管上皮幹細胞の分化を阻害する作用を持つため、分化細胞を維持したヒト腸管上皮オルガノイドを作ることは困難でした。

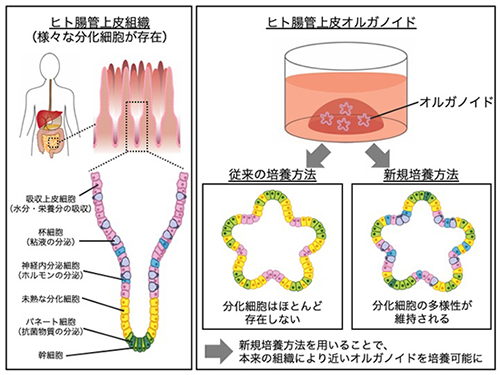

私たちは、幹細胞をより生体内に近い環境に置くことで、オルガノイドでも生体組織と同様に分化細胞が絶えず生み出されるようになると考えました。そこで、ヒトの腸管組織に実際に存在する10種類の増殖因子に着目し、その組み合わせを網羅的に検討しました。その結果、IGF-1とFGF-2という2つの増殖因子を組み合わせることで、ヒト腸管上皮オルガノイドを効率的に培養できることを見出しました。さらに、従来使用していた増殖因子をIGF-1とFGF-2で置き換えることで、幹細胞から多様な分化細胞が生じ供給され続けるという実際の腸管上皮でみられる現象を再現したオルガノイドを永続的に培養することが可能になりました(図1)。

図1. ヒト腸管上皮組織とヒト腸管上皮オルガノイドの培養方法

新規培養技術を用いることで、多様な分化細胞が供給され続けるヒト腸管上皮オルガノイドの安定培養が可能になった。腸管上皮幹細胞(黄緑)は未熟な分化細胞(黄)を経て様々 な機能的な細胞へと分化する。従来の培養技術では分化細胞の多様性はほとんど失われていたが、新規培養法によってその多くを再現することが可能となった。

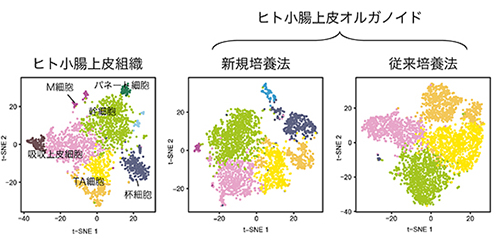

電子顕微鏡を用いた超拡大観察によって、IGF-1とFGF-2を用いて培養したヒトの腸管上皮オルガノイドは、生体組織と同等の分化細胞を有することが細胞構造レベルで分かりました(図2)。さらに、最新技術(シングルセルRNAシーケンス)を用い、オルガノイドを形成する数千の細胞の1つ1つについて個別に遺伝子発現を解析したところ、腸上皮組織に存在する多様な分化細胞のほとんどは新規培養法によってオルガノイド内で再現されることが単一細胞レベルで明らかになりました(図3)。

図2. 新規培養条件を用いて培養したオルガノイドの電子顕微鏡画像

新規培養条件を用いて培養したオルガノイドの電子顕微鏡画像。従来の培養法では再現できなかったパネート細胞、内分泌細胞、杯細胞が細胞構造レベルで確認された。青い矢印 は内分泌細胞の分泌顆粒(ホルモンを内部に含む)を示している。

図3. ヒト小腸上皮組織およびオルガノイドのシングルセル解析

それぞれの点は1つ1つの細胞に相当し、遺伝子発現パターンが似た点(細胞)同士が近くに配置されている。さら に、細胞の種類に応じて色分けを行なった。新規培養条件で培養したオルガノイドは、ヒト組織に存在する多様な細胞を再現していることが分かる。

今後の展望

生きた正常組織を研究する場合、従来は臨床試験や動物モデルを対象とした研究が必要とされてきましたが、近年これに正常組織の長期培養を可能にするオルガノイド技術が新たな選択肢として加わりました。さらに、本研究で開発した新規培養法を用いることで、より本来の組織に近いヒト腸管上皮オルガノイドを効率的かつ半永久的に培養することが可能になります。これにより、従来マウスで行っていた薬剤試験や遺伝子機能解析、および新規治療薬の臨床試験などを、培養皿の上で高精度かつ簡便に行うことができるようになることが期待されます。

【用語解説】

(注1)分化細胞

腸に限らず、生物の臓器・組織には特定の機能を専門的に担う様々な細胞が存在する。幹細胞がこれらの機能的な細胞に変化することを分化と呼ぶ。幹細胞からの分化は基本的に一方通行で、腫瘍や炎症などの特殊な状況以外では、分化細胞が幹細胞に戻ることはめったにない。

(注2)オルガノイド

オルガノイド(Organoid)とは「臓器(Organ)」と「~に類似したもの(~oid)」から成る科学造語で、広義には三次元培養を用いて作られる臓器あるいは組織の特徴を有する細胞塊を指す。オルガノイドには大きく分けてiPS細胞などからの万能分化細胞から作られたものと、成熟した組織の幹細胞を直接培養したものが存在し、本研究では後者を使用している。組織幹細胞由来のオルガノイドの培養には、細胞の足場となる栄養豊富なゼリー状物質(マトリゲル)と様々な増殖因子(後述)を含む培養液を使用する。

(注3)増殖因子

生体内に存在するそれぞれの細胞は、どのタンパク質を作るか、増殖するかしないか、どの細胞に分化するか、などの多くの判断を細胞外からの信号に依存している。そのうち、

特に細胞の増殖や分化に関係する信号を伝えるタンパク質を増殖因子と呼ぶ。幹細胞に作用する増殖因子はそれぞれの臓器で異なっており、オルガノイド培養法では培養する

組織ごとに増殖因子の組み合わせを最適化する必要がある。

参考文献

Human Intestinal Organoids Maintain Self-Renewal Capacity and Cellular Diversity in Niche-Inspired Culture Condition.

Fujii M, Matano M, Toshimitsu K, Takano A, Mikami Y, Nishikori S, Sugimoto S, Sato T.

Cell Stem Cell. 2018 Dec 6;23(6):787-793.e6. doi: 10.1016/j.stem.2018.11.016.

左より:藤井正幸(坂口光洋記念講座(オルガノイド医学)訪問研究員)、佐藤俊朗(同教授)、 股野麻未(同研究員)

最終更新日:2019年5月1日

記事作成日:2019年5月1日