聴神経腫瘍の概念

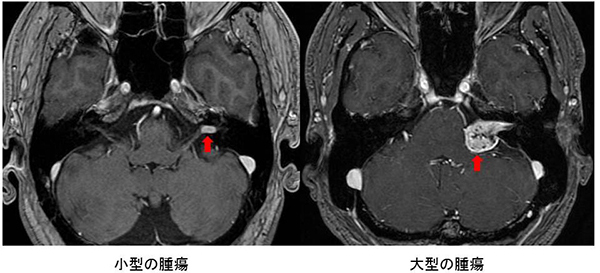

聴神経とは、聞こえの情報を脳に送る蝸牛(かぎゅう)神経と平衡感覚についての情報を送る前庭(ぜんてい)神経との2種類の神経の総称です。そして、これらの神経に生じる腫瘍を聴神経腫瘍と言います(主に前庭神経から生じます)。大部分は良性腫瘍ですが、腫瘍が神経を圧迫し、伸展させたり、耳の機能そのものを低下させることによって、めまいや難聴、耳鳴りを発症します。また、腫瘍が大きくなると、顔面神経麻痺(運動障害)や顔面のけいれん、知覚麻痺などを生じるほか、脳を圧迫することで歩行障害や意識障害等を生じることもあります(図1)。

図1

診断

聴神経腫瘍は、脳腫瘍の7~10%を占めるとされていますが、その発生頻度は一生涯あたり、500人に1人を超えると言われています。MRIで聴神経腫瘍と同じように映ってくる腫瘍には、顔面神経から生じる顔面神経鞘腫や血管の腫瘍である血管腫等がありますが、その頻度は高くありません。確実に診断するためには手術によって腫瘍の一部を採取し、顕微鏡を用いた組織学的検査を行う必要があります。その意味で言えば、手術を行わない限りは「MRIに映っている腫瘍は、その映り方の特徴から聴神経腫瘍である可能性が高い」という判断のもとに治療を進めていくことになります。

治療

一般に聴神経腫瘍の治療法には、手術と放射線治療の2つがあります。聴神経腫瘍のほとんどが良性腫瘍であり、1年で平均1~2mm程度の速さで大きくなるとする報告から、発見されたときに腫瘍があまり大きくなければ、どの程度の速さで大きくなるか、しばらく経過を見ることが多いです(数年間の観察期間に限って言えば、70%の患者さんで腫瘍が大きくならなかったという報告もあります)。

経過観察

聴神経腫瘍の経過観察は、定期的にMRIを撮影することで行います。はじめのMRIから6か月~1年の間にMRIを撮影し、変化がなければ、その後も1年に1度のペースで数年間経過を見ていきます。ただし、聴神経腫瘍であると確定するための診断は、前述したように、腫瘍の一部を採取して組織学的に診断する以外に方法がありませんので、この時点では「画像上は聴神経腫瘍である可能性が高い」という判断のもとに経過を見ているに過ぎません。したがって、経過観察中に症状の進行や腫瘍の増大が速いことが確認された場合には、放射線か手術による治療を早期に考慮することになります。

一方、腫瘍が大きくならなくても、急に聴力が低下したり、めまい発作が生じたり、まれに顔面神経麻痺が発症することがあります。この場合、副腎皮質ステロイドを中心とした薬剤の投与によって、神経機能を回復させるように働きかけをしますが、低下したまま回復しないこともあります。さらには、一度回復した聴力が再度低下することもあります。また長期間の経過観察中には聴力が徐々に低下することが多いのですが、それを予防できる薬は今のところありません。

放射線治療

放射線治療には、ガンマナイフやサイバーナイフと呼ばれる特殊な装置を用いた方法と、がんの治療に用いる装置を利用した分割照射法の2つの方法があります。これらの治療は体への負担が相対的に少なく、体力のない患者さんや他の病気を患っている患者さん、ご高齢の患者さんには良い治療法だと考えられます。さらに治療に要する時間も手術に比べて短くて済むという特徴もあります。多くの症例で長期的な腫瘍の増大を止めることができ、有効な治療法と考えられます。

放射線による副作用には、聴力低下、めまい、顔面神経麻痺などがあります。これらが生じる頻度は手術に比べて低いとされていますが、長期的に経過観察をすると放射線照射後の聴力は低下する例が多く、長期的な聴力成績は不良です。

以上のように、ガンマナイフなどによる放射線治療は、体に優しく、施行直後の副作用も少ない有効的な治療法です。しかし、残念ながら放射線の治療を行っても効果がない症例があります。たとえば、腫瘍の内部に水がたまるようになる「嚢胞状変性」を来した腫瘍では、治療効果が劣ることがわかっています。また、放射線照射後に腫瘍が増大する場合には、手術を追加しなければなりませんが、放射線治療の後は一般的に手術が難しくなるのが問題とされています。

さらに、放射線によって良性腫瘍のはずの聴神経腫瘍が悪性化するという可能性も、まれではありますが指摘されています(現在まで、世界中で10数例の報告があります)。放射線による悪性腫瘍の発症は、治療後10年以上たってから起こることが多いと言われていることから、若い患者さんに対して放射線治療を行う場合には、その危険性を十分に理解して施行する必要があると言えます(若い患者さんには放射線治療をやるべきではないという意見もあります)。

さらに放射線治療の後には、腫瘍が一時的に大きくなることが多いため、腫瘍の直径が頭蓋内で20mmを超える症例では、治療後に脳が圧迫を受ける危険性があります。また、場合によっては治療後に水頭症(脳脊髄液の循環障害)が生じるために、脳脊髄液を排出するためのシャント手術などが必要になることもあります。(なお、慶應義塾大学病院にはガンマナイフの施設がありませんので、ガンマナイフによる治療を希望される方に対しては、施行可能な施設へ紹介をしています。)

手術治療

聴神経腫瘍の手術には、大きく2つの目的があります。1つは腫瘍の増大に伴って生じ得る脳の障害を予防すること、もう1つは現在の神経機能を維持することです。残念ながら多くの場合、腫瘍によって失われた神経機能を手術によって回復させることはできません。したがって、腫瘍の増大によって将来失われる可能性の高い神経機能を、腫瘍を摘出することで守る、ということが主要な目的になります。また、発見された時点で腫瘍の大きさがすでに大きく、放射線治療を行えないような場合には、手術以外の治療法はなく、その目的は生命の危険を回避し、さらに起こり得る神経症状を回避することになります。なお、このような大きな腫瘍に対しては脳神経外科![]() が中心となって手術しています。

が中心となって手術しています。

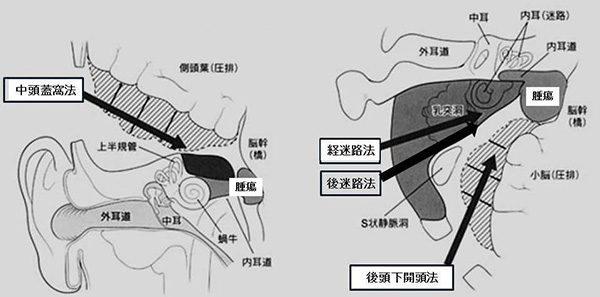

手術には、主に3つの方法があります(図2)。1つは後頭部から腫瘍を摘出する後頭下開頭法(後S状静脈洞法)という方法で、脳神経外科が一般的に行う方法です。大きな腫瘍から小さな腫瘍まで対応でき、症例によっては聴力を保存することも可能な、有用な治療法です(詳しくは聴神経腫瘍(脳神経外科)をご覧ください)。

耳鼻咽喉科が主に行う手術法には2つあり、1つは中頭蓋窩法、もう1つは経迷路法と呼ばれる手術法です。中頭蓋窩法は、頭の横(側頭部)の骨を取りはずして、側頭葉を持ち上げながら腫瘍を摘出する方法で、主に内耳道内の小腫瘍に対して選択されます。術前の聴力が良好な方に行われることが多く、腫瘍の摘出により聴力の保存を目指した手術法ですが、聴力の温存率は50~60%程度であり、残念ながら手術により聴力が悪くなる可能性もあります。また他の手術法と比べて若干、顔面神経麻痺(一過性のものも含めて)を生じる可能性が高いとされています。手術中に側頭葉が圧迫されるというデメリットもあります。

もう1つの経迷路法は、耳の後ろから、中耳、内耳を経由して腫瘍を摘出する手術法で、これは耳鼻咽喉科が主に行う手術です(開頭はせずに、中耳炎の手術と同じようなアプローチで行います)。内耳道内の小腫瘍から脳幹部の中等大の腫瘍まで摘出が可能で、手術中に脳をほとんど圧迫することがなく、内耳道内や顔面神経が操作しやすい手術法ですが、内耳(聞こえやバランスのセンサー)を犠牲にする方法なので、術後には手術をした側の耳が全く聞こえなくなってしまうというデメリットがあります。そのため多くの場合、術前にすでに高度難聴となってしまっている症例が対象となります。また、内耳道の先端(もっとも末梢側)まで腫瘍が充満しているような症例で全摘出を目指す場合には、もっとも有効な手術アプローチ法です。高度難聴の方に対しては腫瘍の摘出と同時に人工内耳を挿入することによって、聴力を回復させる手術も行っています。

さらに最近、耳鼻咽喉科では、開頭を行わないという経迷路法のメリットを有しながら、聴力等の機能温存を目指す手術法である、後迷路法という手術アプローチ法を主に20㎜以下の腫瘍に対して行っています。より精度の高い術中神経モニタリングを併用することが望ましく、当科では現在世界でもっとも高い精度を有する蝸牛神経・顔面神経持続モニタリングシステムを用い、術前の聴力を極力温存することを目指して手術を行っています。現在、聴力の温存率は80%を超え、術前に内耳機能が良好に残っている場合には、術後聴力がある程度回復する場合もあります。

図2

手術による治療は、組織学的な診断も可能であるという利点があります。また、めまい発作を繰り返すような場合には、手術は結果的に一番早くめまいのコントロールができる手段であり、さらに経過観察中に徐々に生じる聴力低下を予防できる可能性もあります。しかしながら、脳の近傍での手術ですので、ある程度のリスクも伴います。主に耳鼻咽喉科が手術を行っている小・中腫瘍の場合には、手術によって命を落とすようなことや、手足の麻痺などを生じる可能性は極めて低いと言えますが、脳出血・脳梗塞などの合併症や、腫瘍をはがす過程で直接、操作が加わる顔面神経や聴神経の障害が生じる可能性はあります。したがって、十分なご説明のもとに、各治療法のメリット・デメリットを理解し、納得のいく治療法を選択していただくことが重要と考えています。

手術の合併症としては、どの手術においても、手術後の数日間は頭痛、めまい、吐き気が起こります(これらは徐々に改善していきます)。また、脳の周りにある脳脊髄液が、術後に骨を削った部分を経由して鼻や皮下に漏れることによって細菌が脳に侵入し、髄膜炎を生じることがあります。これを予防する目的で、手術中に腹部の皮下脂肪を採取して、骨を削った部分に埋めるようにしていますが、それでも髄液が漏れることがまれにあります。患者さんのほとんどが、大きな問題を起こすことなく、2週間程度で退院していますが、髄液漏を生じた場合には入院期間が1か月程度になる場合もあります。

以上のように、手術という治療法の中だけでも、手術法に複数の選択肢があり、様々なことを考慮して治療方針を決定することになります。いずれの方法で手術を行うべきか、あるいは手術以外の治療を選択すべきかは、それぞれの患者さんの状態によって異なります。腫瘍の大きさ・局在や患者さんの年齢、聴力やめまいの程度、顔面神経麻痺の有無、そして患者さん自身の希望など、多くの条件を考慮して決める必要があります。当科では、脳神経外科と共同で、最善の治療法を患者さんにお勧めできるよう努力しています。

さらに詳しく知りたい方へ

文責: 耳鼻咽喉科![]()

最終更新日:2023年3月28日