概要

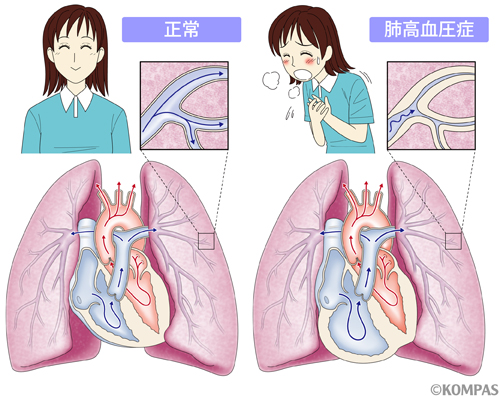

人間の血液循環は、酸素の少ない血液が全身から右側の心臓(右心系)へ戻ってきて肺へ送られ、肺で酸素をもらって左側の心臓(左心系)へ進み、さらに左側の心臓から全身に送られます。

左心系から全身へ血液を送る血管(動脈)の血圧が上昇するのが一般的な「高血圧症」ですが、右心系から肺へ血液を送る血管(肺動脈)の圧力が上昇するのが「肺高血圧症」です。

肺動脈の血圧は正常では25/10(15)mmHg ほどです。(15)は平均血圧を意味しており、この値(平均肺動脈圧)が安静時に25mmHg以上になる状態を「肺高血圧症」と呼びます。この病気は1998年から国より特定疾患治療研究事業対象疾患に指定されており、慢性かつ進行性の難病であり、従来の治療では5年間の生存率が30%といわれていました。

また、肺高血圧症の存在により右心室の機能が低下する状態のことを肺性心(はいせいしん)と呼びますが、病状が進行すると心不全という、通常の生活を送るのに必要な血液を送り出せない状態に陥ります。

症状

肺高血圧症の初期は無症状です。しかし、肺動脈の血圧が上昇し病気が進行してくると、体を動かした時に息切れを感じるようになります。また胸痛、全身倦怠感、めまい、失神などがみられることもあります。肺性心となり右心不全を合併すると、足のむくみや食欲低下などの症状も出現します。

診断

肺高血圧症を起こす原因はたくさんあります。肺高血圧症の原因を把握することは、治療を考えるうえで重要です。肺高血圧症は大きく5つのカテゴリーに分けられています(表1)。

肺動脈性肺高血圧症は0.1mm前後の非常に細い肺動脈が固く狭くなり、血液が流れにくくなります。その中には下表にあるような病気が原因となります。

特発性肺動脈性肺高血圧症は、以前は原発性肺高血圧症と呼ばれていた病気とほぼ同義であり、原因不明の指定難病です。この中には遺伝性(家族内で発症する病気)のものもあります。膠原病性(こうげんびょうせい)肺動脈性肺高血圧症は、全身性エリテマトーデスや強皮症、混合性結合組織病などの自己免疫が原因で発症するものであります。肺動脈性肺高血圧症の治療に加えて、膠原病に対する治療も行います。

表1.肺高血圧症の5つの臨床分類

(2017年日本肺高血圧症治療ガイドラインから引用)

- 肺動脈性肺高血圧症(pulmonary arterial hypertension: PAH)

特発性(原因不明なもの、以前は原発性と呼ばれていました)

遺伝性(家族内でPAHを発症した人がいる場合に診断されます)

薬剤誘発性(一部のやせ薬などで生じます)

膠原病(全身性エリテマトーデスや強皮症などに合併します)

シャント性心疾患(心房中隔欠損や心室中隔欠損などで生じます)

門脈圧亢進症(肝硬変などの肝疾患に合併します)

HIV感染

肺静脈に病変の主座があるもの - 左心系疾患に由来する肺高血圧症(弁膜症や左心不全などで生じます)

- 呼吸器疾患または低酸素血症に由来する肺高血圧症(間質性肺炎や慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患に合併します)

- 慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)など:肺動脈に血栓が生じるもので、外科的手術として肺動脈内血栓内膜摘出術や、より低侵襲なカテーテル治療であるバルーン肺動脈形成術(BPA)の対象となる場合もあります

- その他の全身性疾患に伴う肺高血圧症

肺高血圧症は早期治療によって生存率が上昇するため、早期発見が非常に重要です。診断のためには下記の検査を行います。

- 心電図:肺高血圧症の結果として右心系へ負荷があると心電図に現れ、肺高血圧症の診断の助けになります。

- 血液検査:BNP値や尿酸値の測定により右側の心臓への負荷の程度を知ることができます。

- 胸部X線:肺高血圧症があると肺動脈が拡張することがあり、診断の一助になります。また心臓の負荷が増えると心臓が拡大します。

- 心臓超音波(心エコー図)検査:心臓の形態やパルスドップラー法により、苦痛なく高感度で肺高血圧症が診断されます。

- アイソトープ検査:肺換気血流シンチグラフィーにより肺高血圧症の一因である肺血栓塞栓症を診断します。

- 心臓カテーテル検査:頚部または鼠径部(そけいぶ、脚の付け根)よりカテーテル(細い管)を挿入し、肺動脈圧や肺血管抵抗(肺動脈内の血液の流れにくさ)および心拍出量(1分間に心臓から出て行く血液量)を直接測定します。肺高血圧症の確定診断のためには、このカテーテル検査で正確に病状を評価することが必要です。

治療

肺高血圧症の重症度や病態により、治療方法を選択していきます。以下の治療法を適宜組み合わせて治療します。

内科的治療法

- 酸素療法

- 内服薬:利尿薬、抗凝固療法(商品名:ワーファリン®)、カルシウム拮抗薬、ベラプロストナトリウム(商品名:プロサイリン®、商品名:ベラサスLA®)、ボセンタン(商品名:トラクリア®)、アンブリセンタン(商品名:ヴォリブリス®)、マシテンタン(商品名:オプスミット®)、シルデナフィル(商品名:レバチオ®)、タダラフィル(商品名:アドシルカ®)、リオシグアト(商品名:アデムパス®)、セレキシパグ(商品名:ウプトラビ®)

- 持続静注薬:エポプロステノール(商品名:フローラン®)、トレプロスチニル(商品名:トレプロスト®)

- 持続皮下注:トレプロスチニル(商品名:トレプロスト®)

- 吸入薬:トレプロスチニル(商品名:トレプロスト®)

外科的治療法

- 肺移植

- 前述のように、慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)に対しては肺動脈内血栓内膜摘出術(PEA)やバルーン肺動脈形成術(BPA)が対象となる場合もあります

以下のそれぞれの治療法を紹介します。

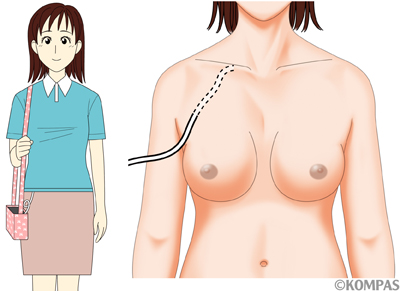

・酸素療法

肺高血圧症が進行すると、血中酸素濃度が低下します。血中酸素濃度の低下は、息切れや呼吸困難の原因となります。また、血中酸素濃度が低下した状態では、肺血管が収縮して肺高血圧症をさらに悪化させます。そのため、一部の患者さんでは酸素の継続投与が必要で、在宅酸素療法を行う場合があります。

・利尿薬

肺性心となり心不全が進行してくると、心不全コントロールのために利尿薬が必要となります。

・抗凝固療法

慢性血栓塞栓性肺高血圧症は肺動脈に微小血栓が存在する場合があることから、血栓を溶かし、新しく血栓ができるのを防ぐため、抗凝固療法を行います。

・カルシウム拮抗薬

肺高血圧症治療ガイドラインでは、急性肺血管反応性試験が陽性であればカルシウム拮抗薬(経口)の投与を行うことが推奨されています。カルシウム拮抗薬の持続効果がみられるのは、肺動脈性肺高血圧症の患者さんの中でもごく少数ですが、有効である場合には治療効果が大きいことから、診断時に急性血管反応試験を行う施設も多くあります。

・エンドセリン受容体拮抗薬

エンドセリンは、日本人の研究者によって発見された非常に強力かつ持続的な血管収縮作用をもつペプチドです。また内皮細胞の増殖・機能障害作用や線維芽細胞増殖作用、炎症性サイトカイン産生作用など多くの生理作用も有しています。エンドセリン受容体拮抗薬は、そのエンドセリン経路をブロックして、血管を拡張させます。2005年にボセンタンが、2010年にはアンブリセンタン、2015年にはマシテンタン(いずれも経口薬)が、肺動脈性肺高血圧症治療薬として承認されました。

・PDE-5阻害薬

一酸化窒素(NO)は血管平滑筋細胞に作用してcGMPを産生し、cGMPが細胞内Ca2+濃度を低下させて血管を拡張します。PDE-5阻害薬は、cGMPを分解するPDE-5の作用を抑制することにより血管を拡張します。2005年にシルデナフィルが、2009年にタダラフィル(いずれも経口薬)が、肺動脈性肺高血圧症治療薬として承認されました。

・可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激薬

リオシグアトは、sGCを刺激することで結果としてcGMP産生を向上させて血管拡張作用を示すsGC刺激薬です。2014年1月に、慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)に対する治療薬として承認され、その後、肺動脈性肺高血圧症にも適用が拡大しました。

・経口PGI2誘導体

プロスタサイクリン(PGI2)は血管内皮で産生される強力な血管拡張性物質で、PGI2誘導体として経口投与が可能なベラプロストが開発され、2007年には徐放製剤も登場しました。わが国の試験では予後改善効果が得られていますが、欧米では、投与12週後の6分間歩行距離は改善するものの、1年後には改善効果に有意差がみられないとの報告もあり、使用しているのは日本を含めたいくつかの国に限られています。しかし比較的軽症例には有効であることも多いです。

・PGI2受容体作動薬

PGI2の受容体の発現を増やして、PGI2シグナルを増強し、肺血管拡張作用をもつ薬剤で、2016年にウプトラビが肺動脈性肺高血圧症に対する治療として承認され、2021年8月に慢性血栓塞栓性肺高血圧症にも適応が拡大しました。

・PGI2持続静注

プロスタサイクリン(PGI2)を化学合成した物質がエポプロステノールです。肺動脈性肺高血圧症患者さんでは、PGI2合成酵素の産生低下や、血中PGI2の減少と血管収縮物質であるトロンボキサンの相対的な上昇が報告されていることから、体内で不足しているPGI2を補う目的でPGI2持続静注が開発されました。ただしPGI2持続静注療法で投与するPGI2量は内因性PGI2を大きく上回っていること、抗血小板作用や血管平滑筋増殖抑制作用も併せもっていることなどから、従来の血管拡張薬にはない長期的効果が報告されています。PGI2が肺動脈性肺高血圧症の生命予後を改善するとの報告は多く、肺動脈性肺高血圧症治療の中心的役割を果たしています。しかし、薬剤の半減期(濃度が半分になるまでの時間)が約6分と非常に短いため、薬液を持続的に中心静脈カテーテルから体内へ投与します。中心静脈カテーテルはヒックマンカテーテルといわれるもので、皮下に埋め込む手術が必要です。

また、より半減期の長いプロスタグランジン製剤としてトレプロスチニルが、国内でも使用できるようになりました。持続静注と皮下投与、吸入投与が可能です。

・併用療法

脈性肺高血圧症治療に主に用いられる血管拡張薬は、PGI2、エンドセリン受容体拮抗薬およびPDE-5阻害薬の3系統があります。2~3系統を組み合わせた併用療法の有用性も知られており、単剤で十分な治療効果が得られない場合、あるいは重症の場合には初期から2~3系統を組み合わせた併用療法が現在行われています。

・肺移植

一部の患者さんでは、上記までの現在使用可能な治療法を継続しても十分な治療効果が得られずに右心不全が進行する場合があります。そのような患者さんでは肺移植を検討することがあります。肺高血圧症に対する肺移植は現在のところ当院では施行しておらず、肺移植実施病院へ紹介しています。

慶應義塾大学病院での取り組み

1990年代より、新しい肺高血圧症の治療薬が開発され、肺高血圧症患者さんの治療成績を著しく改善しました。しかし、これらの新しい治療は、肺高血圧症が比較的まれな疾患であり、専門性の高い病気で、治療薬の取り扱いが難解であることなどの理由から、専門の知識・経験を必要とします。

当院では肺高血圧症専門外来を開設しており、肺高血圧症の治療・看護経験が豊富な医師と看護師が、患者さんへの治療面・生活面・精神面まで含めたケアを行っております。当院は肺高血圧症患者さんの治療経験が豊富であり、他院からも多くご紹介・ご相談を受けています。

また、比較的まれな病気でありますが、当院では通院される肺高血圧症患者さんが多いため、患者さん同士のコミュニケーションの広がりがあり、これらの環境も重要と考えています。

さらに詳しく知りたい方へ

- 難病情報センター

(患者さん向け)

(患者さん向け)

肺高血圧症で検索してください。 - 国立循環器病研究センター

(患者さん向け)

(患者さん向け)

肺高血圧症についての説明が閲覧できます。 - Product A Hope(

(患者さん向け)

(患者さん向け)

ヤンセンファーマ株式会社が運営する肺高血圧症の情報サイトです。 - 肺高血圧症研究会

(患者さん向け)

(患者さん向け)

肺高血圧症の患者会のホームページです。 - PAHの会

(患者さん向け)

(患者さん向け)

肺高血圧症の患者会のホームページです。 - 日本循環器学会

(医療関係者向け)

(医療関係者向け)

日本循環器学会による肺高血圧症の治療ガイドラインが掲載されています。 - JanssenPro

(the Pulmonary Hypertension Association)(医療関係者向け)

(the Pulmonary Hypertension Association)(医療関係者向け)

ヤンセンファーマ株式会社が運営する肺高血圧症の情報サイトです。 - Pulmonary hypertension association

(the Pulmonary Hypertension Association)(患者さん向け)

(the Pulmonary Hypertension Association)(患者さん向け)

アメリカの肺高血圧症協会のWebサイトです(英語)。 - PHCentral

(PHCentral)(患者さん向け)

(PHCentral)(患者さん向け)

肺高血圧症に関する疾患・薬剤情報を提供しているWebサイトです(英語)。

文責:

循環器内科![]()

最終更新日:2024年4月30日