中耳炎とは、中耳腔(鼓膜の奥にある空間)に感染が生じ、炎症が起きている状態を指します。その臨床経過によって中耳炎はいくつかに分類されていますが、ここでは代表的な4疾患(急性中耳炎、滲出性中耳炎、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎)について解説します。

急性中耳炎 (acute otitis media : AOM)

中耳の病気の中で最も頻度が高く、特に小児に多いのが特徴です。感冒などの上気道炎に続いて発熱、耳痛などが生じます。特に乳幼児の場合は50%以上が上気道炎に続いて発症します。中耳炎が進行すると鼓膜穿孔を生じ、耳漏(耳だれ)がみられることもあります。耳漏が生じると耳痛が軽快するのが一般的です。

原因

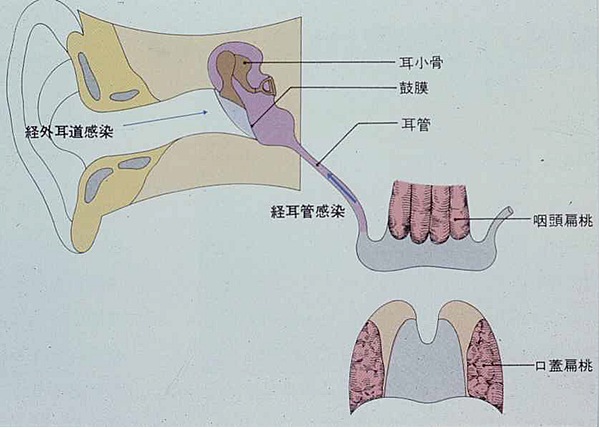

上気道炎によって鼻腔や咽頭に炎症が生じると、鼻咽頭粘膜が腫脹し細菌感染が生じます。一般には肺炎球菌(はいえんきゅうきん)、インフルエンザ桿菌(かんきん)、モラクセラ・カタラーリスという細菌が原因菌となることが多いといわれています。それら原因菌が鼻腔や咽頭から耳管(中耳と鼻腔とを交通する管)を通じて中耳腔内に侵入することによって、中耳炎が発症します(経耳管感染)。また、鼓膜に穿孔がある場合は、洗髪や水泳の後に外耳道側から細菌が侵入して中耳炎を生じる可能性があります(経外耳道感染)(図1)。

図1.急性中耳炎の原因

症状

普通は風邪または上気道炎の症状に続いて中耳炎の症状が生じます。つまり、鼻閉、鼻汁、咽頭痛や咳嗽(がいそう)の後に、次いで耳痛が起こります。この際、特に乳幼児では39℃以上の発熱を呈することもあります。中耳炎が激化すると鼓膜が炎症によって脆弱化し、中耳内の膿汁の貯留圧によって鼓膜穿孔を生じ、膿性耳漏(耳だれ)となります。耳漏が生じて中耳圧が軽減すると激しい耳痛も軽快し、泣きじゃくっていた乳幼児も急に静かになることがあります。

図2.左:正常の鼓膜、中央:初期の急性中耳炎、右:進行して膿が溜まった中耳炎

治療

前述のとおり、肺炎球菌、インフルエンザ桿菌、モラクセラ・カタラーリスが原因菌となることが多く、これらに感受性のある抗菌薬を投与する必要があります。最初にはペニシリン系抗菌薬が用いられます。痛みが激しく、鼓膜所見から中耳内に膿汁が貯留し、鼓膜が膨隆している場合は、中耳の減圧のため鼓膜切開を行います。

近年、15歳未満の小児急性中耳炎診療ガイドラインが作成されていますが、このガイドラインの大きな目的は抗菌薬の適切な使用によって抗菌薬の効かない薬剤耐性菌の増加を防ぐことです。そのため、軽症の急性中耳炎では3日間は抗菌薬を使用せずに経過をみて、症状が増悪(症状の悪化)する場合には中等症と同様に抗菌薬を内服し、重症の場合には5日間の抗菌薬内服に加えて鼓膜切開の実施を考慮することが推奨されています。

鼓膜切開はイオントフォレーゼという方法で鼓膜麻酔後に比較的容易に外来で行えますが、鼓膜の炎症が強い場合は既に鼓膜の知覚神経が麻痺しているため無麻酔でも鼓膜切開が可能です。鼓膜切開の孔は炎症が治まったあとに自然に塞がります。中耳炎を反復する場合(反復性中耳炎)はアデノイドなど鼻咽腔に細菌が常在し、耳管を経て中耳腔に細菌が逆行性に感染する場合と、滲出性中耳炎のように中耳腔に慢性的に滲出液が貯留している場合が考えられ、鼻咽腔の感染巣に対する治療や鼓膜チューブの留置を行う場合もあります。

日常生活の注意

乳幼児で鼻汁が多く鼻がつまっている場合は、片側ずつ鼻をかませるようにします。新生児や乳児の場合は鼻をかむことができませんので吸い取る必要があります。夜間に耳を痛がる場合は、耳を冷やすのも痛みを抑える効果があります。解熱鎮痛剤(カロナール®(アセトアミノフェン)など)があれば内服して痛みを抑えるのも有効です。

滲出性中耳炎 (otitis media with effusion : OME)

中耳は耳管を介して鼻腔と交通し、耳管によって中耳圧の調節と中耳粘膜からの粘液の排泄が行われます。何らかの原因で耳管の働きが障害されると中耳圧は低下して(陰圧)、鼓膜は陥凹して振動しにくくなります。このような中耳腔の陰圧が持続すると中耳粘膜から滲出液が生じ、中耳腔に貯留するようになります。この状態が滲出性中耳炎で、滲出液の貯留が長期間に及ぶと滲出液も粘稠になり、難聴も悪化します。

原因

滲出性中耳炎は耳管機能が障害される疾患が原因となり、耳管の働きが未熟で、かつアデノイドが増大する乳幼児に最も多く、耳管機能が衰える高齢者にも多く発症します。アレルギー性鼻炎や急性鼻炎、副鼻腔炎罹患後に発症することもあり、この場合は成人にもみられます。また、比較的まれですが、上咽頭がんでも滲出性中耳炎が初発症状になることが多く、特に成人の滲出性中耳炎では注意が必要です。

症状

難聴と耳閉塞感が主症状ですが、乳幼児の場合は自覚症状を訴えないため注意が必要です。聞き返しが多いことやテレビに近づいてテレビを見ることが多いなど、生活の中で難聴が疑われる場合は早めに検査を受ける必要があります。三歳児健診や就学時健診で滲出性中耳炎が見つけられる場合も少なくありません。

アデノイドの増大によるいびきや睡眠時の無呼吸がある場合も、滲出性中耳炎を併発している可能性を考える必要があります。乳幼児では、中等度以上の難聴が続くと言語取得に影響するため、早期に対応を講ずる必要があります。成人や高齢者では難聴、耳鳴りや耳閉塞感で発症しますが、特に高齢者では加齢による難聴として放置されていることも少なくありません。

診断

鼓膜を観察し、鼓膜を通して滲出液が確認できれば診断は容易です。聴力検査では軽度~中等度の伝音難聴を呈し、ティンパノメトリー(鼓膜聴力検査)で鼓膜の可動性を測定し、可動性障害がみられれば診断は確かです。

治療

滲出性中耳炎の治療の基本は原因疾患の治療です。成人の滲出性中耳炎の原因となるアレルギー性鼻炎や急性鼻炎、副鼻腔炎の治療を行うことで滲出性中耳炎の治癒が期待できます。腫脹した粘膜に対する保存的治療法としては、抗炎症薬・抗ヒスタミン薬の投与や、マクロライド系抗菌薬の少量長期療法(3か月~6か月程度)が行われます。通院や服薬が長期間におよぶ場合は、手術などほかの治療法を考えます。

一方、これら原因となる疾患の治療が困難な場合や耳管の働きが未熟な乳幼児、耳管機能が衰えた高齢者の場合は、耳管に代わる中耳圧調節および中耳粘液の排泄の経路を新設する必要があります。一時的には鼓膜切開を行い、滲出液を排液しますが、鼓膜切開孔が閉鎖して滲出性中耳炎が再燃(再び病状が悪化)する場合は、鼓膜チューブを留置する必要があります。鼓膜チューブを耳管の代替とする考えです。

乳幼児の場合、3か月間の経過観察ないし保存的治療を行っても改善しない場合、あるいは難聴の程度が強い場合には、鼓膜チューブ留置などの積極的な治療を考慮する必要があります。耳管機能が成熟すれば鼓膜チューブは不要になり、一般には耳管の働きが正常化する6~7歳までに滲出性中耳炎は自然治癒することが多いです。しかし、口唇(顎)口蓋裂やダウン症など、滲出性中耳炎が治癒しづらい疾患を合併している場合、長期間の鼓膜チューブ留置が必要となることが多くあります。

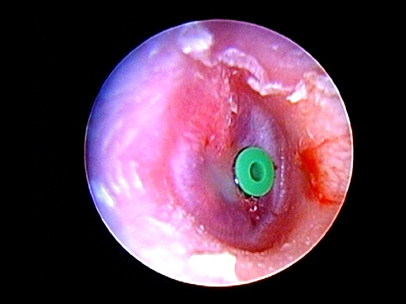

高齢者のように耳管機能の改善が期待できないときには、鼓膜チューブが常時必要になる場合があります。鼓膜チューブは成人の場合外来で局所麻酔下にて挿入できますが、乳幼児のように局所麻酔下の処置が難しい場合は全身麻酔による挿入が必要になります。一般に鼓膜麻酔はイオントフォレーゼという方法で4%キシロカイン®を電気分解して鼓膜を麻酔しますが、10分程度でほぼ無痛化されます。鼓膜切開刀で鼓膜に小切開を加え、シリコン製の小さな鼓膜チューブを留置します(図3)。全身麻酔による挿入の場合は2泊3日の入院が必要になります。鼓膜チューブは身体にとっては異物ですので、通常ある一定期間で自然に排泄されます。必要に応じて鼓膜チューブ留置を繰り返すか、長期留置型のチューブを留置する場合がありますが、チューブ留置が長期間にわたると鼓膜穿孔が残存しやすいという問題があります。鼓膜チューブ留置中は入浴や洗髪は通常どおり行えますが、潜水はすべきではなく、水泳は耳栓を用いて行うのが安全です。

図3.鼓膜に挿入された換気チューブ(緑色)

慢性中耳炎 (chronic otitis media)

中耳に生じた感染、炎症が、治療抵抗性(薬物が効きにくい)のため慢性化・遷延化した状態です。鼓膜に恒久的に穿孔が残ることが多く、難聴の原因となり、また穿孔からの耳漏が断続的に持続することがあります。さらには、炎症が高度になると、中耳の伝音機構(耳小骨など)が影響を受け、難聴(伝音難聴)の原因となります。内服などの保存的治療に抵抗性の場合、手術による治療が必要となります。

原因

中耳は鼓室と乳突洞・乳突蜂巣からなる側頭骨の中の空洞で、耳管という管を介して鼻腔と交通しています。風邪や蓄膿症と呼ばれる副鼻腔炎などによって鼻腔から耳管に細菌が進入し、中耳で化膿性の炎症が生じます。特に小さなお子さんは、この耳管の働きが悪いため中耳炎になりやすいのです。急性中耳炎が抗菌薬などの治療によって治癒すれば問題はないのですが、炎症が慢性化すると鼓膜に穴があいて、乳突洞・乳突蜂巣という周囲の骨の空洞に細菌が棲み着いてしまいます。このような慢性化した状態が慢性化膿性中耳炎です。また、炎症を繰り返した結果、鼓膜にあいた穴が塞がらなくなった状態を慢性穿孔性中耳炎と呼びます(図4)。鼓膜に穿孔が残ると、その穿孔を通じて鼓膜の外(外耳道)から細菌が進入し、さらに炎症が慢性化する原因となり得ます。

図4.慢性中耳炎の鼓膜所見(大穿孔)

症状

主症状は難聴と繰り返す耳漏で、耳鳴りや耳閉塞感を伴うこともあります。難聴は当初は伝音難聴(耳の中での音の伝達がうまくいっていない状態)ですが、炎症が内耳に波及すると感音難聴(神経の働きが弱くなった状態)が進行し、治療が難しくなります。また、感音難聴と同時にめまいが生じるようになることがあります。繰り返す耳漏は、難聴に対する補聴器の使用を難しくすることがあります。

治療

治療は抗菌薬の内服や点耳によって細菌の除去と化膿性炎症を抑えることが第一ですが、根本的には手術が必要です。病変の広がりの程度によって、細菌が棲み着いた骨の空洞を清掃して(乳突洞削開術)、さらに鼓膜を形成し(鼓膜形成術)、音を伝える耳小骨が障害されている場合には同時に耳小骨を形成する手術が必要になります(鼓室形成術)。伝音難聴であれば、手術によって聴力が改善する可能性があります。難聴を補うためには、補聴器を使うことも選択肢の一つですが、耳漏のある方は補聴器の使用が難しく、手術をお勧めすることが多いです。持続性の難治性耳漏に対し耳漏停止を目的として手術を行うこともあります。入院は通常4日間です。当科での年間の手術件数は、平均100例を超えており、全国有数の症例数です。

真珠腫性中耳炎(しんじゅしゅせいちゅうじえん、cholesteatoma)

概念

真珠腫性中耳炎は慢性中耳炎の一部ですが、真珠腫という特殊なものができるために、慢性化膿性(穿孔性)中耳炎とは症状や経過が異なり、より重症な状態といえます。真珠腫は基本的には耳垢のかたまりですが、ここに細菌が棲み着き感染が生じると、特殊な酵素が産生されるようになります。この酵素は周囲の骨を溶かす働きがあることから、耳小骨や内耳の骨が溶け、難聴や神経麻痺など様々な症状が生じるようになります。初期病変を除いては、原則的に手術が必要となります。

原因

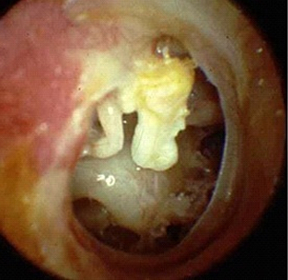

幼少期の繰り返す中耳炎、遷延化した滲出性中耳炎などが原因となり得ます。耳の周囲の側頭骨の発育が不良となり、また耳と上咽頭をつなぐ耳管の機能が低下した場合に生じると考えられています。中耳の換気不全が長期にわたって生じ、その結果、鼓膜の一部が陥凹することで、耳垢がその陥凹した部分に貯留することになります。そこに感染が生じ、周囲に向けて特殊な酵素を産生するようになると、周囲の骨組織が溶かされ、さまざまな症状を呈するようになります。(図5)

また、先天的に上皮成分が中耳に迷入することで生じる、先天性真珠腫という病気もあります。

図5.真珠腫性中耳炎の鼓膜所見(矢印:鼓膜の陥凹)

症状

真珠腫が進展すると、さまざまな症状を生じます。真珠腫への感染が続けば、耳痛や耳漏(耳だれ)も続くことになります。また耳小骨が真珠腫によって破壊されると、難聴を生じます。耳の中には、顔面を動かす顔面神経が走行していますが、真珠腫が顔面神経に浸潤することによって顔面神経麻痺(顔の動かしづらさ)を生じる場合があります。さらに内耳(蝸牛、三半規管)へと真珠腫が進展すると、感音難聴やめまいを生じ、一旦、感音難聴を生じてしまうと回復は困難です。もっとも進展した例として、頭蓋内へ進展してしまうと、髄膜炎や脳膿瘍といった重篤な症状を生じる可能性があり、その場合は生命に関わることになります。

治療

治療は、初期のうちは外来での処置によって治癒することがありますが、基本的には手術による真珠腫の摘出が原則です。顔面神経麻痺、感音難聴、めまいなどの神経障害は真珠腫の摘出によっても改善しない可能性が高いので、このような症状が生じないうちに手術を行うべきです。

手術では、真珠腫を摘出後に、聴力を改善させるための耳小骨連鎖再建(鼓室形成術)を通常行います。真珠腫は術後に一定の確率で再発することがあり、施設によってはすべての真珠腫症例に対して2回に分けて手術が行われていますが、慶應義塾大学病院耳鼻咽喉科では、手術を受ける患者さんの負担軽減を目指し、可能な限り1回の手術で連鎖再建までを行っています。例外は、真珠腫の進展が高度な症例(特に小児例)で、症例によっては計画的に2回に分けて手術を行うこともあります。

ただ、いずれの術式によっても再発を完全に防ぐことはできず、場合によっては初回手術後10~20年以上経過して再発を生じる例もあります。真珠腫の術後は、可能な範囲で長期間、外来通院を行う必要があります。

手術は全身麻酔下に行いますので痛みなどの心配はありません。入院は通常4日(長くて1週間)程度です。当科での年間の手術件数は、平均100例を超えており、全国有数の症例数で治療経験が豊富です。

さらに詳しく知りたい方へ

文責:

耳鼻咽喉科![]()

最終更新日:2023年3月13日